もっとも重要なのは、信頼関係をいかに構築していくかだ

2021年05月26日

神経を逆撫でする、という表現がある。あるいは、無神経ともいう。2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故のあと、「リスク・コミュニケーション」という言葉がよく聞かれるようになった。新型コロナウイルス感染拡大に際しても広くメディアで話題に上ったので、目にしたことがある方も多いかもしれない。

東京電力福島第一原子力発電所事故後の、放射能や原発事故に関連する政府によるリスク・コミュニケーションは、失敗続きだった。政府の伝えたいことをうまく伝えることができなかっただけならまだしも、わざとコミュニケーションを悪化させ、政府は信頼できないと国民に思わせようとしているのではないか、狙って神経を逆撫でしようとしているのではないかと思われるような手法までも、「リスク・コミュニケーション」の名目で行われ続けているのが実情だ。

この「リスク・コミュニケーション」は、リスクに関する情報を共有するさまざまなコミュニケーションのあり方を包含する概念だ。そのため、話者が前提するところによって、その内容が大きく異なっていることが常態になっていて、用語そのものが混乱を引き起こしてしまう状況も発生している。

そのことが露呈したのが、4月に起きたトリチウムゆるキャラ炎上事件だ。今年の4月13日、日本政府は、東京電力福島第一原発構内のタンクに貯留されている「水」の処分方法を海洋放出することを決定した。その翌日、東京新聞が次のような記事を報じた。

「トリチウム」がゆるキャラに? 復興庁「親しみやすいように」原発汚染処理水の安全PR(4月13日付東京新聞TOKYO Web)

処理水の海洋放出決定が報じられた直後で、世論の注目が集まっていたこともあり、この広報パンフレットは、たちまち「炎上」した。その批判の多くは、パンフレットに用いられているトリチウムをキャラクター化したことに向けられていたため、最終的にトリチウムのキャラクター化された図案を修正し、内容はまったく変更しないまま、一応の収束となった。

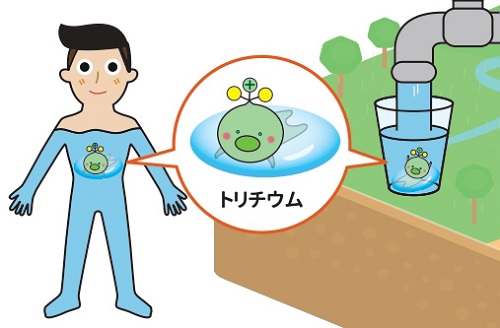

トリチウムを「ゆるキャラ」のように描いた当初のパンフレット。水道水や人体にも含まれていることが強調されている

トリチウムを「ゆるキャラ」のように描いた当初のパンフレット。水道水や人体にも含まれていることが強調されている

トリチウムの描き方をかえたパンフレット

トリチウムの描き方をかえたパンフレットこの炎上についての議論では、強い批判の一方で、内容のわかりやすさを評価する意見もあった。そのせいだろう、批判が上がった当初は、平沢勝栄復興相も「わかりやすい」という声もあると、謝罪には否定的な反応を示していた。(4月16日付朝日新聞デジタル、のち謝罪=4月20日付朝日新聞デジタル)

しかし、問題の本質は、実はゆるキャラにあるのではない。そこを明らかにしておかなければ、この先、海洋放出するに当たって政府がさらに力を入れるとしているリスク・コミュニケーションで、同じ失敗をより悲惨な形で繰り返すことは必至と強く懸念している。事故後の政府対応の無見識さをまざまざと経験している者としては、恐怖を覚えるほどに案じているところだ。本稿では、問題がどこにあったのか、どう修正していくのが望ましいのかについて書いてみることにしたい。

まず、このパンフレットについて評価が二分した原因から考えたい。双方の主張を検討してみよう。

パンフレットを評価する意見は、処理水を海洋放出するにあたってもっとも懸念されているのは風評被害だから、風評被害を出さないためには、トリチウムの性状を広く国民に周知する必要がある。そのための広報としては非常にわかりやすく、よくできたパンフレットではないか、と内容に着目して評価した意見が多かったように見える。復興庁の担当者のコメントとしても「放射線というテーマは専門性が高く、できるだけ関心を持ってもらおうとイラストを用いた」(4月21日付朝日新聞デジタル)とあることから、ほぼ、発信者側の発信意図に沿ってパンフレットの内容を受け取っているといえるだろう。

批判する側は、「ゆるキャラでごまかすな」(4月15日読売新聞オンライン)、「問題を矮小化している」(4月21日付朝日新聞デジタル)などのコメントから、パンフレットの内容そのものよりも、政府の姿勢に対して反発を覚えているように見える。つまり、処理水の海洋放出という事態に対して、パンフレットのノリがあまりに軽すぎる、あるいは、政府の態度は適切ではないと受け止められたのだ。

両者の差はどこから出たのか。そこには、情報発信者(政府・復興庁)に対する立場の違い、信頼度の違いが大きく関与しているように見える。

話をわかりやすくするために、コロナウイルスでのリスク・コミュニケーションを例にあげてみよう。

新型コロナウイルスについては、現在、新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が中心となって、リスク情報について国民に説明するスタイルになっている。その評価については一様ではないとは思うものの、専門家からのリスク情報の説明という観点で見ると、放射能や原発事故関連に比べればはるかにうまくいっているように思える(政府による政策的対応についてはまた別問題とする)。

少なくとも、原発事故当時にそうであったような、専門家といえば、嘘つきで政府と癒着している、と国民の大多数から憤りと敵視を持って遇されるような状況にはなっておらず、専門家の言葉に一応は耳を傾けようではないか、という感覚を持っている国民の割合は一定数保たれているのではないだろうか。

原発事故と比べてうまくいっているように思える大きな理由の一つとしては、まず関係者による工夫が挙げられる(「リスクコミュニケーションで皆が望む社会をめざす」医学界新聞2021年4月19日) 。原発事故での失敗を発奮材料として、今回、力を尽くしていただいているのだとすると、事故で苦い思いを嚙み締めた人にとっても励みとなる。

加えて、もう一つ、このパンデミックが、専門家の過失によって始まったのではないという条件も大きく寄与している。たとえば、これが仮に、専門家の過失によってウイルスが拡散したと想定したらどうだろうか。現在、専門家の見解に耳を傾けている人でも、態度を変える人は多いのではないだろうか。

その上、専門家が自分の過失には一切触れず、まるで過失などなかったかのように「科学的な」リスクの説明だけに終始し、さらに、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください