背景にある、不当に厳しい認定基準、過度の立証責任、手続き上の課題の実態

2021年06月15日

今年4月から5月にかけて国会で審議されていた出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案は、今国会での裁決が見送られ、廃案の見通しとなった。もし成立していれば、難民申請者を迫害の危険のある国へ送り返すことにつながりかねない内容だったため取り下げを歓迎しているが、そもそもの課題は残されている。

それは、日本では難民認定が非常に少なく、難民として保護されるべき人が保護されていないということだ。たとえばミャンマーでは今般のクーデター前から迫害が存在し、各国では難民認定がされてきたが、日本では近年の難民認定はほぼ皆無だったという状況がある。

日本の難民認定が少ないことの背景には、不当に厳しい認定基準や手続き上の問題がある。難民認定の本質は命に係わる重大な手続きであり、迫害をおそれて逃れてくるのが難民である。国に送り返されると逮捕される、命の危険があるという切実な事情があるにも関わらず認定されないのはなぜなのか。難民支援活動に関わってきた経験を踏まえ、述べてみたい。

Anton Watman/shutterstock.com

Anton Watman/shutterstock.com日本では現在、難民認定が非常に少ないため、複数回の申請が避けられない。ミャンマーを例に説明しよう。

ミャンマーでは2021年2月1日、クーデターが発生。軍が全土に非常事態宣言を発した。以降、抵抗する市民を実力行使で押さえ込もうとしているが、ミャンマーではそれ以前から軍が政治的支配力を維持し、完全に民主化されていたわけではなかった。

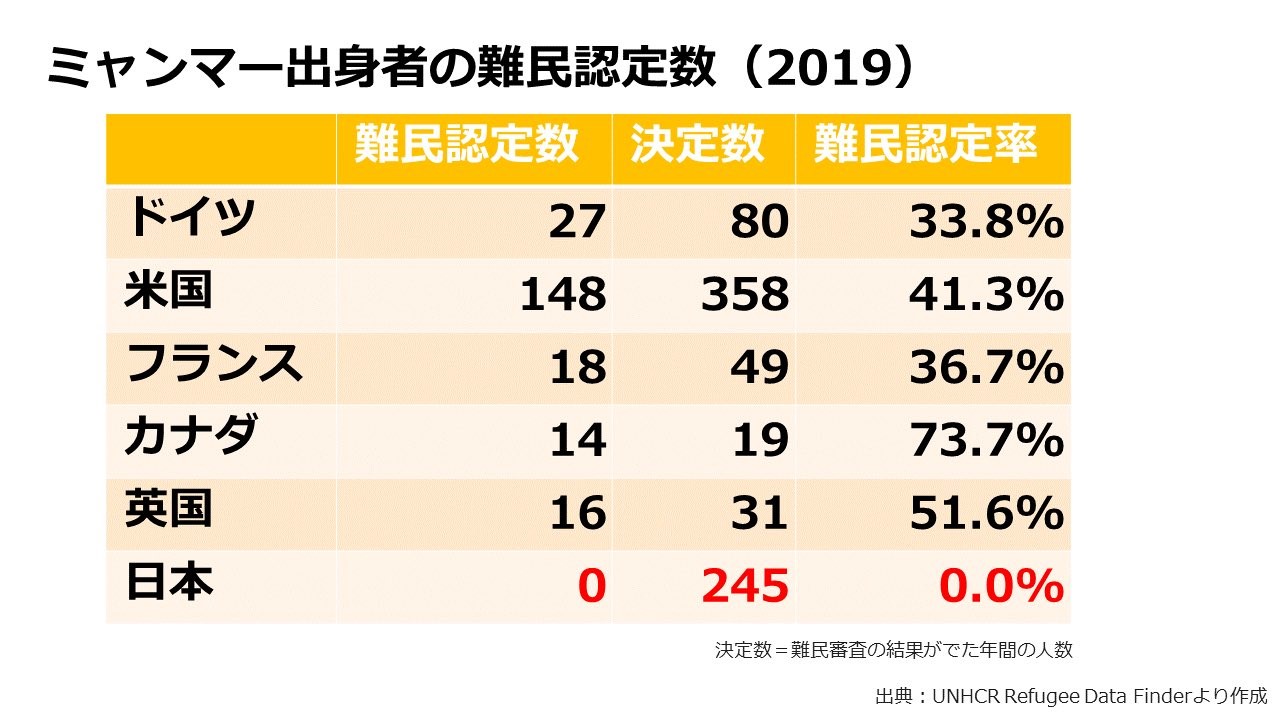

日本の難民認定の少なさは先述した通りだが(2020年に47人)、ミャンマーについてもほとんど認定されていない。2017年以降、ミャンマー出身者で難民認定された人はおらず、各国との比較において、それは異常と言ってもいい状況だ(図1)。

図1

図1国は裁判において、「平成23年(2011年)に軍事政権が終了した」 「軍事政権が終了し、新政権下による民主化が進んだ」ために、迫害を受けるおそれはないと主張しているが、民主化も不十分で、少数民族への攻撃も続いていたミャンマーの状況を正しく把握できていたとは言い難い。

認定されないが帰国もできないため、2回目以降の難民申請を行う人も当然ながらおり、それによってようやく認定されたケースもある。例えば2020年の複数回申請者のうち約15%、62人は、ミャンマー出身者であった。その多くが、難民認定の結果を待つ間に在留資格を失い、不安定な生活を強いられている。

なお日本政府は5月末、ミャンマーの現在の情勢に鑑みて、緊急避難措置として在留を認める旨を発表。難民認定申請者については、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認める旨の発表を行った。

まず審査を迅速にすることを求めたい。そして、この措置によって、どれだけの人が保護されるのかは注意深く見る必要がある。加えて、そもそも難民としてすでに認定されているべき人もこの中に含まれると解され、難民認定自体の課題に向き合う必要性があることには変わらない。

ミャンマー出身者の状況に象徴される日本の難民認定の問題は、なぜ起きているのか。その背景として、難民認定審査における問題点を指摘したい。

難民認定を阻んでいる理由としては、以下の3点を挙げられる。すなわち、①厳しい難民の定義と審査、②過度の立証責任、③手続き上の課題、である。

①の難民の定義と審査は、国連難民高等弁務官事務所(以下、UNHCR)の基準では、「生命または自由に対する脅威、人権の重大な侵害、特定の差別の累積」となっている。これに対し、日本の基準は「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの」(東京地裁判決)と示されており、下線部分を含まない狭い定義がされている。

さらに、難民は「(当局に)個別に把握されている」必要があるとされ、範囲をさらに狭めている。例えば、難民として不認定となったあるシリア出身者の場合、罪のない子どもが殺される光景を目の当たりにして、アサド政権に対抗するデモに参加したが、国は「デモの最中に攻撃されるといった危険性があることは否定できないにしても、それはそのようなデモに参加した人一般の問題であって、異議申立人に固有の危険性ではない」という理由で不認定とした。

つまり、難民とは、個別に危険にさらされる人であり、デモに参加するシリア人は皆危険にさらされるため、難民ではないという判断であった。デモに参加すること自体が危険であり、難民として認定されるべきだとされる各国とは、根本的に異なる。この基準によると、現在のミャンマーでデモに参加していても、主催者等として政府によって個別に把握されている人たち以外は、難民申請を出してもほぼ不認定にされてしまう。

くわえて、日本の難民審査においては、難民申請者の供述の信ぴょう性も、厳しく判断される。日本では審査手続の申請時から審査請求、訴訟に至るまでに長い期間を要するが、その間に難民本人の主張の詳細が多少ぶれる、主張の裏付けとなる客観的な証拠が少ない、その国の出来事が日本では合理的な内容と理解されにく、そういったことがしばしば発生するが、それが信用できない要素として捉えられる。

例えば、裁判を経て難民として認定されたあるミャンマー難民は、入管での審査段階では、政治活動を理由に学校を退学になり、警察署において取り調べを受けたと主張したが、客観的な証拠がないこと、学校を退学となって取り調べを受けた時期が、合理的な理由もなく変遷していることから、信用できないとされた。

別のミャンマー難民は、未成年で政治犯の刑務所に拘禁されたと一貫して述べていたが、裁判所では、未成年が拘禁されるのは「著しく不合理」とみなされ、難民不認定とされた。また、昨年、東京高裁であったミャンマー少数民族の女性の判決においては、女性が加入する反政府デモなどを行う団体について、「ミャンマー政府から権利侵害を受けた者がいる証拠はない」などと指摘。「客観的な事情は認められない」として、難民不認定とされている。

このように、日本の難民審査は、難民であることを証明する責任が本人に過度に課されているが、UNHCRが発行する難民認定の手引書である「難民認定基準ハンドブック」によると、「立証責任は原則として申請者の側にあるけれども、関連するすべての事実を確認し評価する義務は申請者と審査官の間で分担される」とされている。日本の基準は国連が示す国際基準と合致していないのである。

難民認定の手続きも透明性がなく、公正さが欠けている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください