35年間、ケアという「しごと」をしてきた私の目に映る仲間たちの姿

2021年07月01日

17歳でハンセン病の当事者の人たちと衝撃的な出逢いがあった私は、哲学を学ぶため大学に入った。だが、女性解放運動や反原発運動に走り回り、授業にはほとんどでなかった。中退して、鍼灸学校にはいった私は、24歳のとき、友人の紹介で産後女性の生活を支えるアルバイトをした。数人の女性から、「あなたは、人をケアする仕事が向いている」と勧められた。

気がつくと足掛け35年、主に高齢者を中心に、産後の女性、シングルマザー、ホームレス、身体・知的障害がある人々と関わる「しごと」をしながら、いのちに向き合う市民運動をしてきた。また、この10年はヘルパーの養成講師や、医大の看護学生など大学生にむけてゲストスピーカーなどもしている。

今年逝去されたジャーナリストの女性のサポートで、2007年から執筆活動も始めた。テーマは、いのち。そして、魂の恢復。構造的暴力に苦しむマイノリティの存在をみつめ、表現している。それが私の魂のmissionだと思っている。

5月10日に発信された共同通信の記事を読んだとき、みずからのいのちを危険にさらしながら、ひとのいのちに向き合っている、かけがえのない介護現場の仲間たちの姿が目に浮かんだ。

私たちが経験したことのないパンデミックのただなかで、いま、この瞬間も、いのちをつなぐ介護職員たちは究極の「エッセンシャルワーカー」だ。その真摯な存在について報告する。

真夏に訪れた北砂ホーム。静寂さが戻っていた。

真夏に訪れた北砂ホーム。静寂さが戻っていた。コロナが騒がれ始めた昨春4月25日、複数の友人から北砂ホームの窮状を聴いた私は、職員に応援メッセージや支援物資を送る取り組みを始めた。東京都江東区の社会福祉法人あそか会が運営するこの特別養護老人ホーム(以後、特養)では、入居者、ショートステイ利用者、職員あわせて51人がコロナに感染。利用者5人が死亡した。

昨年5月11日の国会で倉林明子議員が示した統計では、介護現場の職員の感染率は看護師の約2倍、医師の3倍以上だった。北砂ホームでも4~5人いた看護師は感染者0、介護職員は7人が感染。介護職員は、医療職より高いリスクに晒されながら、入居者のいのちをつなぐために全身全霊でたたかった。

昨年4月、江東区はクラスターに苦しむ北砂ホームに対し、職員の派遣も経済的支援も一切しなかった。だが北砂ホームを運営するあそか会には病院があり、感染者を受入れるため準備中で、検査キットもあり自力でPCR検査を実施できた。また法人内の病院に防護服や医療用のN95マスク(以後、N95マスク)等の感染防護物資が豊富に備蓄されていて回してもらえ、陽性者の入院も早かった。だが濃厚接触した職員の多数が自宅待機となり、44人の職員のうち出勤できたのはわずか6人。

クラスター発生から2週間は夜勤ができる4~5人の職員が職員寮等に宿泊し、24時間体制で入居者80人に対応した。行政に人員派遣を相談しても応援はなく、法人内の3ヶ所の特養、上部組織の伯鳳会グループの施設職員などが駆けつけた。日勤が終わったあと新幹線に飛び乗り、初めての現場の夜勤に入った職員もいた。15人の応援があったが、それでも通常の半分以下の職員。

あそか会の病院は3月から医師を中心に感染対策委員会を立ち上げていたため、クラスター発生時には、その感染対策委員会が拡大され、委員長と理事長が中心となり情報を集め対応。4月中旬から発熱者が出始めたため、併設されたデイサービスも停止した。

PCR検査の結果から、クラスターだと確認され、ただちに感染者と非感染者が利用するエリアを分けるゾーニングを開始。だが感染者対応をしていた医師の進言で、症状がない陽性者はホームにとどめおくことになった。「特養の病院化」という苦渋の選択で、介護職員への負担は増大した。

クラスターの渦中、事務所にホワイトボードを置いて、数分で状況が変化していく事態に対応した。まるで災害時のような緊迫した情景だった。さらにマスコミや行政からの問い合わせ、誹謗中傷の電話が殺到。混乱は加速し、管理職も職員も疲弊した。

だが世間から石の礫を浴びても、クラスターで離職した職員はいなかった。検査の実施が早く、自宅待機などの決定も迅速。施設職員と病院職員が可能な限りクラスターを支援した。

そして、なによりも職員の気持ちを支えたのは、関西から日帰りで見舞いにきてくれた古城資久理事長の存在だった。

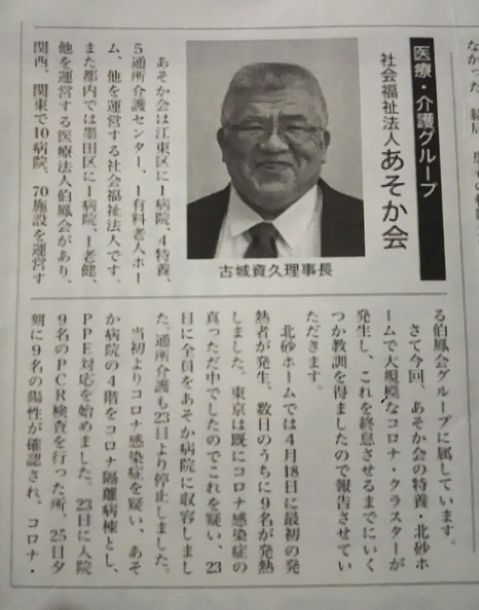

クラスターで苦しむ職員たちの心の支柱だった、あそか会の古城資久理事長。

クラスターで苦しむ職員たちの心の支柱だった、あそか会の古城資久理事長。当時、68歳だった和田施設長は1日2時間の仮眠のみで10日間、利用者のオムツ交換、クレーム・マスコミ・行政の対応をした。

認知症の入居者が原発作業員のような防護服の職員をみて、ただならぬ事態と感じとり、自発的に軽作業を手伝ったというエピソードを、泣きながらがんばったという女性職員から聴いた。また「他の施設でクラスターが出たら応援に行きます!」と言った20代の男性職員もいて、彼はのちに有言実行した。

稀有な経験をした職員たちに出逢えたことは、コロナ禍のなかでの、最高の宝だった。現在も北砂ホームの職員との交流はあり、和田施設長とは昨年秋に、「おばちゃんの会」を結成した。

私にとって沖縄は魂の故郷だ。私が死んだら遺骨は沖縄の海に散骨してもらうよう息子に頼んでいる。そんな沖縄の苦境を知ったのは昨年8月7日。特養Bのクラスターを報じる沖縄タイムスのWeb記事を見た私は、すぐさま友人たちに応援を呼びかけ、北砂ホームの施設長に喜ばれた経口補水液とカンパ、手紙を送った。

特養Bの運営法人に必要な物資を聞きたくて電話したが、「わからないから現場に聞いて連絡します」との返事だった。法人本部が現場を把握していないということは、現場を支援していないことを意味した。翌日も同じ対応で3日目にやっと、「詳しいことは分からないので直接、電話してください」と言われた。

大変な現場に電話してもいいのかと躊躇したが、クラスターの出た特養に電話して、「東京でクラスターが出た介護現場を応援しているゆるやかなネットワークのものです。なにか必要なものはありませんか?」と言うと、対応してくれた事務職員から、「いま一番必要なのはN95マスクです」と言われ絶句した。クラスターが出てから10日以上たっていた。もともとは特養Bと同法人の病院でクラスターが発生し、その病院に入院していた利用者が感染し、特養Bに戻って感染が拡大したという。

「感染防護物資は病院が優先され、ほとんど回ってきません」と聞き、介護職員が置かれている凄惨な状況に凍りついた。

「沖縄の特養のクラスター現場にN95マスクがありません!」とメーリングリストや友人たちに一斉メールで叫びまくった。5分もたたず医師の友人から、「すぐに5個送ります!」と返信がきた。「医師の友人が5個送ると言っていますが……」と電話すると、「5個でもありがたいです!」と言われた。

現在は安価で購入できるようになったが、当時のamazonの通販サイトでは、N95マスクは医師ですら購入ができず、病院でないと買えないシステムだった。友人は勤務医で、特養Bに連絡しても、「嘱託医で、正規職員ではないので手配できない」と言われた。だが一箱20個13200円で個人購入できる楽天市場の情報を得た。その情報をくれた奈良の友人からのカンパがあったので、すぐにN95マスクを注文した。また沖縄の基地反対運動に関わるMさんが緊急カンパ要請を拡散してくれた。奈良の友人が勤務する福祉作業所では、知的障害者と職員がゴミ袋で簡易防護服をつくっており、送ってもらった。

特養Bの感染者は8月30日時点で、入居者7人、職員6人とほぼ同数。北砂ホームの感染者51人のうち、職員は7人。特養Bの職員の感染率がいかに高いかがわかる。特養Bに送ったN95マスクはお盆が重なり、到着に2週間もかかった。当時の沖縄は輸送状況が著しく悪かった。その一件から、クラスターが発生する前に備蓄しておかないと初動対応ができないことを学んだ。沖縄の離島だけでなく都会においても、法人や行政の支援がない介護事業所には同じことが言えた。

また以前、ボランティアさせていただいた個人経営の入所施設が気になり連絡すると、「濃厚接触者の職員が出ました(後に陰性だと判明)。」と聞き、「心配で生きた心地がしないです。御守りだと思って受け取って!」と、遠慮する施設長に言って、N95マスクを送った。そこは個人経営の小規模施設のため、公的支援が受けにくいと判断した。だが、それ以上に私の訪問を喜んでくれた入居者や職員の顔がよみがえり、いてもたってもいられなかったからだった。

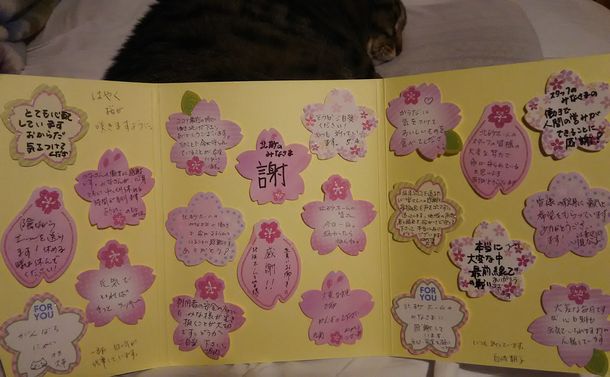

奈良の知的障害者の福祉作業の利用者が、北砂ホームに送った激励の色紙。

奈良の知的障害者の福祉作業の利用者が、北砂ホームに送った激励の色紙。この頃、全国の私の友人たちが働く介護事業所で、感染防護物資の備蓄がある所は2ヵ所のみ。東京でホームレス支援をしている「ほしのいえ」がゴミ袋で簡易防護服をつくっていた。防護服は、私がN95マスクを送った介護現場に送って頂いた。

愛してやまない波照間島の診療所にも連絡したが、「大丈夫ですよ~」と明るく言われたので、とりあえず送らなかった。伊江島、石垣島、宮古島、慶良間諸島の座間味島と阿嘉島の介護現場にN95マスクを送った。宮古島と座間味島以外は、かつて私が、その海の美しさに魂が癒された島だった。

9月17日、奈良の友人が送ってくれた中国新聞に書かれた知的障害者入所施設Eのクラスターに関する記事を読んだ。4月13日にコロナの陽性者が判明。陽性の職員までもが自宅に帰らず陽性の利用者を介助したとあった。ここでも誹謗中傷の電話が鳴りやまなかったという。

ある障害者支援施設のガーデンは、入居者や地域のひとたちの憩いの場。目を凝らすとメダカがたくさん泳いでいた。

ある障害者支援施設のガーデンは、入居者や地域のひとたちの憩いの場。目を凝らすとメダカがたくさん泳いでいた。利用者と職員で100人分のお菓子を発注した。女性職員に、「月曜にお菓子が届くので、利用者さんと職員さんとで召し上がってください」と電話で伝えると、「お菓子……」と私が言った途端、女性のエネルギーが一気に変わり、笑顔が目に飛び込んでくるような感覚があった。「私の息子も知的の施設で働くサビ管なんです」と言うと、「そうなんですか? うわ~ありがとうございます!」と、とても明るく返してくれた。

喜んでくれてとても嬉しかった。だが、同時に切なくもあった。クラスター時、職員全員が自宅に帰らず、施設(のちにホテル)に籠城して入居者を支援したが、その渦中、凄まじい誹謗中傷の嵐に晒されたという。そのときの彼女の辛い記憶を感じとったのかもしれない。クラスターが落ち着いても、入居者と散歩しづらいときもあったという。

奇しくも施設Eにクラスターが発生した日は私の誕生日だった。同時期に、ひとり息子の職場の施設長も発熱が続いていた。だがどんなに手を尽くしてもPCR検査が受けられず、施設長が職場復帰するまでの約1ヶ月、私は生きた心地がしなかった。

私がクラスターが出た現場を応援したくなるのは、息子や現場の友人たちの存在を、その苦境に重ねてしまうからなのだろう……。

そして翌18日には、今度は横浜市で知的障害者の支援をしている社会福祉法人Fで利用者と職員合わせて70人規模のクラスターが発生していると知った。すぐさま法人本部に電話すると、感染防護物資は自治体や業者から優先的に回してもらって足りていた。だが施設に泊まり込み帰宅できない職員が10人ほどいると聴き、対応してくださった本部の方と現場の職員宛に応援の手紙とささやかなお菓子を送った。するとすぐに本部の方からお礼状とパンフレットが送られてきた。

9月28日には、広島の知的障害者入所施設Eのサビ管の方から、手書きの手紙と、利用者家族に向けた報告書、資料が送られてきた。家族に向けた報告には、陽性で入院した職員が、入院先でも利用者を支援していたことが書いてあり、涙が溢れた。

ただ心から嬉しかったのは、北砂ホーム同様、普段ならパニックになりガラス窓が割られてもいいような状況下にも関わらず、入居者たちが職員に協力したと書いてあったことだ。

私がつながりをもった施設は、高齢・障害を問わず、クラスター時の職員の献身を誰よりも理解していたのは、入居者だった。

北砂ホームのクラスター時に応援メールをしたユニオンの女性たちが、年末クリスマスに色紙を書いて贈った。

北砂ホームのクラスター時に応援メールをしたユニオンの女性たちが、年末クリスマスに色紙を書いて贈った。一方、職員の献身を一番分かっていないのは、政治家や政策策定者だとも確信した。

クラスターが発生すると膨大な

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください