責任は記者個人ではなく幹部にある。「取材の公益性」主張には市民の信頼が必須

2021年06月30日

北海道新聞社旭川支社報道部の新人記者が、取材中に逮捕された。事件そのものはまだ捜査中だが、この問題は「取材・報道の自由」「逮捕時における容疑者の実名報道」といった問題をはらんでいる。メディア環境が激変し、ジャーナリズムも大いなる変容を迫られている現在、事件は社会と報道界に何を問い掛けているのか。

連載〈上〉はこちら、〈下〉はこちら。

国立大学法人・旭川医科大学は、新型コロナウウイルス感染防止のため、部外者の入構を原則禁じていた。それにもかかわらず、建物に許可なく立ち入ったとして、記者は6月22日午後、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕された。吉田晃敏学長の解任をめぐる学長選考会議が大学内で開かれており、その取材目的で立ち入ったのだという。

旭川医大の学長選考会議の終了後、報道陣の取材に応じる西川祐司議長。会議は非公開で行われ、開催中の建物内で北海道新聞記者が現行犯逮捕された=2021年6月22日午後6時11分

旭川医大の学長選考会議の終了後、報道陣の取材に応じる西川祐司議長。会議は非公開で行われ、開催中の建物内で北海道新聞記者が現行犯逮捕された=2021年6月22日午後6時11分旭川の記者が逮捕された事件がネットで報道されると、SNSを中心に多くの賛否が噴き上がった。それらをざっと眺めた筆者の印象で言えば、「明確な犯罪だから逮捕は当然」「記者だから逮捕すべきではないという“特権”はおかしい」「いつも違法取材をやっているのか」という内容が目立った。

SNSでのマスコミ批判は珍しくないが、今回は、記者が大学内で誰何(すいか)された際、身分を明かさず、逃げようとしたとされる点も見逃せない。なぜなら、上からの指示があったとはいえ、「身分が不明」「逃走の恐れあり」で逮捕の要件を満たしていたと思われるからだ。

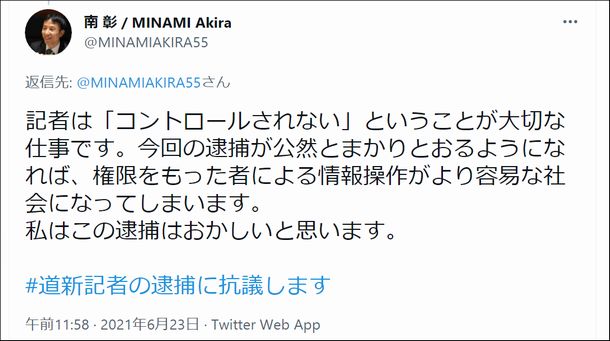

他方、メディア関係者からは、記者を擁護する声がすぐに出てきた。例えば、朝日新聞記者で、新聞労連の前委員長だった南彰氏。逮捕翌日6月23日正午前のツイートで南氏は次のように記し、「#道新記者の逮捕に抗議します」というハッシュタグを作った。

記者は「コントロールされない」ということが大切な仕事です。今回の逮捕が公然とまかりとおるようになれば、権限をもった者による情報捜査がより容易な社会になってしまいます。私はこの逮捕はおかしいと思います。

記者は、誰かにとっての「宣伝道具」であってはならない。権力者や権力機構に対しても、常に厳しく対応すべきだ。そうした営みがなくなれば、社会には権力者の「発表」に基づく「発表報道」があふれ、彼らにとって好都合の良い言動を報じるニュースが溢れてしまう。だからこそ、ジャーナリストはあらゆる勢力から独立し、権力監視の活動を怠ってはならない――という原則である。

後半はともかく、最初の一文は間違っていない。

では、取材の自由とは何か。メディアと法の著名な研究者である山田健太・専修大学文学部ジャーナリズム学科教授は取材・報道の自由について、最新刊『法とジャーナリズム 第4版』(勁草書房)で次のように述べている。

〈マスメディア、そのうち特に言論・報道機関(ザ・プレス)は、市民の「知る権利」に奉仕するものとして、重要な社会的役割を担っていると考えられている。最高裁も「報道の自由は、憲法21条が保障する表現の自由のうちでも特に重要なもの」と判示する。〉

〈さらに、後述するように個別の法律によって、一定の言論・報道機関を特別に保護したり優遇したりしており、その意味で言論・報道機関に対し制度として特別な地位を与えてきた。一般市民の知る権利を補完し、憲法の保障する表現の自由を総体として保障するためには、報道機関の報道が欠くべからざる存在である(後略)〉

ただし、報道機関に与えられた特恵的な地位は「特権」ではないと、山田教授は以下のようにクギを刺す。

〈既存メディアに「公共的」であるがゆえに与えられてきた特恵的な地位を「特権」と勘違いし、またそうした優遇措置を守ることが目的化するとき、メディアの自己崩壊は始まる〉

1972年3月以降、衆参両院は沖縄返還交渉の日米密約をめぐり紛糾。西山太吉記者の逮捕を受け、与野党双方から「国民の知る権利」「報道の自由」などについて政府見解を求める質問が続いた。写真は参院予算委員会で答弁前に打ち合わせる佐藤栄作首相(手前)と竹下登官房長官=1972年4月6日

1972年3月以降、衆参両院は沖縄返還交渉の日米密約をめぐり紛糾。西山太吉記者の逮捕を受け、与野党双方から「国民の知る権利」「報道の自由」などについて政府見解を求める質問が続いた。写真は参院予算委員会で答弁前に打ち合わせる佐藤栄作首相(手前)と竹下登官房長官=1972年4月6日 毎日新聞の西山太吉記者は、沖縄返還協定についての日米の密約情報を巡る外務省機密漏えい事件で1972年4月4日、警視庁に逮捕された。東京地裁が拘置取り消しを決定し、5日後に釈放。写真は釈放後の深夜に編集局長、政治部長とともに記者会見する西山記者=1972年4月、毎日新聞東京本社

毎日新聞の西山太吉記者は、沖縄返還協定についての日米の密約情報を巡る外務省機密漏えい事件で1972年4月4日、警視庁に逮捕された。東京地裁が拘置取り消しを決定し、5日後に釈放。写真は釈放後の深夜に編集局長、政治部長とともに記者会見する西山記者=1972年4月、毎日新聞東京本社山田教授はさらに、メディアが公共的な存在であり続けるにはメディア自身に不断の努力が必要であり、市民社会もその過程を監視する力を持たねばならないという。情報の送り手と受け手の共同性がなければ、報道機関も存在価値を失ってしまうだろうとの指摘である。

その観点に立てば、「取材中の記者が逮捕された」という事実のみをもって「不当」と断じても、市民社会の理解をストレートに得ることは難しいだろう。市民の知る権利を代行する報道機関も記者も、市民社会の一構成員である。「取材だから」という理由だけで法に抵触しそうな行為が免責されるであれば、およそ市民社会の同意は得られまい。

本稿執筆時点(6月28日)では、北海道新聞社からは今回の事件について、記者の取材が建造物侵入容疑を上回る公益性、公共性を有していたとの説明はない。仮に同社が「公益性が上回っている」と判断しているのであれば、それをきちんと世に問い、場合によっては公判になっても主張し続ける覚悟が要るだろう。

今回の事件では、旭川医科大学の対応が適切だったかの検証も必要になる。

各メディアの報道によると、大学内で職員に見つかった際、記者は「学生ですか」といった職員の質問にきちんと答えず、身分を明かさぬまま逃げ去ろうとしたという。ただし、各報道を見る限り、この情報は大学側からしか出ていないようだ。

旭川医科大学=2021年6月22日、北海道旭川市

旭川医科大学=2021年6月22日、北海道旭川市事件があった6月22日、学長選考会議は午後3時から始まった。それなのに、大学側が報道各社にファクスで「構内に入らないでほしい、学長選考会議の審議結果は午後6時からのぶらさがり取材で応じる」と連絡したのは、午後4時前だ。ファクスの送信が会議の開始から約1時間も過ぎてからだったのはなぜか。

職員が廊下にいた記者を見つけた際、記者は扉越しに会議の様子をスマートフォンで録音していたという。いわゆる「壁耳」取材である。壁耳取材そのものは国会周辺や省庁の審議会などでも、頻繁に用いられており、珍しいものではない。

一方、この日の学長選考会議は学長の解任申し出を審議することになっており、マスコミの注目度は高かった。大学側も報道陣の来校を予測し、終了後にはぶら下がり取材の場も用意すると伝えていた。学長選考会議の出席者らはそんな事情を百も承知だったはずだ。

それらを含めて考えると、職員は、壁耳状態の人物を見れば、「記者ではないか」と想像できたのではないか。そうであれば、「午後6時から取材対応する。今は外に出てください」と申し渡し、退去を求めれば済んだ話かもしれない。

ただし、一番重要な「何があったか」について、北海道新聞社は口を閉ざしたままだ。新人記者にはどんな指示が出されていたのか、それを招いた要因はどこにあったのか。片方の当事者である旭川医科大学はすでに会見を開き、当日に何があったかを説明した。その対応が適切だったか否かを見極めるためにも、北海道新聞社は責任を持って早急に事実関係を説明しなければなるまい。

報道界に身を置く者が「大学の対応はおかしい」「逮捕は不当だ」と主張するにしても、それは北海道新聞社の説明があった後の、次のステップでの話だろう。

それにしても、大学を卒業して3カ月ほどしか経っていない試用期間中の新人記者が、なぜ、違法性を問われかねない“突撃取材”をしたのか。背景には2つの理由があると筆者は考えている。

1つは、「北海道新聞の全体的な取材力の劣化」だ。もちろん、取材力の劣化は北海道新聞だけの問題ではないが、ここでは本件に絞って論を進めていく。

旭川医科大学病院の古川博之院長の解任問題などについて会見した旭川医科大の吉田晃敏学長=2021年1月26日

旭川医科大学病院の古川博之院長の解任問題などについて会見した旭川医科大の吉田晃敏学長=2021年1月26日学長問題は継続しているのだから、通常であれば当然、数カ月先の展開を読み込んで取材スケジュールをつくり、必要な人員を確保して取材に臨む。大学内のさまざまなレベル役職者らとコンタクトを取り、取材者は自らの考えを語り、相手の考えを聞く。「来たるべき日」に備えた人脈づくりである。

不正や不祥事を激しく批判しつつ、やがて転勤していく全国メディアの記者などと違い、地元紙は長くその地域に張り付き、長く相手と付き合っていかなければならない。今回のケースで言えば、相手は医療提供者だ。双方の立場は違っても、住民の納得を得つつ、地域医療をどう確保していくかというテーマに向かって、根本では協力し合える環境にあったはずだ。

しかし、そうした長期的な展望や取材方針を十分に持たないまま、北海道新聞はこの問題の取材を続けたのではないか。準備が十分であれば、学長選考会議が非公開であったとしても、会議参加者などから事後的に取材することは十分にできる。おそらく北海道新聞はそうした取材網を形成できていなかったのだろう。あるいは、形成できていたとしても、薄紙のような、すぐ剥がれてしまいそうなものだったのではないか。準備不足は焦りを生む。それが高じれば、組織は突撃取材への誘惑にもかられよう。

旭川医科大の吉田晃敏学長の解任を文部科学相に申し出た理由について、会見で説明する学長選考会議の西川祐司議長(中央)ら。新型コロナウイルス患者受け入れに関する不適切な言動、前病院長の解任決議への圧力、不正支出、パワハラ、執務時間中の飲酒など34件の問題行為を認定したことを明らかにした=2021年6月28日

旭川医科大の吉田晃敏学長の解任を文部科学相に申し出た理由について、会見で説明する学長選考会議の西川祐司議長(中央)ら。新型コロナウイルス患者受け入れに関する不適切な言動、前病院長の解任決議への圧力、不正支出、パワハラ、執務時間中の飲酒など34件の問題行為を認定したことを明らかにした=2021年6月28日2つ目の理由は、「取材手段の自己目的化」である。

かつてほどではないものの、新聞社には依然として古臭いしきたりや取材習慣が残っている。とくに入社2〜3年のうちに誰もが経験するであろう警察取材(サツ囘り)において、それは顕著だ。「あす逮捕へ」といった、やがては公式発表されるネタを一刻も早く手に入れようとする。他メディアに先を越されたら負け、先んずれば勝ち。そんな「時間差でのスクープ」に重きが置かれ、警察関係者の自宅を深夜まで駆けずり回る夜回り取材が推奨されてきた。

こうした取材は、体育会的な上意下達の組織風土と相性が良い。上の指示をよく聞いて、嫌がらずに夜回りに行く記者が「良い記者」と評価されてしまう。それが積み重なれば、手段をこなす記者が評価されていく傾向はますます強まる。筆者が在籍していた時代の北海道新聞には、まさにそうした風潮が色濃く残っていた。その後、幾度も社内の様子を聞く機会はあったが、大きな変化はなさそうだった。

つまり、上から指示された取材を忠実にこなす記者が、とりあえずは良い記者としてプラス評価されるのだ。「読者のために何をどう報じるか」よりも「言われた取材をどれだけきちんとこなすか」が重視されがちな世界。それは時に、部下へのパワハラを伴いながら組織内で温存される。本来、情報を得る一手段に過ぎなかった取材方法は、それ自体が価値あるものとして組織内で認識され、手段の目的化となって定着した。今の編集局幹部はどの組織であっても、おおむね、そうした環境をくぐり抜けてきた“組織内勝者”なのである。

繰り返すが、今回の事件は決して逮捕された記者個人の責任ではない。当人の能力不足の問題でもない。十分な陣容を確保し、取材に向けた環境を整えるのは、リーダーの役割であり、幹部の責任である。

旭川医大で記者が逮捕された後、北海道新聞社内では特に若手記者から次々と不安の声が出ているという。具体的にはどんな声なのだろうか。筆者の元に届いた声のうち、象徴的なものを拾うと、次のような内容だ。

「北海道新聞だけが実名で報じた。向かってくるであろう『北海道新聞批判』の火消し目的だったとしか思えない」

「1年生の記者が業務で行った取材で逮捕され、しかも会社の判断で実名報道された。会社が現場記者の将来を奪うようなものではないか」

「業務のはずなのに、個人の責任にされたら安心して仕事はできない。会社は従業員を守らないのか」

「建造物侵入で公務員などを実名報道してきたというが、それは窃盗や暴行など他の犯罪目的に付随したもの。取材目的の今回とは明らかに違う。(ダブルスタンダードにしないという理屈で)同列に扱うのはおかしい」

筆者に声を届けてくれた北海道新聞関係者の1人は「社内の動揺は激しい。とくに若手記者。最近はただでさえ離職者が多いのに、これをきっかけにして若手がごそっと辞めていくかもしれません」と訴える。動揺は当の北海道新聞に限らないようだ。

筆者には普段、全国各地の主に若い記者から種々の悩み事相談が寄せられる。特に地方紙記者の声が多い。そうした人たちからも、明日は我が身か、といった声が届いた。無理もない。事情もよく飲み込めないまま、業務として取材に行かされた先で逮捕され、それが自社の媒体のみで実名報道され、上席に当たる幹部が「遺憾」と言ってしまうのだ。国語辞典の『スーパー大辞林』によれば、「遺憾」とは、「思っているようにならなくて心残りであること。残念な、そのさま」という意味である。

社内で募る不安に対し、北海道新聞編集局の幹部は「実名報道など会社の対応に批判があることは承知している。しかし、実名で報道したからと言って、社員を守らないことはまったくない」と説明したという。また、北海道新聞側の弁護士は身柄拘束中の記者と接見した際、「会社はあなたをしっかり守る」と伝達。さらに「メンタルヘルスの必要性」を認識し、産業医とも対応を相談しているとも説明したとされる。

では、記者を守るとは、具体的にどのような行為を指すのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください