ジャーナリズムの本務を貫き、現場を守り続けることを職を賭してでも示せ

2021年07月01日

北海道新聞旭川報道部の記者が取材中に逮捕された。この事件は、取材と報道の在り方全体にも大きな問題を投げかけている。3回にわたった連載の最終回は、個別の事件を離れ、報道機関全体が考えるべき諸点を整理した。

連載の〈上〉はこちら、〈中〉はこちら。

国立大学法人・旭川医科大学を舞台とした今回の事件後、ネットでは「公的な場所であっても取材許可を得るのは当然だ」という意見が散見された。しかし、学校や官庁、市民会館といった公共施設、さらには広場や道路といった公共空間でも取材に原則として「許可」が必要になれば、「取材の自由」の範囲は一気に狭まる。

許可には当然、許可する側が存在する。公共施設・空間ではほとんどの場合、許可する側は行政機関や警察などの公権力だ。許可をテコにして取材に制限をかけ、「無許可」を理由に建造物侵入容疑などで法律違反に問い、報道を制限していく事例など古今東西、枚挙に暇がない。公的な場所でも取材許可を常に取得せよという発想は、そういう社会につながっていきかねない。

本当にそれで良いのだろうか。

憲法21条が保障する「表現の自由」に内包される取材・報道の自由は、自由に関する法益の中でも一段と高く保障されてきた。それらは、法律の専門家やジャーナリストらが数々の裁判や判例、法解釈、取材努力を積み重ね、結果として社会全体が得た果実であり、それほど軽いものではない。そして、ジャーナリズムの本務が権力監視である以上、新聞社も当然、その主力として活動することが期待されている。

「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」という言葉がある。写真はロッキード事件で東京地検に逮捕され、地検から拘置所に向かう田中角栄元首相=1976年7月27日

「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」という言葉がある。写真はロッキード事件で東京地検に逮捕され、地検から拘置所に向かう田中角栄元首相=1976年7月27日例えば、不正や不祥事が取り沙汰され、説明責任を放置して逃げ回っている政治家や高級官僚がいたとしよう。彼らから取材するためにジャーナリストはどうするか。普通は、秘書や広報を通じて取材を申し込んだり、立ち話でもいいから肉声を得ようとしたりする。それでもダメなら夜間に自宅を訪問したり、職場の出入り口で待ったりする。場合によっては路上での待ち伏せもあろう。福島原発事故による被害の実相を伝えるため、敢えて立入禁止の規則を破り、原発周辺区域の様子を伝える取材も、こうした部類に入るかもしれない。そして、公共性・公益性が高いと判断すれば、ジャーナリストはリスクを取りながら取材を敢行する。

こうした「ギリギリの取材」には、何が必要とされるだろうか。

報道機関と市民社会が知る権利の重要性を相互に理解していることが大前提だ。そのうえで、特に報道機関側には「自ら不断の説明を続ける」相当程度の努力が要る。

香港民主化を支持してきた「リンゴ日報」の6月21日付の社説。元主筆の馮偉光氏が盧峯のペンネームで執筆、見出しは「報道の自由を守り抜く。後悔はない」。同紙は、経営トップや編集長、関連法人が国家安全法違反罪で起訴され、資産凍結も受け、6月24日付で廃刊した。馮氏は6月27日、同法違反容疑で逮捕された

香港民主化を支持してきた「リンゴ日報」の6月21日付の社説。元主筆の馮偉光氏が盧峯のペンネームで執筆、見出しは「報道の自由を守り抜く。後悔はない」。同紙は、経営トップや編集長、関連法人が国家安全法違反罪で起訴され、資産凍結も受け、6月24日付で廃刊した。馮氏は6月27日、同法違反容疑で逮捕された 「リンゴ日報」の最後の編集作業を終えた幹部と記者らが本社編集局でたたえ合った。この6分後、デジタル版ニュースサイトも閉鎖した。最後の6月24日付朝刊の発行は普段の10倍以上の100万部。各地のニューススタンドでは、未明から市民らが購入しようと長蛇の列を作った=2021年6月23日午後11時53分、香港

「リンゴ日報」の最後の編集作業を終えた幹部と記者らが本社編集局でたたえ合った。この6分後、デジタル版ニュースサイトも閉鎖した。最後の6月24日付朝刊の発行は普段の10倍以上の100万部。各地のニューススタンドでは、未明から市民らが購入しようと長蛇の列を作った=2021年6月23日午後11時53分、香港その一手段としては、報道各社が取材ガイドラインを設定し、どんな場合にどのような取材手法を採用するのかを可能な限り明文化し、公開しておくことが有効かもしれない。ガイドラインには当然、法に抵触しそうな取材手法を取る場合の諸条件も明示しておくべきである。そのうえで実際に問題が生じたら、その都度、ガイドラインの規定と照らし合わせて適否を検討し、市民に明らかにしていく。

ここで言うガイドラインとは「取材の憲法」的な存在として機能させる目的を持つものであり、わずか5項目しかない日本新聞協会の新聞倫理綱領よりもさらに具体的な「取材倫理基準」のようなものを指す。それを備えた報道機関もあるだろうが、それらは、広く公開されてこそ意味を持つ。

市民の信頼を得るための、もっと具体的で、もっと早く実現できそうな方法もある。

各報道機関は、政治、経済、事件事故、死亡記事などの分野ごとに内部で掲載基準を定めている。多くは社外秘とされているが、筆者がいくつかの実例を見たところ、真に秘匿すべき内容は見当たらなかった。これを各社は公開したらどうか。北海道新聞社はそうした掲載基準を『編集手帳』と呼ぶ。かつて筆者も編纂に加わった『2010年版』は600ページ余りの大部だ。このうち、「実名報道と匿名報道」の項では、以下のような内容を示している。

・捜査が任意段階であれば、「この自衛官」などの表記を用いて匿名

・逮捕状が発付されていても、執行前は実名にしない

・被疑者が少年の場合は匿名

・被害者は原則実名

もちろん、実際の記述はもっと詳しい。例えば、上記4番目の「被害者は原則実名」の項には例外事項の説明があり、「強盗などの凶悪事件や容疑者が逃走中の場合は、被害者名を匿名に」「性犯罪の場合は被害者が特定されないよう、発生場所をおおきくぼかしてもよい」といった趣旨が記載されている。さらに、事件の種類・態様ごとに細かな掲載基準や匿名・実名の基準も細かく示してある。各記者は常にこれを携行し、判断に迷ったらページをめくる。『編集手帳』はそうした存在である。

警察が発表する報道資料。匿名が増える傾向が続く

警察が発表する報道資料。匿名が増える傾向が続く

取材ガイドラインの策定と公開は、そうした溝を埋めるための一助になるだろう。

今回の記者逮捕では、「容疑者段階での実名報道は正しいか」という根本問題も突きつけられている。

事件後、北海道新聞社内では「若い記者なのに実名で報道され、将来的に大きなマイナスではないか」といった声が相次いだという。SNSでも全国の記者たちから同じような声が出ている。しかし、当たり前の話だが、犯罪報道によって容疑者に影響を与えるのは、今回の記者逮捕が初めてであろうはずはない。「実名報道の原則」によってこれまで、さんざん繰り返されてきたことだ。

今回の事件と同じように、軽微な犯罪の場合、警察は逮捕から48時間以内で容疑者を釈放し、在宅捜査に切り替えるケースが多々ある。最終的には起訴猶予や公判に移行しない略式起訴で終わる場合も少なくない。そもそも、どんな事件であろうとも、有罪判決が確定するまでは、「推定無罪の原則」が適用されるはずだ。それなのに、公判に至らない可能性もある微罪事件においてすら、容疑者の実名が報道されることがある。

起訴前の実名報道の是非はもっと真剣に検討されていい。とくにネット全盛の現在においては、「容疑者実名」には相当に慎重であるべきだろう。報道機関がネットに記事をアップし、実名を晒し、デジタル・タトゥーとなれば、当人へのマイナス影響は計り知れない。ネットではなく、「紙」のみで報じたとしても、実名は容易にネット空間に流れていく。今回の事件でも北海道新聞社は、記者の実名入り記事を自社のニュースサイトに掲載した。後に削除したものの、紙で報じた名前は消えない。

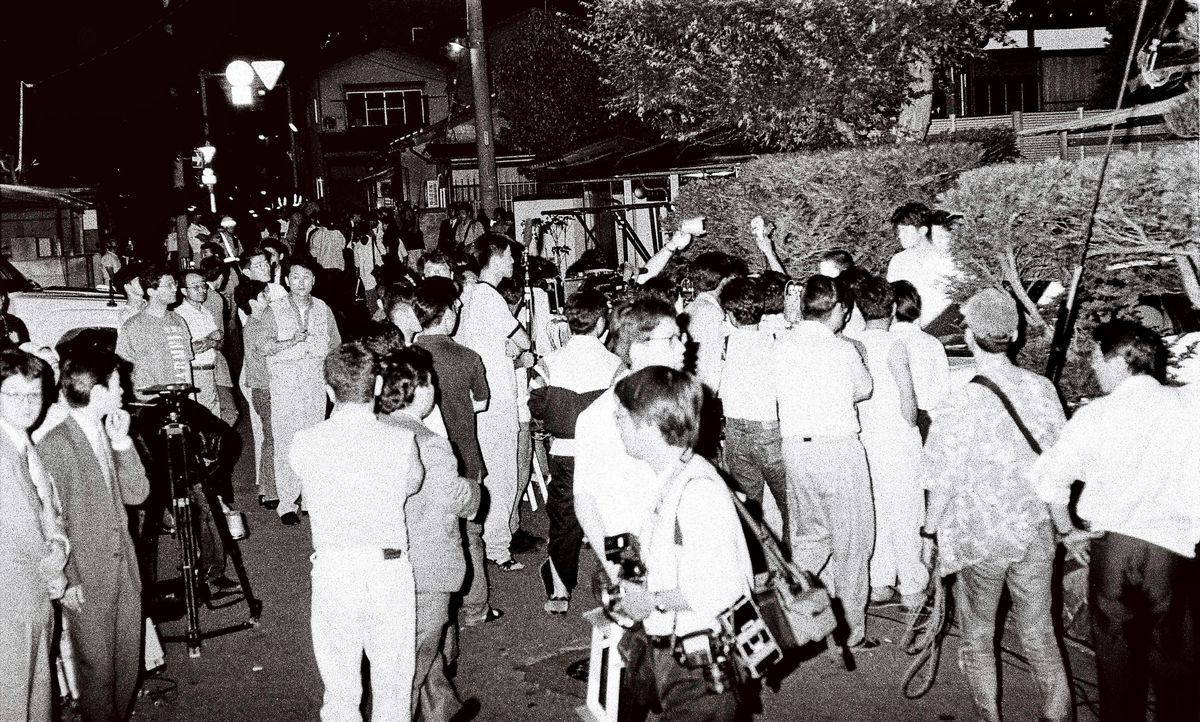

7人が死亡した長野県松本市のガス中毒死事件で、長野県警は第一通報者の会社員宅を捜索した。この時、大勢の報道陣と住民たちが取り囲んだ。この後、県警は神経ガス「サリン」と推定される物質が検出されたと発表。後に事件はオウム真理教による犯行とわかり、第一通報者に対する「犯人視報道」が大きな問題になった=1994年6月28日

7人が死亡した長野県松本市のガス中毒死事件で、長野県警は第一通報者の会社員宅を捜索した。この時、大勢の報道陣と住民たちが取り囲んだ。この後、県警は神経ガス「サリン」と推定される物質が検出されたと発表。後に事件はオウム真理教による犯行とわかり、第一通報者に対する「犯人視報道」が大きな問題になった=1994年6月28日報道機関は「私刑機関」ではない。刑事事件の判決では、求刑に対する減刑理由として、時に「被告人は事件後の報道などにより、すでに大きな社会的制裁を受けている」旨が示される。裁判所にそう言わせる報道は、本当に適切なのだろうか。

容疑者の実名報道が抱える問題点については、共同通信の記者だった浅野健一氏が『犯罪報道の犯罪』(1984年)において指摘し、改善を呼び掛けた。あれからすでに40年近く。問題は根本的に解決していない。容疑者だけではない。被害者についても「なぜ実名にこだわるのか」という社会の問いに、報道機関側は納得いく答えを示せていない。

今回の事件で、記者の実名が報道されることに強い疑念を持った全国の記者たちは、常日頃の「犯罪報道の犯罪性が持つ意味」も考えなければならない。そのうえで、根本的な改革に向けて動きだす必要があると筆者は考えている。

取材活動の基本は、少しでも多くの情報を取得することにある。労働環境やそれ自体が目的化している現状を考慮すれば、ルーティンの「夜回り取材」などは決して好ましいことではない。それでも、前述したように知る権利を最大限に行使しようとすれば、ジャーナリストには、夜間や早朝に取材相手の自宅を訪問したり、職場の出入り口や路上で相手を待ち伏せしたりする必要も生じる。むしろ、そうした取材は現在もごく普通の風景である。

ところが、今回の事件は報道機関にとっては当たり前の取材活動も、場合によっては刑事事件に問われかねないことを想像させた。

記者にとっては日常的な夜回り取材が、もしかしたら、東京都迷惑防止条例の「つきまとい」行為として摘発対象とされるかもしれない。呼び鈴を鳴らすために玄関から敷地に何度か入れば、住居侵入だとして警察に通報されるかもしれない。

少し古い話だが、2004年に起きた社会保険庁汚職事件では、こんなこともあった。大手マスコミの警視庁担当記者が事件の関係者宅を夜7時ごろに訪問し、玄関で何度かピンポンしていたところ、相手に通報され、警察に住居侵入の現行犯で逮捕されたのである。この時は警察も事案を発表せず、会社側も自社で報道しなかった。そのため、事件は表沙汰になっていない。当の記者は上司の指示で夜回り取材に出たにもかかわらず、逮捕後には「休養」を命じられ、半ば責任を取らされる形で別職場に異動させられたという。しかも警察からは当の記者を担当から外してほしいとの要請があり、会社もそれに応じたとされている。

旭川や社会保険庁汚職時の記者逮捕は、今までは普通に行われていた取材が違法とされ、場合によっては身柄拘束につがなりかねないという恐れを示したとも言えるのだ。しかも、最初に「違法だ」と声を出すのは、取材の相手側である。

権力者は世論に敏感だ。マスコミの言動が国民の支持を十分に得ていないとみれば、気に入らない取材の場合、「住居侵入だ」「違法だ」と言い、警察に通報するかもしれない。報道機関が市民の支持を失っていれば、そのハードルは確実に低くなる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください