「黒い盛り土」はどうして崩壊したのか。メガーソーラーは関係しているのか……

2021年07月07日

◆「7月4日 熱海土石流最上流映像」撮影・楊珂さん 解説・塩坂邦雄さん

静岡県熱海市伊豆山で7月3日に発生した土石流は、谷間を埋め立てていた「黒い盛り土」の大崩壊で発生した。雨が降っていたとはいえ、開発行為に起因する盛り土が招いた今回の悲劇は、災害というよりも人災の要素が強い。盛り土が崩壊した原因は何なのか。土石流発生の直後に谷間をドローンで調査した地質学者の塩坂邦雄氏(土木学会の特別上級技術者)が読み解く。

塩坂さんらのグループは、土石流発生翌日の7月4日、熱海市伊豆山にある土石流が始まった地点に行き、そこから周辺をドローンで撮影した。動画から分かる現場の状況は次のようなものだ。(冒頭の動画「7月4日 熱海土石流最上流映像」を参照してください)

今回の熱海土石流の最上流部=熱海市伊豆山(楊珂さん撮影のドローンによる動画から)

今回の熱海土石流の最上流部=熱海市伊豆山(楊珂さん撮影のドローンによる動画から)動画の中で、塩坂さんは次のように説明している。

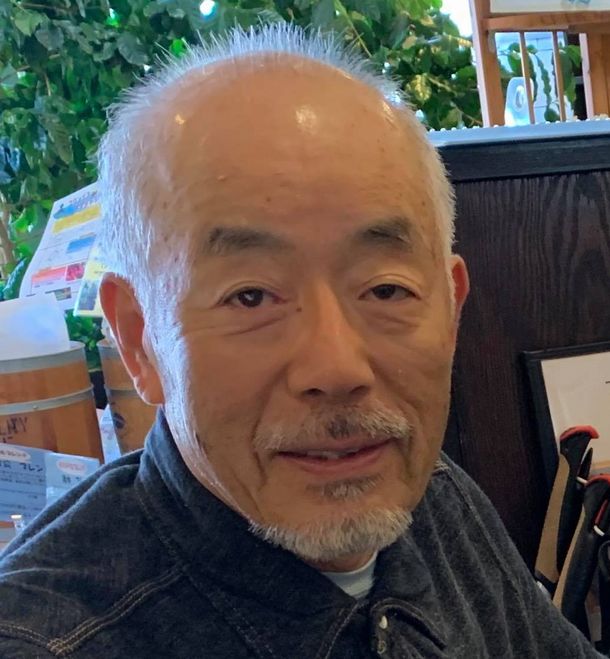

塩坂邦雄さん(塩坂さん提供)

塩坂邦雄さん(塩坂さん提供)盛り土の2カ所が「円弧滑り」を起こしていると分かる。東側(メガソーラーと反対側)の円弧滑りの方が巨大だ。崩落した土砂について、静岡県は約5万立方メートルと推定している。土石流は下流に行くにしたがってさらに土砂などを巻き込み、約10万立方メートルの土石流になり、急傾斜の谷合いを下って2キロ先の海まで流れ落ちた。

土砂がごっそり抜けたあとには、もともとあった谷地形が現れている。その底部や、両側の壁には、さまざまな色の土が見える。塩坂さんは「赤く見える土はもともとあった基盤で、箱根の火山の噴出物。黄色い(白っぽい)土は普通の盛り土、そして黒い土も盛り土だが、色から考えて廃棄物が入っていると思われる」とみる。塩坂さんらは住民から「3、4年前から多くのトラックが廃棄物を搬入していた」という話を聞いている。熱海市も業者に廃棄物撤去を要請したことがある。

少し下流に下ると谷底が二段になっている。少なくとも2回土石流が流れて削ったと考えられる。

伊豆山山頂付近のソーラー施設=2021年7月6日、静岡県熱海市、朝日新聞社ヘリから

伊豆山山頂付近のソーラー施設=2021年7月6日、静岡県熱海市、朝日新聞社ヘリから

「このメガソーラーは尾根部を削った場所に建設されている。盛り土と異なり、地盤は非常に安定しており、両側の森も崩壊せず、健全な状態だ。ただ、メガソーラーの場所に降った雨水がどう流れているかなどは大きな問題だ。メガソーラーから流れ出る雨水が道路(進入路)を通って盛り土にも流れている。今後調べる必要がある」と話す。

海側から見た土石流の現場=2021年7月5日、静岡県熱海市、朝日新聞社ヘリから、

海側から見た土石流の現場=2021年7月5日、静岡県熱海市、朝日新聞社ヘリから、今回の土石流は谷を埋めた盛り土が崩壊して起きた。しかし、崩壊前の短時間降雨量はそれほど多くはない。とすれば、何が盛り土崩壊の引き金になったのか、その解明が必要だ。以下、ポイントについて述べる。

塩坂さんも指摘しているが、盛り土に使われた土には、通常の土のほか、住宅造成での残土、さらには廃棄物が混じっている土もあった可能性がでてきた。どういう内容の土が使われたのか。また、盛り土工事では本来、排水などの工事が求められる。今回崩壊した部分ではどんな工事が行われていたかも明らかにしなければならない。

盛り土の最初の崩壊は、小規模の表層滑りではなく、比較的深い場所に「滑り面」ができる大規模な「円弧すべり」だったと推測されている。長時間の雨で、雨水が土壌に浸透して、盛り土が重くなり、また盛り土と谷の基盤の間に水がたまり、そこが滑り面になって、一気に流れ落ちた形だ。

とすると、それを引き起こした水はどこからきたか、が問題になる。地質学者の塩坂さんは、近くに建設されているメガソーラーや住宅団地の雨水の流れの調査が必要だという。メガソーラーの建設地では、樹木が伐採されるために、流出係数が変わるので雨水流れが増える。その分の注意深い処理が必要になる。それがどうなっているか。

土石流が発生した伊豆山地区を視察し、報道陣の質問に答える静岡県の川勝平太知事=2021年7月5日午後3時58分、静岡県熱海市

土石流が発生した伊豆山地区を視察し、報道陣の質問に答える静岡県の川勝平太知事=2021年7月5日午後3時58分、静岡県熱海市有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください