コロナの時代、貧困と格差が拡大する中で

2021年07月12日

コロナ禍のもと、実質的に失業状態にある非正規雇用者が女性103万人、男性43万人に達している(2021年2月、野村総研)。北海道内の貧困対策の学習支援団体の調査では、利用する子どもの親の約2割が仕事が減るか、なくなったという。低所得家庭では生活費が減り、給食もなくなり、子どもにどう食事を与えるかという親たちの不安が高まっている。2020年の小中高校生の自殺者数は過去最多となる479人だった(文部科学省)。

大学は対面での授業がなくなり、入学以来、友だちが一人もできないと訴える大学生は多い。昨年春に入学して以来、実習以外は大学に行くこともなく過ごした、私たちと共に活動する学生ボランティアもいる。

オンライン上で知人の顔を見つけると、最初に出てくる言葉は「会いたいね!」である。身体性抜きのSNS上の関係だけでは人は満足できないのである。子どもはなおさらだ。

私が代表をしているNPO法人さいたまユースサポートネット(以下、さいたまユース)は、ひとり親世帯の中高生などを対象にする学習支援事業を自治体から受託している。

さいたまユースのたまり場。自由で、まったりしたたまり場の過ごし方=筆者提供

さいたまユースのたまり場。自由で、まったりしたたまり場の過ごし方=筆者提供2020年度の4、5月は、新型コロナの感染拡大で学習支援教室も開催できない状態が続いた。その間、若いスタッフたちは生徒と保護者に対し、教室での活動内容を郵便で紹介したり、送付した教材や問題の解答を添削したり、生活の状況や困っていること、これからの学校生活への不安感などを電話で聞き取ったりするとりくみを続けた。

学校が休校の間は、ほとんどの生徒は自宅で過ごしていたが、保護者の中には精神疾患を持ち、食事や学習など子どもの生活に関われない家庭もあり、昼夜逆転になっていたり、学校の課題を全く取り組めていなかったりする生徒も多かった。学校での給食がなく、この3か月間で体重がへったという子どもたちも少なくなかった。

ほぼ半数の生徒や親からは、Wi-Fiやタブレット、パソコンがなく、学校から連絡があった「オンライン授業」への不安の声も出ていた。私たちの学習支援の対象である貧困世帯では、半数を超える生徒たちが電話と手紙しか、連絡方法がないのである。「親の経済力は子どもの学力と健康に大きな影響がある」ことはここからも見えた。

2020年2月27日の「休校要請」で、ほぼ全国的に休校になった3月2日から登校が再開された6月7日まで3か月の間、子どもたちは学校という「学習」「友だちづくり」「運動」のためのかけがえのない居場所を失った。

ある小学校低学年の子どもを持つ親は、自分は生活のために働かざるを得ず、1日中、子どもを家の中に置いたままにすることへの不安を訴えていた。子どもも3か月間ひとりで家の中にいたのである。親も子もストレスを増大させながら過ごしてきたことになる。

DVや虐待も報告されている。小中学校の子どもたちは全国で約1千万人である。文科省の2月28日の通達では障がいを持った子どもは、登校させてもやむをえない、という措置をとった。障がいを持つ子どもたちだけでなく、すべての子どもと親たちにとって学校を閉じることで発生した孤立によるストレスが何をもたらしたのか、これから検証が行われなくてはならない。

この子どもたちが「コロナ世代」などとされ、深刻なトラウマが将来、表面化しないことを祈るしかない。

演出家の竹内敏晴はコミュニケーションを「ともに分かつ」関係性とした。さらにコミュニケーションを「情報伝達のための言語」と「人のいのちの表現としてのなまな言葉」に区別した。子どもたちはもともと「なまな言葉」の世界に生きている。子どもたちは身体ごと互いに息づかいを感じ、子どもの目で世界を見ようとする。

作家・演出家の故・竹内敏晴さん

作家・演出家の故・竹内敏晴さん竹内の紹介を長くしたが、子どもたちや若者たちに限らず、人の求める関係性、コミュニケーションは情報伝達のための記号化した言語ではなく、人のいのちの表現としての言葉なのである。

「いのちとはからだ全体がいきいきと息づいている有様をいうのであって、……(いのちを大切にするということは、)子どもと子ども、子どもと教師がともに息づかいを共にし、その生きがい、希望、悩み、その人格を、互いに尊重し合い、人と人としての信頼を持つ関係を築き合う」ということになる。

山極寿一・総合地球環境学研究所所長=2021年4月2日、京都市北区

山極寿一・総合地球環境学研究所所長=2021年4月2日、京都市北区本来は家族や学校でこのような能力や関係性は育っていく。しかし、それを家族や学校に求められないような環境の中で生きる子どもや若者たちには、それに替わる居場所を地域につくり続けるしか選択肢はない。

【参考】

(竹内敏晴 『出会うということ』藤原書店)

(山極寿一他 『こころはどこから来て、どこへ行くのか』岩波書店)

2011年にさいたまユースを作ったが、高校や大学で教師をしていたこともあり、たくさんの学生たちがボランティアとして参加していた。その中の一人が「たまり場」と名付けた居場所をさいたま市内に創設した。

この「たまり場」には「交流」と「学習」の2つのスペースがあり、人とのコミュニケーションを求める若者は「交流」スペースを、人の輪の中に入るのがむずかしい若者や学び直しをしたい若者は「学習」スペースを利用した。その日の気分で部屋を移動してもかまわない。どこかで他者と交わることができるようになればいいのである。

さいたま市内の京浜東北線の与野駅近くの公共施設で活動を始めたが、当初の利用者は、不登校の生徒が多い公立の通信制高校生や近くの日本語学校に通っていた外国人の若者たちだった。通信制高校では校長の許可をもらい、スクーリング帰りの生徒に「毎週土曜日、無料で学習支援をします」というチラシを配った。

「本当にただで勉強を教えてくれますか?」と聞いてきたのが剛志君(仮名、以下同じ)だった。

剛志君は当時、建設現場の日雇いで働いていたが、そこで日常的に暴力を受け、それから工事現場の警備職に就いたり、いろいろ仕事を変えながら、親元から離れ自活していた。

「この警備会社で36時間連続勤務を命じられたが、どうすれば」と相談を受けたこともある。

「断ればどうなるの?」

「クビになります」

私はその時、悩みながら、「体に気を付けて、勤務が終わったら一緒に飯食いに行こうよ」としか言えなかったことを思い出す。

剛志君の家族は複雑で、職人だった父親は早くに死んで、母親は違う男性と暮らしていた。小学生のころから荒れていて、高学年から授業には出ないで、学校周辺をうろつく子どもだった。教師もたぶん、荒れる子で面倒だったのだろう、放置されていて、その後の中学もほとんど「不登校」だった。だから学力は非常に低かった。

中学を「卒業」して間もなく、自宅にも居場所がなくなり、剛志君は「少年ホームレス」になった。2年ほど、東京や千葉などの公園が彼の住まいになっていた。「おじさんホームレス」と仲間になって、どのコンビニに閉店後パンなどがあるか、どうすれば寒さから身を守ることができるか、公園のトイレで体を洗う方法などを教えてもらったという。仲良くなって、そんな話をよく聞いた。

「たまり場」に来始めて間もない頃の剛志君の目標は高校を卒業することだった。それから1年経ち、「たまり場」で仲間ができ、学生たちとも親しくなった。高校では生徒会活動も始めていた。多くの人とつながりを持つことで、刺激も受け、ある頃から、彼は公務員になりたいと言い始めた。たまり場に来ても、必ず、学習スペースに来て、高校のレポート課題をシニアボランティアのNさんたちに教わって張り切っていた。楽しそうに勉強していた。

ただ、小学校の高学年から学習から縁遠い生活をしていた剛志君の学力と、公務員という目標との乖離はあまりに大きかった。しかも人との関わりをつくることも不器用な若者だった。学校での仲間づくりの体験が少なすぎたのである。

ある時から、生徒会内部や学校内の年下の生徒たちとぎくしゃくし、ある年上の女性と親しくなったこともあって、もっと働かざるを得なくなり、「たまり場」に来る回数も減っていった。その女性と地方へ行ったが、いつからかその女性とも別れ、ひとりで暮らしているようだ。暮らしが成り立っているのだろうか。時々、電話があったが、この数年かかってこなくなった。

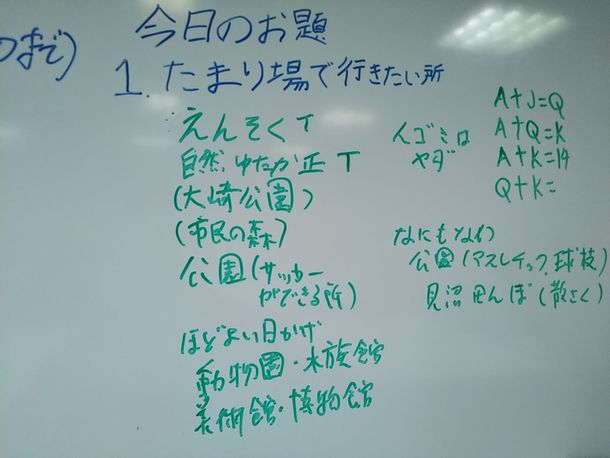

たまり場で行きたいところを募集したら、公園や動物園、自然豊かなところなどの案が寄せられた。その中から、会議でさらに詰めていく=筆者提供

たまり場で行きたいところを募集したら、公園や動物園、自然豊かなところなどの案が寄せられた。その中から、会議でさらに詰めていく=筆者提供「余裕がないです。自分の体を張ってでもお金がほしい」、こう話していた20歳になった里美さんは、両親の離婚後、母親は去り、父は地方へ働きに出たまま連絡があまりなく、祖母と暮らしながら祖母のパート収入と自分のアルバイトで暮らしを支えていた。本人も弟も中学から不登校で、公立の通信制高校に通っていたが、卒業はできそうもない。きょうだいを支えるのは祖母一人だ。里美さんもアルバイトで忙しくなり、学校には通えなくなっている。

他にも「たまり場」に通っていた忘れられない若者がいる。公立の通信制高校の生徒で、「学校で学習支援のチラシを見ました。ただで教えてもらえるんですか」と与野駅の近くにあった6畳1間の事務所に電話をかけてきた絵美さんだ。やはり、中学は不登校で、高校だけは出たいと話していた。

絵美さんは父親が自死した後、母親の虐待もあり、児童養護施設で暮らした経験のある10代の女性だった。虐待の後遺症は大きく、自殺願望の強い女性だった。夜中に長い電話をかけてきて、何度か自殺を思いとどまらせたこともあった。電話の向こうで泣きながらつらさを訴える声を思い出す。その後、なんとか保育の専門学校に通い、保育士さんになったという噂を聞いた。

絵美さんと同じ児童養護施設で子ども時代を過ごした美緒さんは、高校を中退して施設を出た後、10代から風俗店で働いていた。妊娠して出産の数日前まで働いていたが、出産直前で稼げなくなったころに、「先生助けて」と呼ばれて、食料をもっていったこともある。

出産は救急搬送で、今度は病院から電話がかかってきた。知人で頼りになる大人として名前を出したという。病院でケースワーカーと3人で、どう子どもを育てながら暮らしていくか相談をした。それからしばらく連絡は途絶えた。その後、一度、結婚して二人目の子どもが生まれたが、また離婚して今も同じような環境の中で暮らしている。

家庭で両親や祖父母、きょうだいの介護や世話などをしている子どもたち、ヤングケアラーは私たちの団体でも大きな課題になっている。

18歳の優美さんは母親と、父親が違う弟の3人暮らしだった。中学は不登校で定時制高校に入学したが、続かず1年生で中退していた。家族は生活保護を受給していた。お母さんはギャンブル依存で食事は1日に1回。弟の世話は優美さんの仕事だった。自宅にいるとストレスが強くなって、時折家出して、出会い系サイトで知り合った男と付き合って収入を得ていたが、何回か、妊娠していた。その後、家出し、地方で男性と暮らし始め、子どもを産んだという。

5人の若者たちに共通するのは、脆弱な家族の中で育ち、人間として成長し社会に参加するための言葉の獲得など、文化的な生活から無縁な子どもたちが学校や社会から切り離されて生きている姿だ。家族から支えられず(親に子どもを支える力がなかった)、早期に学校から離れた若者は、日本の既存の社会システムでは学び直しの機会もなく、安定した就労の機会も得られず、多くは貧困だけではなく、生涯、孤立の中で苦しむことになる。

彼らに通底する特徴をあげると、①親の失業や低賃金に起因する貧困、②家族の崩壊の原因ともなったDV・ネグレクトを経験 → 社会の一員としての役割を担える生活様式ができない状態、③語彙数の少なさ、④学習意欲の欠如、⑤学力の低さ、⑥学校への拒否感(学校・教師の権力的振る舞いへの拒否感)、⑦旅行、映画や美術鑑賞など少ない社会体験 → ⑧コミュニケーションの拙さから人間関係を結べない、⑨社会(学校や地域)から孤立する傾向(性、携帯などものへの依存傾向)、⑩精神疾患・障がい、⑪虐待・ネグレクト・いじめ、⑫高校中退・孤立――などが、人間が生きるために必要なコミュニティや学校など社会保障制度へのアクセスを妨げる要因(社会的排除)になっている。

5人の若者たちの状況からは、〈貧困→社会的排除〉という1980年代のヨーロッパ社会の貧困と格差の拡大と社会の分断の進行を、日本社会も遅れながら同様に進んでいることがわかる。

「一人の子どもや若者も取り残さない社会を」

さいたまユースサポートネットは、子ども・若者たちの居場所づくりを進めています。是非ご支援をお願いいたします。

「『孤立』が子どもや若者を苦しめる。だから私たちは「居場所」をつくる(下)」は、7月13日午後5時に公開する予定です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください