この1年余、自分たちの行動の効果はどれだけあるのか、検証に基づく議論が必要だ

2021年07月22日

私は、幼稚園につとめた後、一度保育の現場を離れました。数年を経て再び保育士として働くことを決意し、現在は都内の社会福祉法人の保育園に勤務して、今年で3年目になります。保育園勤務中の約2年半の間に、新型コロナ禍の前と今の現場を、自分の目で見てきたわけです。

保育士の仕事は、新型コロナウイルスの感染が広がる前からハードでした。とにかく人手が足りなくて、一人ひとりの子どもたちと、ゆったり余裕を持って接してあげられないことが多く、「これでいいのだろうか」と反省しきりの毎日でした。

幸い一緒に働く保育士たちは誰もが一生懸命で、互いに励ましあって何とか乗り切ってきました。しかし、一生懸命さには良い面だけではなく、悪い面もあります。身体のつらくても周囲に遠慮して言えなかったり、記録を完全なものにしようとして残業せざるを得なかったり、上からの指示が多少理不尽でもなんとかそれを実現しようと黙って聞いていたりする場面を、私は何度も見てきました。

私が就職した保育園は、設立から数年の比較的新しい保育園でした。そのためでしょうか、園の方針や保育士一人ひとりの役割などがまだ明確ではなく、これから作り上げていく段階にありました。そんな時期に、コロナ禍に襲われ、対策に取り組まなければならなくなりました。

保育現場では今、コロナ感染対策が最優先になっています。子どもたちの命を守るために、できる限りのことをしようとするのは当たり前です。しかし、感染拡大から1年以上が経つなか、今の対策が本当に的を射ているのか、改めて考える時期に来ていると、私は感じています。

なぜ、そう感じるのか。昨年以来のコロナ対応を振り返りつつ、考えてみます。

保育園で子どもの成長を見守るには、保護者と連携を取ることは不可欠です。ところが、私の勤務する保育園が昨春のコロナ感染拡大に際してまず行ったのは、連携とは真逆の突然の休園でした。しかも、2カ月後に再開園した後にも、行われるべきはずの保護者会は開かれず、個人面談も行われませんでした。保護者とのコミュニケーションを図れると思っていた恒例行事もなく、唯一顔を合わせることのできる朝の受け入れ時と夕方のお迎え時にも、なるべく会話は避けるように言われました。

連携を取るどころか、担任と保護者が互いのこともよく知らぬまま、約1年半が過ぎてしまいました。

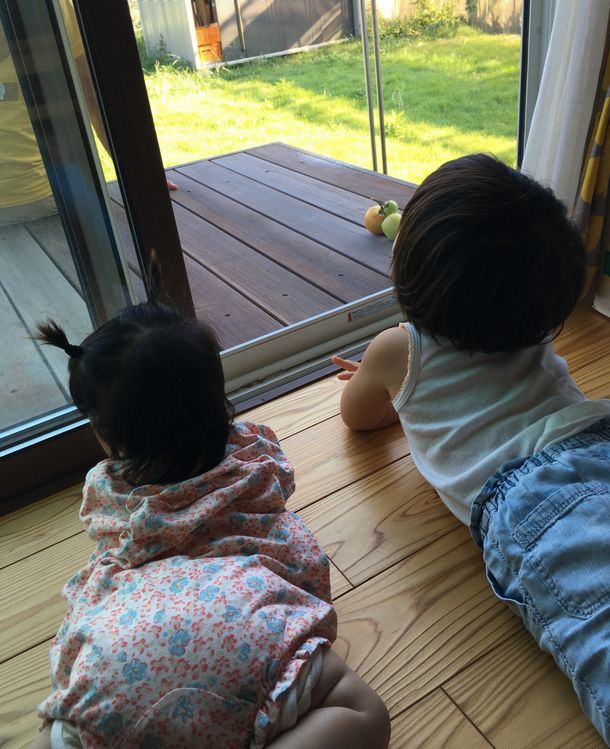

1人ではなく、友だちと集まるから楽しい。温度や、音や、空気を、一緒に味わうから楽しいのだ。

1人ではなく、友だちと集まるから楽しい。温度や、音や、空気を、一緒に味わうから楽しいのだ。

ここでコロナ禍のもとで、保育園はどんな日常を送っているのか。簡単に説明しましょう。

朝は消毒液と消毒用具の準備から始まります。子どもたちが昼寝をしている時間に、午前中に遊んだ玩具を次亜水という消毒液に浸けてジャブジャブ洗い、天日干しをします。雨の場合には天日干しできないので、さらに一つひとつを消毒したうえ、消毒液を子どもが舐めてしまわないように水拭きします。

夕方は、子どもたちが遊んでいる傍らで、部屋の消毒を行います。壁、トイレ、廊下に階段、ドアの取手や電気のスイッチなど、触れられそうなところはすべて、すみずみまで拭きます。午前中に消毒しきれなかった玩具も、忘れずに消毒します。子どもたちが退園してから行うのでは時間が足りません。

つまり、散歩に行き、給食を食べさせ、昼寝をさせ、トイレに行かせ、それこそてんてこ舞いの一日の、隙間という隙間で消毒を行うのです。もう、てんてこ舞いどころではありません。それが重要なのだと、主張する保育士がいることも確かです。ただ、消毒に追いまくられるこうした日常が子どものためになると、私にはどうしても思えないのです。

ある日のことです。給食の時に机ひとつついて子どもは2人までしか座ってはいけないというルールが突然、言い渡されました。園長たち(私の勤務する園は複数の園を運営しています)の緊急会議が行われた際、講師として来られた先生から、そういう指示が出たのだそうです。私なら「そんな可哀そうなこと、子どもたちにさせられるわけがない!」と抗議するところですが、この場に居た園長たちは、この指示をそのまま受け入れたようです。

講師として来られた先生に直接話を聞けないので、当時の主任に説明をお願いしました。すると「一番、感染リスクが高いのは食事中。食べているときの距離が近いと飛沫が飛びやすいし、感染を防ぐのが難しいから」とのことでした。とにかく、「飛沫感染対策」の一点張りです。

飛沫が飛ぶというのは確かでしょう。でも、飛沫が飛ぶのは食事の時だけなのでしょうか。遊んでいる時、子どもたちは近い距離で遊んでいます。飛沫が飛ぶことは防げません。なぜ、食事中だけなのか、どうしても合点がいきませんでした。

この「ルール」で一番被害をこうむるのは、子どもたちです。給食の時間は、子どもたちにとって大切な時間です。皆でわいわい食べることで、美味しいと感じたり、色んな味を知ったりします。食べ方や食具の使い方を身につけたりもします。

しかし、飛沫感染を防ぐために、机に2人しか座ってはいけない「2人まで制度」にしたことで、給食の時間の何が大事なのか分からなくなってきてしまった気がします。今はまるで「餌場」のようだと言ったら、言いすぎでしょうか。

例えば3歳児15人クラスだとします。机は5台。このヘンテコルールに従うと一度に食べられるのは10人。残る5人は?誰かが食べ終わるのを待っています

例えば3歳児15人クラスだとします。机は5台。このヘンテコルールに従うと一度に食べられるのは10人。残る5人は?誰かが食べ終わるのを待っていますとりわけ私が問題だと思うのは、こうした重要なルールが「突然」出来たことです。

飛沫が気になるのであれば、アクリル板などを立てて防ぐとか、大きな机を購入するとか、他にも方法はあります。提案をしてみたものの、主任は「緊急事態だから、2人以上一緒に座らせないようにしよう。これならアクリル板などの準備の必要がないし、手っ取り早く対策ができる」とにべもありませんでした。

当時の主任の立場としては、とにかく感染を防ぐということが、最優先だったのかもしれません。私たち保育士の負担をかけまい、と思ったのかもしれません。しかし、緊急事態だからこそ、むしろ迅速に保育士全員で話し合いをする必要があったのではないでしょうか。もしかしたら、上からの指示に忠実に従うことが大事だったのかもしれない、と疑いの目を向けたくもなります。

給食の「2人まで制度」だけではありません。先に述べた日々の消毒についても、これを徹底する必要があるのなら、そうした業者を雇うことを検討するという方法もあると思います。代替策はいくつも思いつきますが、提案したところで、主任や園長に受け止めてもらえず、具体的な対策に繋がっていきません。当然です。じっくり話し合う場所も時間もないからです。

私たち現場の保育士は自分のクラスの子どもたちにつきっきりのため、話し合いをしたくとも、なかなか時間が取れません。何とか話し合う時間を作ってほしいと頼んで、コロナ対策について、ようやく話し合えたのは給食に関する「ヘンテコルール」が出来てから数カ月後のことでした。

突然の保育園休園に、自宅待機の日々が続いた。

突然の保育園休園に、自宅待機の日々が続いた。もう一つの問題は、「対策をしている感」で満足しているように見えることです。分かりやすい給食に的を絞って、議論抜きでルールを手っ取り早く作ることで満足している。感染対策として、飲食店の営業時間短縮と酒の提供禁止を繰り返す政府の姿勢とも共通する問題を感じます。本当に必要とされていることを考えないですむ、場当たり的な対策だとさえ思えます。

私は、そんな対策よりも、園長の立場から保護者に向けて、「できる限りの感染対策は行うが、リスクがあることを理解していただきたい」と発言することの方が、現実的であり、誠意があると思います。保育園に限らず「コロナゼロ」を掲げているところは少なくないですが、コロナ感染を完全に防ぐなんてことが私たち保育士には出来ないのですから。

そもそも、どんな時に感染に繋がりやすいのか、いま行っている消毒等がどの程度役に立っているのか、どれほど検証されているのでしょうか。

確かにコロナ禍が始まった1年以上前は、誰も何も分からなかったので、ヘンテコな対策がとられても仕方がない部分はありました。しかし、それから時間が経って、データや知識の蓄積ができていてもおかしくないのに、同じような対策が繰り返されていることは疑問です。1年以上経っているのに何故、状況が変わらないのでしょうか。

現場だけで判断をするのには限界があります。一刻も早く検証していただきたいと願います。だいたい、私たちがとってきた行動が、どれくらいの効果があるのかも知らされていません。この1年余、濃い霧の中をずっと手探りで歩いているような気分です。

子どもは、くっつきあって遊ぶのが楽しいものだ。

子どもは、くっつきあって遊ぶのが楽しいものだ。先述の「2人まで制度」で現場は大混乱です。

考えてもみてください。子どもたちは同じ部屋の中で、友だちが食べているのを待っていなければならないのです。誰が先に食べるのかを決めるのに毎日大騒ぎ。じゃんけんにしたり、話し合ったり、くじ引きをするクラスもありました。待っている子たちのため、パズルと絵本を準備するなど工夫を凝らしました。しかし、中には「先に食べたかった」と泣いてしまう子も当然います。

ある日、待っている子のことを思って、早く食べ終わるために、おかわりを我慢する子がいました。この時、私は意を決して3人でも4人でも座らせて食べてよいことにしました。主任に何か言われても抗議するつもりでした。

もし、いまだにこの「2人まで制度」をしている保育園があるのなら、ただちにやめてほしいと心から願います。子どもたちにとって給食の時間は苦痛になっています。保育園で飛沫を完全に防ぐのは不可能という現実のもと、子どもたちの苦しさを減らすよう、コロナ対策の改善を求めていくことが、現場で日々子どもたちと接する保育士のつとめであると思います。

保育園自粛中、近隣の公園くらいにしか行けない子どもたちもいる。保護者の立場を考えても、突然の休園が果たして最優先できる対策だったかどうか、悩まれる。

保育園自粛中、近隣の公園くらいにしか行けない子どもたちもいる。保護者の立場を考えても、突然の休園が果たして最優先できる対策だったかどうか、悩まれる。「2人まで制度」に限らず、保育現場には問題が山積みです。「子どもたちのためであり、感染防止のためだから仕方ない」と言われてしまうと、確かにそうなのかもしれません。でもそれは、もしかしたら本当の問題から目を逸らしているのではないか。そんな気がしてなりません。

感染防止のためなら、子どもたちがつらくて泣いてしまう給食の時間で良いのでしょうか。感染防止のためなら、話し合いは必要ないのでしょうか。感染防止のためなら、遊びたい玩具があっても時間が無いからさっさと片づけて消毒してよいのでしょうか……。

数々の悩みを抱えていながらも、現場で働く保育士は、なかなか発信する場がありません。ただ、このままでいいはずはない。コロナ禍の現場の実態を一番知っている現場が声をあげなくて、誰が問題を指摘するのか――。今まで溜まっていた澱を吐き出すような気持ちでいま、こうして寄稿しています。

どうしたら、コロナのもとでよりよい保育ができるのでしょうか。私のような保育士にできることは何なのでしょうか。自分でも必死で考えますが、専門家の方々にも、どうかそのために知恵を貸してほしい。私たちが、「感染防止のため」という一面的な視点に流されず、子どもたちの気持ちに寄り添える保育士でいられるように、思考停止をしてはいけないと思うのです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください