取材先からの独立と透明性を欠き、利益相反を犯す日本のメディア

2021年07月23日

「どこが問題なのですか!」

東京五輪組織委員会の森喜朗前会長が突然、いきり立った。今からもう7年も前の2014年のことだ。組織委が内部に「メディア委員会」を設置した記者会見の席で、米五輪専門メディアAround The Rings(ATR)の記者として、筆者が「この委員会がオリンピックを取材するジャーナリストの独立性を失わせてしまう危険性があるのではないか」と質問した。

森前会長が不快感をあらわにすると、武藤敏郎事務総長が「メディアの方々から広く意見を頂戴する場です」と、その場を取り繕った。ATRがこの顛末を報じるとこれ以降、組織委から記者会見の案内は途絶え、事実上の出入り禁止処分となった。一方、「ニュース価値」が低かったのか、この委員会の存在を報じる国内の報道機関はほとんど無かった。

組織委の森喜朗・前会長

組織委の森喜朗・前会長また、2016 年のリオデジャネイロ大会の期間中、組織委が現地で開いた記者会見でのことだ。ATRの橋本大周記者が、森前会長の腹心の遠藤利明前五輪担当大臣や舛添要一都知事が五輪運営の首脳陣から退く影響を質したところ、森会長は「だんだん愚問になってきている」と怒りをあらわにして、その場で会見を打ち切った。その後、会見場の一角で、組織委広報担当の小野日子(現・内閣広報官)氏が「(ATR 記者に)最後当てなければよかった」と漏らすと、読売新聞社の「IOC記者」、結城和香子記者が首肯していた。この記者は組織委のメディア委員会の委員を兼務する。森氏の著書『遺書』によると、このメディア委員会は朝日新聞社の五輪担当記者の発案で発足した。

組織委は巨額の血税が注がれるスポーツ界の公権力であることはいうまでもない。その公権力を独立した立場から監視し、市民社会に警笛を鳴らすのが、「公器」としての報道機関の役割だ。ゆえに、報道機関のジャーナリストが「ウォッチ・ドッグ」と言われるゆえんだ。ただ、以上で記した五輪組織委との関係を見ていると、国内報道機関の五輪担当の記者は「ウォッチ・ドッグ」どころか、「権力の番犬」にしか見えない。筆者はオリンピックという利権がらみのビジネスは、国際オリンピック委員会(IOC)、開催都市・国家(招致委員会と組織委員会)、そしてメディアの共謀だと、この朝日新聞の「論座」で綴ってきた。今回はその最終回としてメディアに焦点を当てて、この問題を論じていく。

国内報道機関の権力監視機能に対する諸外国から評価は著しく低い。世界的ジャーナリスト集団である国境なき記者団は「文化的な伝統とビジネス上の利害関係から、日本の報道機関が民主主義のウォッチ・ドッグとしての役割を完全に果たすのは難しい」と評価した。この団体による2020年の「世界報道の自由ランキング」では日本は179国・地域中の66位と、先進国中では最低評価だった。

この原因に、「編集権の独立」という概念が必ずしも取材源からの第三者性を意味するものではないことにある。

米国内でジャーナリズムの倫理を示した著書としてコバッチ&ローゼンスティールの『ジャーナリズムの原則』が代表的だ。ここでは「ジャーナリズムに従事する者はその取材対象からの独立を維持しなければならない」「ジャーナリズムは独立した権力監視役として機能すべきである」と記されている。また、取材先に対して第三者としての立場で報道することは「ニュースを正確に伝えるだけでなく、説得力を持って伝えるうえでの前提条件」であるとした。さらにジャーナリズムの独立は記者の市民社会への誠実性と関連付けられ、これには情報開示と説明責任からなる透明性が伴う。一方で、ジャーナリズムの独立はジャーナリズムの公平性や中立性を意味しない。

米国最古で最大の職業ジャーナリスト団体であるSPJの倫理規定でも「ジャーナリストの独立した行動」の章で「ジャーナリストはその独立性を危険にさらすような活動や関与を一切行わない」と定め、「実際の、あるいは事実上の利益相反を回避する。避けられない利益相反は開示する」と定められている。

米高級紙のニューヨーク・タイムズがホームページで公開する自社のジャーナリストに向けた倫理規定では、情報源との関係について「記者は情報源と個人的関係が事実上あるいは外見上、偏好していることに留意する必要がある。偏好のないプロフェッショナルとしての独立性を保つことが不可欠である」と定めた。

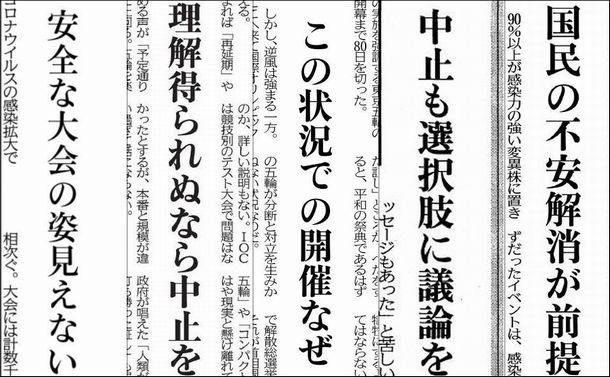

東京五輪開催に疑義や中止を唱える地方紙各紙の社説の見出し

東京五輪開催に疑義や中止を唱える地方紙各紙の社説の見出しまた、記者の政治的な関与に関して、「記者や本紙の職業的中立性に疑義を持たれる行動をしてはならない」「記者は公職に就いてはならない。記者に期待される職業的な第三者性を明らかに侵害する。本紙に記者個人の政治的見解が反映される懸念があり、読者からは偏向報道との疑義をかけられる」と定めた。

さらに同紙は報道部門と広告部門とが、長期間に渡り継続的かつ厳密に分離されてきたとしたうえで、「記者は広告に関わることを意識的に回避することで、第三者性と客観性を維持する必要がある」と編集権の独立と記者の経済的な第三者性を担保することを求めた。また助言行為に関して「スポーツ・イベントに貢献したりすることはできない」とした。

これらからジャーナリズムの権力監視機能を発揮するためには情報源に対して利害関係を断ち切った記者の第三者性は必要不可欠であり、市民社会に奉仕するうえでの記者自身の透明性が前提となっていることがわかる。またこれらの倫理規定は「自由」に付随する「責任」、「権利」に付随する「義務」が伴っている点に特徴がある。つまり、報道の自由や編集権という「自由と権利」に対して、説明責任と情報開示という「責任と義務」が伴うのである。

一方、国内のジャーナリズムの独立に関しては日本新聞協会の新聞倫理綱領の「独立と寛容」の項がそれに当たる。ここでは「新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない」と定めている。この綱領からは独立の内容が情報源からの第三者性を意味するかは判然としない。また市民社会に対する透明性については不明な点が多い。

国内の編集権の概念はいつ、どのようにして生まれたのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください