東京五輪のテレビ中継を振り返って

2021年08月19日

五輪期間中、あまり馴染みがなかった「サブチャンネル」を使ってテレビ観戦したという人は少なくないはずだ。NHKで五輪競技を見ていたら突然、画面にテレビリモコンの絵が映し出され、「これからサブチャンネルへの切り替え方法をご案内します。テレビのリモコンのご準備はお済みでしょうか」などと機械的な音声が流れたことで印象に残っていると思う。

サブチャンネルは21世紀に入って全国的に進められたテレビ放送のデジタル化で可能になったものだ。デジタル放送では1つのチャンネルで最大3つの異なる番組を放送できる。電波の帯域を分割する仕組みで、分割した場合には元々のチャンネルをメインチャンネル、残りをサブチャンネルと呼ぶ。

地上波やBSのハイビジョン放送の帯域を分割してサブチャンネルを活かす「マルチ編成」の放送を行うと、画素数が減って大きな画面で見ると画質はかなり悪い映像になってしまう。それでも競技を「生放送」で見たいという視聴者が視聴できる利点があるため、NHKは五輪期間中にいろいろな競技で「マルチ編成」を実施し、視聴を可能にした。

サブチャンネルは、大画面で番組を見ている人からは「鑑賞に耐えられない」などと手厳しい評価や苦情がつきものではあるものの、自分が興味をもっている競技の生放送を終わりまで見続けたいという人にとってニーズを満たすものなので、今回、そのメリットを享受した人もいるはずだ。

東京五輪閉会式の最後に花火が打ち上げられ、電光掲示板に「ARIGATO」の文字が表示された=2021年8月8日、国立競技場

東京五輪閉会式の最後に花火が打ち上げられ、電光掲示板に「ARIGATO」の文字が表示された=2021年8月8日、国立競技場一方、民間放送は今回の五輪でサブチャンネルの放送をしなかった。公共放送とは違って営利目的で経営する民放では、サブチャンネルはスポンサーなどの調整が難しく、積極的な活用をしにくいというのが一般的な民放の姿勢だ。

放送倫理・番組向上機構(BPO)のホームページには、「NHKはスポーツ中継でサブチャンネルを開くのに民放はなぜしないのか」という中高生モニターからの質問に対して答えている在京の民放局のコメントが載っている。

民放A局「サブチャンネルを開けばメインチャンネルの視聴者が一部そちらへ流れることになります。NHKと違って民放はCMで成り立っているので、予定の番組を提供していただいているスポンサーへの配慮も当然必要になります」

民放B局「サブチャンネルの活用は、デジタル放送の特徴を生かした新しいサービスとして注目しています。しかしながら、2チャンネルに分割して放送した場合には、画質が低下するなど、解決しなければならない技術的な課題もあり、現在は実施していません」(青少年委員会 議事概要 第198回)

こうした背景もあり、五輪中継ではNHKだけがサブチャンネルを積極的に活用してそれぞれの競技の中継を最後まで放送した。

さて、このサブチャンネルについて、筆者は今回の五輪期間中、NHKも民放も、もっと別の形で活用すべきだったのではないかと考えている。それは「ニュース報道」のためにサブチャンネル放送を活用する形だ。

というのは五輪期間中に「ニュース報道」がどの局もかなり手薄になってしまったからだ。

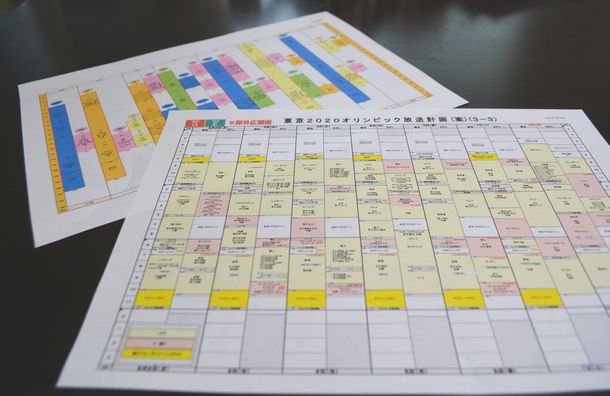

五輪期間中のNHK(手前)と民放の放送計画(地上波)の一部。色つきの部分が五輪の競技中継や関連番組

五輪期間中のNHK(手前)と民放の放送計画(地上波)の一部。色つきの部分が五輪の競技中継や関連番組筆者が番組表や全録機で調べてみたところ、今回の東京五輪ではセレモニーや競技等を長時間にわたって生中継する放送が相次いだため、各テレビ局の通常のニュース番組がかなり制約を受けていた事実が判明した。

五輪期間中の五輪以外の重要なニュースといえば、真っ先に来るのが新型コロナウイルスの感染状況だ。これがなかなか改善せず、各地に緊急事態宣言が発出されて、国民の間に反対論が根強いままでの開催になった東京五輪。その後も感染者や重症者が増加の一途をたどり、連日のように「過去最多」の数が更新された。

専門家が「感染爆発」と表現する状態になりつつあったなか、各テレビ局は五輪中継のために逆にニュース報道の枠を減らしていたのだ。

五輪期間中のニュース番組を筆者が確認したところ、夜のニュース番組には顕著な影響が出ていた。民放ではテレビ朝日の看板ニュース番組「報道ステーション」は2日間、放送されなかった(7/27、8/6)。TBSの「NEWS23」も7/28、7/30の2日間、放送がなかった。テレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」も7/29、8/4の2日間。日本テレビの「news zero」も7/22、7/27、8/5の3日間、放送されていない。フジテレビの「FNN Live News α」は7/23、7/26、8/4、8/3の4日間、放送されなかった。

一方、NHKの看板ニュース番組「ニュースウオッチ9」は五輪中継のために番組が放送されなかったのは1日だけ(7/23)にとどまった。

これらの番組はいずれも「キャスターニュース」「ワイドニュース」などと呼ばれ、レギュラーのニュースキャスター(ほとんどはアナウンサーや記者出身者)やコメンテーターなども出演していて、個々のニュースの解説や重要ポイントなどをコメントするスタイルだ。日々起きているニュースをアナウンサーが情報として断片的に読み上げて終わる「ストレートニュース」とは違って、何が肝心なのかなどについてキャスターたちが自分の言葉で補強する。それだけに報道する側のメッセージが伝わりやすい。

放送されなかった回数は民放の方が多いが、他方で五輪中継のために元々のニュース番組が放送されなかった時間で比べてみると、NHKと民放が逆転していることがわかる。

「ニュースウオッチ9」は平日は21時から通常1時間の番組枠だが、15分だけの短縮放送(7/26、7/29、8/2、8/3)、20分だけの短縮放送(8/4、8/5)、さらに30分の短縮放送(7/22、7/27、7/28、7/30、8/6)もあって、放送時間だけを単純集計すると平時と比べて7 時間50分の番組放送が五輪中継のために「消えていた」という計算になる。

表にまとめると以下のようになる。 民放の夜ニュースの日々の放送時間は公式ホームページなどで開始時刻は明記されている一方、終了時刻は必ずしも厳密に示していない例があるが、なるべく公式ホームページなどの数字を使った。

ニュースの公共性や五輪中継との棲み分けを意識しているのか、NHK「ニュースウオッチ9」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください