生活保護を「後回し」にする政府。「みんなの権利」といえる社会へ道筋を

2021年08月22日

「昨日の謝罪を撤回いたします【改めて謝罪】」と題した動画を8月14日に配信したDaiGo氏。スーツ姿で差別発言について謝罪し、何度も頭を下げた=YouTubeの公式チャンネルから

「昨日の謝罪を撤回いたします【改めて謝罪】」と題した動画を8月14日に配信したDaiGo氏。スーツ姿で差別発言について謝罪し、何度も頭を下げた=YouTubeの公式チャンネルから私が代表を務める一般社団法人つくろい東京ファンドは、他の生活困窮者支援団体とともに14日、「メンタリストDaiGo氏のYouTubeにおけるヘイト発言を受けた緊急声明」を発表した。

この声明の趣旨と背景については、朝日新聞デジタルに私のロングインタビュー「『生活困窮者を間接的に死へ…』 差別発言に感じた恐怖」が声明の全文とともに掲載されているので、ぜひそちらをご覧いただきたい。

インタビューでも述べているように、私たちがDaiGo氏の発言に危機感を抱いたのは、彼のYouTubeチャンネルの登録者数が約250万人にのぼっており、特に若い世代に大きな影響力を持っているからだ。

私たちは昨年春、コロナ禍の影響で生活に困窮している人たちからのSOSを受け止めるメール相談の窓口を開設し、複数の団体で連携をしながら駆けつけ型の緊急支援に取り組んできた。

メール相談の窓口にSOSを送ってくる相談者の中には10~20代の若者も多く含まれているが、その若者たちにどのようなルートで相談窓口を知ったのかをたずねると、「YouTubeやTwitterで調べて、たどり着いた」という答えが非常に多いことに私たちは気づいていた。

一番多いのは、駆けつけ支援の中心人物である瀬戸大作さん(反貧困ネットワーク事務局長)がニュース番組に出演した際の動画をYouTubeで見て、「ここなら信頼できそう」ということで連絡をしてきた、というパターンだ。

子どもの頃からネットに親しんできた若い世代は、そもそも新聞やテレビを見ないという人が少なくない。また、生活に困窮して、ネットカフェ等に暮らしている若者は、新聞やテレビにアクセスすることすらできない状態に置かれている。

新聞やテレビの代替となる情報収集ツールとして機能しているのが、YouTubeやSNSである。そのYouTubeで、若者に影響力を持つ人物が差別扇動をすることの悪影響は計り知れない。

私が最も怖れたのは、路上生活者への暴力行為が誘発されるのではないか、ということと同時に、現在、生活に困窮している若者や将来、困窮する可能性のある若者の間で生活保護への忌避感がさらに強まるのではないか、ということである。

食料配布や相談会を無償で行う「ゴールデンウィーク大人食堂」でスタッフから食料を受け取る人たち。コロナ禍で生活困窮者が増え厳しさも増す一方で、生活保護制度への忌避意識は根強い問題だ=2021年5月5日、東京都千代田区

食料配布や相談会を無償で行う「ゴールデンウィーク大人食堂」でスタッフから食料を受け取る人たち。コロナ禍で生活困窮者が増え厳しさも増す一方で、生活保護制度への忌避意識は根強い問題だ=2021年5月5日、東京都千代田区生活保護への忌避感については、コロナ禍での支援活動で何度も苦い思いを体験してきた。緊急支援の現場では、所持金が数十円、数百円しかない方、何日もほとんど食事が摂れていない方、すぐに医療にかかる必要のある方など、困窮度の高い相談者に出会う機会が多い。そうした方々の生活再建のため、私たちは生活保護の申請を勧めるのだが、「生活保護だけは勘弁してほしい」と拒絶される方があまりに多いのだ。

緊急支援では、その方のいる場所に駆けつけた支援団体が1~3泊分の宿泊費・生活費を現金で給付して、とりあえず、体を休めてもらった上で、詳しい状況を聞き取って相談をおこない、生活保護の申請に同行。その後、ご本人名義のアパートを確保できるまで継続的に支援するという流れが一般的になっている。

しかし、生活保護利用への忌避感を背景に「すぐに住み込みの仕事を見つけるので、当面の宿泊費・生活費だけ出してほしい」と相談者から要望されることも少なくない。そうした場合、ご本人の意思を尊重して、「1回のみ」という約束で現金を支給するが、コロナ禍で雇用が不安定になっているため、数か月後に同じ方からまたSOSが入るということを何度も経験してきた。

生活保護利用者の男性。「家族に迷惑をかけたくない。自分の困窮ぶりを知られるのもつらい」と、扶養照会などがプレッシャーになったという思いを語った=2021年3月

生活保護利用者の男性。「家族に迷惑をかけたくない。自分の困窮ぶりを知られるのもつらい」と、扶養照会などがプレッシャーになったという思いを語った=2021年3月忌避感の背景には、扶養照会などの制度的ハードルや、過去に相談に行った時の役所の対応が悪かった等の問題もあるが、多くの人が語るのは生活保護制度に関する「イメージ」の悪さだ。

つくろい東京ファンドが生活保護利用への忌避感の要因を調べるため、年末年始に実施したアンケート調査でも、生活保護を利用したくない理由として以下のような声が寄せられていた。

・申し訳ない。本当に困った時に頼む。

・若いからうけるべきではないと自分の中で。

・今まで困ったことがないので受けようと思ったことはなかった。そうなったら終わりと思っていた。

・周りの人に知られたらどうしようと思う。

・よほどのことがない限り受けたくない。

・イメージが悪い。

・生活保護を受ければ、施しを受けている、おちぶれていると言われてしまう。

・相談に行くハードルが高い。「生活保護」名前を変えて欲しい。

生活保護に関する広報の強化やオンライン申請の導入を求めて、厚生労働省へ申し入れた(右は筆者)=2020年12月

生活保護に関する広報の強化やオンライン申請の導入を求めて、厚生労働省へ申し入れた(右は筆者)=2020年12月意外なことに、同じ危機感を共有していた(であろう)人が公的機関の中にもいた。厚生労働省社会・援護局保護課の担当者だ。

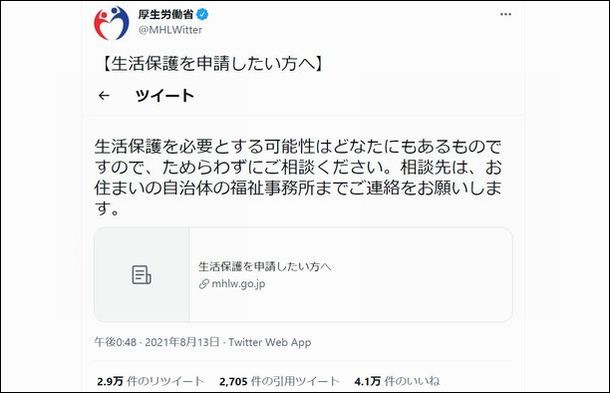

厚生労働省の公式Twitterアカウントは、DaiGo氏の差別発言が大きな社会問題になっている最中の13日昼に下記の発信をおこなった(ツイートのリンクはこちら)。

【生活保護を申請したい方へ】

「生活保護の申請は国民の権利です。」

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。相談先は、お住まいの自治体の福祉事務所までご連絡をお願いします。

厚生労働省が公式Twitterアカウントで8月13日に発信したツイート

厚生労働省が公式Twitterアカウントで8月13日に発信したツイート保護課の担当者は、複数のマスメディアの取材に対して、このツイートがDaiGo氏への直接的な反論ではないとしつつも、差別発言をめぐる議論や報道が盛り上がっている状況を踏まえ、あえてこのタイミングで発信したことを認めている。DaiGo氏への批判ではないにしても、差別発言による悪影響を打ち消す効果を狙ったのは間違いないだろう。

厚生労働省は昨年12月にも同じ内容のツイートを発信しているが、この時も年末年始の長期の休みの時期に生活に困窮する人が増えることを見越した発信であった。

時機を捉えて、効果的な発信をおこなう保護課の担当者には、「グッジョブ!」という言葉をかけてあげたい。

だが、残念なのは、生活保護制度の積極的な広報が必要であるという認識が保護課の担当者レベルではあっても、厚生労働省全体、政府全体には広がっていないように見えることだ。

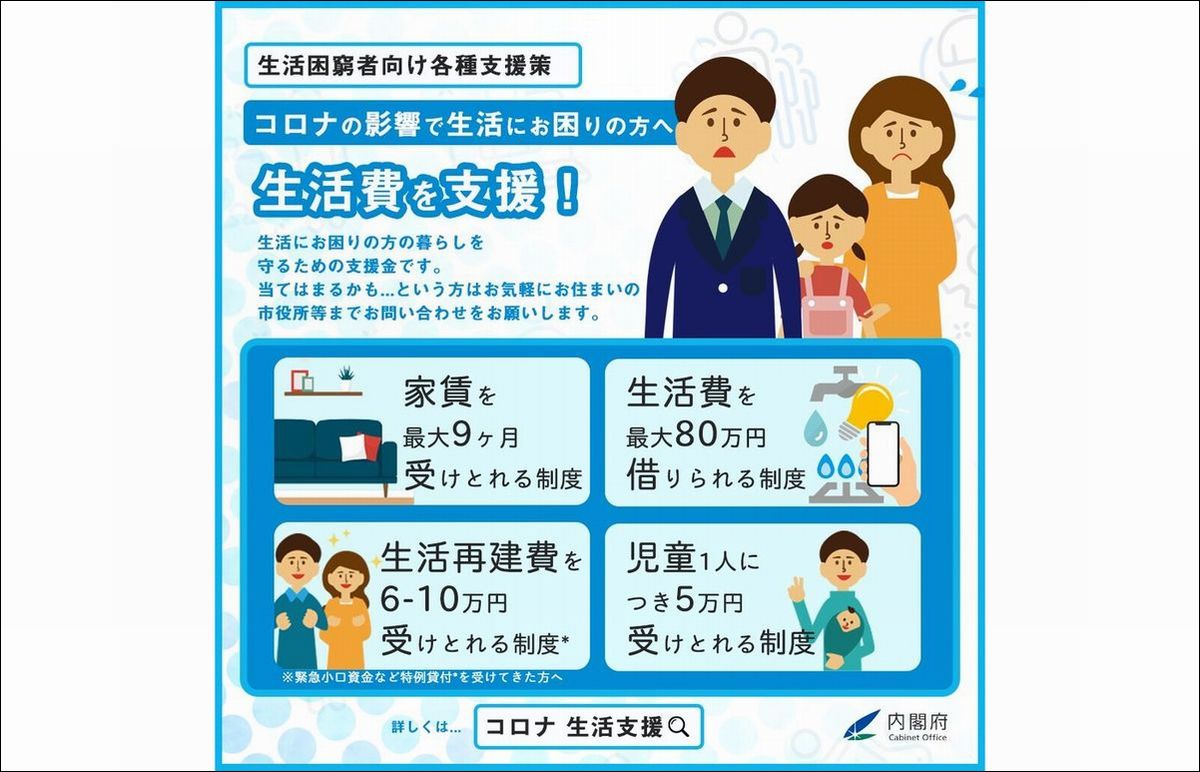

最近、内閣府のTwitterアカウントやFacebookページは、下記の画像を使った発信に力を入れている。広告として表示されることもあるので、広告費も使っているようだ。

内閣府が「生活困窮者向け各種支援策」の発信に使っている画像

内閣府が「生活困窮者向け各種支援策」の発信に使っている画像

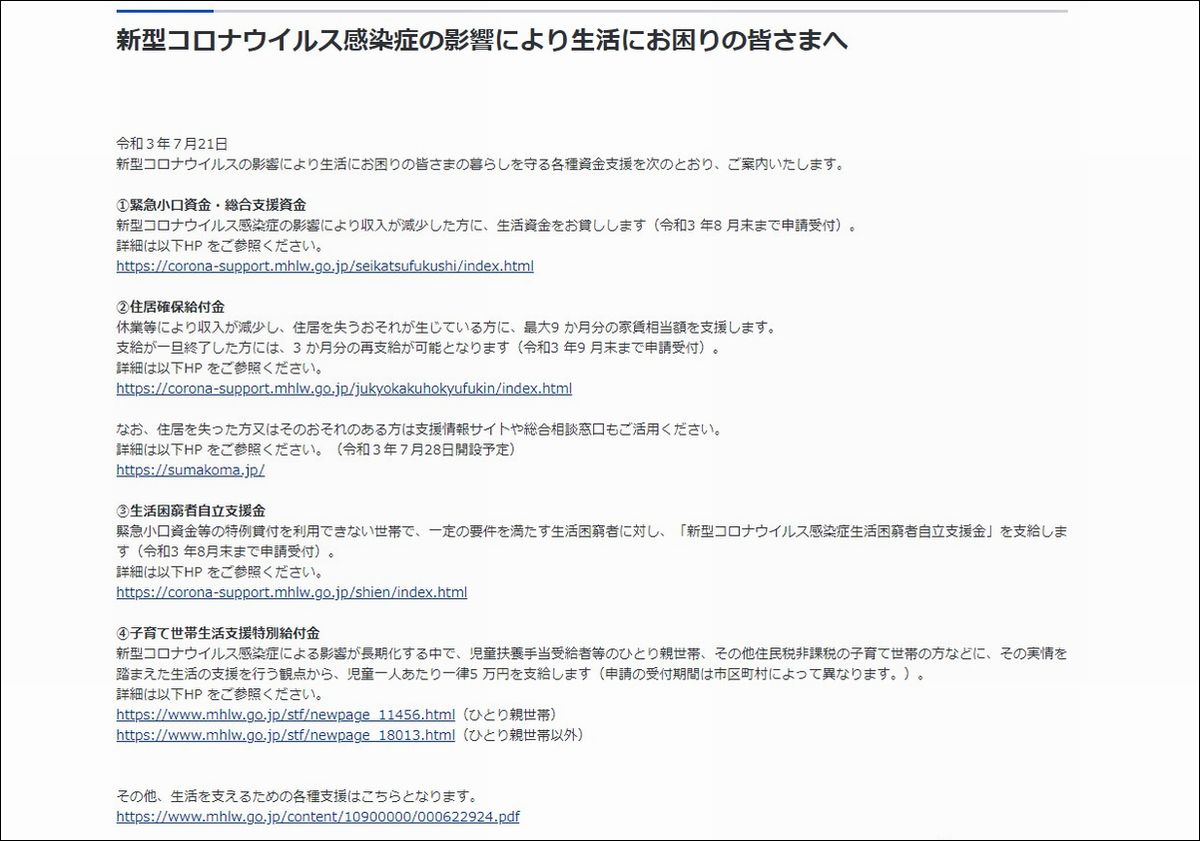

内閣府の発信から「支援の詳細」として誘導される厚生労働省のページ。「新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの皆さまへ」と題して4項目の支援メニューを記している

内閣府の発信から「支援の詳細」として誘導される厚生労働省のページ。「新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの皆さまへ」と題して4項目の支援メニューを記している生活保護制度に関する情報は、一番下にある「その他、生活を支えるための各種支援はこちらとなります。」のPDFをクリックして開かないと出てこない。PDFは全部で37ページあるが、生活保護制度が紹介されているのは、その18ページ目だ。

参院予算委で立憲民主党の石橋通宏氏の質問に答弁する菅義偉首相=2021年1月27日

参院予算委で立憲民主党の石橋通宏氏の質問に答弁する菅義偉首相=2021年1月27日しかし、実際の政府における生活保護の扱いは、このページの記載に象徴されるように他の支援策に比べて、後回しになっていると言わざるをえない。厚生労働省の中でも、保護課だけが孤軍奮闘しているような印象すらある。

生活保護制度に関するマイナスイメージを払拭するため、政府は全体として積極的な広報に打って出るべきである。

特に、これからの時期、社会福祉協議会の貸付が限度額(200万円)に達し、支援が終了する人が続出することが見込まれている。政府は慌てて、貸付が終了した人などを対象に「生活困窮者自立支援金」制度を創設したが、月々の給付額はわずか(単身世帯の場合、6万円)であり、支給期間も3ヶ月間に限定されている。

各地の社会福祉協議会の相談員からは「貸付が終了した人を生活保護につなぎたいが、拒否される人が多いので困っている」という声が出ている。

私はコロナ禍での貧困対策が貸付中心であったことを批判してきたが、貸付が終わろうとしている今、政府が最優先で行なわなければならない貧困対策は、生活保護制度の広報を強化し、生活困窮者を積極的に制度に誘導することであると考える。

そんな中、8月13日に発信された厚生労働省のツイートを私は高く評価しているが、その文面には2つの限界があるとも感じている。

一つは、「ためらわずにご相談ください。」と、「相談」という言葉を使っていることである。これは、「ためらわずに申請をしてください。」とすべきではないだろうか。

残念ながら、コロナ禍においても一部の福祉事務所では「水際作戦」(相談に来た人を窓口で追い返すこと)が行われている。

多くの場合、「水際作戦」は「相談」の名のもとに行われている。窓口に来た人の生活状況を根掘り葉掘り聞いた上で、「では、がんばって仕事を探してください」と、申請はさせずにソフトに追い返す方法だ。この場合、役所の面談記録には「相談のみで終了」と記載されることになる。

(「水際作戦」については、論座3月24日付の拙稿「横浜市の『水際作戦』を告発~生活保護の精神をないがしろにする自治体の現実」をご参照ください)

今年2月、横浜市神奈川区の福祉事務所の職員が、住まいを失い相談に来た人に生活保護の申請をさせない「水際作戦」を行った。対応について謝罪する市健康福祉局や神奈川区役所の担当者=2021年3月9日、同市役所

今年2月、横浜市神奈川区の福祉事務所の職員が、住まいを失い相談に来た人に生活保護の申請をさせない「水際作戦」を行った。対応について謝罪する市健康福祉局や神奈川区役所の担当者=2021年3月9日、同市役所こうした「相談」という名の追い返しを防ぐため、私たち支援者は「生活保護の申請書をあらかじめ作成して持って行き、窓口で提出する」ことをお勧めしている。また、最初に窓口で職員から「今日はご相談ですか?」と聞かれた場合、「いえ。生活保護の申請に来ました」と答えると良いですよ、というアドバイスもしている。

ご本人が書面と口頭で「申請」の意思を明確に示した場合、さすがに役所も無下に拒否できないからだ。

厚生労働省の保護課は各福祉事務所に対して、職員が相談者に生活保護の申請の意思があるかどうかを確認し、申請の意思が示されたら申請を受け付けるよう、再三、通知しているが、それは「相談」名目の追い返しが横行している事実を把握しているからだろう。

本気で制度の利用を促したいのであれば、「ご相談ください」を「申請してください」と変えるべきであろう。

永住権を持つ外国人について「生活保護法の対象ではなく受給権もない」とする判断を示した最高裁の判決言い渡し後、会見する原告代理人の瀬戸久夫弁護士ら。「原告は日本で生まれ育ち税金も納めてきた。法律の形式論だけで退け司法の使命を放棄した判決だ」と批判した=2014年7月18日、東京都千代田区

永住権を持つ外国人について「生活保護法の対象ではなく受給権もない」とする判断を示した最高裁の判決言い渡し後、会見する原告代理人の瀬戸久夫弁護士ら。「原告は日本で生まれ育ち税金も納めてきた。法律の形式論だけで退け司法の使命を放棄した判決だ」と批判した=2014年7月18日、東京都千代田区コロナ禍での支援活動では外国籍の住民の相談も多い。外国人の貧困の現状については、論座6月25日付の拙稿「外国人を医療や福祉から排除する日本の公的制度~コロナ禍で困窮に拍車」をご参照ください。

永住者や定住者など、一定の在留資格を持つ外国人が困窮した場合、各自治体は生活保護の適用をおこなっているが、これは生活保護法に基づく保護ではなく、法の「準用」措置とされている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください