一過性の配信に陥らず、充実したストックと優れた記事を前面に出す編集を

2021年08月31日

まだ世の中にじゅうぶん知られているとは言えないが、デジタル新聞(新聞のデジタル版・電子版)の発展・充実ぶりがめざましい。デジタルによって、量的、時間的、機能的制約が小さくなったのが大きい。

今回の企画(上下2回)は、変貌著しいメディア界にあって、デジタル新聞が社会でよりよく活用されることを願って執筆した。メディア研究者として、読者にはデジタル新聞の最新の“歩き方”を紹介し、新聞の作り手には読者とのつながり深めて一層受け入れられるような制作・発信方法を提案したい。

まず、(上)の本稿では、デジタル新聞の最新の注目点を概観する。思うに、今のデジタル新聞は、じっくり読む(見る、聴く)メディアというより、ニュースが流れている速報メディアのイメージに片寄っている印象だ。せっかく充実しているストックをもっと今に活かす編集の工夫を期待したい。

以下で主として念頭に置くのは、紙をとってなくてもデジタルだけを有料購読できるメディア、「朝日新聞デジタル(朝デジ)」を中心に、「毎日新聞デジタル(毎デジ)」と「日経電子版」である。

毎日新聞デジタルのトップページの一部分

毎日新聞デジタルのトップページの一部分

日経電子版のトップページの一部分

日経電子版のトップページの一部分

朝日新聞デジタルのトップページの一部分

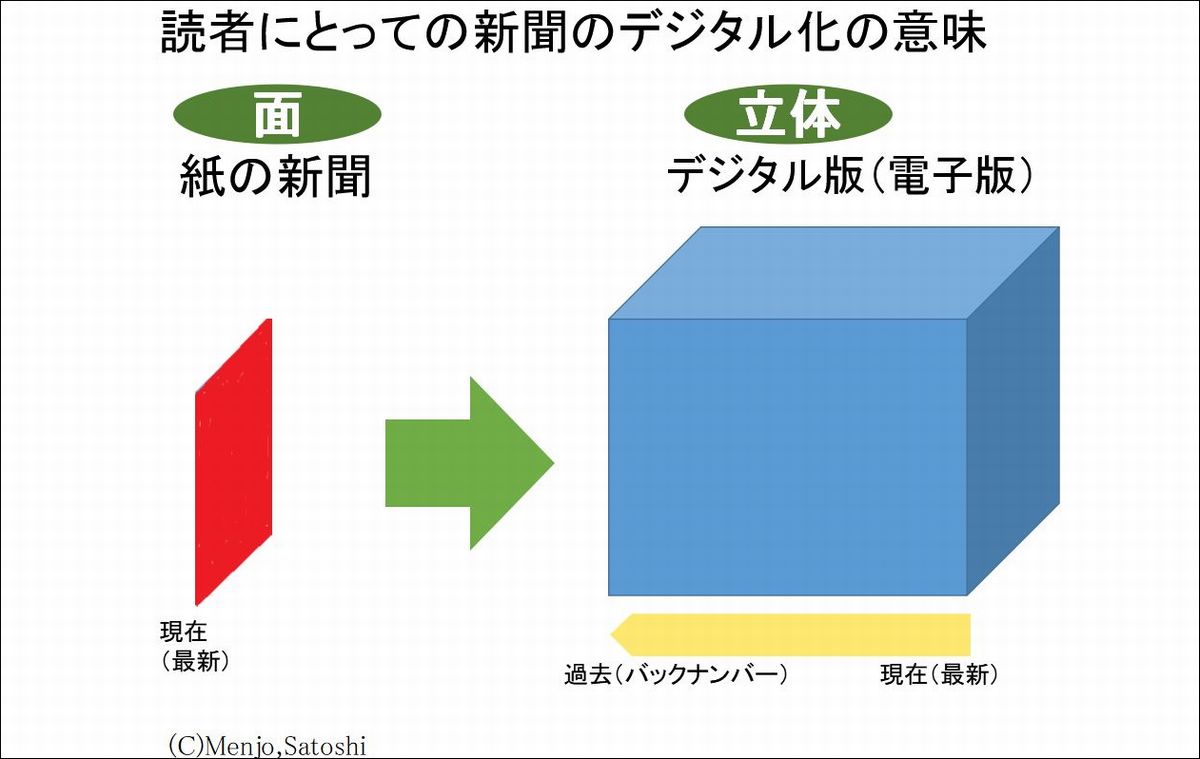

朝日新聞デジタルのトップページの一部分さて、デジタル新聞を従来からの紙の新聞と対比して抽象的に言うと、「平面」だったのが「立体」になったと言える。紙の新聞が一日で古新聞と化す平面だとすると、デジタル新聞(デジタル版、電子版)は立体であり、量的、時間的、機能的な制約がきわめて小さくなった。

量的、時間的、機能的な制約の少ない立体だということは、立体の中身は自由自在につくれるということである。最新の記事だけでなく、どんどん貯まる過去記事も読める対象となり、アクセスできるはずの記事の量は膨大になっている。

また、デジタルゆえ可能になった機能や表現の幅も大きく広がった。それは、立体の編集やデザインの勝負になるということを意味する。そこでは一様・単純に決まらない読者にとっての“歩き方”(見回り方)も課題となる。

朝デジは、2021年5月に10周年を迎えた。それに先だって、新聞経験の無い42歳の編集長が外部から起用された。私はそのニュースに朝日の本気さを感じた。朝デジのライバル毎デジは4月28日、「『大丈夫か朝日』デジタル版編集長に社外の42歳を招いた覚悟とは」というタイトルで、新編集長伊藤大地さんへの長文のインタビュー記事を掲載した。

伊藤さんは、インターネットの専門誌やIT系メディアを発行するインプレスの記者として出発、「ハフポスト日本版」や「BuzzFeed Japan」(共にアメリカのネットメディアの日本版で、購読料無料、広告収入主体)を経て昨年朝日に入社、今年4月1日付けで朝デジの編集長に就任した。

「最初の打診を受けた際は『大丈夫ですか、そんな人事をして』と反応してしまった。だが『これぐらい覚悟を決めて示さないといけないから』と上司に諭され、覚悟を決めた」と伊藤さんは毎デジのインタビューで語っている。

あとで紹介する「朝日新聞ポッドキャスト」で、伊藤さんのナマの声を聞いた。インフォメーションよりもインテリジェンスを届けたいとの発言におおいに共感した。これからどんな“立体編集”の新機軸を打ち出してくるか、楽しみだ。

朝デジなど3者(以前なら3紙というところであるが)の近年の取り組みで私がいちばん評価しているのは、読み応えのあるずっしりした深掘り型の記事を充実させていることである(紙の場合も分量の制約がある中で同様方針)。

たとえば、朝デジで6月8日から8回にわたって連載した「実行犯の『遺言』 中村哲さん殺害事件を追う(乗京真知記者)」は、新聞ならではの取材力が生きた迫真の深掘り記事だった。ネットメディアでまま見られるページビューねらいの“コタツ記事”の対極に位置する。

ヘタに取材に動けば、記者自身の安全はもちろん、協力者をも危険にさらしてしまう恐れがある中で、慎重に取り組んだ成果だった。1回の分量は2000字を超えているが読ませた(紙の新聞では6月22日から5回連載)。

朝日新聞デジタルのスペシャル企画「PREMIUM A」

朝日新聞デジタルのスペシャル企画「PREMIUM A」動画の活用もあたりまえになってきたが、動画というだけで差別化できることはありえず、当然ながら中身の勝負になる。

毎デジや日経電子版も深掘り志向の路線を強めている。各種連載記事のストックをアイキャッチ写真付きの“箱”に納めて、その中から好きなテーマを選ばせる方法は3者共通である。

日経は「連載」ではなく「ストーリー」という名称でまとめており、特に、スマホの場合、下段に並べた4つの大きなメニューの一つに置いているのが目を引く。スマホでも読み応えのある記事を読んでもらえるはずという姿勢を感じる。

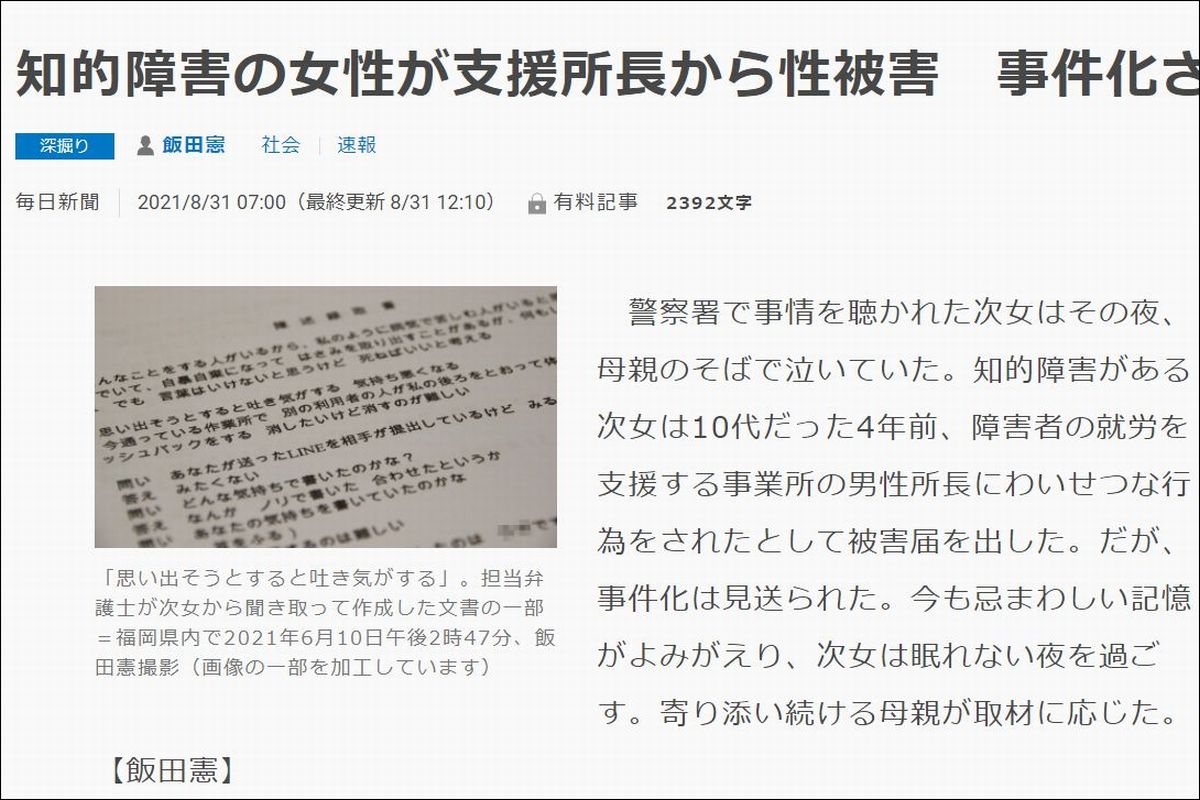

毎デジの場合、2年ほど前から、連載ではない単発の記事でも、じっくり型の長い記事を柱にするようになっている。この春のリニューアルにおいては、記事のタイトルに「深掘り」マークを付けたり、冒頭に記事の字数を明記するようになった(ただしウェブの場合)。

字数表示はありがたい。紙の記事と違って、デジタルでは、いったいどのくらいの長さなのか、自分がどのあたりまで読み進んだのかわかりにくいことが多いからだ。2000字ないし3000字級の記事が目立っている。

日経電子版は、「チャートは語る」という図表を駆使した特集記事に代表されるような深掘り型の記事をやはり増やしている。

毎日新聞デジタルの「深掘り」マーク付きの記事

毎日新聞デジタルの「深掘り」マーク付きの記事 日経電子版の特集記事「チャートは語る」

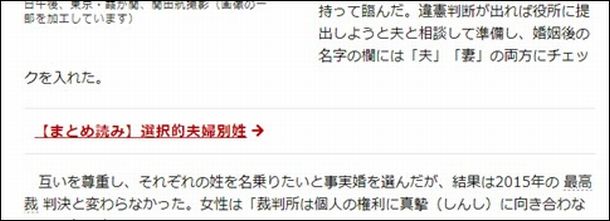

日経電子版の特集記事「チャートは語る」朝デジでは、たとえば選択的夫婦別姓制の新たな記事を載せたときに、その記事の途中に、これまでの関連記事をまとめて読める「まとめ読み」へのリンクを入れるようになった。これにより、連載でなくても、特定のテーマをじっくり学ぶことができる。

毎デジでも、朝デジの「まとめ読み」と似た機能として、主要記事の末尾に「時系列で見る」が加えられている。これらは紙ではできない立体のデジタルならではの機能である。

朝日新聞デジタルの記事途中にある「まとめ読み」を案内するリンク

朝日新聞デジタルの記事途中にある「まとめ読み」を案内するリンク『コメント欄』にも特徴的な動きが続いている。

新聞社をはじめとする多数のメディアから配信を受けているキュレーション中心の無料メディア「Yahoo!ニュース」。そこでは、個々のニュース記事に匿名で自由にコメントが書ける。膨大な数のコメントが付いている。

その中には、内容をよく読まずに反射的に反応して感情的に決めつけるようなものや、人権に関する基礎知識が欠如したような発言が混ざっている。

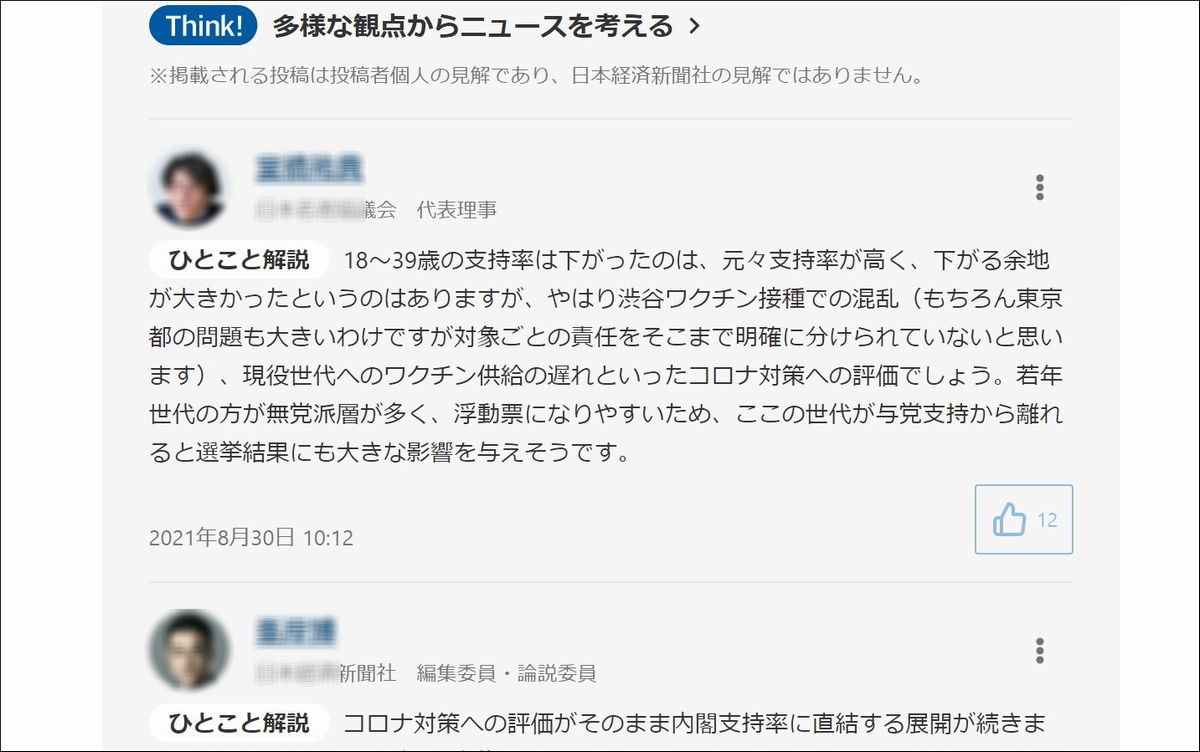

Think!の紹介ページ=日経電子版のウェブページから

Think!の紹介ページ=日経電子版のウェブページから 記事についたThink!の文面=日経電子版のウェブページから

記事についたThink!の文面=日経電子版のウェブページからそれに対して、日経電子版が昨年11月に始めた「Think!」は“選ばれた人”がコメントするしくみである。池上彰さんをはじめとする識者や専門家90人ほどが、主な記事に「分析・考察」、「別の視点」、「ひとこと解説」といった区分でコメントしている。

この6月から朝デジも同様のしくみの「コメントプラス」を導入して[解説]、[視点]、[提案]に区分したコメントを載せ始めた。ロバートキャンベルさんをはじめとする外部識者と社内の記者がおよそ半々ずつ、合わせて60人近くが選ばれている。

日経の場合は、コメンテーターの名前をクリックするとその人のプロフィールやコメント歴が載っているページにリンクしている。

これらに近いスタイルは、新興の経済メディア「NewsPicks」がプロピッカー(現在200人超)という制度を導入して先行していた。読者は誰でもコメントできるが、プロピッカーのコメントが上位に来るしくみである。

日経電子版や朝デジは、それよりも専門家や見識豊かな人に発言者を限定して質を確保する路線を選んだ。

コメントプラスの紹介ページ

コメントプラスの紹介ページ私が注目しているのは、記者が顔(声)を出して読者とつながる、あるいは読者との距離を縮める取り組みである。

記者がツイッターやフェイスブックで個人名や顔写真を出して発言する現象があたりまえのように見られるようになった。YouTuberになって評判になった人もいる。2019年10月からYouTubeチャンネル「ブンヤ健太の記者倶楽部」を始めた毎日新聞政治部の宮原健太さんである。定期的にナマ配信をして、視聴者からのコメントも多数ついている。

毎日新聞の宮原健太さんのYouTubeチャンネル「ブンヤ健太の記者倶楽部」のタイトル画像

毎日新聞の宮原健太さんのYouTubeチャンネル「ブンヤ健太の記者倶楽部」のタイトル画像私は、記者が登壇して、数十人から200人くらいまでの比較的少数の読者を相手に、オンラインで開催されているイベントを評価している。昨年来、コロナ禍を契機に、朝デジと毎デジが力を入れるようになった。

朝デジの「記者サロン」は無料、毎デジはデジタル会員の一部(プレミアム会員と紙の読者)は無料だが、他は1500円~2000円程度の料金を取っている。朝毎ともにテーマに即したゲストと取材を担当した記者が出るのが標準形である。

これらのイベントはいわゆるウェビナー形式で行われており、読者は顔を出さない。そういう意味ではテレビと一見違わないが、一定時間、記者と限られた数の読者が同じ時間を共有することにより、記者が身近に感じられ、パーソナリティも伝わってくる。

申込時のフォームや開催時のチャットで質問をしたり意見を言ったりもできるので最低限の参加感を持つこともできる。一種のファンコミュニティ形成の核になっていく可能性がある。

朝デジの記者サロンでは、第2部として、読者が顔を出して双方向の対話ができる人数限定の会を別ワクで実施していることがある。これはたいへん有意義な取り組みだ。

朝日新聞デジタルのオンライン記者サロンの案内

朝日新聞デジタルのオンライン記者サロンの案内ポッドキャストの活用も進んでいる。

新聞のポッドキャストというと、「ニューヨーク・タイムズ」の「The Daily」がジャーナリズム関係者の間では有名だが、日本では2020年5月に始まった「朝日新聞ポッドキャスト」が人気を得て月間再生回数が100万を超えるまでになっている(『新聞研究』2021年6月号の神田大介「新聞が読者から離れないために」による)。Apple Podcastの「2020年を代表する番組」にも選ばれた。

私も、神田大介さんがキャスターを務める「ニュースの現場から」をときどき聞いている。前の方で取り上げた「実行犯の『遺言』 中村哲さん殺害事件を追う」を取材した乗京真知さんのナマの話を聞くこともできた。苗字はのりきょうと読むのだということもこれで知った。

朝日新聞ポッドキャストは、内容のユニークさもさることながら、朝デジサイトからだけでなく、Apple、Spotify、Googleといった外部プラットフォームからも聴くことができるようにしたことで、ニュースメディアとして異例の規模の聴取者を集めるようになった。

朝日新聞ポッドキャストの「ニュースの現場から」のタイトル画面

朝日新聞ポッドキャストの「ニュースの現場から」のタイトル画面ところで、乗京さんのプロフィールやこれまで書いてきた記事を見たいと思って記者名をクリックしようとしたが記者ページにリンクはされていなかった。毎デジでは記者名をクリックすると記者プロフィールと執筆実績を紹介するページにつながるケースが増えている。この件は、(下)で改めて触れる。

記者参加イベントにせよ、ポッドキャストにせよ、記者と読者がさまざまなテーマを軸に集う一種のファンコミュニティが育っていく可能性を秘めている。そこには「共感」「愛着」「信頼」というファン形成の要素がそろっている(佐藤尚之『ファンベース』2018年、ちくま新書参照)。

朝毎のデジタル路線は価格戦略にも変化が見られる。

毎デジは、フルサービス3520円(税込、以下同様)だが、2018年に、紙面ビューアーを含まない「スタンダードプラン」(現在1078円)を登場させ、2020年頃からはネット広告においても、スタンダードプランを前面に押し出すようになった。以前は紙の販売への影響を懸念した及び腰のプロモーションという印象だったが、紙の部数はどのみち減ると判断してか吹っ切れたように感じる。

朝デジも今年、10周年を機に勝負に出た。月額1980円の「スタンダードコース」を6月から新設したのである。従来は3800円のフルサービスのコースが“スタンダード”だったが、紙面ビューアーをはずしたコースとしてスタンダードとしたのである。

アメリカで独走態勢に入っている「ニューヨーク・タイムズ」のデジタル版の米国内の料金は月額17ドルだ(1ドル110円として1870円)。朝デジは、これを意識したような料金設定である。

ちなみに、有料デジタル路線で突出して成功しているニューヨーク・タイムズは、この6月末の有料デジタル購読数が530万に達した。収入では昨年すでにデジタルがアナログを抜いている。

ニューヨーク・タイムズのウェブページ

ニューヨーク・タイムズのウェブページ日経は経済メディアなので、読者の意思決定のための情報を提供している強みがあるから有利なのだという見方がしばしばされる。果たしてそうだろうか。たとえば、「データの世紀」という2019年度新聞協会賞を受賞した日経の連載企画記事は、どこの企業に投資したらよいかといった次元の実利情報を提供するものではなく、ネット社会を考察するすぐれた調査報道として評価された。朝デジや毎デジが同様の企画に取り込んでも本来おかしくないはずである。

Oleksiy Mark / Shutterstock.com

Oleksiy Mark / Shutterstock.com以上述べてきたように、量的・時間的・機能的制約の少ない立体であるデジタル新聞は、すでにさまざまな可能性を追求して、その魅力を発揮している。手軽に購読できる料金プランも登場した。それらを踏まえた上で、私は次のような提案をしたい。

◎深い取材や調査にもとづく読み応えのあるすぐれた記事を、一過性の配信の流れにまかせるのでなく、もっと前面に出して一定期間アピールするようにしてほしい。

現在のデジタル

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください