デジタルならではの立体的歩き方の開発を期待。まずプレイリストで情報の水先案内から

2021年09月01日

デジタル新聞は、紙の新聞と対比して「平面」から「立体」になったと言える。量、時間、機能の制約が非常に小さくなって、読み応え・見応えのある記事が日々大量に掲載されている。今回企画の(上)では、私が注目する最近の具体例を紹介した上で、各デジタル新聞には、一過性の配信というフローに偏することなく、ストックをもっと今に生かしてよりよく見せる工夫をしてほしいと提案した。

本稿(下)では、記事と読者の「出会い」の環境を充実させるという観点から、記事の“プレイリスト”と“キュレーター”いう視点を提示する。すでに現在、供給サイドが発信しているニュースレターはその典型であるが、新たに、読者や識者がつくるオススメ記事のようなプレイリストを期待する。そして、デジタル新聞が、読者の社会課題への理解や学びをより一層、支える媒体に発展していってほしい。

(上)と同様、以下では、紙をとっていなくてもデジタルだけを購読できる有料デジタル新聞として「朝日新聞デジタル(朝デジ)」を中心に、「毎日新聞デジタル(毎デジ)」、「日経電子版」を念頭に置く。

筆者のスマホ画面に並ぶ様々なメディアのアプリのアイコン

筆者のスマホ画面に並ぶ様々なメディアのアプリのアイコンある日(6月27日)の朝、朝日新聞の朝刊の紙面を見てみた。そこには「奪われた自由 香港国安法1年」という連載企画の1回目が1面トップに置かれていた。

その日は夕刊がないので、新聞紙面では、翌朝まで同じ記事がずっとトップになる。一方、朝デジではその間に、写真付きのトップ記事はウェブでもスマホアプリでも毎時間ごとくらいに変わっていく。「奪われた自由」の記事の見出しは、夜にはウェブでもスマホアプリでもトップページで見られなくなった。「連載」という囲みの中を探してようやく見つかった。

紙の新聞の場合、順番にページをめくっていくという“歩き方”の作法が確立している。ここで歩き方という言い方をするのは、目を移していく動きを表現したいからだ。少なくとも、どんな“歩き方”をする人でも1面トップの見出しはたいてい目に入るだろう。また、各面の見出しや記事の大きさで重要度・注目度を受けとめられる。

そのような読み方によって、世の中の動きのおおかたについてわかった、あるいは、その日の大事なニュースを把握したという感覚が持てる。紙の新聞がページの束でできていて、これで1日分という「範囲」の実感が持てる点が大きい。

私は、一日中新しいニュースを追いかけるような生活を送ろうとは思わない。それがいいことだとも思わない。と言いつつ、正直に言うと現実は必ずしもそうはなってないのだが。メディア研究者としての必要性もあるし、もともと新聞や雑誌のような“雑多な”情報が編集されているものが好きということがある。

とはいえ、朝、朝刊をざっと見て、晩に夕刊とともにじっくり読むという、かつてしていたような生活の方が望ましいと思っている。そのくらいの落ち着きをもってデジタル新聞にも接したいというのが率直なところだ。

テレビが登場して報道分野で力を持っていくのに伴い、新聞は速報よりも、中身の充実度を重視するようになった。それは確かだが、速報文化はしっかりと生きている。

新聞が、そして新聞記者が速報をめざすのは当然だが、現在のデジタル新聞は“流しそうめん”のイメージが強いのだ。大小のニュースがどんどん流れている。

実際にはテーマ別の“箱”を用意して過去の分を収納している。読者としては、「そこから勝手に掘り出して読んでね」と言われているような感じを受ける。

改めて、紙の新聞(または紙面ビューアー)を1面から最終面まで大小の記事がレイアウトされているのを見てみると、実に完成された文化だとしみじみ感じる。

その新聞に載っている記事の種類を見ると、速報的なニュース記事ばかりでなく、連載企画、時事解説、論説、オピニオン、暮らしの話題、人生相談、小説、本の紹介・書評、映画や演劇などの紹介・批評といった、掲載当日でなく後日に読んでもよい記事が実に多くある。順番にページを繰っていくとこれはという記事と出会えるのだ。

デジタル新聞では、企画モノや連載記事であれば、ストックの箱が用意されているのでまだいいが、連載ではない単発の記事(ベタ記事を含む)とうまく出会う方法があるだろうか。毎日送られてくるニュースレターのオススメ記事に、小さなコラムや個人の投稿が選ばれていたという記憶はない。

キーワード登録をしておくサービスがあるが、それには向かない場合も多い。

朝日新聞2021年6月29日朝刊「私の視点」への投稿記事「ムラの定義に都市の論理」の紙面から

朝日新聞2021年6月29日朝刊「私の視点」への投稿記事「ムラの定義に都市の論理」の紙面からあるいは、技術の力でパーソナライズのオススメ機能を導入するか。私が日頃読んでいる記事を、仮にAIで横断的に要因分析することが本当にできるとするなら、「言い古されている言葉への疑問」という、私が暗黙のうちに意識している軸を見いだせるかもしれない。ただし、それができるのはメディアではなくグーグルか。

昨今、紙の新聞を過去のものとして切って捨てるようなもの言いが目立つが、新しいメディアは古いメディアのすべてを置き換えるのではなく、古いメディアのよいところを、たとえ形は変わっても取り入れるというのが望ましいあり方ではないか。

読者を3次元の立体の中でどう歩かせるか。新たな編集のブレークスルーを期待したい。

読者は、このようなメディア洪水、情報洪水の中で、どのように見るものや読むものを選んでいるのだろうか。ある人はツイッターで自分がフォローしている人が紹介している記事を見る。また、ある人はフェイスブック友達が推薦している記事を見る。ニュースアプリなどからの通知メールを見て開くという人もいるだろう。

人は目の前にあまりに多くの選択肢があると立ちすくんでしまって、自分で選ぶということを躊躇する。だから、フォロー相手や通知メールを頼りに読む記事を選ぶというのは、ある意味で合理的な行動だ。

ニュースなどの記事の発信側は、おもには、ニュースレター(メールニュース)の形で登録者に送信しているほか、ツイッターの公式アカウントや記者個人のツイートで随時知らせている。つまり、読者がデジタル新聞の記事と出会うのは、デジタル新聞という「データベース」に発信者が誘導すると言う構図である。

朝日新聞デジタルから届く各種ニュースレターのアイコン画像の例

朝日新聞デジタルから届く各種ニュースレターのアイコン画像の例「ニューヨーク・タイムズ」のニュースレターはもっとすごい。そのラインナップは、「Morning Briefing」「The Great Read」「The Weekender」など60種以上にのぼり壮観だ。すべて無料で、有料購読者でなくても取ることができる。原則として執筆者名が冒頭に入っている。読者は自分の趣向に合わせてニュースレターを選んでおくと、記事への水先案内人としての役割を果たす。

Paul Krugman氏による同名のニュースレターの末尾には「In the Times」という記事リストがしばしば付いている。同氏の論に関連する記事が3つないし4つ選ばれている。選ばれる記事は、数日以内のものが多い。

ニューヨーク・タイムズのニュースレターの一つ「The Great Read」の画面

ニューヨーク・タイムズのニュースレターの一つ「The Great Read」の画面朝デジやニューヨーク・タイムズと同様、日経電子版には、「Editor's Choice 編集局長が振り返る今週の5本」がある。これら週刊のニュースレターは、日々のニュースに追われがちな中、週に一度じっくりと主なテーマを振り返らせてくれる。

ニュースレターの多くは記事の“プレイリスト”と呼べるだろう。オススメ記事のリストである。読者がこれはという記事と出会う役割を一定程度果たしている。

ところで、最近、映像ストリーミングサービスNetflixに関するひとつのニュースに注目した。ユーザーに映像作品のプレイリストをつくってもらうことを検討しているというのだ。

このニュースを報じた米テック系メディア「Protocol」の記事ではuser-generated-playlistという言葉で報じている。ユーザーが作品を選んでつくられたプレイリストは他の人とも共有できるのだという。

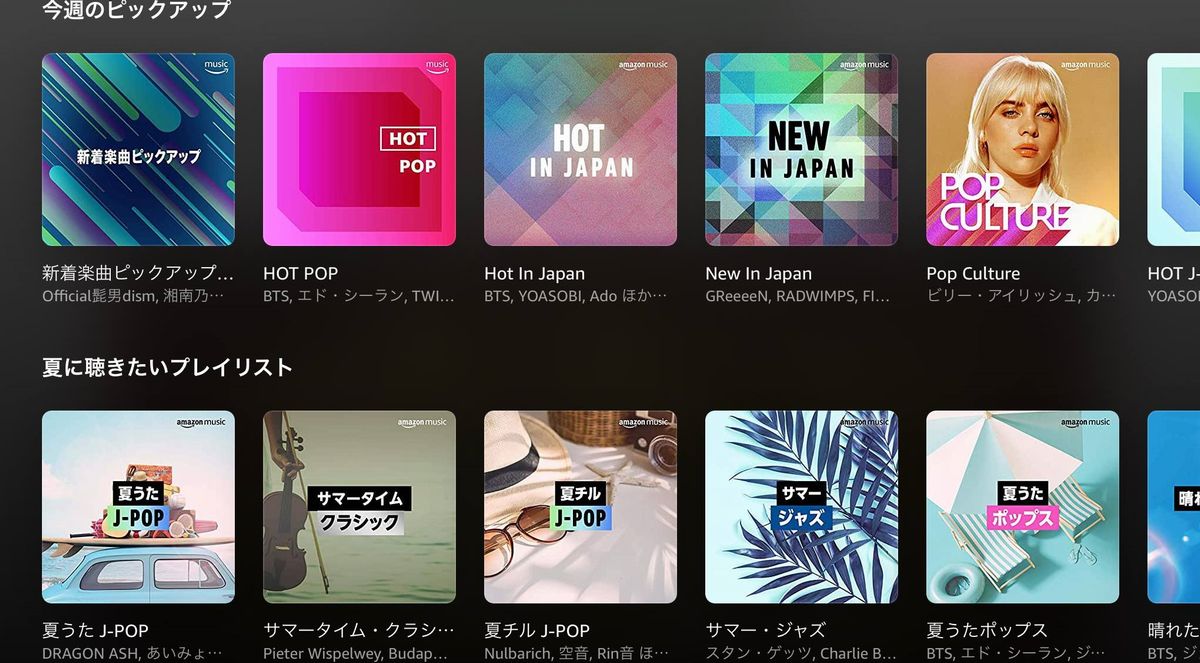

amazon musicのプレイリスト

amazon musicのプレイリスト過去から現代までの時を越えて、クラシックからJ-POPまでのジャンルにもしばられず、楽曲の“大海原”の中から、目(耳?)利きのキュレーター(選者)によって曲が選ばれて、さまざまなテーマのプレイリストが編成されている。

「NHKプラス(NHK+)」という、2020年に始まった、テレビ番組をネット配信するサービス(同時配信と見逃し番組配信サービス)でも「プレイリスト」という言葉を使っている。

NHKプラスのウェブ画面にあるプレイリスト

NHKプラスのウェブ画面にあるプレイリスト動画サービスのNetflixがどんなuser-generated-playlistを打ち出してくるか楽しみだ。

デジタル新聞が出しているニュースレターはプレイリストだと言った。しかし、それはあくまでも供給サイドが選んだプレイリストである。では、読者の立場からのプレイリストはどうか。

私のフェイスブック友達にYさんという私が頼りにしている人がいる。専門誌などのフリー編集者でインターネットをはじめとする技術解説書の著者でもある。社会的なテーマに強い関心を持っているが、趣味は私とずいぶん違う。そのYさんは、朝デジ、毎デジ、日経電子版を購読していて、関心を持った記事をフェイスブック(ただし友達限定モード)で随時紹介している。

選ばれた記事は、特定テーマの解説や議論、気に入った書評など多岐にわたっている。これは、私のイメージするプレイリストの原型を成している。

Yさんは、まずはたいてい紙面ビューアーから見るそうだ。そのあと、選んだ記事をクリックしてウェブないしテキスト形式の記事に移り、一部を引用している。Yさんの記事選択は、特定のテーマがあるわけではないが、元の全文を読んでみようという気持ちにしばしばさせられる。選択が新鮮で、読むと視界が広がるのがうれしい。

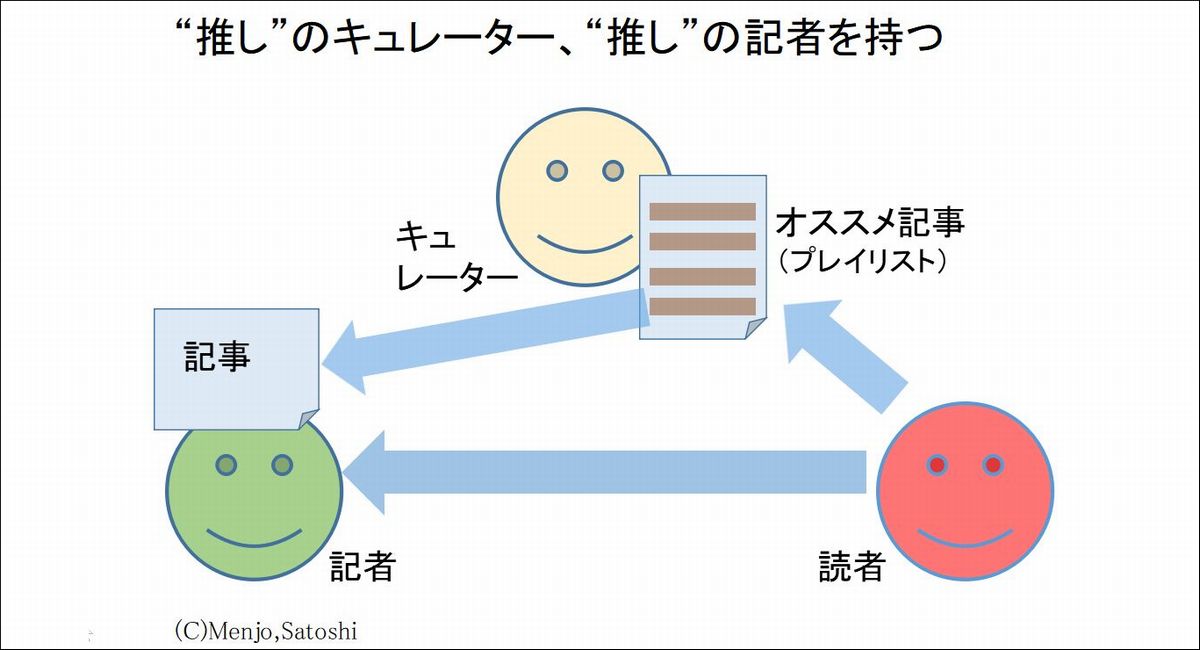

Yさんのような“外の人”をキュレーターとして起用して新聞記事をもとにしたプレイリストが、毎週あるいは毎月いくつも読めるようになったらおもしろいのではないか。

キュレーターとして手を上げた人に、たとえば直近1週間のオススメ記事として、深掘りの報道や連載企画、記者のコラム、映画評、人生相談などをピックアップしたプレイリストを毎週作成してもらうのだ。選んだ記事についてちょっとしたコメントがつくとなおいいだろう。

さまざまな個性を持つ人たちを起用すれば、本当に同じデジタル新聞を読んでいる人たちなのだろうかと思えるほど異なる色合いのプレイリストができるだろう。それをウェブ上に置くか、ニュースレターとして発信するか、また、自社専属にするか、第三者のプラットフォーム上にするかなどいろんな選択肢があるだろう。

私にとってのYさんのように“推し”のキュレーターを持つことや、(上)で取り上げたコメンテーターを頼りにすることによって、読者にとっては、思いがけず価値ある記事に出会うことができる。言い換えれば、立体としてのデジタル新聞の活用の可能性が拡大する。

記者と多数読者のような関係の間に立つキュレーターのような中間人材が果たす役割についてはさまざまな分野で確認することができる。芸術や芸能の世界はその典型であり、アーティストのコアなファンや通と呼べる批評家などの中間的人材は、一般ファン層を先導する役割を果たしている。

読者にとって、記者や記事と直接向き合うだけでなく、そのような位置に立つ人たちの視線をたどることが、自己の思考に揺らぎを与え再編を促すことにつながるだろう。

そのようなプロセスを経て、あるいは自ら直接見いだして、“推し”の記者を持つことになると有意義だ。

私は以前から、新聞社は記者個人をもっと前面に押し出すよう主張しているが、朝デジ、毎デジは記事の末尾でなく、冒頭に記者名を入れるようになってきている。

特に、毎デジのデジタル独自記事はたいてい記者名からリンクで記者ページに飛べて、プロフィールと執筆履歴が出てくるようになっている。朝デジは記者名からのリンクはまだ途上のようだが、すでにリンクされているケースの中には、その記者のツイッターを組み込むといった工夫が見られる。

このような取り組みは記者のファンコミュニティの形成を後押しするだろう。

スマホがあればニュースは無料で手軽にチェックできる。その代表格は新聞社からも記事配信を受けている「Yahoo!ニュース」や「スマートニュース」である。その他雑誌系メディアや大小さまざまなオピニオンメディアも簡単に見ることができる。しかし、それらのネットメディアと比較して、新聞社が圧倒的な強みとして誇れるのは「取材体制」と「取材力」であるはずだ。それをなんとしても読者に認識してもらう必要があるのではないか。

新聞社が出すデジタル新聞を、お金を払ってでも読んでくれる読者を獲得するためにどうしたらよいか。(上)(下)を通じた考察から、私なりの提案をまとめると次のようになる。なお、項目1は(上)で示したものの再掲である。

1.深い取材や調査にもとづく読み応えのあるすぐれた記事を、一過性の流れにまかせるのでなく、もっと前面に出して一定期間アピールするようにしてほしい。

2.四六時中ニュースをチェックする読者を中心に想定するのでなく、1日に1度、ないし週に1度じっくり記事を読む人のための“歩き方”(見回り方)のプロトタイプを何通りか提案してほしい。

3.記事(記者)と読者との出会いを演出するという発想でさらに工夫をしてほしい。記者参加イベントなどによるファンコミュニティの形成、ニュースレターの充実、読者によるプレイリストなどがその例である。

これらを通じてデジタル新聞の記事とその書き手の記者が、読者と継続的で強固なつながり(エンゲージメント)を

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください