桜井啓太さんと語る「貧困支援の産業化」の問題点―NPOと行政の関係、議論深めよう

2021年09月28日

一人の高齢者が自らの受けた不当な扱いに声をあげたことがきっかけとなり、自治体が長年、続けてきた違法性の高い事業の問題点が明るみに出た。それは、今まさに国が検討を進めている制度変更の議論にも影響を与えるかもしれない。

これからお伝えするのは、そんなドラマのような実話である。

事の発端は、東京都中野区で生活保護を利用しているAさん(70代男性)が、2020年の秋、役所から1通の封書を受け取ったことに始まった。

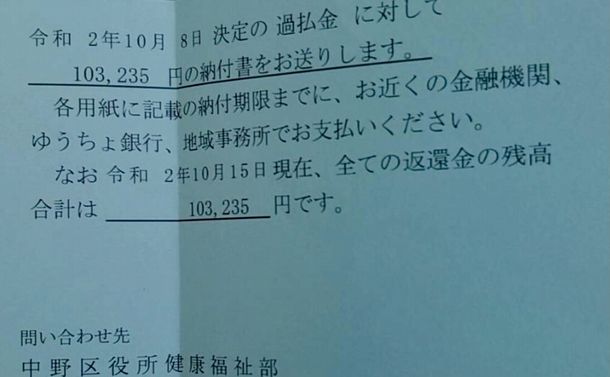

封書の中身は、数ヶ月前に区がAさんに支給したアパートの更新料(約10万円)を返還するように求める書類であり、「過払金」を同封の納付書を使って返金するようにと書かれていた。

封書にはAさんの自宅を定期的に訪問している担当の相談員(B氏)の印鑑が押してあり、書面での問い合わせ先にもB氏の名前と内線番号が書かれていた。

中野区役所からAさんのもとに送られてきた返還を求める書類

中野区役所からAさんのもとに送られてきた返還を求める書類生活保護法の56条には「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。」という規定がある。いったん支給された更新料を「過払金」として返還を求めるというのは、この「不利益変更の禁止」という原則に明らかに違反する行為である。

Aさんは自宅を定期訪問している医療スタッフに相談。そのスタッフから連絡を受けた支援団体(私が代表を務める「つくろい東京ファンド」)が中野区福祉事務所に抗議したところ、区は更新料の返還請求が誤りであったと認め、担当課長がAさんに謝罪した。

だが、中野区との交渉の過程で明らかになったのは、Aさんに更新料の返還を求める書類を送っていたB氏が中野区の職員ではなく、中野区が業務委託をしたNPOのスタッフだったということである。

生活保護法では保護の決定や実施に関わる業務は公務員しか行えないことになっている。Aさんへの返還請求は不当だっただけでなく、非公務員であるNPOスタッフが保護費の返還を求めていること自体が法律に違反しているのではないか、という疑いが生じたのだ。

区からNPOに委託されている事業の名称は、「中野区高齢者居宅介護支援事業」という。中野区内で生活保護を利用している高齢者のうち、比較的、生活が安定している世帯の「居宅介護支援」をおこなうことが目的とされている。

表向きは「居宅介護支援」と言いながら、実際は現行法で禁じられている生活保護のケースワーク業務の外部委託が行われているのではないか。

生活保護を利用している人を訪ね、暮らしぶりについて聞くケースワーカー(右)は自治体の職員だ。この職員は、担当する世帯が増えて十分な訪問ができないのが悩みと明かした=大阪府内

生活保護を利用している人を訪ね、暮らしぶりについて聞くケースワーカー(右)は自治体の職員だ。この職員は、担当する世帯が増えて十分な訪問ができないのが悩みと明かした=大阪府内そのカラクリを解明するため、私も参加している「生活保護問題対策全国会議」は、中野区外部委託問題を検証するプロジェクトチームを作り、情報公開請求により、この事業の関連資料を入手した。プロジェクトチームでは、立命館大学准教授で、生活保護の実務にも詳しい桜井啓太さんが中心となって資料を読み解き、カラクリを暴いていった。

分析の結果、この事業には法令上の問題点が少なくとも4点あることが判明した

1.区の正規職員のケースワーカーが実施すべき訪問調査業務をすべて委託先のNPOスタッフに丸投げしている(社会福祉法第15条第4項違反・保護の実施要領違反の疑い)

2.非公務員が行ってはならない生活保護の決定業務を実質的に外部委託している(生活保護法第19条第4項違反の疑い)

3.社会福祉主事資格のない委託先スタッフに生活保護業務を実施させている(社会福祉法第15条6項及び第19条違反の疑い)

4.ケースワーカーから委託先職員に直接の指揮命令が行われる「偽装請負」のおそれがある(労働者派遣法違反の疑い)

この事業委託は2010年度に開始されているが、約10年間、これらの問題点が指摘されたことは全くなかったと言ってよい。Aさんが泣き寝入りをしなかったことがきっかけとなり、違法性の高い事業の問題点が明るみに出たのである。

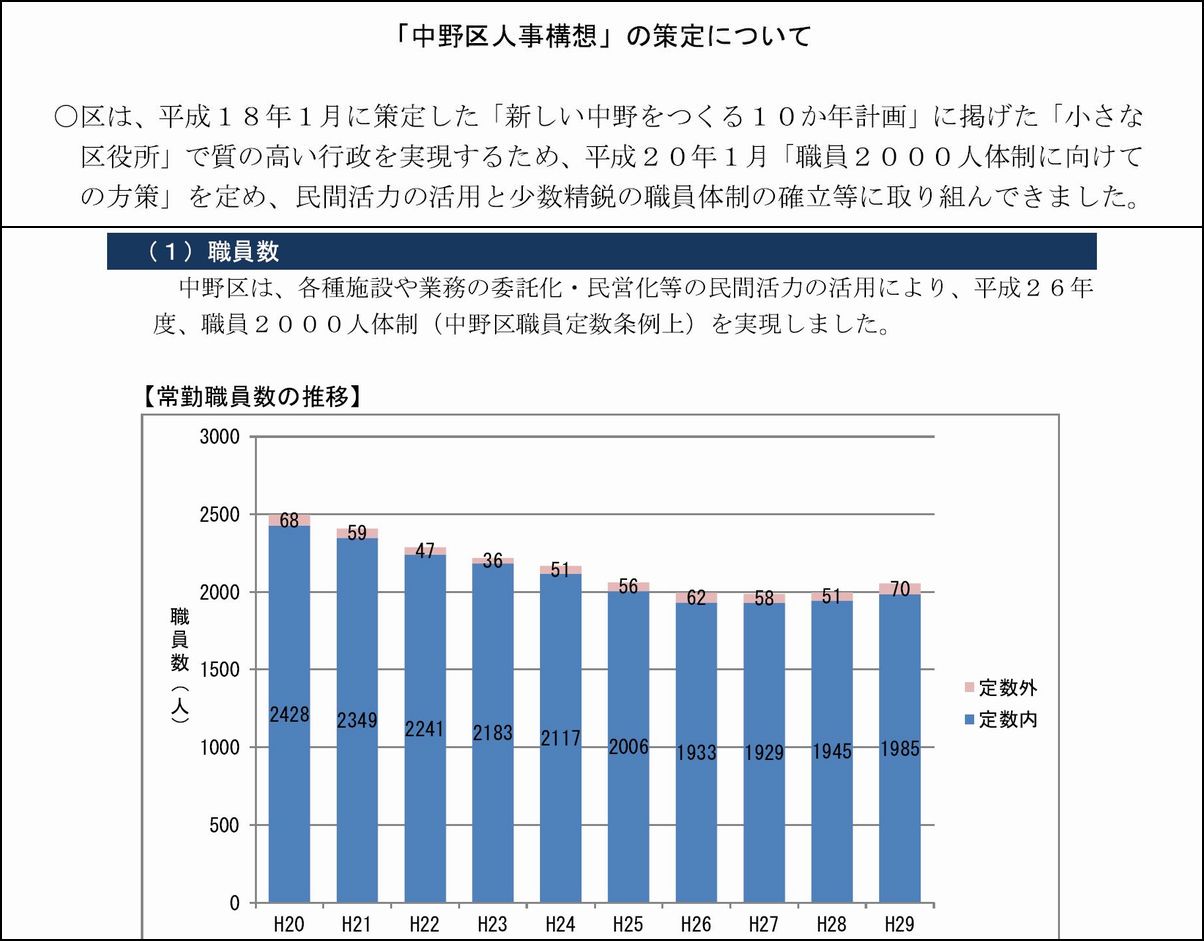

事業開始当時、中野区長であった田中大輔氏は、3000人の区職員を2000人まで削減することを目標に掲げていた。

生活保護世帯が増加しているにもかかわらず、区長の政策に縛られて、公務員のケースワーカーを増やすことができないという矛盾。この矛盾を「解決」するために編み出されたのが、法令を無視してNPOに公務員の仕事を肩代わりさせる「居宅介護支援事業」だったのだろう。

中野区は2008年から取り組んだ職員の削減について、業務委託などの民間活用によって実現させたと報告している(画像は2018年策定の「中野区人事構想」から抜粋した)

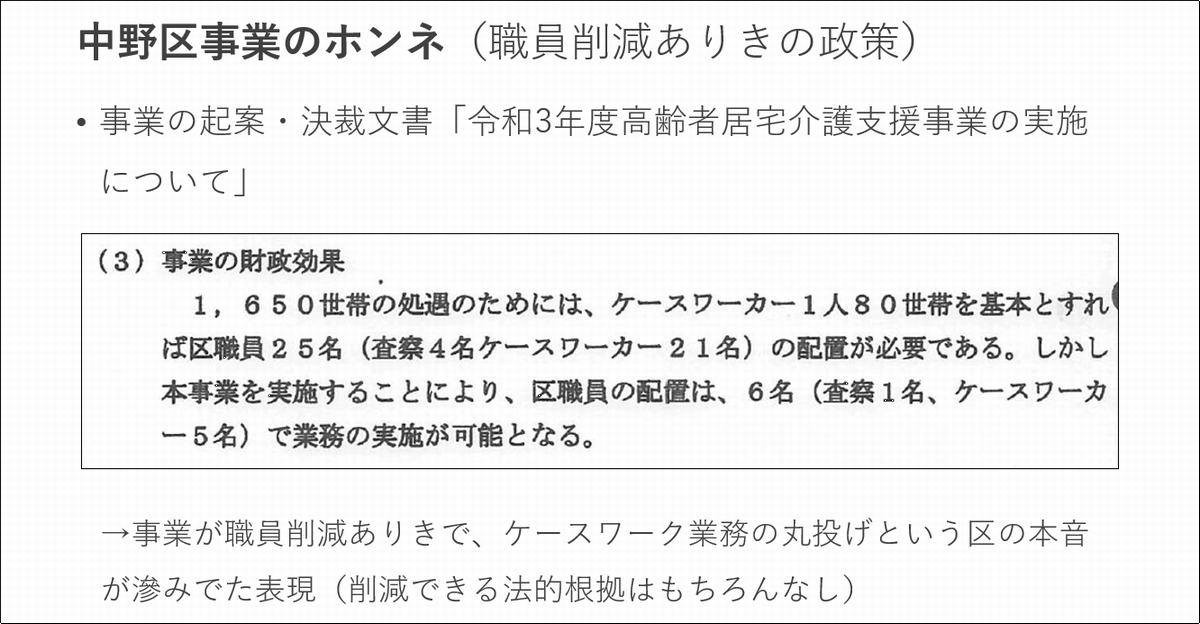

中野区は2008年から取り組んだ職員の削減について、業務委託などの民間活用によって実現させたと報告している(画像は2018年策定の「中野区人事構想」から抜粋した)この事業が対象としているのは1650世帯の高齢者だが、配置されている区の正規職員は6人(査察指導員1人とケースワーカー5人)に過ぎない。その分、実質的な業務を委託先のNPOスタッフ14人が担っている。

この点について、中野区は内部文書で「事業の財政効果」という項目を立て、本来、25人必要な区職員がこの事業により6人で済んでいると、成果を誇るように記述している。

中野区の内部資料

中野区の内部資料この点について私たちは中野区にNPOへの事務監査を求めたが、監査の実施は難しいとの回答だった。

先のAさんは同じ相談員から特別定額給付金についても「そんなにお金があるのだったら、要らないのでは?」と言われたと主張している(区側は、この点について事実関係を確認できなかったと回答)。

前区長による人員削減方針により、公務員、委託先スタッフへと順繰りにしわ寄せが行き、最終的に生活保護利用者へと矛盾が押し付けられる構造が生じていたのではないか、と私は推察している。

8月27日、生活保護問題対策全国会議は中野区の酒井直人区長と面会し、この事業の廃止と正規職員のケースワーカーの大幅増員を求める要望書を提出した。

中野区の酒井直人区長への生活保護問題対策全国会議の申し入れ=2021年8月27日

中野区の酒井直人区長への生活保護問題対策全国会議の申し入れ=2021年8月27日酒井区長は今後10年間に正規職員のケースワーカーを20人増員することを約束した。

前区長による人員削減の方針を転換したことは評価できるが、私たちが指摘する事業の違法性については認めず、あくまで厚生労働省の自立支援プログラムに沿って実施している事業だと回答した。

生活保護問題対策全国会議は、同日、東京都と厚生労働省にも赴き、中野区に対して特別監査を実施することを要望した。

厚生労働省保護課の担当者は、中野区の事業の評価については直接話せないとしながらも、「外部委託は人を減らすためのものではない。外部委託は目的ではなくあくまでツールである。本人支援の充実とケースワーカーの負担軽減はセットと考えている。中野区のような実態があることは受け止めていく。」と発言した。

また、同会議は同時に「生活保護におけるケースワーク業務の外部委託化に反対し、正規公務員ケースワーカーの増員と専門性確保等を求める意見書」を厚労省に提出した。

厚生労働省への生活保護問題対策全国会議の申し入れ=2021年8月27日

厚生労働省への生活保護問題対策全国会議の申し入れ=2021年8月27日私たちが中野区という一自治体の問題にこだわっているのは、この動きが全国に波及していく可能性があるからだ。

2019年12月23日、政府は「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」という閣議決定をおこない、「現行制度で外部委託が困難な業務については、地方公共団体等の意見を踏まえつつ、外部委託を可能とすることについて検討し、令和3年度中に結論を得る。その結果について必要な措置を講ずる。」という方針を示している。

そして今年度、厚生労働省の補助事業である「社会福祉研究事業」の一つに、コンサルティング会社による「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に関する調査研究事業」が採択されている。この調査研究において、ケースワーク業務の外部委託を可能にする法改正の是非も議論されることだろう。

保護課の担当者は、「令和3年度中に結論を得るというのは、法改正までやることを意味しているわけではないが、何らかの結論を出さないといけない」と述べており、来年春までに一定の方針が示される予定である。

法改正がなされてしまえば、「合法的」に生活保護のケースワーク業務を民間に委託できることになる。

この問題の本質は何なのか。なぜ民間に委託することが問題なのか。生活保護問題対策全国会議の要望書作成の中心を担った桜井啓太さんにお話をうかがったので、次ページからをぜひご覧いただきたい。

稲葉 まずは自己紹介をお願いします。

桜井啓太さん

桜井啓太さん

稲葉 そもそも、なぜ生活保護ケースワーク業務は公務員だけがおこなうことになっているのか、教えていただけますか。

桜井 生活保護というのは、生活に困窮する人々の生存権を守り、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための公的制度です。そのために必要な金銭を給付し、医療や介護などのサービスを使えるようにします。

その性質上、対象の方が保護を要する状況かどうかを調査・確認しないといけません。収入や資産などプライバシーにかかわる内容を調べて、保護が必要な状態であることを認定し、必要な保護・扶助を算定し、支給する。これら一連の手続きは、個人の権利義務に直接影響する「公権力の行使」にあたり、非常に権力性が強いものです。そのため保護の決定・実施については生活保護法や社会福祉法で公務員以外には委託・委任できないと定められています。

生活保護に関する業務の中でも、就労支援や困窮世帯の学習支援などは公権力の行使にはあたらないので、公務員以外でも担うことができます。これらの事業は実際に全国で民間委託や補助金などで実施・運営されている例がたくさんあります。

細かなところでいうと、ご本人からの申し出で、就職活動をサポートする「就労支援」は委託できるのですが、本人(生活保護利用者)に対して就労するように直接命じる「就労指導」は福祉事務所にしかできません。現場ではあいまいになっているようですが、これは非常に大切な一線です。

筆者

筆者

ただ、これまで各地の生活保護行政において、水際作戦などの不適切な対応が問題になってきました。公務員に任せておくよりも、民間に任せてくれた方が質の向上につながると主張をするNPO関係者も少なくありません。この点はどうお考えですか。

桜井 公務員による水際作戦が長く横行してきて、いまだ根絶されたわけではないなかで、そのように考えるのも、ある意味、あたり前だと思います。

生活保護申請の相談にきた人に、窓口の職員が虚偽説明を繰り返し申請書を受けとらなかったことなどについて謝罪する横浜市神奈川区の福祉保健センターの担当部長ら=2021年3月9日、神奈川区役所

生活保護申請の相談にきた人に、窓口の職員が虚偽説明を繰り返し申請書を受けとらなかったことなどについて謝罪する横浜市神奈川区の福祉保健センターの担当部長ら=2021年3月9日、神奈川区役所ただ、どちらがよい支援をできるかというのではなく、私が懸念しているのは、責任の問題です。民間団体に委託すれば、一部では質が向上するケースも出てくるかもしれませんが、行政組織の公的責任は必ず後退していきます。

稲葉 「責任の問題」というのは具体的にどういうことでしょうか。

桜井 たとえば、実際に民間委託が進んでいる他の分野を見ればイメージできます。

神戸市こども家庭センター(児童相談所)で2020年2月、夜間対応にあたっていた委託相談員が未明に訪れた児童を追い返した。写真は市が開いた再発防止のための検討会議の様子=2020年3月

神戸市こども家庭センター(児童相談所)で2020年2月、夜間対応にあたっていた委託相談員が未明に訪れた児童を追い返した。写真は市が開いた再発防止のための検討会議の様子=2020年3月不適切な対応ですが、ここでの問題はそのあとで、神戸市がその後、記者会見をした際、終始、「(委託先の)NPO法人の対応が不適切であった」「適切に検証して、指導したい」と話すばかりで、市としての謝罪を一切しなかったのです。

茨城県牛久市にある東日本入国管理センター=朝日新聞社ヘリから

茨城県牛久市にある東日本入国管理センター=朝日新聞社ヘリからこれも入管は「委託先の民間会社の話」として、詳細を公表せず、警察にも連絡をしていませんでした。のちに牛久入管の所長は「信頼を損ない大変遺憾。警備会社に厳重に再発防止を求める」とのコメントを出しましたが、これも組織として謝罪は行なっていません。

この「不適切」「遺憾」という他人事のような台詞、「指導したい」「再発防止を求める」という態度です。ここで起きているのは責任のすり替えですよ。自分たちの組織の話なのに、職員の不始末なら謝罪すべき場面でも、委託先のせいにして「遺憾だ」と被害者面できる、「指導する」とあたかも怒ってみせることができる。私はこれを「公的責任のアウトソーシング」と呼んでいます。

生活保護の民間委託が進めば、水際作戦のような事案が生じたときに、生活保護担当課が、「遺憾だ」「きちんと指導する」と他人行儀に民間団体へ責任押し付けてくるのが目に浮かびます。

だから——どれだけお役所的で、動きが悪くてイライラしたとしても、「自分たちのほうがよっぽどうまくやれる」と思っても、「公的機関に仕事をさせる」というところは守らないといけないと思います。批判してもよいけど代わりにやってはいけない。

だってそれも含めての公的責任でしょう。民間で支援活動に尽力されている方々が「お前らではダメだからオレらがやる」といえば、彼らは喜んで仕事を差し出すかもしれません。でもそれは越えてはならない一線だと思います。それに支援と行政処分は本来別のものですしね。

稲葉 中野区の外部委託問題が発覚するきっかけとなった更新料の不当返還請求では、区側が「委託先の職員ではなく、ケースワーカーによるミスだった」と責任を認め、謝罪しました。これは、NPO職員がミスをしたことを認めると、違法にケースワーク業務が委託されていたことを自ら認めてしまうことになるからだと思われます。

もしケースワーク業務の外部委託が合法化されてしまうと、行政が委託先に責任を押し付けることができるようになるのですね。

この間の生活保護問題対策全国会議の申入れに対する中野区側の対応については、どのように思われますか。

桜井 「公的責任を果たすのが行政」という先の私自身の発言を否定するようで残念なのですが、中野区は法令遵守という行政組織としての基本意識があまりに希薄に思えます。

高齢者居宅介護支援事業に法的な多くの問題があるのは明らかで、全国会議の指摘はどれも具体的な実証資料に基づいているにもかかわらず、「法令違反ではない」を繰り返すばかりで、なんら説得的な根拠もデータも出てきませんでした。基本的な事実を認めることすら非常に時間がかかりました。

とはいえ、今回のように情報開示請求などで問題が明らかになるのは行政組織だからです。

たとえば、今回の中野区の事業も、委託先のNPOに関する資料は黒塗りされている箇所が多いです。民間委託されれば、ブラックボックス化されてどんどん市民の目から見えなくなる領域が増えるんですね。そこは危惧しているところです。

中野区役所

中野区役所稲葉 公務員の中でも、現場のケースワーカーの負担を減らすためにも外部委託が必要ではないか、と考える人もいるようですが、この点についてはどう思われますか。

桜井 もともと令和元年の閣議決定は、地方からの要望に回答する形で決まったものです。

生活保護業務の民営化を推進しているアクター(主体)はいくつかありますが、一つは自民党で、規制緩和や民営化の流れのなかで主張しています。もう一つは一部の地方自治体の首長です。後者の代表が大阪府、大阪市ですね。自治体自身が積極的に賛成していたりする。

背景には大阪で生活保護率が高いという事情もあるのですが、それ以上に財政難などを理由に公務員削減に積極的です。

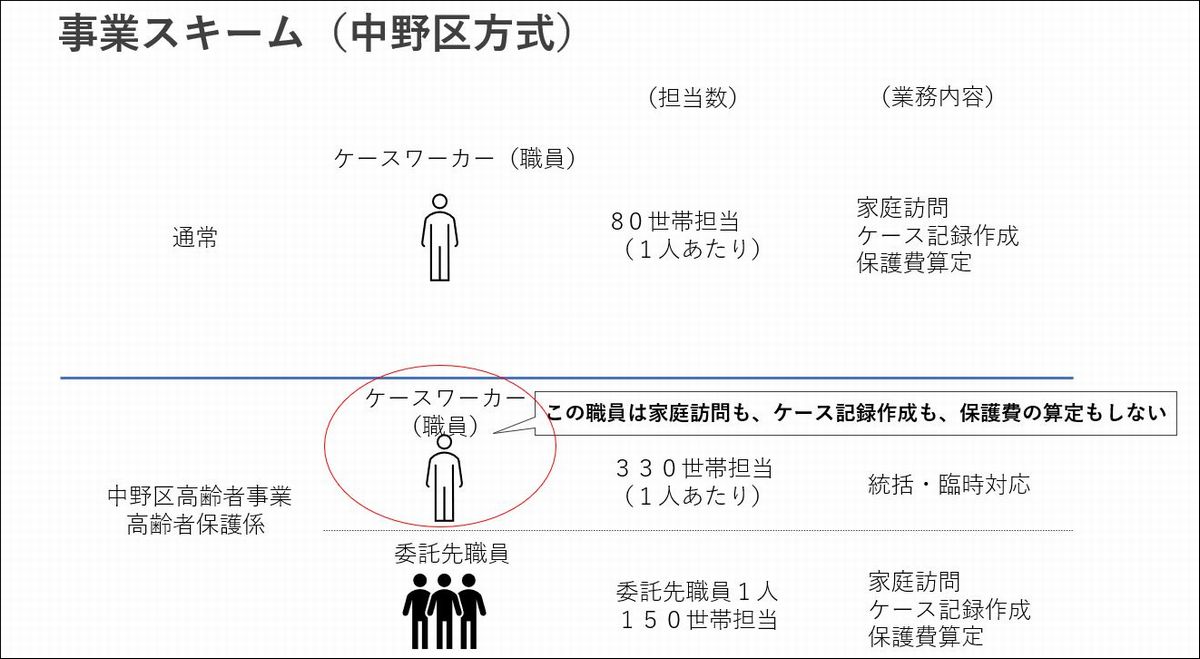

人減らしをしたがる首長のもとで提案されることからもわかるように、外部委託したからケースワーカーの仕事が楽になるというのは幻想です。実際に中野区の高齢者居宅介護支援事業では、外部委託により負担が軽減されているからという理由で1650世帯に対してケースワーカーが5名しか配置されておらず、1人が330世帯の担当をさせられていました。業務を外部委託して軽減した分、職員は標準数の4倍以上の担当世帯をもたされるわけです。

中野区福祉事務所の人員配置

中野区福祉事務所の人員配置稲葉 生活保護の業務の中でも、自立支援については現行法でも外部委託が認められており、近年は生活保護世帯の就労支援を派遣会社等が受託する例が増えてきました。桜井さんはこうした動きを「産福複合体(貧困−産業複合体)」という言葉で批判をされていますが、その問題点を教えてください(注1)。

桜井啓太さん

桜井啓太さん

このことを指摘すると、いろいろなところから反発が来るだろうなと思っていますが、それでも言わないといけない。

関係者は否定するかもしれませんが、生活困窮者関係の予算だけをみれば、2010年代ごろから生活保護基準は年々削減され、生活保護の自立支援プログラムや生活困窮者自立支援制度は年々増加していて、両者はバーターのようになっている。生活保護を利用している人たちに渡されるお金が削減される一方で、その削減額と比べると雀の涙程度のお金が就労支援や学習支援などの事業に使われる。それによって、貧困産業が形作られていきます。

たとえ生活困窮者に寄り添う形の事業であったとしても、その構造の片棒を引き受けてしまっているという自覚は必要だと思います。

そこで行われている支援に意味がないということではありません。その事業で助かる人もいるので、そこを無視するつもりはないのですが、個別に良いからと言って、マクロの問題に目をつむるというのは違うと思うんです。

総体で見た時に、日本の貧困対策にかかる予算が削減されていて、特に個人に対する給付が減らされている。その一方で貧困者を対象とする産業にお金が行く仕組みが作られてきているのは問題だと思います。

稲葉 私も、2013年の生活保護基準の過去最大の引下げと同年の生活困窮者自立支援法の制定がセットになっているということを批判してきました。その後、2015年に始まった生活困窮者自立支援制度では、生活困窮者支援に取り組んできた各地のNPOが事業を受託する動きが進んでいます。

今回、問題になった中野区の事業は2010年に始まっていますが、委託先は、NPO法人新宿ホームレス支援機構という団体です。このNPOについては、過去に厚生労働省から受託していたホームレス技能講習事業において、ダミー会社を作って受講者数を水増し請求し、経費を不正受給していたことが問題になったという経緯もあります(注2)。

新宿ホームレス支援機構の前代表は、ホームレス支援活動では著名な活動家です。私自身はこのNPOとは関わりがありませんでしたが、前代表とは以前、新宿でのホームレス支援の現場で一緒に活動をしていたことがあります。NPOの事業を拡大していくことがホームレスの当事者の利益になるという発想だったのでしょうが、行政からの委託を受けることが自己目的化してしまい、不正に手を染めたり、行政の違法行為に加担したりするようになってしまったでしょう。残念でなりません。

こうした支援者の「変質」を一部のNPOや個人の問題に過ぎないと捉える人もいるでしょうが、私はそこに構造的な問題があるのではないかと考えています。

民主党政権時には「新しい公共」という議論が盛んになり、NPOが公的な支援策の一翼を担うことを肯定的に捉える風潮が広がりましたが、NPOと行政の関係は再考しなければなりませんね。

▽注1:桜井さんが「産福複合体」の問題点について論じた論文は以下で読むことができる。[桜井啓太「生活保護における自立支援と統治――インセンティブ,コンディショナリティ,産福複合体(貧困−産業複合体)」大原社会問題研究所雑誌2021.7]

▽注2:この問題については、以下の新聞記事が詳しく報じている。「<税を追う>ホームレス支援不正主導か 関連NPOが口座管理」、「<税を追う>ダミー会社で経費補う NPO水増し受給させ捻出」(いずれも東京新聞 TOKYO Web)

桜井 「産福複合体(貧困−産業複合体)」のもう一つの問題点は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください