震災が舞台のドラマの説得力を「その街のこども」と「日本沈没」との比較から考える

2021年10月15日

NHKの朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」(番組公式HPから)

NHKの朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」(番組公式HPから)東日本大震災から10年後の今年5月から始まったNHKの朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」が、見る者に躍動感を十分に与えないまま終盤を迎えている。宮城県気仙沼で育ち気象予報士となった主人公・永浦百音(清原果耶)が抱え作品の軸となる「心の傷」が、説得力に欠けるためだ。ドラマの主題につながるエピソードが腑に落ちず、視聴者の想定を超えて弾けていく傑作の領域には迫れず、10月29日の最終回が近づく。

実家を離れ森林組合に就職した百音。人気気象キャスターの朝岡が東京から組合を訪れて交流し、気象予報の力を知る(第5回、番組公式HPから)

実家を離れ森林組合に就職した百音。人気気象キャスターの朝岡が東京から組合を訪れて交流し、気象予報の力を知る(第5回、番組公式HPから)やりたいことが見つからない百音は高校を卒業すると実家を離れ、宮城県北部の登米市の森林組合に就職。そこでの気象予報士との出会いがきっかけとなり、気象を通じて故郷に貢献できないかと予報士の道を歩むというストーリーだ。

お盆に帰省した百音が「人助けをしたい」と話した時、妹の未知が「私のせい?」と返して少し気まずくなり、「お姉ちゃん、津波、見てないもんね」と言ってしまった(第20回、番組公式HPから)

お盆に帰省した百音が「人助けをしたい」と話した時、妹の未知が「私のせい?」と返して少し気まずくなり、「お姉ちゃん、津波、見てないもんね」と言ってしまった(第20回、番組公式HPから)脚本を担当する安達奈緒子氏は、「『東北を舞台に現代の朝ドラを』というオファーでしたので、震災を描くだろうとまず覚悟しました」と述べている(NHK出版『連続テレビ小説 おかえりモネ Part1』)。震災時の不在については、「『妹や幼なじみたちと二度と同じ思いを共有できない』という寂しさと隔絶を感じてしまう。そして、何もできなかった、何かを取り戻したい、という思いから人の役に立てることを模索します」と説明している(同)。

NHKの阪神・淡路大震災15年特集ドラマ「その街のこども」。森山未來演じる中田勇治と佐藤江梨子演じる大村美夏(番組HPから)

NHKの阪神・淡路大震災15年特集ドラマ「その街のこども」。森山未來演じる中田勇治と佐藤江梨子演じる大村美夏(番組HPから)渡辺氏は震災について、「まだ誰も総括していない。戦争とちがい、どう捉えていいかわからない。災害なので、誰のせいにも出来ない」と語っていた。後に朝ドラ「カーネーション」、近作「今ここにある危機とぼくの好感度について」と常に手垢のついていない作風で余韻を残す脚本家の背骨を、発言からすでにうかがわせていた。

阪神大震災のとき夫の仕事の関係でドイツにいた渡辺氏は、兵庫県西宮市の実家が半壊。「その街のこども」は、追悼のつどいがある前日の1月16日夕、神戸市へ久々に戻った男女2人が出会い、翌朝まで神戸をさまよい、思いを語り合っていくというあらすじだ。

実際に神戸市東灘区で震災を体験した森山未来と佐藤江梨子が、説得力をもって演じた。

百音は気象予報士試験に合格したが、思いを周囲に話せずにいた。森林組合での仕事ぶりが認められ、夢があるなら進むよう伝えられると、組合を辞めて東京で気象にまつわる仕事を目指すことを打ち明ける(第45回、番組公式HPから)

百音は気象予報士試験に合格したが、思いを周囲に話せずにいた。森林組合での仕事ぶりが認められ、夢があるなら進むよう伝えられると、組合を辞めて東京で気象にまつわる仕事を目指すことを打ち明ける(第45回、番組公式HPから)ドラマはフィクションだから、設定は自由だ。ただ震災後に、「津波を見ていないから」と半ば責めるような台詞が発せられることにいまひとつリアリティーを感じない。震災のとき重大な被災地にいなかったことを、ひけめに感じる人はどれくらいいるのだろうか。

故郷に戻った百音の実家に幼なじみが集まった。なぜ戻ってきたのか問われた百音が地元のために働きたかったからだと答えると、亮は「きれいごとにしか聞こえない」と突き放した(第98回、番組公式HPから)

故郷に戻った百音の実家に幼なじみが集まった。なぜ戻ってきたのか問われた百音が地元のために働きたかったからだと答えると、亮は「きれいごとにしか聞こえない」と突き放した(第98回、番組公式HPから)本音をぶつけるというより、毒を吐くような言葉に対し、他者に思いを寄せる百音は寛容に受け止めるが、心の傷をえぐっていくような展開がずっと続いた。

安達氏は被災者とボランティアら支援者の関係について、脚本で百音に語らせている。

百音の母から勉強を教わった中学3年の少女が「助けてもらってばかりで悪いから」と話すのに対し、百音は「助けられているようで、こちらも助けてもらっている。助けてばかりだったとしても、それはそれでいい世の中の方がいいんじゃないか」と返す。気仙沼にあいさつに行く恋人の菅波光太朗(坂口健太郎)に、「助けてください、といわれるのも幸せなもんですね」と言った。

母の元教え子の中学生あかりとの交流が続いたある日、勉強を教わることを、「助けてもらってばかりで悪いから」と遠慮しようとするあかりに、百音は「助けてるようで、こっちも助けてもらってるから」と話しかけた(第105回、番組公式HPから)

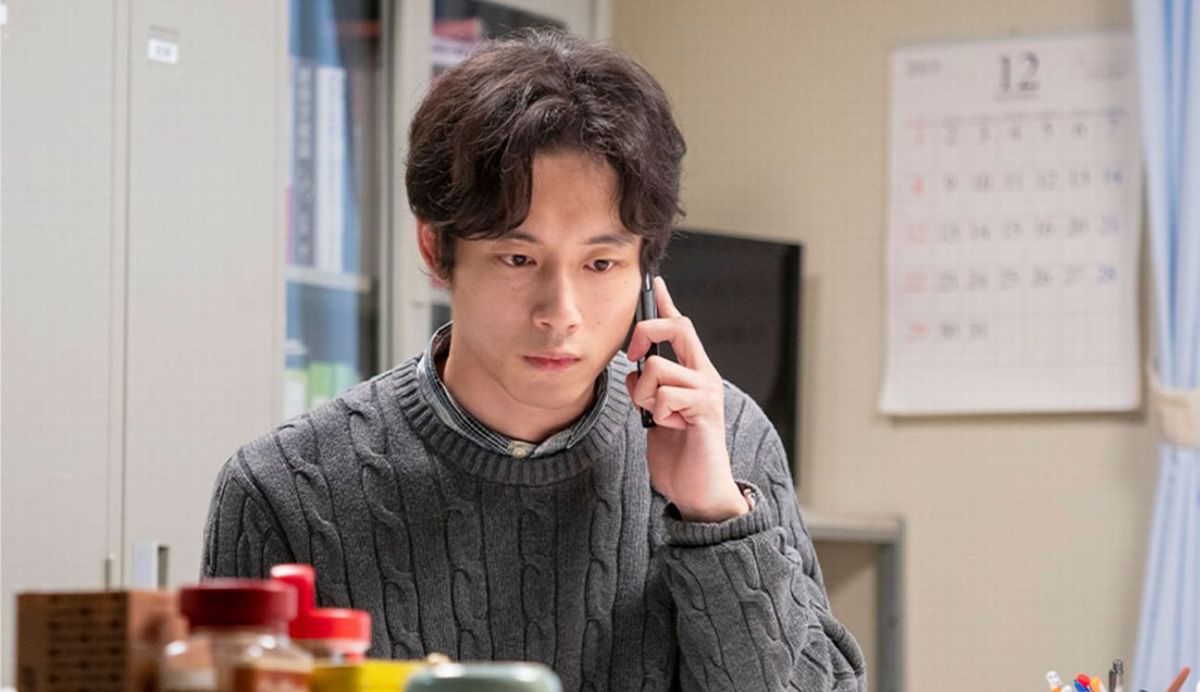

母の元教え子の中学生あかりとの交流が続いたある日、勉強を教わることを、「助けてもらってばかりで悪いから」と遠慮しようとするあかりに、百音は「助けてるようで、こっちも助けてもらってるから」と話しかけた(第105回、番組公式HPから) 恋人の菅波が百音との電話で、両親への結婚の挨拶について相談。「僕ひとりで乗り切れるような案件じゃないので助けてください」と伝えられた百音は、「助けます。いや、助けてくださいと言ってもらえるのもすごく幸せなもんですね」と応じた(第106回、番組公式HPから)

恋人の菅波が百音との電話で、両親への結婚の挨拶について相談。「僕ひとりで乗り切れるような案件じゃないので助けてください」と伝えられた百音は、「助けます。いや、助けてくださいと言ってもらえるのもすごく幸せなもんですね」と応じた(第106回、番組公式HPから)助けられる方が負担を感じるという一方的な関係ではない、ことをはっきりと伝えている。震災時の不在に対する脚本家のメッセージが最後に示されるのかもしれないが、まだ見通せない。

フジテレビドラマ「コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命」の一場面。山下智久演じる藍沢耕作と新垣結衣演じる白石恵(番組公式HPから)

フジテレビドラマ「コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命」の一場面。山下智久演じる藍沢耕作と新垣結衣演じる白石恵(番組公式HPから)それぞれが目ざす命を救うアプローチをめぐる苦悩と行動を、ひとりひとりのモノローグを通じて表現し、作品全体の共振をもたらせていた。

ところが、「おかえりモネ」では

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください