環境保護から「海の砂漠化」の調査、そして郷土愛の醸成へ

2021年10月22日

南西諸島の玄関口である種子島に、縁あって、2013年以来ほぼ毎年2~3回の頻度で通っている。種子島は、鉄砲伝来とロケット打ち上げの島としてはあまりにも有名であるが、隣の世界自然遺産の屋久島の陰に隠れてしまって、観光客もなかなかその足を留めてくれない。しかし、種子島には、屋久島の幽玄さとは異なる、煌々とした自然環境があふれている。海中に目を向ければ、そこにはなだらかなサンゴ礁が広がり、たおやかに揺らめく海藻の合間で、鮮やかに着飾った熱帯の魚たちが戯れ、「竜宮城へようこそ!」とばかりに大きなウミガメがそこかしこで出迎えてくれる。

浦田海岸=2020年11月26日、筆者撮影

浦田海岸=2020年11月26日、筆者撮影いま、そのサンゴ礁、海藻、魚、ウミガメのすべてに異変が生じている。また、その異変に拍車をかけるような大規模開発が進行しており、島民の心も大きく揺れている。他方で、この島の未来を担う高校生たちが、極妙な環境学習の成果を挙げようとしている。

教育基本法2条4号は、教育の目標として「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」を掲げ、学校教育法21条2号は、義務教育における普通教育の達成目標として、「学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」を掲げる。2004年には環境教育推進法も制定されたが、環境学習ないしは環境教育は、わが国の学校教育において正規カリキュラムとしては存在せず、社会科や理科あるいは保健体育などさまざまな教科で部分的に触れられるにとどまる。強いていえば、「総合的な探求の時間」においてまとまって取り上げられる可能性があるが、それはあくまでも担当教員次第である。

「総合的な探求の時間」は、文部科学省のホームぺージによれば、「変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成すること」を目標として、学習指導要領が適用されるすべての学校で、2000年から始まったカリキュラムである。これに関わることのない大学教育の現場では、やや懐疑的な見方や、教育方法が未確立であることへの批判などを聞くことがあった。私も懐疑論者のひとりであったが、種子島で経験した高校生たちの取組は、その考えを改めるに十分であった。

さて、種子島の海に異変が生じていることは前述の通りであるが、とくにウミガメの減少はつとに指摘されて久しい。ウミガメの中でも、アカウミガメは国際自然保護連合(IUCN)が作成する「絶滅のおそれのある野生生物のリスト(レッドリスト)」において、「絶滅危惧II類(絶滅危機が増大している種)」に指定されている国際保護動物である。種子島は、彼らの重要な繁殖地のひとつであるが、産卵のための上陸個体数も産卵数もこの10年近くで急激に減少しているという。そこで、何か策を講じた方がいいのではないかということで、さまざまな原因と対策を考えてみた。

ウミガメは、種子島の自然環境を代表する生物であるが、減少の原因はどうも産卵地である海浜に問題がありそうである。それならば、海浜を保護区にするなどの措置を講じるべきである。そのためには、地元自治体の条例づくりが有効ではないか。このようなきわめて単純な発想で、地元の有力者らに条例制定の働きかけを行った。多くの地元議会議員等が賛意を示し、「ウミガメ保全条例」の制定に向けての準備作業をお手伝いすることになった。

しかし、事態は思わぬところから白紙撤回されることになる。あるとき、懇意にしている漁師さんたちと四方山話に興じていて、ふとこの条例制定について触れた。

いつもは冷静沈着な漁師の古川正則さんが、鬼のような形相でまくし立てた。同席していた他の漁師さんたちもこぞって、「網を食い破られて困っている!」、「護らんでもたくさんおる!」、「ますます獲物が減る!」と激高気味に叫ぶ。とくに、秋に行われる種子島名物アサヒガニの網カゴ漁における被害が甚大だという。

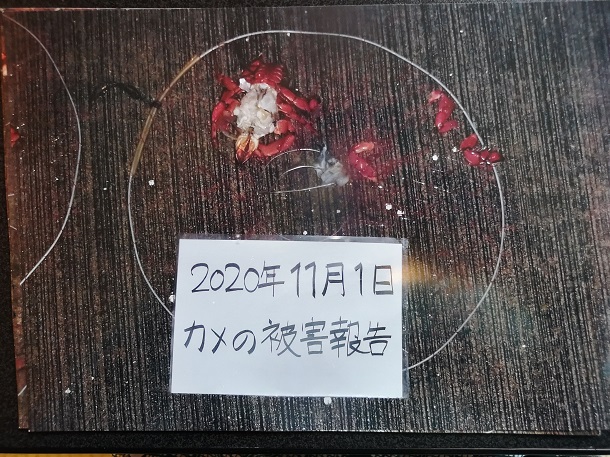

ウミガメによる漁業被害2020年11月1日、古川正則氏撮影

ウミガメによる漁業被害2020年11月1日、古川正則氏撮影地元住民、とりわけ漁業者の同意が得られない以上、そのような条例を制定することは絶対にできない。まずは、漁師さんたちの意見をよく聞き、実地調査をしっかりと行って、さまざまな検討を加える必要がある。他方で、ウミガメを駆除しよう、あるいは保護する必要はないという話にはならない。

市民に問いかけてはどうか。自然とそのような意見が出され、それならばシンポジウムを開催しようということになった。コロナ禍ではあったが、一般市民向けのオンライン開催は技術的に不可能であり、結局、手探りであらん限りの感染症対策を講じて、2020年11月15日に西之表市民会館で「ブルーエコノミーと種子島の漁撈文化」というシンポジウムを開催した。私も、「わが国のウミガメ保全に関する条例の動向」と題する報告を行うとともに、ファシリテーターを務めた。前述の古川さんにも無理をいって登壇してもらい、ウミガメによる漁業被害について詳しく語ってもらった。

当日は、200名を超える市民が詰めかけ、ウミガメが漁業被害をもたらしているという古川さんの話に強い衝撃を受けた。そのなかに、中種子町に所在する県立種子島中央高校の永野由美子先生(現・鹿児島市立玉龍高校教諭)とその生徒たち数名がいた。彼らは、古川さんがさらに語った「磯焼け」という話に興味を覚え、勇気を奮って質問の手を挙げたが、残念ながら時間切れで指名されなかった。

シンポで質問できずに悶々として帰宅した生徒たちを慮り、永野先生は見ず知らずのシンポ登壇者の連絡先を調べ、たまたまホームページ上でメールアドレスを公開していたある登壇者にメールを送った。このメールが、私のところに転送されて来た。じつは、私はシンポから10日を空けずして、別件で種子島を訪問中であった。さっそく永野先生に連絡をとり、高校生たちと直接面会して「磯焼け問題」についてじっくりと語り合う時間を持った。

彼らは、「総合的な探求の時間」のテーマとして「ウミガメ保護」を選び、そのために何ができるのかを模索中であった。当初は、ウミガメをモチーフにしたお菓子を文化祭などで販売して、その売り上げをウミガメ保護活動の団体に寄付しようと考えていたという。しかし、それではウミガメ保護とは直接にはつながらない。考えあぐねていた時に、前述のシンポジウムが開催されると知って参加したのだという。そこで初めて聞いた「ウミガメと漁業者との競合」、そして「磯焼け」という問題に触れ、その原因を探ってみようということになった。

それからの展開は早かった。高校生たちは、磯焼けの原因について資料を探して調べ、さらには役所、漁業者、農業者への聞き取り調査を丹念に重ねた。そして、磯焼けとは、海藻の減少による「海の砂漠化」であり、全国的に発生して深刻な漁業被害をもたらしていることを知り、河川流域に何か原因があるのではないかという仮説を立てた。

磯焼けの原因については、学問的には諸説紛糾している。自然科学分野では、水温上昇説(気候変動による海水温の上昇)、食害説(海藻を好んで食べる魚やウニの増加)、貧ミネラル化説(河川から流入する森林の腐食物質由来のミネラル不足)などが主張されているようだ。

門外漢ながら、私もできる限りで各説を検証してみた。温暖化による水温上昇が主原因ならば、わが国だけではなく周辺国や地域でも発生している可能性がある。そこで台湾の知己の研究者に問い合わせたが、そもそもそのような現象を知らないという。念のため、さらに南のフィリピンの研究者にも尋ねてみたが、寡聞にして知らず、むしろ海洋プラスチック汚染の方を考えてくれと返された。彼らも磯焼けに関しては門外漢であり、これだけでわが国以外で磯焼け問題は発生していないとは断言できない。そもそも、わが国の沿岸域での磯焼けは1960年代にはすでに確認されており、温暖化が問題視されるようになった1980年代にはより深刻化していた。

食害についても、ウニや特定の魚種はその昔はさらに数が多かっただろうから、合理的な説明が難しい。そうすると、貧ミネラル化説がどうも有力になる。山林の落葉枝は、腐食して微生物に分解されて豊かな土壌を形成する。それが上流から下流へ、そして海へと運ばれ、河口域において海藻(草)の基となるとともに、大量の植物性プランクトンを発生させる。河川流域というのは、人体の経絡のようなシステムであり、その一部に滞りや障りがあれば全体の機能も阻害されよう。

明治18年にアメリカ商船「カシミア号」が漂着した伊関集落=2018年10月20日、筆者撮影

明治18年にアメリカ商船「カシミア号」が漂着した伊関集落=2018年10月20日、筆者撮影このような視点で、海に流入する河川の流域全体を眺めたとき、当たり前だと思っていた景観の多くが、じつは人工物あるいは人為的に作出されたものだということに気づかされる。わが国の中小河川の多くは、治水対策として三面コンクリート張りであることが多く、多くの水生生物の生息や繁殖には適していない。また、家庭の台所や風呂などから排出される生活排水も大量に流れ込む。水質汚濁防止法の関係規定は、住民との関係では訓示規定にとどまっており、何がどのくらい排出されているのかは不明である。

そして、上流域の森林の樹種に目を向けると、スギを中心とした常緑の針葉樹ばかりがひしめいている。これは、戦後のわが国の植林政策により、広葉樹に替えて針葉樹ばかりを植えた結果である。斜面に向かって下方に根を生やす針葉樹は土砂災害を増幅させ、なによりも常緑樹ゆえに豊かな腐植土の形成に寄与しない。これらの視点や考え方は、すでに多くの学問分野で議論され、先行業績も複数散見される。種子島中央高校の生徒たちは、代表的な先行研究を読み込んだうえで、これらの問題を自らの足と目で確認し、その解決のための具体策を講じようと考えたのである。

2021年3月6日と7日に、河川の上流から下流までを歩いて観察し、流域マップを作るというはじめてのフィールドワークが実施された。ここから、西之表市に所在する県立種子島高校の生徒数名が人伝に話を聞き、興味を覚えて参加することになり、活動が他校へと波及した。調査対象は、西之表市の北東部を流れる湊川に焦点を絞った。湊川上流域の森は多様性に富み、数年前までは河口域に豊かな藻場が広がっていたことがわかっていた。

当日は、地元住民はもとより、前述のシンポに参加した大学教員らが手弁当で全国各地から馳せ参じた。湊川上流域の森林所有者である土地の古老から昔話も伺いながら、植生、地質、農業、畜産、漁業などの問題を幅広く学ぶことになった。じつは、湊川の上流の森にはスギとともに、亜熱帯の指標とされる常緑性の大形木性シダであるヘゴが自生している。いまや、西之表市の観光スポットとして大いに注目されているが、地元住民でも実際に訪れたという人は少ない。

亜寒帯・寒帯のスギと亜熱帯・熱帯のヘゴが共生する森の景観は、ジュラシックパークを彷彿とさせるジオラマを形成している。また、下流域に広がるマングローブ林は、世界における自然分布の北限にあたるという。平素、車での移動に慣れ親しんでいる高校生や地元住民にとって、わずか5キロメートル足らずとはいえ、ただ山と川を見るだけのために歩くことなど初体験であったことだろう。しかし、単なる日常生活の空間であった島の風景の中で、自分たちにとって未知の景観や生物に出会い、はじめて島の豊かな自然環境に気づいたことは何よりの収穫であった。郷土愛というのは、誰かに強制されるのではなく、こうして自覚的に萌芽するものではないだろうか。

湊川上流のヘゴの森=2021年3月6日、筆者撮影

湊川上流のヘゴの森=2021年3月6日、筆者撮影このフィールドワークの成果はあまりにも多く、新たな課題もみつかった。とくに、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください