衆院選期間中、看板ニュース番組で起きていた“異変”

2021年11月05日

2021年の衆議院選挙をめぐり、テレビのニュース番組はどのように報道したのだろうか。

筆者は国政選挙のたび、ニュース番組や情報番組などの報道について独自にデータを集計してチェックしている。

異例の短期決戦となった今回の衆院選挙では、ニュース番組に大きな“異変”がみられた。

これまで国政選挙のたび比較的熱心に選挙報道に時間を割いてきた看板ニュース番組で、選挙期間中にもかかわらず、従来の衆院選挙ほど選挙を扱わなかったのである。

その典型がTBS「news23」である。

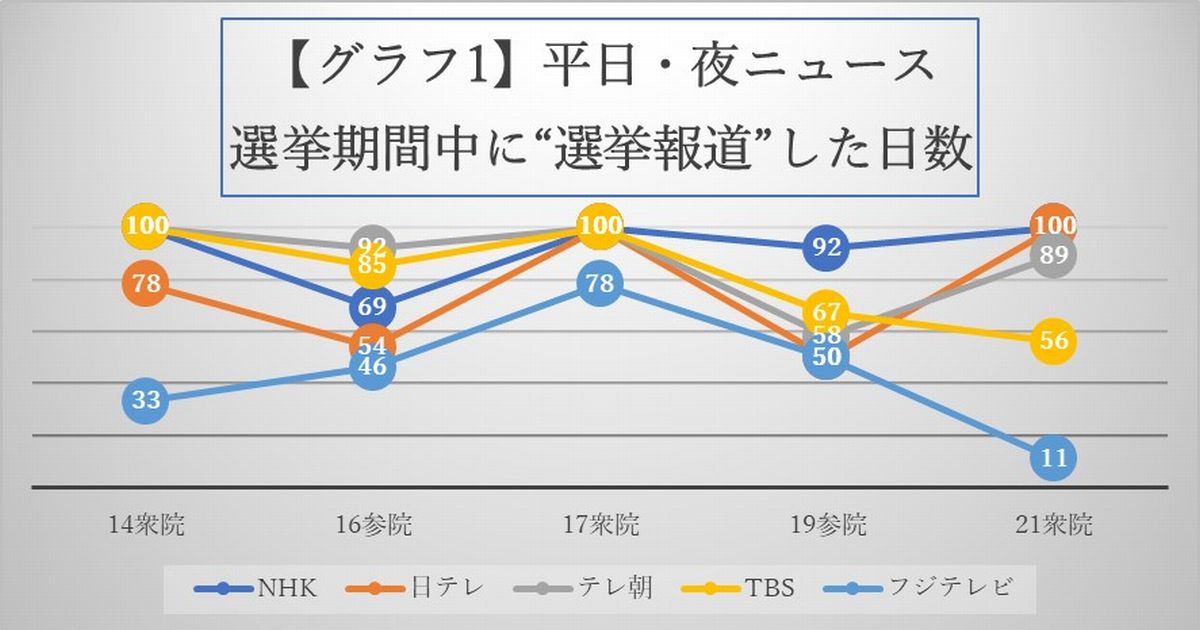

公示日から投票前日までの選挙期間中の平日は9日間ある。このうち衆院選挙について報道した日が何日あるかを夜ニュースで比較してみた。各局の夜ニュースの看板番組はNHK「ニュースウオッチ9」、日本テレビ「news zero」、テレビ朝日「報道ステーション」、TBS「news23」、フジテレビ「FNN Live News α」だ。

選挙期間中の平日の数を分母とし、実際に選挙報道があった日を分子としてその割合をグラフにしてみた。選挙期間中の平日9日間のすべてで選挙を扱っている場合は9分の9で、100%ということになる。折れ線の中の数字はそのパーセントを表している。(グラフ1)

このうち黄色の線がTBS「news23」だ。2014年と2017年の衆院選挙では、放送日のすべて(100%)で選挙報道をしていたのに、それが2019年の参院選で大きく減り(67%)、2021年の衆院選ではさらに減っている(56%)。

看板の夜ニュース番組で、選挙期間中の9日間の報道機会のなかで選挙を扱ったのはNHKと日本テレビが9日。テレビ朝日とテレビ東京が8日。これに比べれば、「報道のTBS」とされた局の看板ニュース番組で5日というのはいかにも少ない。

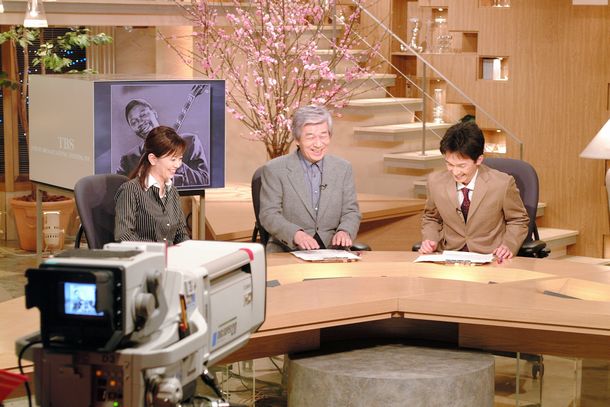

ジャーナリストの筑紫哲也がキャスターを務め、「報道のTBS」を象徴する番組としてその名前が今も残るニュース番組「news23」。それが2019年参院選から比率を大きく落とし、今回の2021年衆院選挙ではさらに落とした。

「選挙を放送しない日」が急増したのは何を意味するのだろうか。単純に考えれば、「選挙」では視聴率が獲れないから「選挙報道を捨てる」。そう見るのがテレビ報道にかかわってきた人間からすれば、妥当な解釈だろう。

こうした実態はこの番組のかつての姿を知っている者から見れば、さびしいものがある。かつて筑紫哲也は報道番組の質を保ちながら伝えるべきことを伝えるために、必要最低限の視聴率を「生存視聴率」と呼び、それを死守しながら自由で批評性が強い「多事争論」などの報道を展開していた。

ジャーナリズムの世界に身を置いてきた者として、「news23」という看板だけは同じ名称とはいえ、その中身が大きく変質してしまったと言わざるをえない。

「NEWS23」のスタジオ。左から草野満代、筑紫哲也、佐古忠彦の各キャスター=2005年3月5日、東京都港区赤坂のTBS

「NEWS23」のスタジオ。左から草野満代、筑紫哲也、佐古忠彦の各キャスター=2005年3月5日、東京都港区赤坂のTBS視聴率が獲れないから「選挙報道を捨てる」という傾向は他局でも見られる。特にあからさまなのが、公示日を除いて選挙について報じなかったフジテレビの「FNN Live News α」だ(薄い青の折れ線)。選挙期間中の9日間に選挙を報じたのは1日のみ。テレビの報道は国政選挙に際して有権者に争点などの判断材料を示すという公共的な役割を担ってきたはずだが、フジテレビの夜ニュースはそれを放棄してしまったのだろうか。

筆者は2012年にテレビ局を退職して大学教員になって以来、国政選挙ごとにニュース番組や情報番組の報道内容を独自に分類して分析する研究を続けている。

今回、国政選挙としては初めてといえる“報道スタイル”があった。

「候補者や政党の政策などは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください