住宅確保給付金の利用34倍、窓口相談は3倍に急増――困窮者支援制度の限界を露呈

2021年11月22日

11月19日、政府は財政支出ベースで55.7兆円となる過去最大規模の経済対策を閣議決定した。財政支出のうち、国費は43.7兆円で、2021年度補正予算案として31.9兆円が計上された。

岸田文雄首相は、同日午前の政府・与党の会合で「国民に安心と希望を届けられる十分な内容と規模になっている。成長と分配の好循環を生み出していく」と強調した。

焦点となっていた給付政策では、18歳以下の子どもを対象とした給付(高額所得者の世帯を除き、現金及びクーポンをそれぞれ5万円ずつ支給)や、住民税非課税世帯を対象とした一世帯あたり10万円の現金給付といった支援策が盛り込まれた。

政府与党政策懇談会で発言する岸田文雄首相=2021年11月19日午前、首相官邸

政府与党政策懇談会で発言する岸田文雄首相=2021年11月19日午前、首相官邸今回の給付政策は、公明党の「高校3年生の年代まで1人一律10万円相当を給付する」という公約と、自民党の「非正規雇用者・女性・子育て世帯・学生をはじめ、コロナでお困りの皆様への経済的支援を行います」という公約を足し算で合わせたものだと言えるが、生活困窮者への支援策としては不充分であり、到底、「安心と希望を届けられる」内容にはなっていないと私は考えている。

現金給付のあり方について私は、迅速に手続きをおこない、所得制限による線引きがもたらす分断を避けるためにも、昨年の特別定額給付金のように一律に現金給付をおこない、同時に富裕層への課税強化をおこなうことで「後で税金として返してもらう」という方法が最も有効で、現実的だと主張してきた。

しかし、政府はこうした考え方を採用せず、子育て世帯を除けば、住民税非課税世帯という極めて限定的な範囲の低所得者世帯だけを支援対象にしようとしている。

東京23区に暮らす単身世帯の場合、住民税非課税の対象となるのは、年収が100万円以下という極度の貧困状態にある人だけである。この地域での単身世帯の生活保護基準は約12~13万円(住宅費分を含む)なので、今回の10万円現金給付の対象となる世帯は国の定める「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を大きく下回っている世帯だけということになる。

「子どもがいるかどうか」、「住民税非課税世帯かどうか」という線引きは、単身のワーキングプアを中心に多くの低所得者層を支援対象から排除し、社会に深刻な分断をもたらすだろう。

また、私は単発の現金給付等の緊急対策と並行して、生活保護や住居確保給付金などの既存の制度を抜本的に改善し、公的な支援にアクセスできる人を政策的に増やさなければ、貧困拡大に対策が追い付かないと訴えてきた。生活困窮者への支援制度を恒久的に利用しやすくすることこそが、一番の所得再分配政策になるからだ。

今回の対策に、こうした観点が欠如しているのは残念でならない。

生活困窮者の支援団体「TENOHASI」が実施した炊き出しと生活相談。並んだ人たちは次々と弁当を受け取った=2021年9月、東京都豊島区の東池袋中央公園

生活困窮者の支援団体「TENOHASI」が実施した炊き出しと生活相談。並んだ人たちは次々と弁当を受け取った=2021年9月、東京都豊島区の東池袋中央公園その一方で、各自治体で生活困窮者の相談窓口を担当している現場からは、深刻な状況が報告されている。

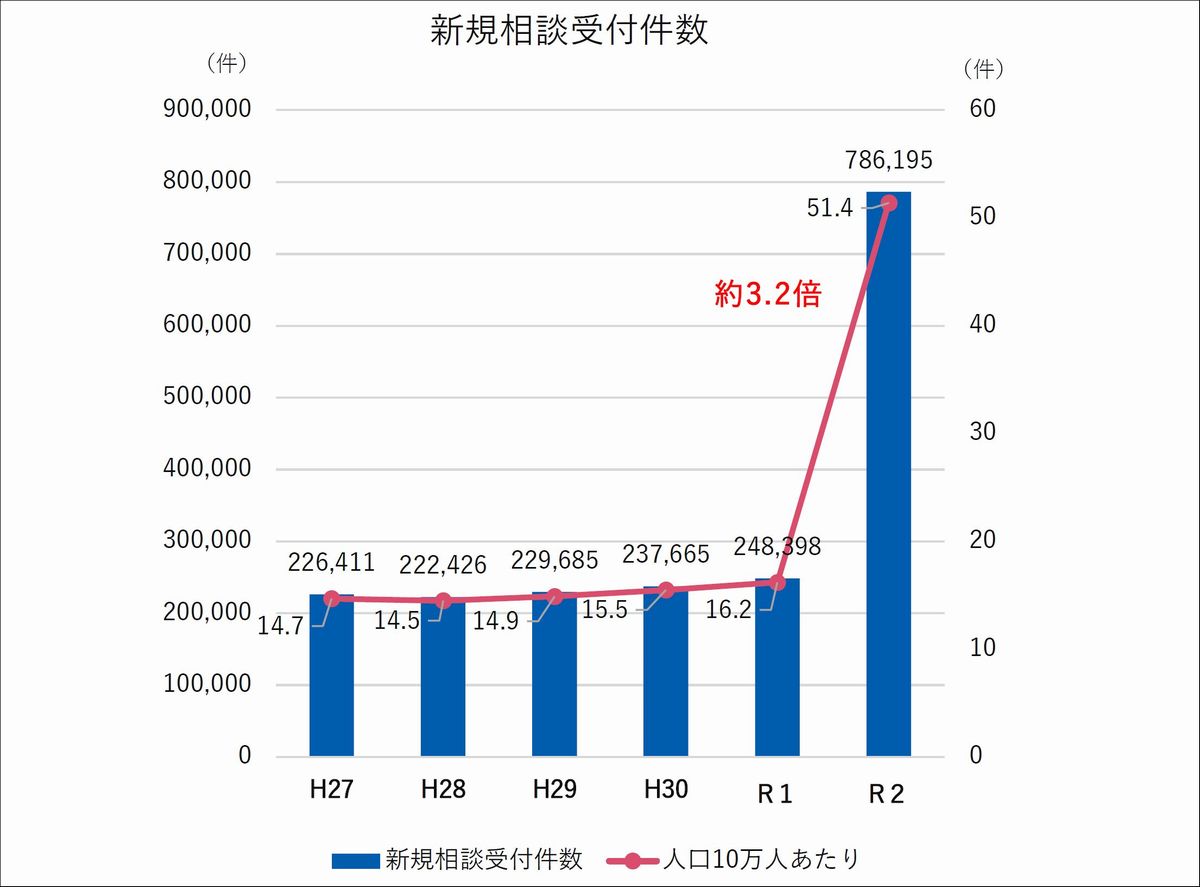

10月25日、厚生労働省は各自治体に設置されている生活困窮者自立支援制度(困窮者支援制度)の相談窓口における2020年度の新規相談件数が78万6195件(速報値)にのぼったという集計結果を公表した。この件数は、前年度(24万8398件)の3倍を超えており、この制度が創設された2015年度以降、最多となっている。

生活困窮者自立支援制度の新規相談件数の年度別推移(厚生労働省の検討会資料から)

生活困窮者自立支援制度の新規相談件数の年度別推移(厚生労働省の検討会資料から)

自治体の相談窓口

自治体の相談窓口各自治体へのアンケート調査では、「解雇・雇い止め等による非正規雇用労働者からの相談が増えた」、「個人事業主からの相談が増えた」と感じていると回答した自治体が約85%にのぼり、「住まいに課題のある人からの相談が増えた」という回答も8割を超えていた。

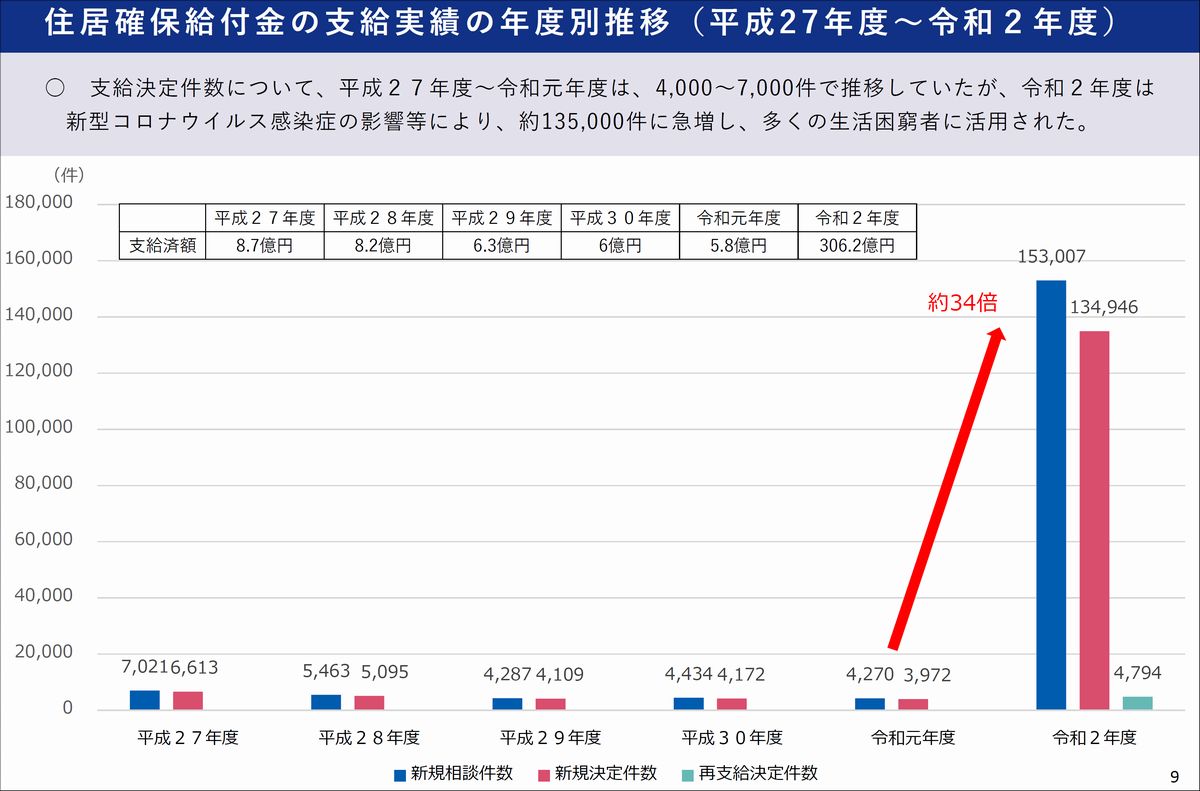

コロナ禍の経済的影響により収入が減少し、住まいの維持に困難を抱えている人が増えていることは、困窮者支援制度の支援メニューの一つである住居確保給付金(期限付きの家賃補助)の利用件数が急増していることからもわかる。

2016年度以降、住居確保給付金の決定件数は毎年4000~5000件にとどまっていたが、2020年度はフリーランスや自営業者が利用しやすいように制度が改善されたこともあって、利用者数が急増。年間の決定件数が約13万5千件と、前年度比で34倍となった。同制度による支給金額を決算ベースで見ると、2020年度は306億円と前年度比52.8倍まで急伸している。

住居確保給付金の支給実績の年度別推移(厚生労働省の検討会資料から)

住居確保給付金の支給実績の年度別推移(厚生労働省の検討会資料から)私は、困窮者支援制度を根拠づける法案が国会で審議されていた2013年当時から、この制度が生活困窮者を支援することを目的にしていながら、支援メニューが就労面での支援に偏っており、家計を支える現金給付のメニューがほとんどないことを問題視してきた。

コロナ禍の影響で雇用が悪化し、就労支援がほとんど機能しなくなった状況において、困窮者支援制度の中で、唯一、現金を給付するメニューである住居確保給付金が最も活用されたというのは、困窮者支援制度の限界を示す象徴的な出来事だったと思う。

コロナ禍で住居確保給付金は利用しやすくなったものの、依然として収入要件が厳しすぎること(東京都内の単身者の場合、月収約13万8千円以下)、支給される給付金の上限額も低いこと(都内の単身者で53700円)、支給期間が限定されていること(原則として最長9ヶ月間)、ハローワークでの求職活動が要件とされていること、敷金・礼金等の初期費用の支給がないこと等、さまざまな問題点が残されている。

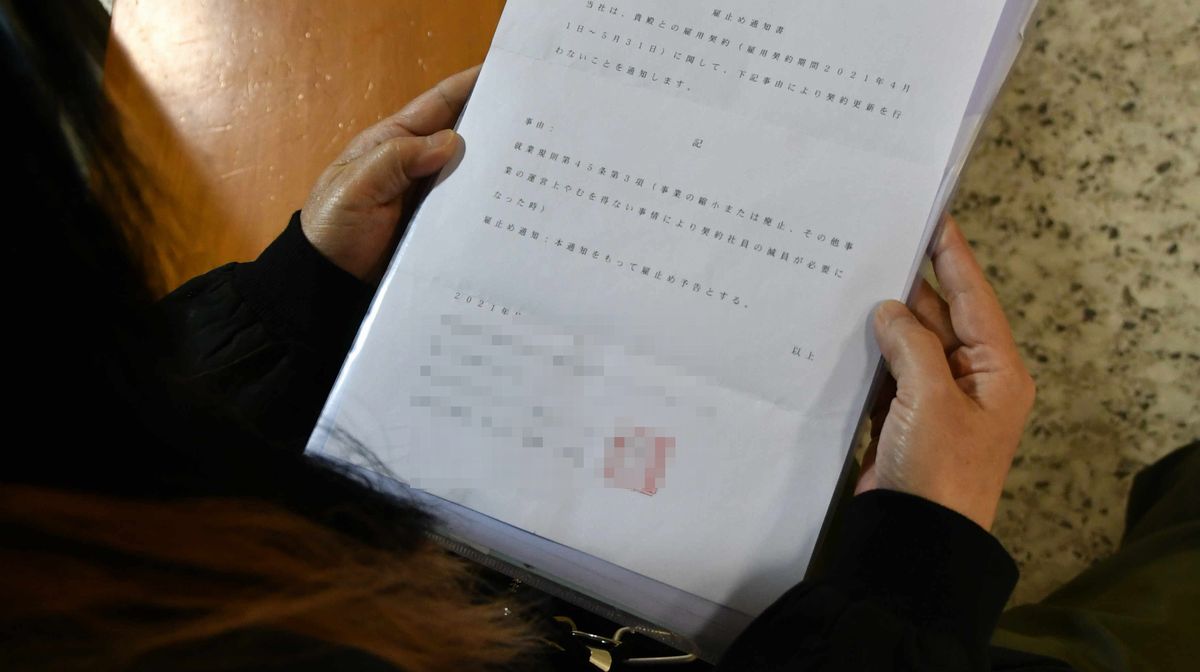

派遣社員として働いていた札幌市内の会社から、「新型コロナウイルス感染拡大による業績悪化」を理由に契約を打ち切られた女性。雇い止めを告げる文書を手に「コロナのせいと言えば会社は何でもできてしまう」と話した

派遣社員として働いていた札幌市内の会社から、「新型コロナウイルス感染拡大による業績悪化」を理由に契約を打ち切られた女性。雇い止めを告げる文書を手に「コロナのせいと言えば会社は何でもできてしまう」と話した厚生労働省の検討会では、住居確保給付金のあり方についても議論されていく予定だが、委員の一人である菊池馨実氏(早稲田大学法学学術院教授)は、1回目の会議に提出した「メモ」において以下のような指摘をおこなっている。

「今般のコロナ禍で、住まいを喪失するおそれのある人の多さ(裾野の広さ)が顕在化した以上、そうした住宅喪失リスクに対応した体制を本格的に整備すべきではないかとの疑問が生じる。直接的には、今回の特例で拡大・緩和された支給対象者等の扱いいかんといった論点になると思われるが、従来から手薄であった家賃補助的な施策を本格展開する好機とも言い得る。」

私も菊池氏の主張に全面的に賛同するものであり、欧米で実施されているような公的な住宅手当(普遍的な家賃補助制度)の実現に向けた議論を検討会でもぜひおこなってほしいと思うが、同時に、これから検討会で議論を進め、2022年以降の法改正をめざすという厚労省の立てているスケジュールは悠長すぎるとも感じている。

東京都の窓口に当面の住まいの相談に訪れた20代の男性。ホテルなどを転々としながらコンビニでアルバイトして生活しているという。「新型コロナの影響が続く中、今の仕事がなくなったら生活できない」と話した

東京都の窓口に当面の住まいの相談に訪れた20代の男性。ホテルなどを転々としながらコンビニでアルバイトして生活しているという。「新型コロナの影響が続く中、今の仕事がなくなったら生活できない」と話した私が世話人を務める「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は、10月の衆議院総選挙に候補者を出した各政党に対し、「公的な住宅手当の創設」を公約の目玉政策として掲げることを求めるネット署名に取り組んだ。このネット署名には約6000人の賛同を得ることができた。

私たちの働きかけの効果がどこまであったのかは不明だが、総選挙において、野党4党(立憲、共産、れいわ、社民)と与党の公明党は住居確保給付金制度の見直しを公約に盛り込んだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください