属性で学生を「排除」する過ちを繰り返すな

2021年11月25日

政府は、困窮する大学生や専門学校生への支援策として、10万円の「就学継続資金」を給付する方針だという。

「朝日新聞」の報道によると、主な対象として見込まれるのは、授業料の減免などを受けられる「修学支援制度」の利用者とされる(注1)。筆者はこの点を強く懸念している。

理由のひとつは、「修学支援制度」は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が対象で、かなり要件が厳しいことである。

しかしそれ以上に看過できないのは、同制度の基準をそのままあてはめれば、仮に世帯年収が基準を下回っていても、学生の「属性」によっては支給の対象外になることである。

そもそも一度きりの10万円の給付では「その場しのぎ」や「焼け石に水」に過ぎず、学生の困窮問題に向き合っているとは評価できない。そのうえ、重大な欠陥のある「修学支援制度」に沿って受給条件を決めれば、学生を「分断」し、「排除」することになる。

学びたい人は、誰であれ、学び続けられる環境を整えることを求めたい。そうしない限り、「就学継続」の名が泣くことになる。

1万円札10枚=東京・霞が関の財務省前で

1万円札10枚=東京・霞が関の財務省前で「修学支援制度」で排除されている「属性」のひとつは、大学院生である。

その「理由」について、文科省はホームページ上で、「大学院生は新制度の支援対象になりますか」という問いに答える形で、以下のように説明をしている。

大学院生は対象になりません。(大学院への進学は18歳人口の5.5%に留まっており、短期大学や2年制の専門学校を卒業した者では概ね20歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること等の理由から、このような取扱いをしているものです)(注2)

大学院への進学率が低い(=大学院生はマイノリティである)ことが、直ちに支援対象から外す合理的な説明になっているとは考えられない。同世代は賃金収入があるなか、学費を払いながら研究活動に勤しんでいるのだから、むしろ積極的に支援するのが筋ではないか。

同世代には働いて稼いでいる人がいるといっても、現実問題として、大学院生はどれほど働いて稼げるだろうか。

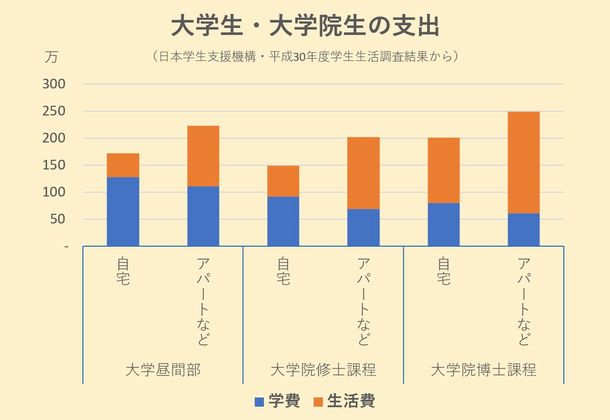

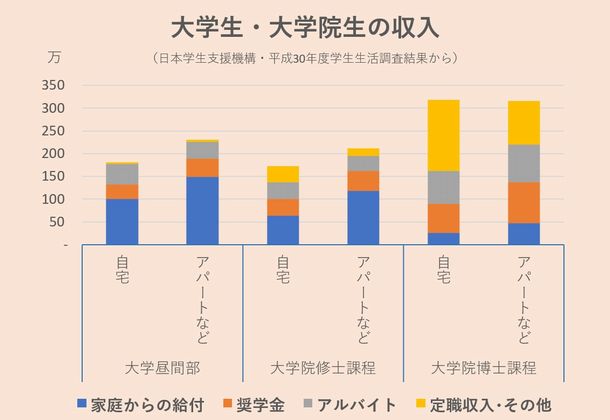

日本学生支援機構による2018年度の学生生活調査によれば、大学院生の学費(授業料、その他の学校納付金、教科書代など)と生活費をあわせると、修士課程で平均約179万円、博士課程で約230万円かかっている。一方、家庭からの給付はそれぞれ95万円、40万円にとどまる(注3)。その差額をアルバイトだけで埋めていれば、研究の時間がなくなってしまう。

結局、多くの場合、奨学金に頼らざるを得ない。しかしその奨学金制度も改悪されているのである。

大学生・大学院生の支出(日本学生支援機構・平成30年度学生生活調査結果から)

大学生・大学院生の支出(日本学生支援機構・平成30年度学生生活調査結果から)

大学生・大学院生の収入(日本学生支援機構・平成30年度学生生活調査結果から)

大学生・大学院生の収入(日本学生支援機構・平成30年度学生生活調査結果から)読者のなかには、「大学院生は奨学金を受けやすいのでは」とお考えの方もいるかもしれない。実際、教職や研究職を志す大学院生の多くが貸与型奨学金制度を利用している。

日本育英会時代には、教職や研究職に就いた場合、奨学金の返済が免除される規定があり、事実上の「給与」扱いになっていた。しかし、2004年の日本学生支援機構の設立

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください