「市民参加」の実現のため、問われる条例の「活用」

2021年12月16日

東京都武蔵野市で住民投票条例案をめぐる衝突が連日報じられている。この動き、外国人の住民投票に焦点があてられているが、この10年来、自民党や憲法改正に取り組む全国組織「日本会議」などによる自治基本条例反対運動そのものだ。彼らは何を問題とし、どんな訴えをしてきたのか。取材ノートを広げてみた。

武蔵野市の松下玲子市長

武蔵野市の松下玲子市長 「まるで、川崎市の『ヘイトスピーチ禁止条例』の賛成反対のぶつかりあいですね」

日本会議神奈川の役員、木上和高氏(75)は武蔵野市での混乱をネットの動画で見てそんな印象をもった。そしてこうも思ったという。

「我々の運動の成果もあって、全国で自治基本条例の制定はほぼ止まったはず。今ごろ、なぜ?」

武蔵野で問題になっているのは住民投票条例。自治基本条例とは話がちがうでしょ、と言うなかれ。木上氏の指摘どおり、この問題は自治基本条例をめぐる攻防の延長線上にある。

というのは、自治基本条例は制定推進派が「自治体の憲法」と位置づけるとおり、住民投票条例や地域コミュニティー条例といった関連条例を基本条例の下にぶらさげていくことで、全体で機能するよう制度設計されているからだ。

武蔵野の場合も、昨年施行の自治基本条例に「住民投票についての必要な事項は別に条例で定める」(19条)とあり、その条文に従って今回の議案提出となった。つまり、この問題は自治基本条例をめぐる攻防の一つ、なわけである。

長年この反対運動に取り組んできた木上氏は武蔵野での混乱を知ってすぐ、武蔵野市長にあて制定反対の意見を届けるよう、メーリングリストなどを通じ賛同者に呼びかけている。

木上氏が抱く懸念は多々ある。①「市民」の定義があいまいで、外国人や「プロ市民(活動家)」らが行政に入り込む②市民の参加と協働などを掲げ、行政・議会による地方自治が破壊される③住民投票はポピュリズムに陥りやすく、誤った行政判断に帰着しかねない④住民投票を通じて、一自治体が国防を揺るがしかねない……。

木上氏は「要は、議会で多数をとれない勢力が、住民投票などをつかって、政策決定権に直接アクセスし、行政を動かす巧妙な仕掛けです」と結論づける。

自治基本条例の制定が全国の自治体でブームになった時期がある。地方分権一括法施行後の2000年代前半から2010年代初頭で、条例づくりは「国と地方は対等な関係」とされた地方自治新時代の象徴になった。

「まちづくり基本条例」「市民参画条例」「自治憲章条例」「行政基本条例」など名称はさまざまだが、自治体運営の基本理念や情報共有、市民参加などを規定。1年間で約40自治体が条例を制定した年もあった。

時を同じくして、保守系言論誌などに自治基本条例の批判記事が掲載され始めた。

一例を挙げると、日本会議と連動し、自民党の政策づくりに影響力がある「日本政策研究センター」が08年、機関誌『明日への選択』で、「自治基本条例の『背景』と『正体』」「誰のための『市民参加条例』か?」「住民投票という『劇薬』にどう対処するか」といった見出しの自治基本条例批判を再三とりあげ、警鐘をならし始めた。

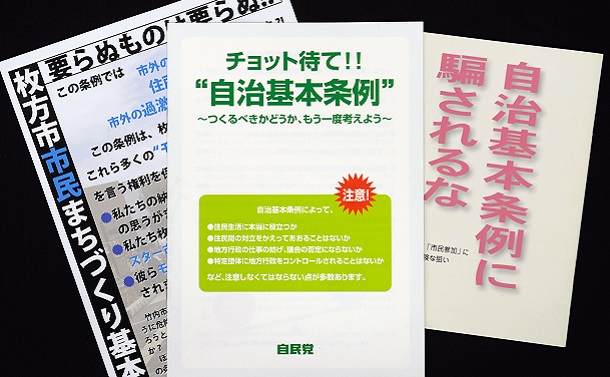

11年には、野党時代の自民党がプロジェクトチームをつくり、政策パンフレット「チョット待て!! 自治基本条例」(B5判・12ページ)を作成。「条例には国家否定の思想が根底にある」などと大々的に批判しはじめたことで、以降、潮目が変わった。

自民党が2011年に作成した『チョット待て!! 自治基本条例』(中央)。反対派のテキストになり、条例をめぐる攻防のターニングポイントとなった

自民党が2011年に作成した『チョット待て!! 自治基本条例』(中央)。反対派のテキストになり、条例をめぐる攻防のターニングポイントとなったプロジェクトチームの参謀役だった八木秀次・麗澤大教授(憲法)は「下野した自民党が保守に回帰し、以前から条例の危険性を訴えていた自分たちの意見に耳を傾けるようになった」と振りかえる。

時は民主党政権時代。定住外国人の地方参政権が検討された時期だったことも大きく影響した。八木氏らが「自治基本条例の『市民』にはプロ市民だけでなく、外国人も含まれる。条例は国籍を不問にしており、外国人地方参政権導入の『蟻の一穴』になりかねない」と説明すると、党内に危機感が一気に広がったという。

保守系オピニオン誌が自治基本条例批判を繰り返していたことはすでに述べた。彼らはいつ頃、条例制定を警戒するようになったのだろうか。

八木氏に尋ねると、米軍厚木基地がある神奈川県大和市で、住民投票制度も盛り込んだ自治基本条例が施行された05年頃だという。

条例は「市長および市議会は、市民の安全および安心ならびに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努める」(29条)と規定。続く30条で、市長は市政にかかる特に重要な事項について、住民の意思を直接問う住民投票を実施できると定めている。

大和市の場合、住民投票の実施に必要な諸要件をあらかじめ定めておく「常設型」とよばれる条例で、住民投票を請求できる資格を「市に住所をもつ16歳以上の者」とし、その総数の「3分の1以上」の署名を請求要件と規定。住民投票の投票資格も請求権者と同じ「16歳以上」とルールを定めた。

八木氏は「一自治体が日本の安全保障を揺るがしかねない。大和の自治基本条例は地方分権が行き過ぎた悪例だ」と批判する。

「自治体乗っ取り計画だ!」

そんな文言が書かれた集会告知のチラシを目にし、記者が自治基本条例の反対運動を取材し始めたのは13年夏だった。

当時、大阪府内のある自治体で自治基本条例制定が進められていて、反対派の集会では約40人の参加者が次々に発言した。「『市民』の定義はあいまいで、住所も国籍も関係ない」「プロ市民や外国人が市政に潜り込んでくる」「首長と議会の二元代表制を崩壊させかねない」

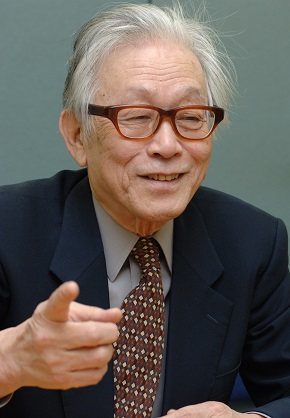

「市民自治」を主唱した政治学者の松下圭一・法政大名誉教授(故人)。菅直人元首相らに影響を与えた=2006年4月15日

「市民自治」を主唱した政治学者の松下圭一・法政大名誉教授(故人)。菅直人元首相らに影響を与えた=2006年4月15日今回読み返してみると、菅直人元首相らが松下氏の信奉者だったとし、自治基本条例は松下氏が提唱したと指摘。その理論や経緯について、「国家の概念を否定し、個人やグループの存在と発言に重きを置く運動体の中で生まれてきた」と記されている。

自民党の都道府県連などを通じ配られたパンフレットは反対運動のテキストとなり、当初、「制定阻止」が目標だった運動は、最近では、制定済みの条例を廃止しようとする議会まで見られるようになった。

19年には、陸上自衛隊の配備計画をめぐって市論が二分する沖縄県石垣市で、自治基本条例(10年施行)を廃止する動きが表面化。市議会に「廃止条例案」が議員提出された。議案は1票差で否決されたものの、昨年6月には、自治基本条例の中の住民投票を定めた条項などを削除する改正案が可決された。

改正点は、住民投票条項のほか、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください