原賠審の議論や高裁判決を無視する東電――被害を無いと嘯き、声を抑え込む姿勢を問う

2021年12月24日

原発事故から10年の今年3月、テレビ会議などを通じて、福島第一原発にいる社員らに訓示する東京電力の小早川智明社長。「福島の復興、福島の未来のため全力を尽くしてほしい。10年を区切りとせず福島への責任をまっとうしよう」と述べた=2021年3月11日

原発事故から10年の今年3月、テレビ会議などを通じて、福島第一原発にいる社員らに訓示する東京電力の小早川智明社長。「福島の復興、福島の未来のため全力を尽くしてほしい。10年を区切りとせず福島への責任をまっとうしよう」と述べた=2021年3月11日2011年の福島第一原発事故を受けて、東京電力(東電)は、3つの誓い(①最後の一人まで賠償貫徹、②迅速かつきめ細やかな賠償の徹底、③和解仲介案の尊重)を公表しています。現在も、この3つの誓いを遵守するというのが東電の公式見解です。

しかし、実際の東電の姿勢が、3つの誓いの精神からはおよそかけ離れたものだったというのは、たとえば、原発ADR(裁判外紛争解決手続)において和解案の受諾を拒否し続けたように、被害救済に携わった実務法曹家の間では共通認識となっています。

そして、近時の東電の主張は、これまでにも増してより悪質なものになっています。

そこで、本稿では、東電の主張と狙いを紹介し、何が問題なのか、どう悪質なのかを2回に分けて明らかにしたいと思います。今号【上】では、賠償支払いの枠組みや、東電の主張内容を紹介します。次号【下】では、今号をふまえて、東電の主張の狙いや、これがどう批判されるべきかについて述べたいと思います。

「福島を切り捨てるな」と示す生業訴訟原告団=2017年10月、福島市

「福島を切り捨てるな」と示す生業訴訟原告団=2017年10月、福島市訴訟の一方当事者である東電が、原告の主張に対して反論すること自体は、訴訟行為として当然のことではありますが、近時の東電の主張は、訴訟のなかのものとしても目に余るものであり、また原告を超えた被害者一般にかかわり、広く救済のありかたにかかわる内容でもあることから、本稿で取り上げる次第です。

原発事故以来、私は、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)をはじめ、原発ADRや直接請求など、様々な形で被害救済に携わってきましたが、被害者の蒙った被害に対して、その救済は充分とはいえません。だからこそ、被害者は声をあげていますが、そうした声に真摯に向き合うのではなく、被害は無いと嘯き、声を押しつぶそうとしているのが、東電です。以下、詳しく述べます。

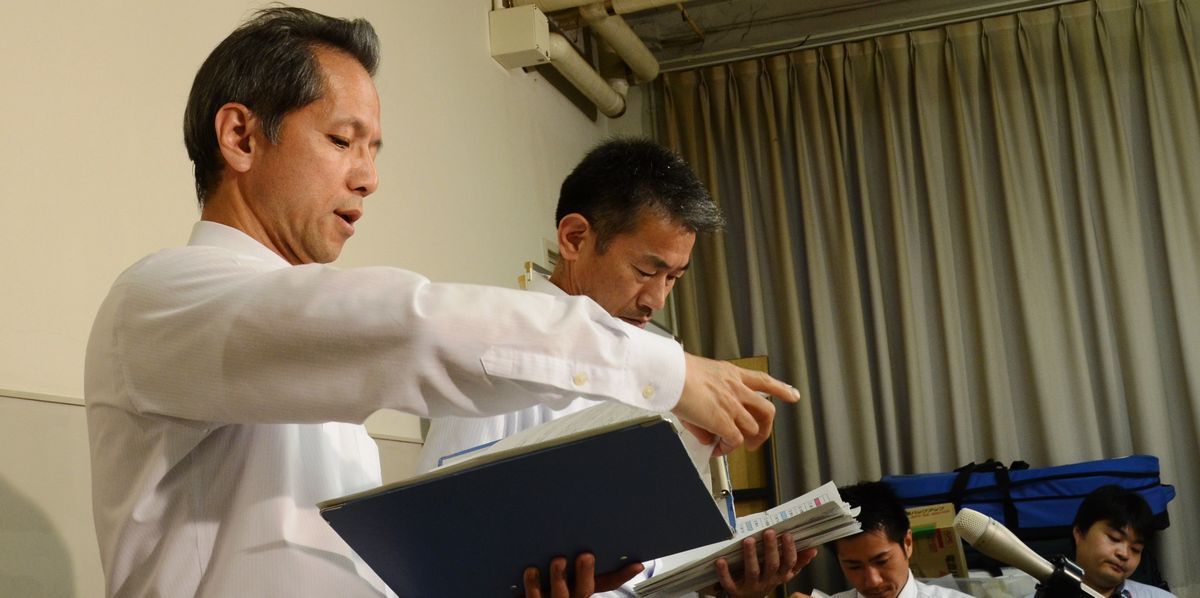

法廷に先立つ集会で原告団に呼びかける筆者=2015年5月、福島市

法廷に先立つ集会で原告団に呼びかける筆者=2015年5月、福島市東電の主張を紹介する前に、まずは原発事故の賠償支払いについて、現行の枠組みを確認しておきたいと思います。

現行の枠組みは、原子力損害賠償法(原賠法)や原子力損害賠償・廃炉等支援機構法といった法律によって建てつけられています。

原賠法は、原子力事業者の賠償責任を明記したもので、第1条では、「被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする」と謳われています。教科書的には、被害者保護と原子力事業の健全な発達という2つの目的を有している法律だと説明されるはずですが、私見では、「金は払うから原発やらせろ」という、被害を金で抑え込んでも原発を進めることを目的とした原発推進法だととらえています。

「原子力明るい未来のエネルギー」の立て看板=2014年10月、双葉町

「原子力明るい未来のエネルギー」の立て看板=2014年10月、双葉町いずれにしても、国の責任は明記されず、メーカーの責任は免除し、原子力事業者のみが賠償責任を負うという原賠法が、現在の賠償支払いの中核を担っています。

また、この法律では、原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)という機関が設置されることになっていて、原賠審が賠償の指針を定めることになっています。

実際、今回の原発事故後には、原賠審は、中間指針と題する指針をはじめ、複数回にわたって指針を策定しています。東電は、この指針をベースに、賠償支払いをこれまで行ってきました。

なお、賠償の主体は東電ですが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて、東電が被害者に賠償する資金を、政府が肩代わりするという仕組みになっています。これまで、東電に対する資金援助は、10兆円を超える規模になっています。

地震と津波により、チェルノブイリ原発事故以来、世界で最も深刻な原子力事故を起こし、甚大な被害を出し続けている東京電力福島第一原発=2011年3月20日、福島県大熊町、エア・フォート・サービス提供

地震と津波により、チェルノブイリ原発事故以来、世界で最も深刻な原子力事故を起こし、甚大な被害を出し続けている東京電力福島第一原発=2011年3月20日、福島県大熊町、エア・フォート・サービス提供中間指針など原賠審が策定した賠償の指針について、一般的には、指針は賠償の最下限を示したものと理解されてきました。中間指針自体が、指針は賠償の「目安」であり、指針に含まれていないものであっても、損害に該当するものはあるとしており、東電に迅速、公平、適正な対応を求めていることも、こうした理解を支えていました。

一方の東電は、中間指針について、特別の事情がない限り、賠償の上限を画したものとする理解に立ってきました。私自身、賠償に関する交渉の席上で、そうした趣旨の発言を東電の担当者から何度も聞いてきました。

中間指針の性格をどのように理解するのかについては、指針を策定する際の会議での、原賠審の能見善久会長の次のような発言も参照されるべきでしょう。

原発事故の放射能に汚染された疑いで避難所から運ばれ、ガンマ線の計測を受ける被災者=2011年3月13日、福島県二本松市

原発事故の放射能に汚染された疑いで避難所から運ばれ、ガンマ線の計測を受ける被災者=2011年3月13日、福島県二本松市「この審査会のそもそもの役割といいますのは、おそらく、この事故は、本来であれば、当事者、責任を負うであろう原子力事業者と被災者、被害を受けた人たちの間の本来個別的な損害賠償の問題ですが、被害が非常に多数、広くわたっているときに、迅速に賠償するということも非常に重要なことですので、そういう意味で、この審査会というものが賠償の指針というのを設けて、特にその指針というのは、裁判でいけば認められるであろうという賠償を一応念頭に置きながら、しかし、多数いろんな個別事情はあって、いろいろみんなばらばらですので、賠償する東電も納得して、迅速に支払ってくれるような、そういう意味で、共通の損害みたいなものを指針の中で取り出して、中間指針とか、あるいは、その補足の指針として出してきているというものでございます。

そういう意味で、これを前提として、指針に書いていないから賠償しないという考え方は、もともとおかしい。東電がそういう言い方をしているということは、私も聞き知っておりますけれども、それについては毎回毎回、審査会としても、この指針の性質というものは、そういうものではなくて、個別の事情に基づいて生じる損害については、指針が上限になるものではなくて、それ以上の損害賠償というものは認められるというのが大原則でございます」

「ただ、実際には、被災者と東電の間では、事故を起こした責任者と、それから被害者ということで、当然対立はたくさんあるわけで、この対立が先鋭な部分について、審査会というのは、これははっきり言いまして、なかなか踏み込みにくいところがございます。これはなぜかと言えば、もし、例えば慰謝料の額についても、東電が明らかに反対して賠償を渋るだろうというような額は、なかなかこれは東電がスムーズに払わないということになってしまって、かえって結局指針が機能しなくなる。指針というのは、東電を縛るものではなくて、これはあくまで東電が自主的にその指針に基づいて賠償するものですから、結局、東電がどうしても嫌だと言われてしまうと動かなくなってしまう。じゃ、東電の意向を聞くのかというと、別にそういうことではなくて、これはもちろん普通の損害賠償の場合であればどうであるかというのを調べた上で、東電側としてもそう反対しにくい賠償というものを決めていくというのが指針の役割であると思っております」(2012年1月27日、第21回原子力紛争審査会における能見会長の発言。太字は筆者による)

国道から集落に向かう道をふさぐバリケード=2021年1月21日、福島県浪江町

国道から集落に向かう道をふさぐバリケード=2021年1月21日、福島県浪江町上記発言は、福島県知事のほか、広野町長、楢葉町長、富岡町長、川内村長、大熊町長、双葉町長、浪江町長、葛尾村長、田村市長、南相馬市長、飯舘村長など、双葉郡の首長らから被害の聴き取りを行っている際のものでしたが、他の委員も同席している場でのもので、議事録として記録されることを認識したうえでの発言でした。

仮に、能見会長の認識が委員の共通認識と異なるものであれば、他の委員からそうした指摘が当然なされたでしょうし、実際、他の委員もそれぞれ発言の機会が与えられていたことからしても、他の委員も能見会長の発言内容に違和感を有していなかったと考えるのが素直です。同席していなかった委員もいましたが、そうした委員が、能見会長の発言を誤りだと考えれば、その後の原賠審の会議の場などで訂正を求めたりすることもできたはずですが、そうした事実はありません。

仙台市内を行進する生業訴訟原告団=2020年9月

仙台市内を行進する生業訴訟原告団=2020年9月能見会長は、出席者の属性なども考慮し、平易かつ率直な表現を用いて、「東電が明らかに反対して賠償を渋るだろうというような額は、なかなかこれは東電がスムーズに払わない」、「東電側としてもそう反対しにくい賠償」と発言したわけですが、この認識は中間指針の性格を示したものとして誤りではなく、むしろ中間指針の性格を端的に示したもので、会長個人の個人的見解などではありません。

そして、上記の能見会長の発言などからしても、中間指針は、決して上限を画したものでないことは明らかです。生業訴訟第1陣の仙台高裁判決でも、中間指針について、「(東電の)任意の支払を念頭に置いた和解金的な色彩があることは否定できない」と認定されています。

福島地裁の裁判官らの検証=2016年3月、双葉町

福島地裁の裁判官らの検証=2016年3月、双葉町さて、それでは東電の主張を確認したいと思います。3つの誓いを公表しつつ、東電は、訴訟の場では、被害者である原告らの主張に対して、賠償請求を棄却する判決を出すよう求め、その理由として、中間指針は合理的なもので、賠償水準としても相当なものであること、中間指針を超える損害はないことを主張してきました。原発事故の被害者が、国や東電を被告として、原状回復や損害賠償を求めた集団訴訟は約30件ありますが、いずれの訴訟でも東電は、同様の主張を展開してきました。

しかし、こうした東電の主張には、2019年末頃から変化が表れてきました。この時期というのは、集団訴訟のうちでも先行している訴訟が、控訴審での審理が終結しつつあるか、あるいはまもなく終結するというタイミングでした。私がかかわっている生業訴訟第1陣も、審理の終結が2020年2月だったので、先行している訴訟のうちの1つでした。

中間指針の内容は合理的で相当なものであるという東電の主張は、どのように変わったのでしょうか。東電が裁判所に提出した準備書面や意見書、法廷で述べた要旨などを材料に、紹介したいと思います。

配布された線量計を手にする児童ら=2011年6月21日、福島県川俣町

配布された線量計を手にする児童ら=2011年6月21日、福島県川俣町・「中間指針等は、訴訟によらない当事者間の自主的な解決を図るための指針として策定されたものであり、訴訟において通常認定される額よりも高額の(少なくともそれを下回ることのない)賠償額を示したものである」(生業訴訟第2陣で福島地裁に提出された東電の書面)

・「訴訟提起者が被害者総数のわずか約0.8%にとどまっていることは、中間指針等に基づく賠償水準がそのような自主的紛争解決の規範として、機能したことを意味している」(生業訴訟第2陣で福島地裁に提出された東電の意見陳述要旨)

・「自主的避難等対象区域においては、放射性物質の拡散による地域の汚染の程度が、その客観的な放射線量の低さと相まって、同区域の居住者にとって、同区域での居住を続けるに当たって社会通念上『受忍限度』を超えない程度のものであったことをうかがわせる。すなわち、本件原発事故による同区域の環境汚染は、法的には不法行為上の権利侵害とまでは評価されないレベルであり、同区域での居住を続けることによる法的な意味での損害を発生させるものではない」(生業訴訟第1陣で最高裁に提出された東電が依頼した専門家〔千葉勝美氏〕の意見書)

・「公益的・公共的な施策としての観点からの支払であり、一種の被害者保護の支払はすべきであるという発想に近いものであろう」(同上)

・「中間指針追補等は、本件原発事故との相当因果関係が認められる範囲の損害を賠償するという観点からではなく、いわば政策的配慮から賠償額を示したものである」(同上)

・中間指針に基づき東電が支払った賠償金は、払い過ぎであるので、直接請求や原発ADRの手続で支払ってきた賠償金の全額が、財産的損害に対するものも含めて、既払金として弁済に充当されるべきであり、弁済の抗弁を主張する(生業訴訟第2陣で福島地裁に提出された書面での主張)

上記の東電の主張は、まさに「中間指針過払い論」とでも評されるものですが、次のような構成要素から成り立っています。

①中間指針は、相当因果関係が認められる損害を上回る賠償額を定めている

②中間指針は、自主的な紛争解決の指針として機能してきており、本件事故の被害者から圧倒的に支持されている

③自主的避難等対象区域には、損害はない

④東電は賠償金を払いすぎている

これまでは、中間指針は合理的で相当だとしてきたものが、いまや中間指針は損害を上回る賠償額を定めている、東電は賠償金を払いすぎているといいだす事態になってしまいました。

事故から10年半が過ぎても避難指示が続く福島県浪江町津島地区。かつての中心部もすっかり寂れた=2021年10月31日

事故から10年半が過ぎても避難指示が続く福島県浪江町津島地区。かつての中心部もすっかり寂れた=2021年10月31日

建物の解体が進む福島県双葉町の中心部を走る常磐線の上り電車。町はこの区域の来春の避難指示解除を目指している=2021年3月12日

建物の解体が進む福島県双葉町の中心部を走る常磐線の上り電車。町はこの区域の来春の避難指示解除を目指している=2021年3月12日東電の主張が、いかに悪質で荒唐無稽なものであるのか。順次、確認していきたいと思います。

まず、「①中間指針は、相当因果関係が認められる損害を上回る賠償額を定めている」という点ですが、東電は、中間指針が相当因果関係のある損害の範囲以上のものを賠償として認めているかのごとく述べ、その評価を所与のものとしています。しかし、中間指針には「範囲以上のもの」を含んだとの記載はなく、東電の主張は独自の評価にすぎません。すでに確認したように、そもそも上限を画するものとはいえないのです。

次に、「②中間指針は、自主的な紛争解決の指針として機能してきており、本件事故の被害者から圧倒的に支持されている」という点ですが、東電は、訴訟を起こした方々が、中間指針が賠償対象者とする人口に比して割合が少ないことから、訴訟を起こしていない方々は中間指針の賠償水準に納得していると結論づけているわけですが、これには論理の飛躍があります。

たとえば、原発ADRの手続を利用して、中間指針で定められた賠償額を上回る損害があるとして賠償請求を申し立てた方々がいます。集団申立ての例として、浪江町(申立人約1万5000名)、飯舘村蕨平地区(同約100名)、飯舘村比曽地区(同約220名)、飯舘村前田・八和木地区(同約40名)、飯舘村(同約3100名)、川俣町小綱木地区(同約570名)、福島市渡利地区(同約3100名)、相馬市玉野地区(同約420名)、伊達市富成地区(同約1200名)、伊達市月舘・川俣町小島田代地区(同約200名)などが著名ですが、これらの申立人の方々を合計すると約2万4000人となり、訴訟を起こした方々よりも1万人以上多くなります。

こうした申立人の方々の存在からしても、訴訟を起こしていない方々は中間指針を支持しているといった評価が事実に反するものであることは明らかです。しかも、東電は、上記の集団申立ての事案において、仲介委員が和解案を示し、再三再四にわたって和解案を受諾するよう求めたにもかかわらず、受諾を拒否し続けました。

原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に申立書を提出する馬場有・浪江町長(中央)と町職員、弁護士ら。事故当時の町民の7割以上の約1万6千人が参加した最大規模の集団申し立てとなった=2013年5月29日、東京都港区

原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に申立書を提出する馬場有・浪江町長(中央)と町職員、弁護士ら。事故当時の町民の7割以上の約1万6千人が参加した最大規模の集団申し立てとなった=2013年5月29日、東京都港区 浪江町の住民の集団申し立てについて、原発ADRが示した和解案(慰謝料の上乗せ)を東京電力は拒否した。拒否理由を説明する東電の担当者=2014年6月26日、福島市

浪江町の住民の集団申し立てについて、原発ADRが示した和解案(慰謝料の上乗せ)を東京電力は拒否した。拒否理由を説明する東電の担当者=2014年6月26日、福島市2019年3月5日付の毎日新聞は、避難指示区域及び自主的避難等対象区域の地方公共団体33市町村の首長に対して行った中間指針に関するアンケート結果を報じていますが、そこでは8割を超える28名が中間指針の見直しが必要だと回答し、見直す必要がないは2名にとどまっていました。見直しの理由は、「被害実態に合っていない」というものが多く、紙面の見出しは「指針『実態より低額』」でした。

生業訴訟第1陣の仙台高裁判決が出された翌日となる2020年10月1日付の福島民報、福島民友、河北新報の地元三紙は、いずれも一面で司法担当記者による署名入りの解説記事を掲載しました。

福島民報は、「仙台高裁の控訴審判決は、国の責任を認めた一審判決よりもさらに厳しく国の対応を批判し、原発を管理する東電と同等の責任があると判断した。賠償でも中間指針を上回る額を認め、原子力規制の甘さと賠償の不十分さの両面で国の姿勢を問う結果となった」「速やかな被災者救済を目指す指針について、高裁が被害実態にそぐわないと判断した意味は重い」、「2013年の提訴時の原告のうち、92人は判決を見ることなく世を去った。これ以上、被災者の救済を遅らせてはならない」と述べました。

河北新報も、「リスクを直視して厳格に対処する姿勢が事業者と同じレベルで国に求められることを示した。国は原発を規制する責務の重さを、強く自覚すべきだ」、「被害の実態に即した救済がなされていないのはもはや自明だ。国や東電は、賠償の在り方を抜本的に見直す必要性に迫られている」と書きました。

福島民友も「国の姿勢批判」と見出しを打ち、「国と東電には福島と向き合う姿勢が求められている」としました。

国に法的責任があること、賠償水準が被害実態に見合っていないこと、これらは紙面に掲載されるまでもなく、地元では当然のことと受け止められています。

「訴訟提起者が被害者総数のわずか約0.8%にとどまっている」とし、誰しもが中間指針に基づく賠償支払いに納得しているかのような主張は、被害者感情に対する無知を超えて、被害者全体の感情を逆なでするものです。

帰還困難区域を示す標識=2016年10月、浪江町

帰還困難区域を示す標識=2016年10月、浪江町

夏休み中に、取り除いた表土を埋めるため、深さ1.5メートルまで掘り下げられた小学校の校庭。近くの幼稚園の表土も運び込まれる予定だ=2011年8月10日、福島県南相馬市

夏休み中に、取り除いた表土を埋めるため、深さ1.5メートルまで掘り下げられた小学校の校庭。近くの幼稚園の表土も運び込まれる予定だ=2011年8月10日、福島県南相馬市さらに、「③自主的避難等対象区域には、損害はない」という点ですが、これも東電の独自の主張にすぎません。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください