2022年は「モラル・パニック」の扇動に警戒を―人権がこれ以上侵害されぬように

2021年12月28日

2021年の年末が近づいてきた。この年末年始も全国各地で生活困窮者支援団体による食料支援や医療・福祉相談会などの緊急支援活動が開催される予定であり、急ピッチで準備が進められている。

東京都内の支援情報については、北畠拓也さんがまとめてくださっているので、ご参考にしていただきたい。

2021~2022年末年始@東京 利用できる支援情報まとめ(時系列)|北畠拓也 #note

外国人にも呼びかけるため「食べ物、カウンセリング、医者、弁護士」と英語で書かれた案内も張り出された1年前の「年越し支援・コロナ被害相談村」=2021年1月2日、東京都新宿区

外国人にも呼びかけるため「食べ物、カウンセリング、医者、弁護士」と英語で書かれた案内も張り出された1年前の「年越し支援・コロナ被害相談村」=2021年1月2日、東京都新宿区こうしたコロナ禍の支援現場では、生活に困窮した日本人だけでなく、多くの外国人が支援を求めて来ることが常態化している。その多くが、難民認定の申請中で、在留資格のない状態にある外国人だ。そのため、長年、ホームレス支援を続けてきた団体と外国人支援団体が連携して、相談対応にあたる場面もコロナ以前に比べて格段に増えている。

その外国人たちの今後を左右しかねない発表が、12月21日、出入国在留管理庁(入管庁)によって行われた。入管庁が「現行入管法上の問題点」と題する資料を公表したのだ。

その資料を見た私の感想を率直に言わせてもらうと、「2021年にもなって、まだこんな使い古された手法を使うのか」というものだった。

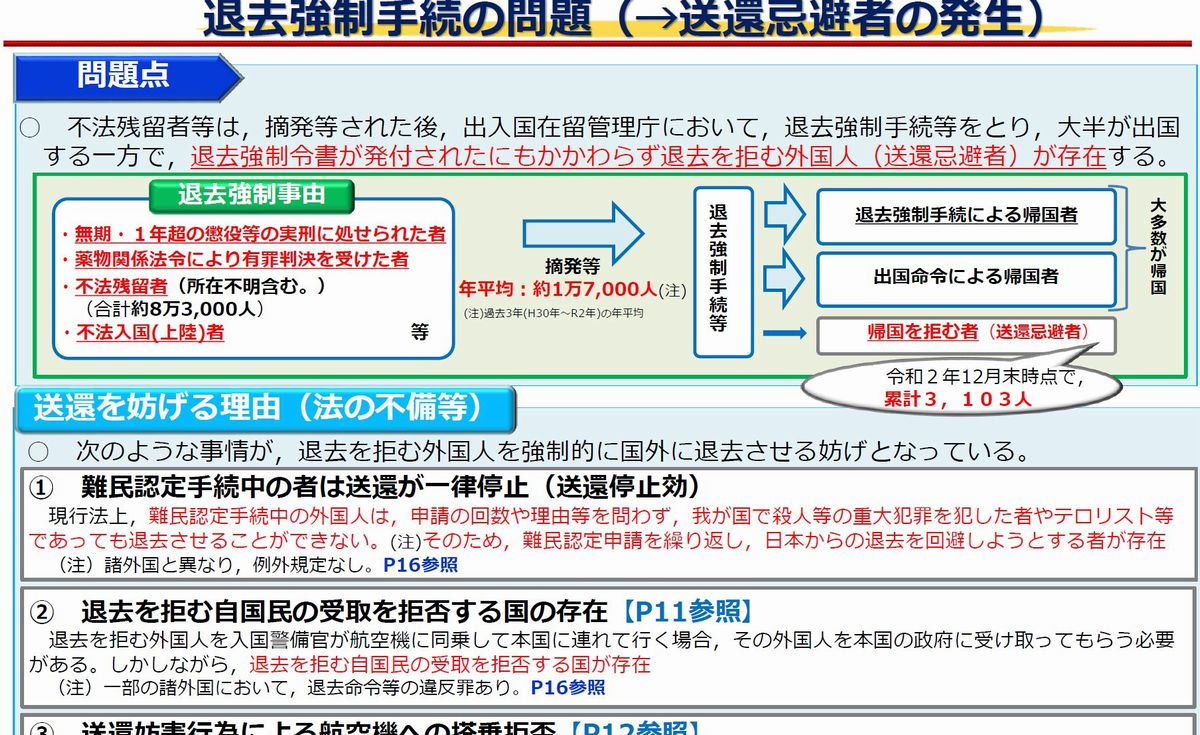

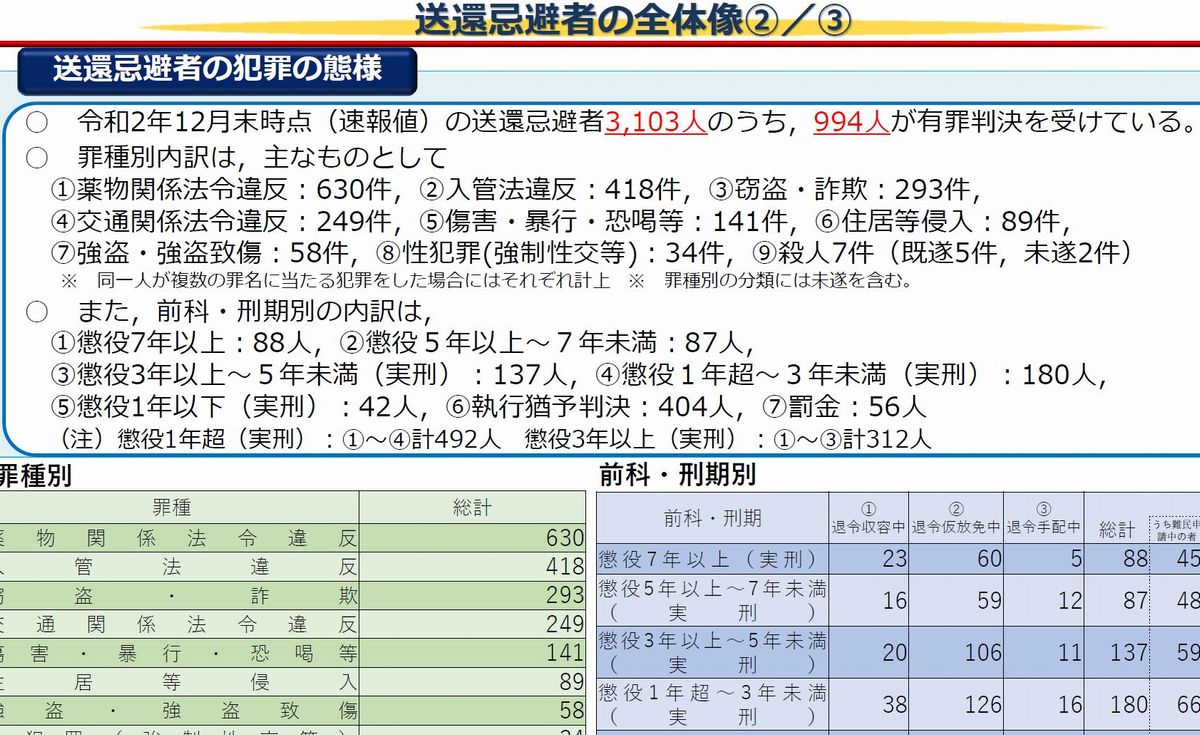

資料において入管庁は、「不法残留等により摘発等された外国人の多くは,出入国在留管理庁における強制送還等の手続の結果,国外に退去(出国)しているが,中には退去強制令書が発付された(行政手続上の退去強制手続が確定した)にもかかわらず退去を拒む外国人(送還忌避者)が存在」していると指摘した上で、昨年12月末時点の「送還忌避者」3103人のうち994人が法令違反で有罪判決を受けている、という点をことさらに強調している。

また、「送還忌避者」の中には「難民認定制度の誤用・濫用が疑われる事案」があるとして、難民認定申請中の4人の犯罪歴についてわざわざ個別に説明をしている。

その上で、入管庁は「送還忌避者」を国外退去させる上で、難民認定手続中は送還が一律停止されるという「送還停止効」などがネックになっていると主張。こうした「法の不備等」を改めるべきだと結論づけている。

入管庁が発表した資料「現行入管法上の問題点」の一部。「送還を妨げる理由」として「法の不備等」を記している

入管庁が発表した資料「現行入管法上の問題点」の一部。「送還を妨げる理由」として「法の不備等」を記している 入管庁発表資料「現行入管法上の問題点」で、「送還忌避社の全体像」について「有罪判決」の人数を強調する記述。別のページでは犯罪歴を個別に説明している

入管庁発表資料「現行入管法上の問題点」で、「送還忌避社の全体像」について「有罪判決」の人数を強調する記述。別のページでは犯罪歴を個別に説明している先日、別のテーマが議論されたあるシンポジウムで、「近年は、霞が関でも『エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング』(客観的な事実や証拠に基づく政策立案)ということがよく言われるが、実際は『ポリシー・ベースト・エビデンス・メイキング』(政策に合わせた証拠づくり)が行われているのではないか」とお話されている方がいて、言い得て妙だと感心したが、入管庁が公表した資料はまさにこの「政策ありきの証拠づくり」という表現がぴったり来るものであったと思う。

入管法の改定案の廃案を求め集まった人たち=2021年5月12日、国会前

入管法の改定案の廃案を求め集まった人たち=2021年5月12日、国会前今年2月、政府が国会に提出した入管法の改定案は、難民認定の申請が3回目以降は本国に送還できるという「『送還停止効』の例外」を認める規定や、送還を拒む非正規滞在者に刑事罰を設ける規定が盛り込まれる等、人権上の問題点がてんこ盛り状態になっていた。

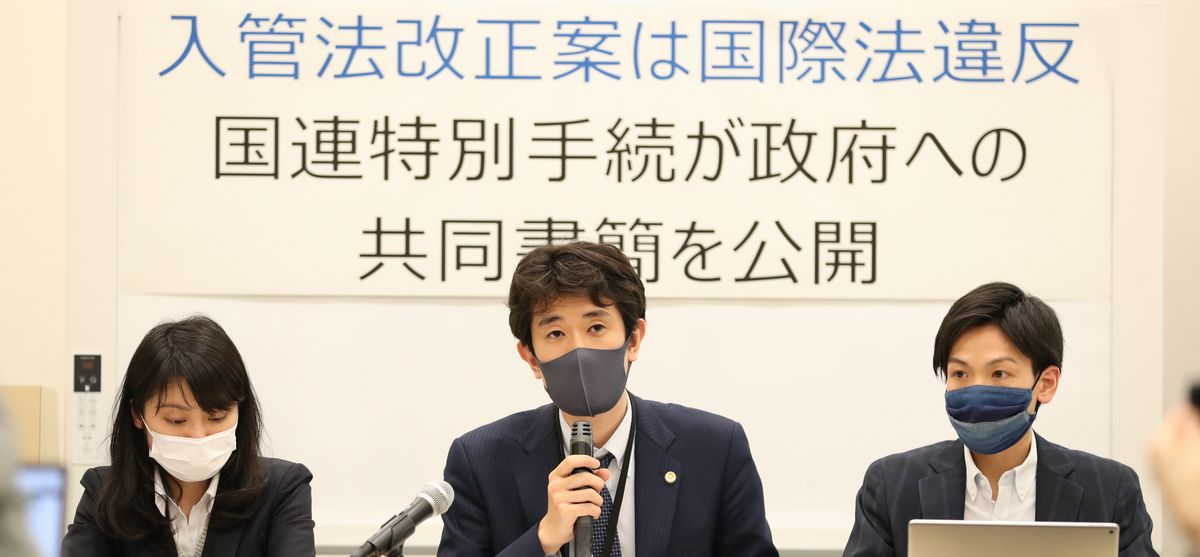

国連の特別報告者が入管法の改定案を国際法違反と指摘したことについて会見で説明する弁護士ら=2021年4月6日

国連の特別報告者が入管法の改定案を国際法違反と指摘したことについて会見で説明する弁護士ら=2021年4月6日3月には名古屋入管の収容施設で、スリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが十分な医療を受けられないまま死亡する事件が発生した。この事件の真相究明に消極的な政府に批判が集中し、他にも多数報告されている施設内での人権侵害の真相究明を行わないまま、入管庁の裁量権だけをさらに強める法改定をおこなうことへの反対運動が全国に広がった。

国会周辺では連日、法案に反対する集会や座り込み等の抗議行動が行われ、SNSでも強行採決の阻止を呼びかけるメッセージが拡散。その結果、今年5月、政府・与党は入管法改定案の成立を見送るという決定に追い込まれたのである。これは市民社会の大きな勝利だった。

だが、政府はあれだけ批判を受けた「送還停止効」の例外規定を盛り込んだ入管法の改定案を再度、国会に提出する準備を進めている。今回の入管庁の発表はその布石として実施されたものであるのは間違いない。

入管法の改定案に反対する署名を出入国在留管理庁職員に手渡す学生たち=2021年4月14日

入管法の改定案に反対する署名を出入国在留管理庁職員に手渡す学生たち=2021年4月14日 入管法の改定案の審議が始まらず、散会した衆院法務委員会=2021年5月14日午後7時27分

入管法の改定案の審議が始まらず、散会した衆院法務委員会=2021年5月14日午後7時27分長年、入管問題に取り組んできた児玉晃一弁護士は、「送還停止効」の例外規定を設ける法改定は「無理筋」だと指摘している。

難民申請中の送還停止の例外規定を封じた東京高裁判決~入管法改定案再提出は無理筋–論座(2021年12月17日)

今年9月、東京高裁は、難民申請が退けられて強制送還されたスリランカ人男性2人が国に賠償を求めた訴訟において、国が裁判で争う時間を与えることなく2人を送還したのは「憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害した」ものであるとする判決を言い渡した。これは、在留資格のない外国人にも憲法に基づく基本的人権を保障することを明確にした画期的な判決として、関係者の間で話題になった。

児玉弁護士は、この訴訟において国側が最高裁に上告しないまま、判決が確定したことの意味は重いと指摘。政府が難民申請中でも送還を可能にする入管法改定案を国会に再提出しようとしていることについて、「司法審査を受ける機会どころか、出入国在留管理庁内部の審査すら受ける機会を与えないで強制送還することを可能とする入管法改定案は、はなから論外」と断じている。東京高裁判決に服したはずの国が、判決内容と矛盾する法案を国会に提出するのは論理矛盾だというのだ。

東京高裁の判決をうけ、会見した代理人の指宿昭一弁護士。入管職員が原告(画面中央)に強制送還すると伝えた時の動画を示した=2021年9月22日、東京・霞が関

東京高裁の判決をうけ、会見した代理人の指宿昭一弁護士。入管職員が原告(画面中央)に強制送還すると伝えた時の動画を示した=2021年9月22日、東京・霞が関

東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局論理的に破綻した政策をどう押し通すのか。古今東西の政権が幾度となく活用してきたのが、マスメディアを使って人々の感情に訴える手法である。

12月21日に入管庁が発表した資料が、どのように報道されたのかは、各メディアのニュースの見出しを見れば、一目瞭然である。

帰国拒む外国人の3割が過去に有罪判決 出入国在留管理庁が公表 –NHKニュース

不法残留する外国人3割が過去に有罪判決 入管庁が公表 -TBS NEWS

送還拒否の外国人、3割に犯罪歴…難民認定申請悪用も -読売新聞オンライン

産経新聞は入管庁の発表より3週間早い11月29日に「独自」と銘打った以下の記事を配信している。おそらく、入管庁から事前の情報提供があったのだろう。

<独自>送還拒否の3分の1に前科 改正法再提出へ –産経ニュース

入管庁は、「有罪」、「犯罪」、「前科」という言葉が「外国人」、「難民」に結び付けて報じられる効果を熟知し、それを期待した上でプレスリリースをおこなったのであろう。一部の人たちにマイナスイメージを付与することで、自らが実現したい政策を後押しする方向に世論を誘導するのは、古典的な手法である。

スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋出入国在留管理局の収容施設で死亡してから8カ月を経て「開示」された資料とウィシュマさんの写真。1万5千枚を超す文書は「個人に関する情報」などの理由でほぼすべて黒塗りだった=2021年10月

スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋出入国在留管理局の収容施設で死亡してから8カ月を経て「開示」された資料とウィシュマさんの写真。1万5千枚を超す文書は「個人に関する情報」などの理由でほぼすべて黒塗りだった=2021年10月入管庁の発表に対して、国内に逃れてきた難民への法的な支援や生活・就労の支援等をおこなっている認定NPO法人 難民支援協会(JAR)は12月22日、「難民申請者への偏見を助長しうる入管庁発表資料に対する意見」という意見書を発表した。

JARは入管庁の資料について「犯罪歴がある方による難民申請や、難民申請の誤用・濫用の可能性を強調するなど、情報が恣意的に引用されており、難民申請者を含む外国人に対する差別や偏見を助長しうる内容」となっていると批判し、そもそも「庇護を求める者に対して退去強制令書が発付されてしまう現行制度こそが、『法の不備』として見直されるべき」と指摘した。

また、資料において難民申請者の一部に犯罪歴があることが強調されている点についても、「保護を求めて逃れた者に対する偏見を助長するもの」として強い懸念を示し、「罪歴と関連付けることは、入管庁による印象操作と言わざるを得ません」と批判している。

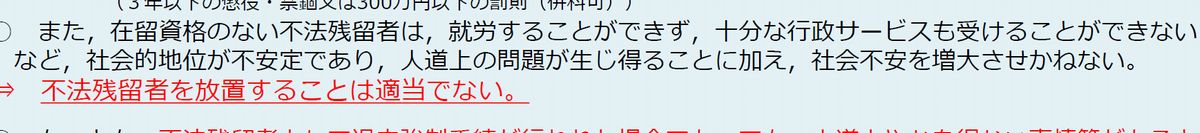

私が驚いたのは入管庁の資料の中に、「在留資格のない不法残留者は、就労することができず、十分な行政サービスも受けることができないなど、社会的地位が不安定であり、人道上の問題が生じ得ることに加え、社会不安を増大させかねない」という文言は入っていたことだ。

入管庁発表資料「現行入管法上の問題点」の「不法残留の現状」のページ。「社会不安を増大させかねない。」などと記している

入管庁発表資料「現行入管法上の問題点」の「不法残留の現状」のページ。「社会不安を増大させかねない。」などと記している「人道上の問題」を生じさせている側がこうした表現を用いるのは、「排除ありき」の政策を押し通すための強弁でなくて、何であろうか。

私が入管庁の発表を「使い古された手法」だと感じたのは、今から30年近く前に起きたある「事件」を思い出したからだ。

1980年代後半から90年代初頭までのバブル景気の時期には、アジア各国から多くの外国人が来日して、各地の工事現場など「3K」(「きつい、汚い、危険」の3語の頭文字をとった俗語)と呼ばれた職場で働いていた。当時はパキスタン、バングラディシュ、イラン等からのビザ無しでの観光目的の入国が認められていたため、外国人労働者の多くはビザ無しで渡航し、オーバーステイ(超過滞在、非正規滞在)の状態で就労していた。当時、人手不足だった現場からは外国人の労働力を歓迎する声が多く、政府も事実上、その存在を黙認をしていた。

オーバーステイの外国人は1993年には30万人を突破したが、バブル経済崩壊の影響で日本経済が不況に突入すると、その存在は急に治安問題として認識されるようになっていった。まず目を付けられたのが、毎週日曜日の東京の代々木公園や上野公園に集まって、交流をしていたイラン人たちだ。

私が思い出した「事件」とは、1993年2月、代々木公園で露店を出していたイラン人2人が恐喝容疑で逮捕された事件である。逮捕された2人は友人が怪我をして入院をしていたので、入院費用のカンパを集めていただけだと主張したが、聞き入れられることはなかった。

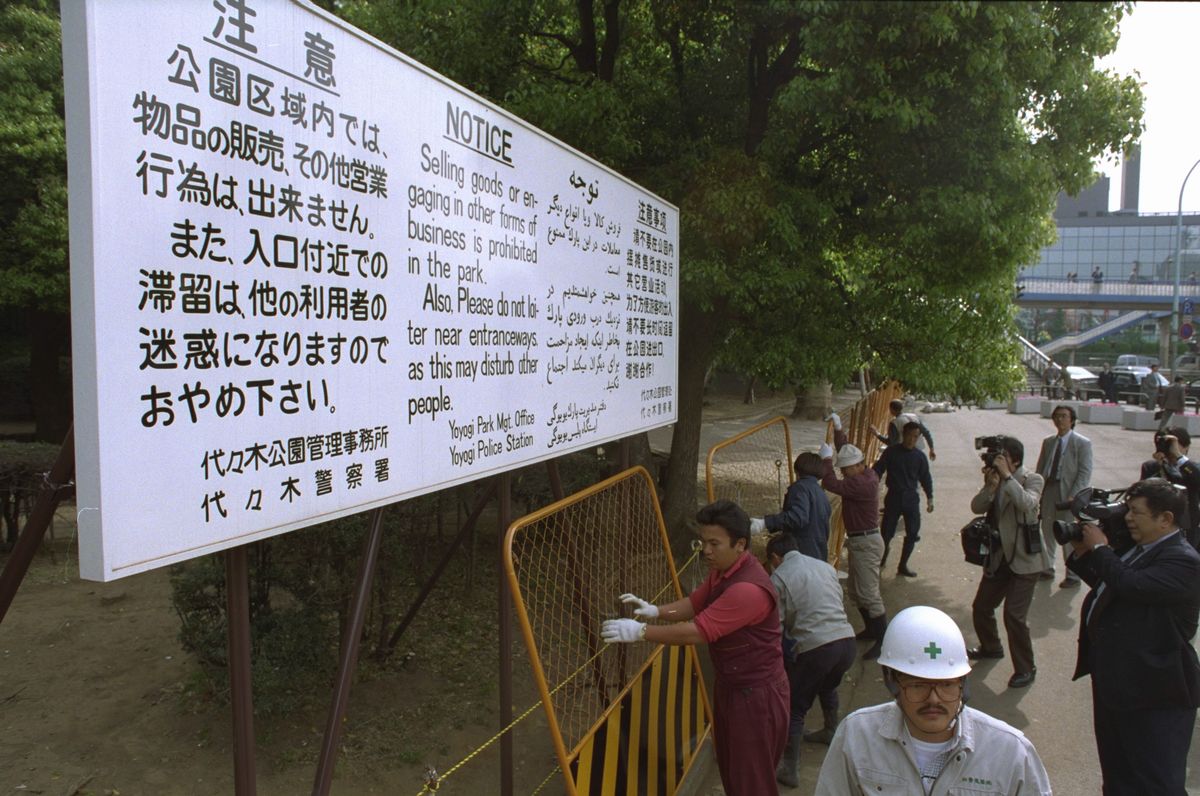

【左】外国人たちでごった返す日曜日の東京・代々木公園。警視庁は取り締まりを強化する方針を決めた=1993年1月31日【右】1992年夏ごろから、イラン人らが「青空市場」を開くようになった代々木公園。写真は米国製のイラン人向け雑誌やビデオを売る店。90年秋に集まり出した当初は「情報交換の場」だったが食べ物や物資が手に入るバザールに変わった

【左】外国人たちでごった返す日曜日の東京・代々木公園。警視庁は取り締まりを強化する方針を決めた=1993年1月31日【右】1992年夏ごろから、イラン人らが「青空市場」を開くようになった代々木公園。写真は米国製のイラン人向け雑誌やビデオを売る店。90年秋に集まり出した当初は「情報交換の場」だったが食べ物や物資が手に入るバザールに変わった2人の逮捕が警察により発表されると、一部週刊誌は「日本人を恐喝するイラン人マフィア」といった言葉を用いて恐怖を煽り、他のメディアも「不法滞在」のイラン人たちが毎週日曜日に公園に集まっていることについて、「不法」や「不良」という言葉を用いて、治安問題として報じるようになっていった。

これらの報道の中には、警察からの情報提供を受けていると推察されるものも多かった。当時の警察白書には、「代々木公園等では、特定の外国人が多数い集」(警察庁『平成5年版警察白書』)、「犯罪の温床となった不法滞在者のい集」、(『平成6年度版警察白書』)といった表現が記載されていた。「い集」という聞き慣れない言葉は、イラン人たちを「自分たちとは別の存在」、「脅威を与える存在」として印象づけるのに効果的な言葉であった。

この「恐喝事件」の後の93年4月、東京都はイラン人たちが集まっていた代々木公園の一角を「植栽工事」の名目で閉鎖した。それでも集まってくるイラン人たちには入管が一斉摘発をおこない、収容の上、国外退去処分にした。

公園に集まるイラン人たちの存在が治安問題として社会に認識されるきっかけとなった「恐喝事件」は立件されず、処分保留のまま、2人は釈放された。そのうちの1人、Aさんは入管の収容施設に移されたが、施設内で職員の暴行を受け、重傷を負わされた。入管職員の暴行に対して、Aさんは後に国家賠償請求訴訟を起こし、その訴えの一部は認められた。

日曜日ごとに数千人のイラン人ら外国人労働者が集まる代々木公園の原宿門前で、東京都は1993年4月28日朝からさくを設ける工事を始め、立ち入り禁止にした。都はツツジを植えるためとし、「園内が荒れたため」などと説明した

日曜日ごとに数千人のイラン人ら外国人労働者が集まる代々木公園の原宿門前で、東京都は1993年4月28日朝からさくを設ける工事を始め、立ち入り禁止にした。都はツツジを植えるためとし、「園内が荒れたため」などと説明した私はAさんたちが加害者とされた「恐喝事件」自体が、警察によるフレームアップだったと疑っている。以前、Aさんから直接、話を聞く機会を持つことがあったが、Aさんによると「恐喝事件」の被害者とされた日本人は、日本国籍を取得したアフガニスタン出身の露天商仲間で、最初は好意的にカンパをしてくれていたが、途中から急に連絡が取れなくなったとのことだ。

不法行為が問題となって排除が行われたのではなく、バブル崩壊で労働力需要が低下する中、イラン人たちを公園から排除し、国外退去させるという「政策」が先にあって、その「政策」を世論の抵抗なく進めるためのストーリーが作られたのだと私は考えている。

特定のグループの人々を「社会に脅威を与える存在」と見なし、多数の人々が激しい怒りや侮蔑などの負の感情をぶつける現象は、「モラル・パニック」と呼ばれている。「モラル・パニック」において、攻撃の対象となるグループには「不法」、「犯罪」、「逸脱」といったレッテルが貼られる傾向がある。

イギリスの社会学者、ジョック・ヤングは、「モラル・パニック」を起こし、移民を「悪魔に仕立て上げる」プロセスについて、1999年に出版した書籍で下記のように記述している。

“そのとき、移民たちがおこした犯罪がどんなものであれ、マスメディアでおおげさに問題視されていく。そして「不法」という属性こそが、かれらが犯罪者であることを示す「最大の特徴」とみなされていく。そのために、ありとあらゆる犯罪がかれらのせいにされるようになり、「かれらが不法な犯罪者になるのは当然だ、それはかれらが不法移民だからだ」というトートロジーがまかり通るようになる。”(『排除型社会』P288~289)

shutterstock.com

shutterstock.com「モラル・パニック」のターゲットとなるのは、外国人や民族的なマイノリティだけではない。生活保護など福祉制度の利用者や障害者、性的なマイノリティ、公務員などもターゲットになることがある。

これまで何度も批判してきたことだが、2012年には一部の自民党の国会議員が芸能人の親族の生活保護利用を「不適切だ」と非難したことをきっかけに、多くのメディアを巻き込んだ「生活保護バッシング」が引き起こされた。

生活保護の利用者の間に、「不正受給」や「不適切受給」がまん延しているかのような印象操作が行われ、翌13年には生活保護基準の引き下げと扶養義務者への圧力強化を可能とする法改定がおこなわれた。この一連の流れも、生活保護費の削減や管理強化という「政策」が先にあり、その「政策」を押し通す「根拠」を作るために、「モラル・パニック」が人為的に引き起こされたと捉えることができる。

生活保護問題を巡る芸能人の会見を取材する報道陣=2012年5月25日、東京都新宿区

生活保護問題を巡る芸能人の会見を取材する報道陣=2012年5月25日、東京都新宿区 2013年、全国各地で廃案を求める抗議が続く中、生活保護法の改定が成立。生活保護基準が引き下げられ、扶養義務が強められるなど同法施行後最大の制度改定となった=2013年、首相官邸前

2013年、全国各地で廃案を求める抗議が続く中、生活保護法の改定が成立。生活保護基準が引き下げられ、扶養義務が強められるなど同法施行後最大の制度改定となった=2013年、首相官邸前昨年春以降、コロナ禍の影響で生活に困窮する人が増加したことが社会問題として広く知られるようになり、人々の間で生活保護制度の重要性は以前よりも認知されるようになってきている。制度利用者へのバッシングは鳴りを潜め、今年8月に人気ユーチューバーが生活保護利用者やホームレスの人々を酷い言葉で差別する暴言を動画で発信した際にも、彼の発言を非難する声が、擁護する声を圧倒した。

コロナ禍はさまざまな分断と混乱を社会にもたらしたが、そこに希望があるとしたら、「生活困窮者も、外国人も含めて、どの人もみな同じ社会に生きる一員である」という社会連帯の意識が(まだ一部にとどまっているにせよ)以前に比べて広がったことにあると私は考えている。

扶養照会の見直しを求めて会見する「つくろい東京ファンド」と生活保護問題対策全国会議=2021年2月8日、東京都千代田区

扶養照会の見直しを求めて会見する「つくろい東京ファンド」と生活保護問題対策全国会議=2021年2月8日、東京都千代田区有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください