「CforC」プログラムから生まれた地域の多様な活動の共通するものとは……

2021年12月30日

社会課題に向き合う。どうしたら解決できるのかをともに考え、行動する――。そのきっかけとなる論考を、「論座」では積極的に「公開」しています。

今回は、「子どもと共に、子どもにとって、そして社会にとってのwell beingな社会をつくるプロセスを、「市民性の醸成」を通して育む活動をしてきた認定NPO法人PIECES代表の小澤いぶきさんの論考です。(論座編集部)

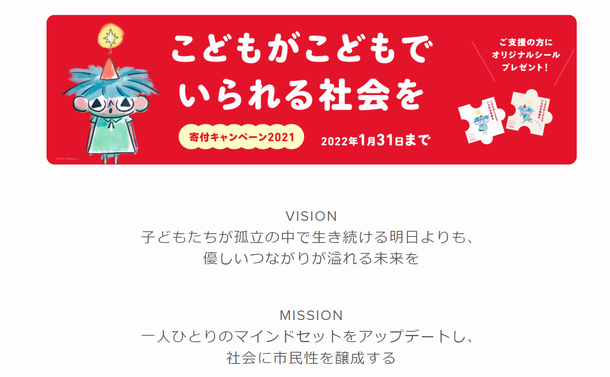

「こどもがこどもでいられる社会」をつくりたいというメッセージのもと、子どもが孤立しない社会づくりを目指す仲間を集めるため、私たち認定NPO法人PIECESは、12月12日から1月31日まで「寄付キャンペーン」を行っています。

ただ、いきなりこう言われても、多くの人は戸惑うかもしれません。そもそも、「こどもがこどもでいられる」って、どういうことなの? そう思われても不思議ではありません。

そこで本稿では、私が代表理事をつとめるPIECESや他の団体、当事者団体が行ってきたこれまでの取り組みなどから、「こどもがこどもでいられる」とはどういうことなのか、紐解いてみたいと思います。

PIECESのHPから。

PIECESのHPから。私たちが、「こどもらしくいられる」ではなく、「こどもでいられる」と表現しているのには理由があります。

「こどもらしさ」とはどういう意味か、ネットで検索すると、

① いかにも子供のようである。 あどけない様子である。かわいい。

② 子どもじみている。幼稚である。

などの言葉が並んでいます。

ただ、これは元々「大人から見た、あるいは一般的な子ども像」であり、その“メガネ”に当てはめて見た時の定義、評価に他なりません。

しかし、「子どもと共に、子どもにとって、そして社会にとってのwell beingな社会」をつくるプロセスを、「市民性の醸成」を通して育む活動をしてきた私たちにすれば、大人が一方的に「子どもらしいかどうか」という軸だけで子どもを判断したり評価したりすること自体が、関係性の勾配を強化し、「共に育む」「それぞれにとってのwell being」ということから離れてしまうと感じています。

「子どもらしい」という“メガネ”をかけて、大人が子どもを見た時、たとえば「子どもらしくない子ども」という評価、あるいは「子どもらしくてかわいい」という評価が生じます。しかし、子どもが、大人の“メガネ”に合わせて「子どもらしく」している必要は全くないと、私たちは考えています。

誰かにとっての「その人らしさ」ではなく、「その人として存在していられる」という状態で、それぞれが共存しあえること、権利を持つ一人ひとりの尊厳が大切にされた状態でそれぞれがいられることこそが、well beingなのではないでしょうか。そう考えると、必要なのは「子どもらしい」かどうかではなく、「子どもが子どもとしていられる」こと、ということになります。

別の言い方をすれば、「子どもでいられる」というのは、一人ひとりの子どもが、「何らかのメガネに切り取られることなく、一人の人としていられること」「その子が一人の人として安全に暮らせていること。その子が安全に自分の内面を出してもいいと思えること。そして、出したものが受け取られること」であり、そのために大事なのは、「権利主体の一人の人として生きていくことが、当たり前の環境がある」ことであり、「その子の権利が尊重され、尊厳が大切にされる環境がある」ことでもあります。

では、権利主体の一人として、その子の権利が守られ尊重され、尊厳が大切にされるとはどのようなことでしょうか。PIECESが各地域の団体とともに運営す「Citizenship for Children」から生まれた各地域での芽吹きから考えてみたいと思います。

私たちPIECESでは、Citizenship for Children(CforC)というプログラムを通して、地域で子どもの日常に関わる人たちの市民性の醸成・エンパワメントによって、子どもたちに対して柔軟で主体的なアクションが生まれることを目指しています。今年度は「子どものための支援から、わたしたちのwell beingへ」をテーマにプログラムを行ってきました。

「子どもが子どもとしていられる」ためには、「子どもの隣にいる私も私としていられる」ことが大切であり、それぞれがそれぞれのwell beingを大切にしながら共にいるあり方と、そのための行動の背景にある自分の感情や価値観などを絶えず振り返り、学び合い、探求実践していくことが必要なのではないかと感じます。

地域で生まれている活動はとても多様であり、型が決まっているわけではありません。幾つかを挙げてみると……

たとえば、誰もがふらっとたちよれる駄菓子屋さんを地域のさまざまな人たちと協力しながらつくっていたり。

たとえば、シャボン玉という町の風景に溶け込むような営みを通してそこに集う子どもたちと遊ぶ中で、子どもと一緒に町の風景をつくっており、風景となるからこそ、そこに来ることが当たり前になっていったり。

たとえば、子どもと一緒に、大人も全力で楽しめてしまう焚き火やウォータースライダーをつくって、楽しんでいる大人の背中にとの出会える場があったり。

たとえば、自分の過去の体験やそこから生まれた願いや感情を振り返りながら、今の子どもの声を聞いて生まれた若者にとってのいつでも頼れる場が生まれていたり。

こうしてみると、確かに「決まった型」はないけれど、共通している点があります。それは、

「自分が自然でいられる=自己一致している」

「自分も子どもも共にその間をつくる人であると感じている」

「自分のwell beingと子どものwell beingの往復運動の中で、それぞれにとって『ちょうどいい間』を求し続けている」

「誰かにために、ではなく、『共に』その場の風景を育むという関係値が生まれている」ということ。

そして、「自分でいられることと、相手が相手でいられること、その子がその子でいられること」の共存を模索する時におこる葛藤も引き受け、揺れながらも、あえてその葛藤の先にある風景を見ようとしていることです。

葛藤を手放さずに、その先にある風景を想像しながら、今ここにある自分や子どもを見つめ、起こっていることを受け取るためには、そこに関わる大人たちにも、葛藤を表現しながら、エンパワメントしあい、学び合えるうような「間」が必要です。だからこそ、CforCでは、大人たちが自分たちを振り返りながら、自分が子どもや社会に働きかけた結果起こったことを共有し、お互いにエンパワメントできるリフレクションを通した学びの間をつくっているのです。

「市民性」とは、社会で起こっていることを、日常で起こっていることを見つめ、受け取りながら、自分の手元から社会に働きかけていくことでもあり、子どもの周りに市民性が充足していく状態とは、子どもに起こっていること、それを生んでいることを見つめ、子どもとともに、それぞれにとってのwell beingを育むことでもあります。

これは何かを達成して終わるものではない。時代から時代へ、人から人へ、バトンのように渡されていく、終わりのない、けれど確実に社会が変化する際の「舵」になるものではないかと思っています。

正解はなく、すぐに成果が見えづらい、そうした日常の積み重ねが、子どものwell beingに繋がっていく営みを支えていきたい。PIECEでは来年度にCforCをさらに広げていくため、1月末まで寄付キャンペーンをしています。市民性を広げるパートナーになっていただければうれしいです。詳しくは認定NPO法人PIECESのホームページをご覧ください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください