[再開番外編]展覧会「横尾忠則」、舞台『水の駅』、映画『サマー・オブ・ソウル』…

2021年12月30日

思うところがあって「漂流キャスター日誌」を再開します。2021年の5月5日以降、途絶えていた日誌だ。一度再開を企てたが挫折した。日誌というある種のストリップ行為を継続することに疲れたのに加え、さまざまな身辺の事情の変化があって、とても続ける余裕がなくなってしまったのだ。洪水のような過多な情報に日々被ばくしている現代人の生活の中で、本当に意味のある言葉を紡ぎだしていく作業は、読者のためにというより、自分の「漂流」中の位置確認作業という側面があったことを痛感した。

この2021年、いろいろなことがあった。今は年の瀬、12月28日(火)だ(原稿執筆時点)。この1年を回顧してニュース報道にたずさわるひとりの人間として評論的な言説を記すことも可能だけれど、そんなことが大して意味をもっていないのではないかという心境にある。

しんどい1年だった。僕は週に1回のニュース報道番組のキャスター兼記者をやりながら、大学でのゼミと講義を週に1回のペースでやり続け、その間、いろいろなニュース現場の取材を続けてきた。コロナ禍が終息しない。これはとても大きな変化を地球上の人間の生の営みに及ぼし続けている。

この十数年間の内で、僕は今年初めて海外に一度も出る機会がなかった。こころの荒廃から逃れるために、週に少なくとも1回はプールでひたすら泳ぎ、会社の外で、いくつかのステージや映画、音楽、書物、人との出会いを繰り返してきた。日誌再開にあたって、この欄に文章を書くリズムを取り戻すためにも、『ジャンル完全無視・2021年ベスト10』というのをやってみることにする。

もうかなり以前だけれど、『筑紫哲也NEWS23』という日本のなかではまともなデイリーのニュース番組があった時代、その末期に関わっていた有志で立ち上げた『WEB多事争論』というサイトがあった。そこで僕は『カルチュアどんぶり』という連載をやっていて、文化シーンの話題を適当な頻度で発信していたことがあった。年末になると、そこにジャンル完全無視の形でその年のベスト10をあげていた。それを今年2021年の末にやってみようというわけだ。そう言えば今年は『筑紫哲也『NEWS23』とその時代』という本を講談社から出版した。いろいろな反応を読者の方々からいただいた。ありがたい限りだった。あの頃の流儀を忘れないためにやってみるかな。

第10位:「GENKYO 原郷から幻境へ、そして現況は?」(東京都現代美術館)

横尾忠則は85歳だなんて信じられない。いつでも少年のようなみずみずしい存在だ。「画家宣言」をしてから40年。横尾忠則の作品による自画像。やっぱりどうしても僕は60年代後半の横尾忠則の地下演劇用に描かれた劇場ポスターに惹かれてしまうのだ。「Y字路」作品もいい。こういう天才がゴロゴロしていたのがあの頃の東京だった。

「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」(東京都現代美術館)

「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」(東京都現代美術館) 筆者撮影

筆者撮影 横尾忠則が描いた状況劇場のポスターをあしらったポストカード=筆者撮影

横尾忠則が描いた状況劇場のポスターをあしらったポストカード=筆者撮影第9位:『水の駅』さいたまゴールド・シアター最終公演(彩の国さいたま芸術劇場)

蜷川幸雄が2006年に演劇経験のない高齢者ばかりで立ち上げたさいたまゴールド・シアター。結成から15年が経ち、劇団員の平均年齢は81歳を超え、48人で出発したメンバーは現在34人になった。これ以上の活動が困難となり、このステージをもって活動終了となった。その最後の演目が『水の駅』だとは。転形劇場の太田省吾『水駅』(当時のタイトルはこうだった)をたまたまみていたこともあり、その時の大杉漣たちの沈黙劇のちからに圧倒された記憶がずうっと尾を引いていたのだった。『水の駅』は『水駅』とはかなり異なった音の使い方だったが、基本のコンセプトはやはり同じ。素晴らしい劇作品だ。人は去る。劇は残る。

さいたまゴールド・シアター『水の駅』終演後のカーテンコール=筆者撮影

さいたまゴールド・シアター『水の駅』終演後のカーテンコール=筆者撮影第8位:映画『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』

ぶったまげた。1969年のハーレム・カルチュラル・フェスティバルがこれほどまでに当時の最前線のスターたちが結集した黒人文化の称揚の場であったとは。特に、ニーナ・シモンのステージ上でのアジ演説は強烈だった。キング牧師が暗殺された翌年のことだものなあ。スライ&ザ・ファミリー・ストーンのスライの歌の歌詞もすごいや。若きスティービー・ワンダー。マヘリア・ジャクソン。フィフス・ディメンションのライブなんかみたことがなかった。「輝く星座—アクエリアス」をレコードでだけ聴いていた。この力の強さはブラック・ライブズ・マターの比じゃない、と正直思ってしまった。同時に何でこのフィルムがお蔵入りになっていたのかを考えさせられた。69年はウッドストックに代表されてしまっていたのだ。ハーレム・カルチュラル・フェスティバルは、ヤバすぎてもういいよ、だったのだろう。

第7位:麿赤兒+フランソワ・シェニョー『ゴールドシャワー』(世田谷パブリックシアター)

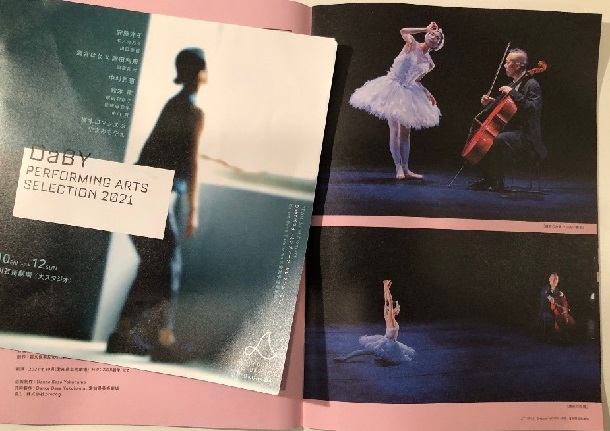

大駱駝艦を率いる舞踏家の麿赤兒と、仏コンテンポラリーダンスの寵児フランソワ・シェニョーの最初の邂逅から7年を経て実現した競演ステージ。正直に言えば、麿赤兒はシェニョーにかなり「食われていた」印象があったが、わが国の文化庁は麿さんに今年の芸術祭の舞踊部門の大賞を与えていた。あはは、よくわからん。それに比べると、国分寺の天使館の決して大きくないスペースでみた笠井叡のソロダンスに心躍った記憶が残っている。酒井はな+岡田利規の『瀕死の白鳥 その死の真相』もよかった。モスクワに住んでいた当時、マイヤ・プリセツカヤの『瀕死の白鳥』の舞台を実際にみていたので、その厳粛な権威性をあっけなく解体してしまうことに戸惑ったけれど。

麿赤兒&フランソワ・シェニョー『ゴールドシャワー』 © Laurent Philippe

麿赤兒&フランソワ・シェニョー『ゴールドシャワー』 © Laurent Philippe 酒井はな+岡田利規『瀕死の白鳥』パンフレットより=撮影筆者

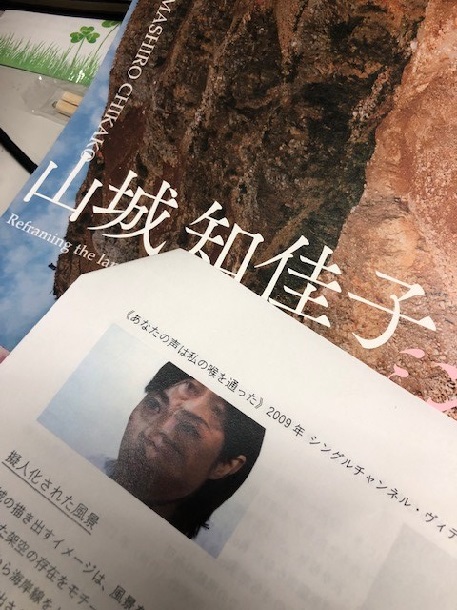

酒井はな+岡田利規『瀕死の白鳥』パンフレットより=撮影筆者第6位:山城知佳子『リフレーミング』(東京都写真美術館)

沖縄に生まれ育った山城が、沖縄の現代史や地政学的な状況と向き合うことを斬新な方法論で映像化、ビジュアル化する。戦争の体験を語る声が山城の喉=心を通過する体験が映像化された作品には衝撃を受けた。こういう血肉化があるんだと。

山城知佳子「リフレーミング」(東京都写真美術館) © Chikako Yamashiro Courtesy of Yumiko Chiba Associates

山城知佳子「リフレーミング」(東京都写真美術館) © Chikako Yamashiro Courtesy of Yumiko Chiba Associates 山城知佳子『リフーミング」のパンフレット=撮影筆者

山城知佳子『リフーミング」のパンフレット=撮影筆者第5位:コロナ禍のもとでの「渋さ知らズ」のステージ

今年も何度か、渋さ知らズのステージを目撃してきた。不撓不屈の精神。観客との密な関係と汗の飛沫が交叉するライブが渋さの魅力なのであって、それはコロナ禍によって正面から直撃された形だったが、それでも手を変え品を変え、渋さは活動を継続していた。ゲージツは自粛できない。

新宿ピットインでの「渋さ知らズ」のライブ=筆者撮影

新宿ピットインでの「渋さ知らズ」のライブ=筆者撮影第4位:『高丘親王航海記』(KADOKAWA)の漫画化完遂

近藤よう子の快挙。澁澤龍彦のあの傑作が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください