入管庁資料「現行入管法上の問題点」の問題点

2021年12月31日

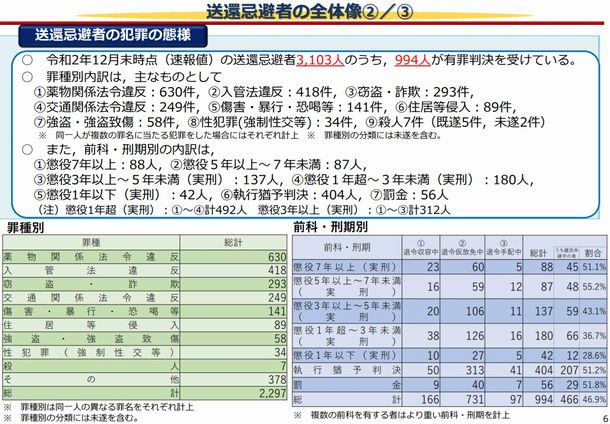

2021年12月21日、出入国在留管理庁は「現行入管法上の問題点」という資料を公表し、その中で、2020年12月末現在の送還忌避者3103人のうち、994人が有罪判決を受けているというデータを公表しました。

この点については、12月28日に立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授の稲葉剛さんが「[60]入管庁はまだこんな使い古された手口を使うのか~「排除ありき」の政策押し通す印象操作 2022年は「モラル・パニック」の扇動に警戒を―人権がこれ以上侵害されぬように」との論考を論座で発表され、的確な批判をされています。

ここでは、あたかも「前科者は送還してしませば良い」というような政策は、政府が別のところで表明している方針にも反することを述べたいと思います。

入管庁資料「現行入管法上の問題点」の6ページ

入管庁資料「現行入管法上の問題点」の6ページ様々な理由で罪を犯して服役してしまう方は、いつの時代でも、世界のどこにでも存在します。

そういう人たちのうち、死刑に処せられたり一生刑務所から出られない人の割合はごく僅かで、ほとんどの人たちは一定期間経過後に刑務所から出て来ます。再犯を防止するためには、刑務所内での教育も重要ですが、出てきた後の受け入れも重要です。

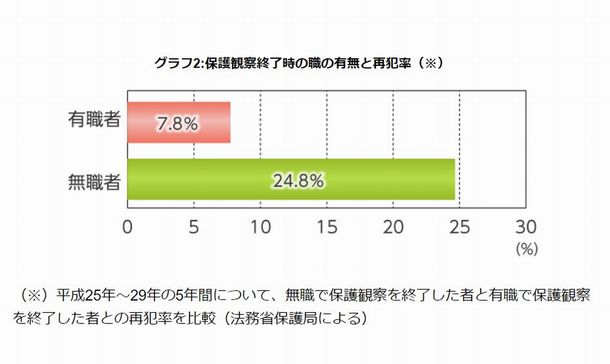

2020年7月17日付政府広報「再犯を防止して安全・安心な社会へ」でも、「2 再犯を防止するために必要なこと 出所後、『仕事』と『住居』がある環境を整える」ことが重要だとしています。

保護観察終了時の職の有無と再犯率=政府広報「再犯を防止して安全・安心な社会へ」から

保護観察終了時の職の有無と再犯率=政府広報「再犯を防止して安全・安心な社会へ」から

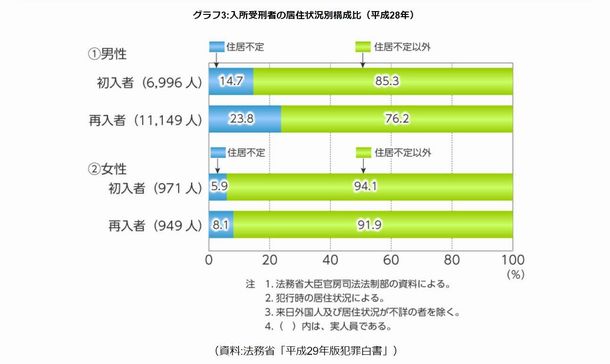

入所受刑者の居住状況別構成比(平成28年)=政府広報「再犯を防止して安全・安心な社会へ」から

入所受刑者の居住状況別構成比(平成28年)=政府広報「再犯を防止して安全・安心な社会へ」からでは、刑務所から出た後は、「仕事」と「住居」を整えることが重要なのは、日本国籍を有する人、あるいは滅多なことでは退去強制されない特別永住の在留資格を有している方だけなのでしょうか。その他の外国人は、本国に送還すれば良いのでしょうか。

日本に家族がいたり、あるいは長期間滞在して生活の根拠が日本にある、本国では迫害を受ける危険があってとてもまともに生活することができないような人は、送還されたら「仕事」も「住居」もままならないのです。

また、難民申請者は、「当該締約国の安全にとって危険であると認めるに足りる相当な理由がある者または特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し当該締約国の社会にとって危険な存在となった者」でなければ送還できないのです(難民条約33条2項。この条文は、さらに相当厳格に解釈されなくてはならないことは、UNHCRの2021年4月9日意見概要を参照)。

2021年3月に京都で行われた第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)で採択された京都宣言では、次のとおり述べられています。

5 我々は,刑事分野における国際協力を促進し,強化することにより,犯罪を防止し,これと闘うための地球規模の協調的な取組を強化することを行う。

38 社会及び個人の保護の必要性や被害者及び加害者の権利に十分に配慮した上で,地域コミュニティの積極的な参加を得て,加害者の社会復帰を促進するためにコミュニティに おける更生環境を推進する。

とあります。

また、政府が公表している令和2年版再犯防止推進白書(概要)でも「『京都宣言』の交渉過程において、『誰一人取り残さない社会』の理念を背景に、国際社会において再犯防止を推進すべきとの合意が形成」されたとあります。

つまり、

・犯罪防止のためには社会内の環境を整えるのが重要(宣言38)

↓

・犯罪防止のためには国際協力の促進が重要(宣言5、再犯防止推進白書)

というのですから、刑務所から出た外国人についても、「仕事」「住居」を中心とした社会内環境を整えるべく、国際協力をするのが重要ということになります。

ですから、「前科者は本国に送還してしまえ、後のことは知らん。」という態度は、京都宣言に反し、京都コングレスのホスト国としては大変恥ずかしいものといえます。

もっといえば、出入国在留管理庁は、以下の憲法前文を

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください