国の改善通知後も利用を妨げる自治体相次ぐ。抜本見直しの議論に進め

2022年01月25日

厚生労働省が「生活保護の申請は国民の権利です」と呼びかけるウェブページ

厚生労働省が「生活保護の申請は国民の権利です」と呼びかけるウェブページ厚生労働省が公式サイトに特設ページを作り、生活保護制度の利用を積極的に呼びかけ始めたのは2020年12月。それから1年以上が経過したが、制度の利用はそれほど進んでいない。

今年1月5日に公表された2021年10月の全国における生活保護の申請件数は1万8726件(前年同月比0.6%増)である。前年比で申請件数が増加したのは6ヶ月連続となっているが、いずれの月も微増にとどまっている。

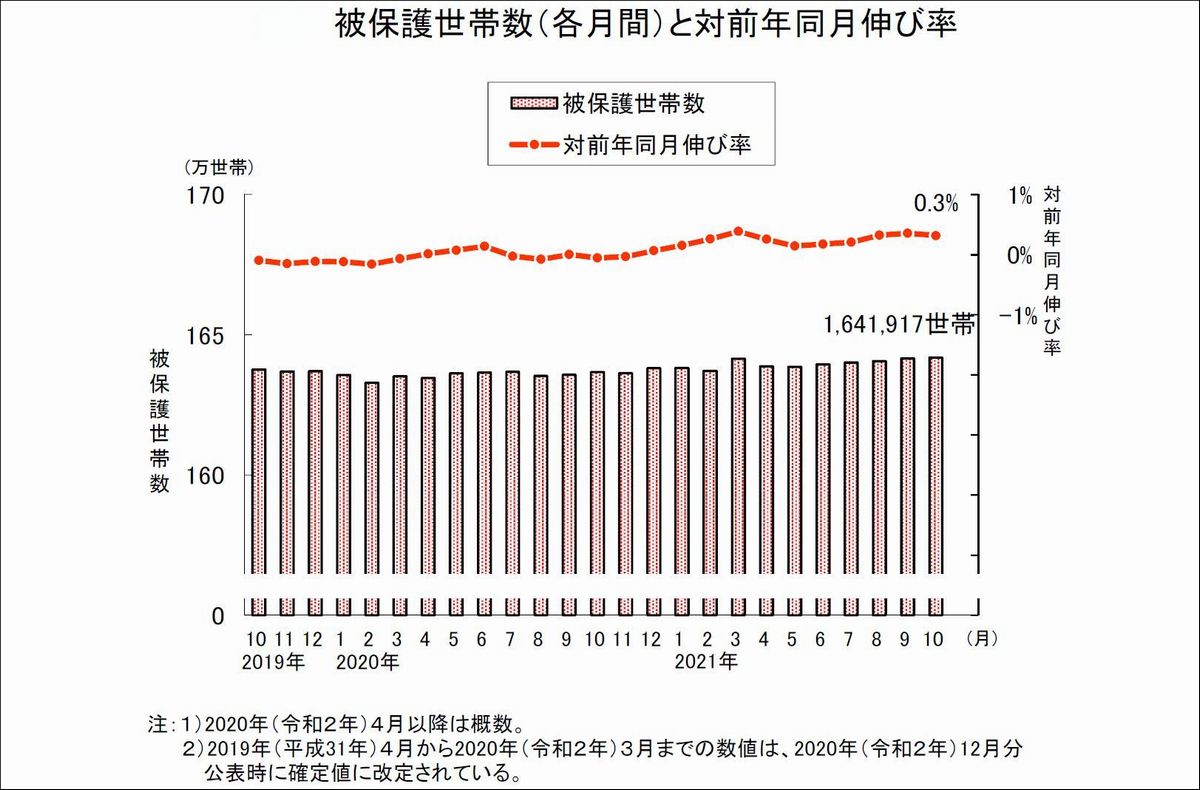

制度を利用している世帯の数を見ると、昨年10月時点での世帯数は164万1917世帯となっている。コロナ以前の2019年10月は163万7637世帯だったので、コロナ禍での2年間の伸び率はわずか0.26%。誤差と言える範囲にとどまっている。

厚生労働省が発表している生活保護世帯の数の推移を示すグラフも、ほぼ横ばいが続いている。グラフだけを見ていると、「コロナ禍による経済的影響は存在していないのか?」と錯覚しそうになるほどだ(厚生労働省「被保護者調査(令和3年10月分概数)」参照)。

「被保護世帯数(各月間)と対前年同月伸び率」のグラフ(厚生労働省「被保護者調査(令和3年10月分概数)」の資料から)

「被保護世帯数(各月間)と対前年同月伸び率」のグラフ(厚生労働省「被保護者調査(令和3年10月分概数)」の資料から)現実には、コロナ禍による経済的影響は生活困窮者支援の現場に深刻な影響を与え続けている。

この年末年始に東京・四谷の聖イグナチオ教会で開催された「年越し大人食堂2022」には2日間(12月30日と1月3日)で、20代から80代までの計685人が来場した。

「大人食堂」というネーミングでの取り組みは今回が4回目となるが、集まった方の数では過去最多であった。

年明けも、東京都内の各支援団体が定期実施している食料支援に集まる人の数は増え続け、現在は450~550人という規模にまで拡大している。

「年越し大人食堂2022」での弁当配布の様子=山﨑まどかさん提供

「年越し大人食堂2022」での弁当配布の様子=山﨑まどかさん提供民間団体に支援を求めて集まる人は増え続けるのに、生活保護の制度利用は進まないという状況は、コロナ禍の初期からずっと続いている。

「年越し大人食堂2022」で配布されたお弁当=山﨑まどかさん提供

「年越し大人食堂2022」で配布されたお弁当=山﨑まどかさん提供福島議員は、生活保護の申請時や利用中に福祉事務所が親族に援助の可否を問い合わせる扶養照会が制度利用のハードルになっているとして、岸田首相に対して「生活保護の現場で扶養照会をやめるよう徹底すべきではないですか」と質問した。

これに対して岸田首相は、「扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは生活保護法に明記された基本原理であり、扶養照会は必要な手続きではあります。他方、自治体に対し要保護者が扶養照会を拒んでいる場合には、その理由について特に丁寧に聞き取ることを求めており、こうした扶養照会の弾力的運用について周知徹底に努めてまいります」と答弁した。

参院本会議で社民党の福島瑞穂党首の代表質問に答弁する岸田文雄首相=2022年1月21日

参院本会議で社民党の福島瑞穂党首の代表質問に答弁する岸田文雄首相=2022年1月21日岸田首相が言う「扶養照会の弾力的運用」とは、昨年春に出された厚生労働省通知による運用変更のことを指している。

親族への照会が制度利用を阻んでいる状況を改善するため、昨年1月、私たち支援関係者は、扶養照会の運用の抜本的見直しを求めるネット署名を開始した。「困窮者を生活保護制度から遠ざける不要で有害な扶養照会をやめてください!」と題したネット署名は、大きな反響を呼び、6万1千人以上が賛同した。このキャンペーンは、その年に最も社会に影響を与えたネット署名活動の一つとして、署名サイトであるChange.orgの「チェンジメーカー・アワード2021大賞」に選出された。

扶養照会の運用の抜本的見直しを求める署名と、国が自治体に出す通知の改正などについての要望書を厚生労働相あてに提出した後、会見する筆者ら=2021年2月8日、東京都千代田区

扶養照会の運用の抜本的見直しを求める署名と、国が自治体に出す通知の改正などについての要望書を厚生労働相あてに提出した後、会見する筆者ら=2021年2月8日、東京都千代田区こうした声を踏まえ、厚生労働省は昨年3月末、扶養照会の範囲を「扶養義務の履行が期待できる」と判断される親族に限定すること、生活保護の申請者が扶養照会を拒んだ場合は、その理由について「特に丁寧に聞き取りを行い」、照会をしなくてもよい場合にあたるかどうかを検討することを自治体に求める通知を発出した。

本人に「聞き取り」をおこなった結果、親族との関係が良好でなく援助が見込めないと判明した場合や、照会をおこなうことが適切でないと判断した場合は、親族に連絡をしない、ということが明確になったのである。この運用変更によって、扶養照会は本人が拒めば実質的に止めることができるようになった。

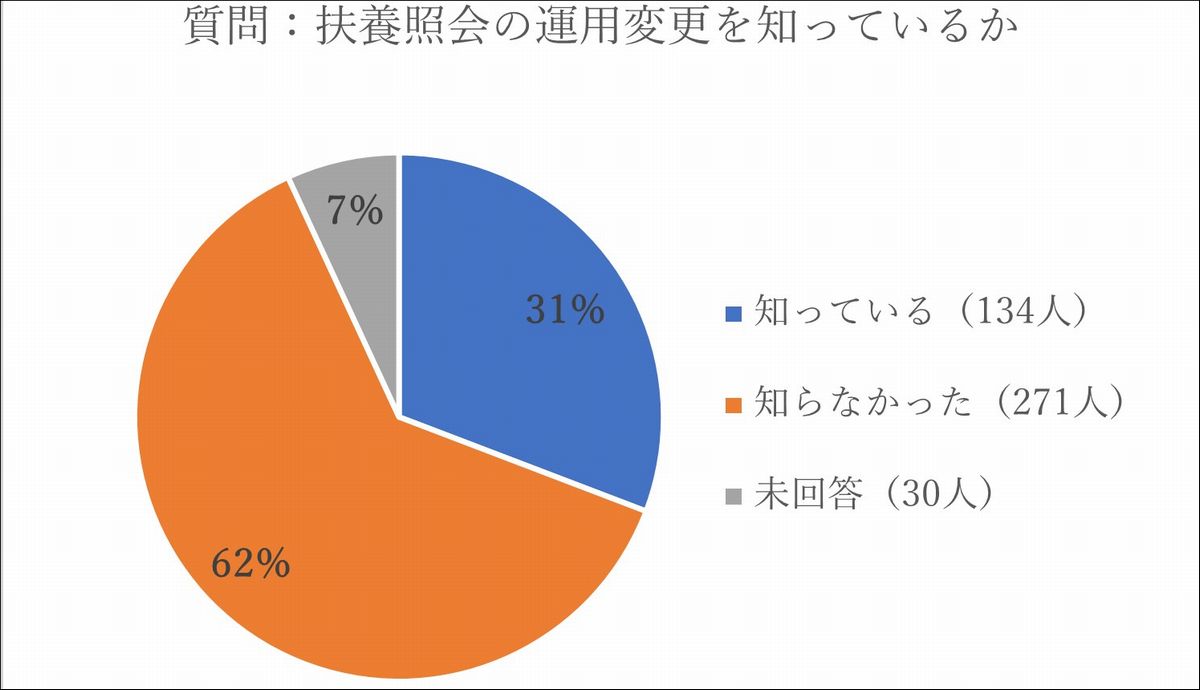

しかし、残念ながらこの運用変更はあまり一般に知られていない。

「年越し大人食堂2022」に集まった人たちへのアンケート結果のグラフ

「年越し大人食堂2022」に集まった人たちへのアンケート結果のグラフ「大人食堂」でのアンケート実施は、来場した方々に「扶養照会は実質的に止められるようになった」ということを知ってもらうという意図があった。実際、このアンケートに答えたことで扶養照会を回避できる方法があると知り、生活保護の申請を決断した男性もいた。

つくろい東京ファンドでは、扶養照会を回避するためのツールをネットで公開しているので、ご参考にしていただきたい。

*「生活保護の扶養照会の運用が改善されました!照会を止めるツール(申請者用、親族用)を公開しています。」のリンクはこちらから

運用変更に関する周知が進まない理由の一つには、各地方自治体の姿勢もある。

生活困窮者支援に取り組んでいる小椋修平さん(足立区区議会議員)ら、首都圏の自治体議員のグループは、昨年9~12月、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県で福祉事務所が設置されている全自治体から「生活保護のしおり」を入手し、扶養照会がどのように説明されているかを精査する調査を実施した。

「生活保護のしおり」とは、各自治体が住民に対して生活保護制度の概要を説明する際に活用している資料で、自治体のサイトに「しおり」のPDFがアップされているところも多い。

この調査は、「生活保護のしおり書きっぷり調査」とネーミングされ、今年1月21日に参議院議員会館で開かれた記者会見で結果が報告された。記者会見には、石橋通宏参議院議員(立憲民主党)も参加した。

「生活保護のしおり書きっぷり調査」について会見で報告する小椋修平・足立区議=2022年1月21日、参議院議員会館、小椋修平さん提供

「生活保護のしおり書きっぷり調査」について会見で報告する小椋修平・足立区議=2022年1月21日、参議院議員会館、小椋修平さん提供この6自治体のうち、岸田首相の言う「弾力的運用」という言葉を使って「扶養が期待できない方への照会は行わないなどの弾力的な運用を行っていますので、担当者にお問い合わせください。」と「しおり」に明記していたのは、1自治体(神奈川県海老名市)だけであった。

また、暴力・虐待の問題がある場合には親族に照会しないことになっている、という点の記載も、157自治体中、28.7%(45自治体)にとどまっていた(東京14.8%、神奈川45.0%、千葉31.0%、埼玉36.6%)。

調査を実施した議員グループは、厚生労働省の通知により照会の対象となる親族は「扶養義務の履行が期待できると判断される者」に限定されているにもかかわらず、そのことが「しおり」に記載されていないことで、相談者に「例外なく扶養照会が行われる」という誤解を抱かせ、申請を躊躇させている可能性があると指摘している。

また、自治体によっては厚生労働省の通知に従わず、実際に例外なく扶養照会を実施している可能性を否定できないと述べている。

昨年春以降、私たち支援団体のもとには、運用が変更になっているにもかかわらず、担当者に扶養照会を拒否したいという意思を伝えても聞き入れてもらえなかった、という相談が複数寄せられている。つくろい東京ファンドでは、相談者の同意が得られた場合、ご本人の意思を尊重して照会を止めるよう各自治体に働きかけをおこなっているところだ。

全国の自治体の中には、昨年春の厚労省通知に従わないだけでなく、法律を捻じ曲げてまで親族による扶養を強要する自治体もある。

2021年4月、奈良県生駒市は、生活に困窮した一人暮らしの50代女性がおこなった生活保護の申請を却下した。その理由は、別居する70代の母親から扶養の意思を確認できたからというものであるが、母親は年金生活者で認知症を患っており、明らかに「扶養が期待できない」状態にあった。女性は同年7月に再申請したが、同じ理由で却下された。

明らかに扶養が期待できない親族に対して扶養照会を実施しただけでも大問題だが、親族による援助が実際に行われていないにもかかわらず、「意思を確認した」というだけで申請を却下するのは、法律を無視した生存権侵害以外の何物でもない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください