日本人の「働き方」の変革期に必要な「サロン文化」をいかすという 発想

2022年02月18日

矢ヶ崎池から大賀ホール、離山、浅間山を望む=長野県北佐久郡軽井沢町(鈴木幹一さん撮影)

矢ヶ崎池から大賀ホール、離山、浅間山を望む=長野県北佐久郡軽井沢町(鈴木幹一さん撮影)軽井沢は明治以降、政治や経済、文化の重要人物がバカンスを過ごしたり、重要な活動や決定を行ったりしてきた特別な場所であった。一方で、昭和の高度成長期以降、大衆消費文化の発展とともに、庶民の憧れのリゾートともなった。コロナ前には、年間に800万人以上もの観光客が訪れていた。

近年は、軽井沢に家(別荘含む)を持ち、東京の会社で働くというライフスタイルを選ぶ人も増えている。とくにコロナ禍では1年で数百人もが移住した。こうした軽井沢への移住者・観光客の流れは、近隣の御代田、小諸などの町まで広がり、軽井沢をゲートウェイとした一大経済圏が生まれつつある。

2024年には、北陸新幹線が福井県まで開通。軽井沢町と福井県の間で連携協定が結ばれる予定である(基礎自治体と県との県をまたいだ連携は珍しい)。東京から福井までをつなぐ大経済圏の重要な拠点としても、軽井沢の重要性がますます高まりそうだ。

そんな多彩な可能性を持つ軽井沢を論じる連載を「論座」で始める。時代に即して、相貌をダイナミックかつ繊細に変化させる軽井沢の姿をつまびらかにし、日本の歴史を映す「鏡」といえる軽井沢を通して日本の未来を見通したい。

第一回目のテーマは、今の日本の大きな課題である「働き方」だ。軽井沢に住み、東京の会社で働くというライフスタイルを選ぶ人が増えていると先述した。軽井沢が彼/彼女らを引き寄せる「理由」を見据えつつ、ライフスタイルの中核である「働く」ことの意義、将来の働き方についてまで、射程を広げて考えてみたい。

鼎談の相手は、軽井沢と東京の二拠点生活をはじめて23年、リモートワークの実践・推進・研究に携わってきた鈴木幹一さんと、総務省で働き方改革などに取り組み、退官後はワークスタイル変革や地方創生などのコンサルタントとして全国を駆け回る箕浦龍一さん。暖炉の火が暖かく燃える鈴木さんの軽井沢の別荘で1時間半、じっくり語り合った。

(構成 論座編集部・吉田貴文)

鈴木幹一(すずき・かんいち) 信州大学社会基盤研究所特任教授(ウエルネス・ライフスタイル学)

1957年生まれ。読売広告社本社営業統括補佐、エステー取締役などを経て現職。福井県立大学地域経済研究所客員研究員、福井県観光連盟観光投資特別顧問、日本ワーケーション協会特別顧問、軽井沢ソーシャルデザイン研究所代表理事、軽井沢リゾートテレワーク協会副会長、小諸市政策アドバイザー(ウエルネス・ライススタイル分野)、糸魚川市ワーケーションアドバイザー、軽井沢しらかば会会長なども務める。軽井沢リゾートテレワーク歴23年。

箕浦龍一(みのうら・りゅういち) 官民共創未来コンソーシアム理事

1966年生まれ。元総務省職員。退職後はワークスタイル変革やワーケーション推進、DX、若手公務員育成などの分野でフリーランスのコンサルタントとして活動中。総務省ではオフィス改革やワークスタイル変革、若手の人財育成に取り組み、人事院総裁賞(職域部門)受賞。軽井沢リゾートテレワークのプロジェクトなどワーケーションの推進に尽力。地域活性化センターシニアフェローとして地方公務員の人材育成にも取り組む。

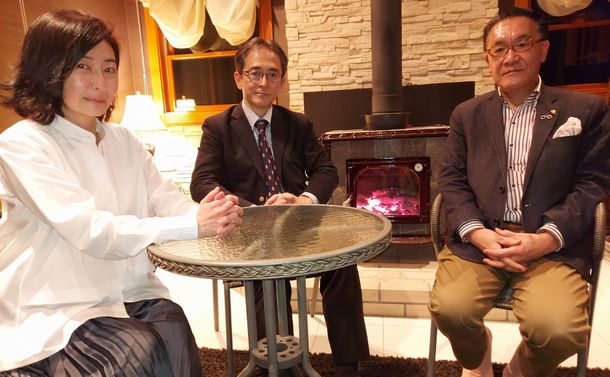

鼎談に参加した(右から)鈴木幹一さん、箕浦龍一さん、芳野まいさんの3人(撮影・吉田貴文)

鼎談に参加した(右から)鈴木幹一さん、箕浦龍一さん、芳野まいさんの3人(撮影・吉田貴文)――日本では近年、「働き方改革」が懸案になっています。より生産的で創造的な働き方はないか、時短やオフィス改革といった様々な選択肢のひとつに、テレワークやワーケーションがあります。オフィスの場所や時間に縛られずに仕事をする働き方です。コロナ禍以前の2017年から、軽井沢ではテレワークやワーケーションの機運が高まっていました。コロナ禍でそれが加速し、移住する人が増えているようですが……。

鈴木 増えていますね。軽井沢の人口は約2万人。このところ年間200人ぐらいずつ増えていましたが、コロナ後は1年で500人も増えた。そのあおりでしょうか、“大軽井沢圏”を形成する隣の御代田町も増加しました。長野県内で人口が増えた自治体はこの二つだけです。コロナで柔軟な働き方が浸透、仕事のIT化が一気に進み、テレワークやワーケーションなどの勤務を導入する企業も増え、月に数回しか会社に行かなくなったのを機に、軽井沢に移住したり、別荘を持ったりする人が増えたのでしょう。同時に東京から軽井沢に本社機能を移転する企業も出始めてます。

――軽井沢といえば日本有数の「別荘地」です。これまで移住してきた」人と違いはありますか。

鈴木 2000年頃までは軽井沢に移り住むのは現役を引退した人や富裕層が中心でした。東京の家との間を行ったり来たりする二拠点居住の人も多かった。それが、15年ほど前から、「ライフスタイル移住」が目立つようになりました。子どもを自然の中で育てたい、好きな山で暮らしたい、といったライフスタイル重視の子育て世代や独身の人たちです。仕事をやめて新しい仕事を始めるケースも少なくありませんでした。

――最近はどうですか?

鈴木 仕事はやめず、豊かなライフスタイルの実現の場として軽井沢を選んでいる人が多いようです。彼らに共通するのは、高学歴、元一流企業勤務、家族との時間を大切にする、地域貢献に関心がある、人的ネットワークの構築が得意、などです。生活にワークをうまく取り入れて、ごく自然にテレワークやワーケーションをしているという印象です。彼らと話をすると、「毎日がワーケーション」という言葉がよく出ます。

――鈴木さん自身はかなり前からテレワークを実践されていましたね。

鈴木幹一さん(撮影・吉田貴文)

鈴木幹一さん(撮影・吉田貴文)

運良く1995年に軽井沢に別荘を買うことができ、金曜夜に来て月曜朝に東京に帰る生活になりました。当時、住友信託銀行におられた松岡温彦さん(『人、われを「在宅勤務社員」(テレワーカー)と呼ぶ―本当の自分を取り戻すための52章』の著者)という方が近くの別荘にお住まいで、初めてお会いした時、「軽井沢は仕事をするのにふさわしい場所だよ」と言われたんです。初めは意味が分からなかったけれど、だんだん分かってきた。

――どういうことでしょう?

鈴木 軽井沢には面白い人がたくさんいて、そういう人たちといろんなディスカッションができる。そこで得たヒントをもとに、別荘のウッドデッキや近くの温泉の露天風呂で思考を巡らすと、アイデアが湯水のように湧いてくる。会社の会議室でアイデア会議するよりはるかにメリットが多いと痛感してました。

テレワークとかワーケーションとかいうと、会社以外の場所でパソコンを広げてデスクワークをするというイメージがありますが、それだけじゃない。非日常の場所で、人と会ってアイデアを考えたり、ディスカッションしたりするのも立派なテレワークです。

――ご自身が実践されるだけではなく、2018年には軽井沢リゾートテレワーク協会の設立に関わるなど、テレワークの普及に熱心に取り組まれましたね。

鈴木 軽井沢にワーケーションで人を呼び込みたいと思ったんですね。軽井沢はゴールデンウィークや夏休み、あるいは土日は、観光客や別荘族で混雑するのですが、オフシーズンや平日はガラガラになるので、いかに平準化させるかが課題でした。ワーカーは土日は仕事をしないので、月曜から金曜まで働くワーカーを呼び込めば平準化することができ、常に人がいて経済的にも潤うと考えました。

そこで2017年9月、テレワークの普及を軽井沢でやりませんかと、総務省まで提案に行きましたに。当時、2020年7月に東京五輪が開かれるということで、国は交通混雑緩和のためにテレワークを推奨していましたが、まったく盛り上がっていない。テレワークという言葉が浸透していないし、猛暑の東京の家で仕事しろと言っても、誰もやる気にならないですよね。

「7月にテレワークをするのなら標高1000mのウエルネスリゾート軽井沢で」という謳い文句を携え、総務省でテレワークの旗を振っていた行政評価局の箕浦課長に会った。まさしくエポックメーキングな出会いでした。

――当時、箕浦さんは総務省でオフィス改革を中心とする働き方改革に取り組まれていましたが、そもそも働き方の問題とかかわりを持つようになったのはいつからですか。

箕浦龍一(撮影・吉田貴文)

箕浦龍一(撮影・吉田貴文)

ところが数年後、大臣政務官から「研究しているのなら、自分の部署から実践を」という指示がきて、一局丸ごとオフィス改革をした。ペーパーレスを進め、固定電話をなくし、モバイルやパソコンを携帯して会議をするようになると、自分の机がないと仕事ができないというのは思い込みだったと分かりました。高市早苗、野田聖子両総務大臣がテレワーク推進に前向きだったこともあり、職員の働き方改革を進めていたまさにその時に、鈴木さんが役所にやって来たんです。

鈴木 そうでしたね。ただ、箕浦課長からは「軽井沢で仕事っていうのはなじまないな」と言われて……。

――にべもないですね。

箕浦 それまで軽井沢には何度も立ち寄っていましたが、物価が高いこともあり、宿泊地の選択肢にはならなかった。そんなところにワーケーションに行くとは想定しにくいという思いがちょっとしたんですね。

鈴木 気を取り直して、「自然環境と東京からの利便性がいいのは当たり前。なにより重要なのは、圧倒的な人的ネットワークが軽井沢にあること。東京で活躍する凝縮された人たちが集まっていて、いろんなディスカッションができてテレワークには最適な場所です」と説明すると、「確かにそうだな。ちょっと実験やってみるか」と言われました。

箕浦 実際、現地に来させてもらうと、面白い人がけっこう集まっていると分かりました。足を運ぶのにふさわしい「価値」のある場所だと感じましたね。

鈴木 箕浦さんの協力もあり、2018年1月には総務大臣政務官にもご参加いただいて、テレワークをテーマにした「ふるさと車座トーク」を開催。さらに2月から6月にかけて、一般社団法人軽井沢ソーシャルデザイン研究所の主催で、首都圏のワーカーを対象にしたリゾートテレワークの一泊二日の体験会を4回実施しました。

体験会には長野県の阿部守一知事や小諸市の小泉俊博市長、軽井沢町の藤巻進町長、御代田町の小園拓志町長、日本マイクロソフトの平野拓也社長(当時)も来ていただきました。地元の人も軽井沢が持つ「価値」に気が付き、2018年7月、軽井沢観光協会、軽井沢町商工会を中心に軽井沢リゾートテレワーク協会の設立にこぎつけました。

芳野まいさん(撮影・吉田貴文)

芳野まいさん(撮影・吉田貴文)箕浦 先ほども言ったように、軽井沢にはクオリティが高いコミュニティがあります。そのネットワークにつながることができる価値はとても大きい。

「ワーク」とは本来、価値を創造する活動のことです。一日中パソコンを前に座っていることではありません。民間であれ役所であれ、皆、いろんなことを試しながら、価値を生み出す活動している。それは、人と出会い、ネットワークをつくるところから生まれてくると思います。

会社や役所の中にずっといるよりも、外に出るほうが、ネットワークにつながる可能性は高い。軽井沢には、そんなネットワークにつながる「宝」が山ほど眠っています。それこそが明治以来、時代の要人を惹き付け、別荘地として栄えてきた軽井沢ならではの「価値」だし、今、多くのワーケーターたちが軽井沢を選んでやって来る理由だと思います。

別の言い方をすれば、人とのネットワークが生まれる土壌がそなわっている軽井沢には、他のエリアにはないハイグレードの価値があります。軽井沢型テレワークはどこにも真似できません。

――テレワークやワーケーションを誘致して、都会から人を呼び込みたい地方の自治体は多いのではないですか。

箕浦龍一(撮影・吉田貴文)

箕浦龍一(撮影・吉田貴文)

――ワーケーションを誘致しようとして、自治体が東京のオフィスと同じ環境を整えても、それだけではダメだと。

箕浦 そうです。ワーケーションを誘致しようと滞在拠点づくりに力を入れる自治体がありますが、ほとんど意味がない。滞在ではなく、そこでどういう人と出会えるかが大事。交流拠点こそが必要なのです。

――フランスのサロン文化では、アペリティフといって食事前にする雑談の時間が、社交にすごく役立っています。政治家、経済人、文化人、外国人が集まっていた軽井沢では、そうした意義のある雑談や社交がごく自然に行われてきた歴史があります。交流の拠点としては年季が入っていると言っていい。

鈴木幹一さん(撮影・吉田貴文)

鈴木幹一さん(撮影・吉田貴文)

江戸時代、中山道の宿場町だった軽井沢は参勤交代で大いに繁栄した。明治に入り一気に寂れましたが、カナダ生まれの宣教師アレキサンダー・クロフト・ショーが明治19年布教活動の途中で軽井沢に立ち寄り、軽井沢に魅了されて明治21年に別荘を建てて以来、多くの西洋人が避暑地に選ぶにようになりました。また明治26年には、福井県福井市出身の八田裕二郎(当時海軍大佐、のち軽井沢会の前身の軽井沢避暑団理事、衆議院議員)が日本人で最初に別荘を建てました。

明治半ばに本格的な西洋建築のホテル、万平ホテルと三笠ホテルが建てられました。万平ホテルには宣教師はじめとする西洋人が、三笠ホテルには政財界の重鎮だった渋沢栄一、大隈重信、近衛文麿、徳川慶久、徳川喜親などが宿泊。華やかな社交がおこなわれました。これが軽井沢の「サロン文化」の原点です。その後、政財界の人たちが次々と別荘を建て、別荘間で交流する別荘文化に進化して「サロン文化」が発展したのも、軽井沢の特徴です。

――ネットワークをつくる土壌が「サロン文化」で醸成されたわけですね。地理的背景とはどういうことですか。

鈴木 まずは東京からそれほど遠くないということです。1993年に上信越自動車道の碓井軽井沢インターができたこと、1997年に北陸新幹線(当時は長野新幹線)の開通したことで、さらに近くなりました。特に新幹線で東京・軽井沢間が1時間で結ばれたのは大きい。通勤圏内となり、移住者も増えました。

さらに軽井沢は人口2万の町ですが、人が暮らしているエリアは意外に狭い。人出の多い時の街中は「東京24区」と言われるほどの賑わいになります。コロナの今はそれほどではないですが、それでも人と偶然に出会う機会は都会と比べて断然多い。

特に軽井沢駅から旧軽井沢や南が丘の別荘エリアは、せいぜい3キロ四方程度と狭いエリアです。ここに企業のトップが多数いますので、駅、レストラン、バー、スーパーなどでセレンディプティな出会いがとても多いです。これもネットワークづくりには有利です。

箕浦 僕にとっても、軽井沢は東京から近いということにくわえ、会いたい人とのアポイントメントがすぐとれる場所です。価値創造のビジネスをしたいと考えている人にとって、メリットが多い人脈が軽井沢にそろっているのは確かですね。

鼎談する(右から)鈴木幹一さん、箕浦龍一さん、芳野まいさんの3人(撮影・吉田貴文)

鼎談する(右から)鈴木幹一さん、箕浦龍一さん、芳野まいさんの3人(撮影・吉田貴文)

芳野まいさん(撮影・吉田貴文)

芳野まいさん(撮影・吉田貴文)軽井沢も同じです。たとえば大正から昭和にかけて、多くの文学者が都会から逃れてこの地を訪れ、互いに交流しながら傑作を物しています。野上弥生子は春から秋にかけて北軽井沢の書斎で執筆したし、堀辰雄は旧軽井沢の別荘で代表作を書きました。それらの別荘はいずれも今は、軽井沢町によって「タリアセン」の敷地に移築されています。その他にも多くの文学者が、別荘を持たないまでも、ホテルの部屋などを数カ月借りて仕事をしていました。これって立派なテレワークですね。

鈴木 そうですね。テレワークに関連して言うと、今、軽井沢には30カ所近くのワーキングスペースがあります。2017年から増えていますが、最大の特徴は民間主導であること。他の地域は自治体が絡んでこうした「スペース」をつくっているのですが、軽井沢はすべて民間というのが、最大のポイントです。

いつも自宅や別荘で仕事をしていると飽きるので、そういう「スペース」を回って仕事する。そこで人と出会うメリットもある。最近、「ザ・サークル軽井沢」という複合型ワーキングスペースができました。上場企業の社員やフリーランス、スタートアップ、投資家など、いろんな人がそこで出会い、新しい価値が生み出され、ビジネスも生まれています。「いい回転」をし始めたなという感じがしています。

――民間主導で新しい動きがでているのですね。自治体のサポートはどうなんでしょうか。

箕浦龍一(撮影・吉田貴文)

箕浦龍一(撮影・吉田貴文)

――テレワークやワーケーションで軽井沢が見習うべき自治体はありますか。

箕浦 長野県内でいえば、たとえば千曲市。古くからの地元のコミュニティとワーケーション体験会に参加した人が一緒になって新しいコミュニティを作り始めています。

信濃鉄道戸倉駅からの移動が大変なので、体験会の参加者が自分たちでMaaSの仕組みを考えました。既存の路線バスの路線図や時刻表も分かりやすく整理をし、LINEと連携してユーザーが使いやすいアプリを開発しました。これに観光協会が動いて、地域のタクシー事業者を巻き込んでアプリでタクシーを配車したりアプリのチケットでタクシーに乗れるようにしました。県庁が実証実験で千曲市にも配置したシェアサイクルも、この仕組みに載せて提供しました。民間の動きを行政が取り込んで持続的な仕組みにした好例です。

鈴木 地方に行くと、行政から補助金が出ないので何もできないという声を聞きますが、軽井沢は町からはあまり補助金は出ないので、かえって民間の人たちの自立性が高まるというプラスの捉え方もできると思いますが……。行政からの補助金に頼りすぎると、補助金が出なくなると事業も出来なくなるという話はよく聞きます。民間で自立し事業を継続していく努力は重要です。

――実は軽井沢町は、国から補助金をもらっていない不交付団体です。つまり、お金がたくさんある。町のホームページで昨年の歳入・歳出を確認したのですが、歳入129億円のうち自主財源が107億で83%。うち町税が91億1250万円です。依存財源は21億円地方譲与税が6億円、国庫支出金が8億とか微々たるものです。自主財源比率は全国平均よりもかなり高い。

目に付くのは固定資産税の多さ。移住ブームで地価がさらに上がり、固定資産税が増えるので、これを生かさない手はないですよね。

箕浦 豊かな人たちが町にやって来て、税金として払ってくれているのに、それが町全体に還元されていないのは問題です。もっと知恵の絞りようはあると思います。ただ、鈴木さんが言うように、町が動かないからと諦めるのではなく、個人が自ら動き始めているのは、軽井沢のいいこところだと思います。そもそも仕事というのは、人から言われてやるものではないですからね。

――そうですね。ところでお二人は、世間に先駆けて自ら率先してテレワークやワーケーションを始めた結果、人生も変わってしまいました。箕浦さんはエリート官僚を辞めて、テレワーク、ワーケーションの伝道者に。鈴木さんも新卒からずっと勤めていた広告会社を辞めて、テレワークの研究者になりました。最後にお二人をそれほどまでにさせたテレワーク、ワーケーションとは一体何なのかお聞きします。

箕浦 辞めた理由のひとつに、月から金まで午前9時から午後5時まで「本拠地」にいるのが窮屈でたまらなくなったということがありました。官僚という仕事にやりがいはありましたが、最後の4、5年、働き方改革やオフィス改革、テレワークの推進といった本業以外に力を入れたら、講演など外への発信がどんどん増え、オフィスで働くことの制約をいっそう強く感じるようになった。それが辞める引き金ですね。

――辞められても引っ張りだこで、仕事は充実していると思いますが、経済的にはどうですか。

箕浦 安定した収入がないので不安はありますよ。ただ、食べていけるだけのものはいただいているし、そんなに贅沢な生活しているわけではないので、収入のことはあまり考えないようにしています。

そもそも誰かのお役に立ちたいと思って辞めたわけだし、「郵便は時代遅れ」とか、「テレビはもういらない」とか、「マイナンバーカードは必要ない」とか、総務官僚だと絶対に言えないことも言えるので、毎日、楽しいですよ。

――ITなどテクノロジーの発展で働き方は変わりますか。

箕浦 テクノロジーによってライフスタイルは変わる。そして、働き方はライフスタイルの一部なので、当然影響を受けると思います。コロナが終息すれば、「オフィス回帰」が起きるという見方があるようですが、あり得ませんよ。これだけテクノロジーが進んでいる状況で、テレワークを活用しないという選択は企業経営にとってはありえないからです。コロナが終わったからといって、全員に出社を義務付けるような会社は、これからの社会では生き残れないでしょう。

ワーケーションに対しても、価値創造活動がますます求められると思います。これまでは旅行の形が少し変わったぐらいの位置づけだったですが、これからは、企業や個人が旅先でどういう価値を見出すかが問われるようになると思います。

――鈴木さんにとっては、テレワークやワーケーションとは何でしょうか。

鈴木幹一さん(撮影・吉田貴文)

鈴木幹一さん(撮影・吉田貴文)

僕がテレワークやワーケーションに興味を持ったのは、もともと規則やルールに縛られるが嫌だったから。特に毎日9時半に出勤するという暗黙のルールが大嫌いでした。最近、軽井沢に移住してきた人とディスカッションをすると、僕と同じように自由人が多いことに驚かされます。

20世紀を代表する歴史学者ヨハン・ホイジンガは、著書「ホモルーデンス=遊ぶ人」で、遊びは文化に先行しており、人類が育んだあらゆる文化はすべて遊びの中から生まれ、「好きな時に好きな場所で好きなことをする」ことが人間の本質だと論じてます。もはや人がたくさんいるところで仕事をやれと言われても無理。緑を見ないと仕事ができないという風に、体がすっかり軽井沢仕様になった感じですね。

ワーケーションとは「非日常の場所」で仕事をすること。東京の人にすれば、地方に行って仕事をするのがワーケーションですが、地方の人にすれば、東京という非日常の場所で仕事をするのがワーケーション。最近では東京ワーケーションという言葉も出てきました。要するに、いつもとは違う場所でいつもとは違う人たちと人的なネットワークをつくり、それを通じて「新しい価値」を創造することだと思います。

中身も幅広い。Work(ワーク)を辞書で引くと、仕事以外に努力や勉強、研究、自己研鑽という意味があります。会社の仕事だけに限られるものではなく、自己研鑽の趣味嗜好性の高いワーケーションだってありだと思います。

かねてより軽井沢は、都会からやってきた人がここで交わり、新しい文化を創造したり、新たな仕事をつくったりする場所でした。コロナ禍の今、ますますそうなっています。そして、これからもずっとそうであり続けるでしょう。軽井沢で四半世紀近く働いてきて、いよいよそう思っています。

鼎談する(右から)鈴木幹一さん、箕浦龍一さん、芳野まいさんの3人(撮影・吉田貴文)

鼎談する(右から)鈴木幹一さん、箕浦龍一さん、芳野まいさんの3人(撮影・吉田貴文)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください