PJニュース編集長だった私の失敗の総括

2022年03月24日

海外では米国を中心に多くの伝統あるマス・メディア企業の衰退が著しい。その解体が進む中、間隙をついて新たなネット・メディア企業やデジタル・トランスフォーメーション(DX)に成功した既存のマス・メディア企業がそのマーケット・シェアを奪い取る。

例えば、米国の有力紙シカゴ・トリビューンの発行元であるトリビューン・パブリッシングが2021年2月、米国の新聞業界の再編を進めることで知られるヘッジファンドの「アルデン・グローバル・キャピタル」に買収されることが決まった。アルデンは傘下に約200社の地方紙を傘下に収めて、大規模なリストラで新聞社の再生を図る一方、そのドラスティックな経営手法で「新聞業界の壊し屋」や「ハゲタカ・ファンド」とも批判される(東京新聞, 2021)。

これを横目にネット・フリックスなどネット・メディア企業が台頭するに加えて、米国の高級紙として知られるニューヨーク・タイムズ紙はデジタル化を成功させて世界的にシェアを伸ばした(宮永, 2020)。世界的にメディア界のスクラップ・アンド・ビルドが急速に進んでいるのだ。

ニューヨーク・タイムズの本社ビル

ニューヨーク・タイムズの本社ビルこのメディア界再編の中で、ジャーナリズムの様式も様変わりしてきた。米国の調査報道の非営利組織、Pro PUBLICAが2010年、米国ジャーナリズム界で最も権威のある賞、ピューリッツアー賞をネット・メディア初の受賞を果たした。ハリケーン後の病院で医療関係者の活躍を描写した調査報道が評価された。この組織は2007年に「公共の利益のための調査報道」を目的に設立され、2022年現在、主に大手マス・メディア出身約100人のジャーナリストで構成されている(Pro PUBLICA,2022)。

また、2021年には米国の黒人差別抗議事件の様子をスマートフォンで撮影した市民にピューリッツアー賞の特別賞が贈られた。これらからはジャーナリズム界のマス・メディア一極体制が崩壊する兆しが見える。

こうした中、日本国内の新聞社やテレビ局、通信社などの経営悪化が継続するものの、破綻に追い込まれたところはほぼ皆無で、国内メディア界の新陳代謝は遅々として進まない。メディア界のジャーナリズム分野でも旧来の堅牢なマス・メディア支配体制に大きな亀裂が入った様子はない。

その一方で、権力の監視を標榜するネット・メディアが雨後の筍のごとく現れては霧散することを繰り返している。2022年始めには自由で公正な社会のための公共メディアを謳った「Choose Life Project(CLP)」が、設立時に番組制作費として立憲民主党から1000万円以上もの資金提供を受けていたことが発覚した。CLPの番組に出演していたジャーナリストらはこの事実を告知されておらず、「重大な背徳行為」として抗議した(CLP, 2022)。これは公権力からのジャーナリズムの独立性を毀損する致命的な報道倫理問題である。

ネット・メディア時代が到来した21世紀初頭、韓国のオーマイ・ニュースを筆頭に、国内でもJanJanやPJニュース、つかさネットなど市民メディアがパブリック・ジャーナリズムの担い手として注目された。例えばPJニュースでは2005年に起きたJR福知山線列車の脱線事故では、その場に居合わせた市民記者からの投稿で、現場写真をマス・メディアに先駈けて報じる事例もあった。また、大手量販店で販売されていた有田ミカンの産地偽装を暴く調査報道もあった(小田, 2007)。

ライブドア事件の家宅捜索をうけ、会見する堀江貴文社長(当時)。ライブドア・ニュースの1部門だったPJニュースも「内部」から事件を報じた=2006年1月17日、東京・六本木のライブドア本社で

ライブドア事件の家宅捜索をうけ、会見する堀江貴文社長(当時)。ライブドア・ニュースの1部門だったPJニュースも「内部」から事件を報じた=2006年1月17日、東京・六本木のライブドア本社で ピューリッツアー賞を受賞し、調査報道メディアとして確固たる地位を築いた米国のPro PUBLICAは市民メディアの一形態といえよう。一方、国内では市民メディアのこれといった活躍は見られない。本稿ではPJニュース(2005年創刊、2012年に配信停止)の経営者兼編集長だった筆者の経験を踏まえ、報道を主体とするパブリック・ジャーナリズムの行為主体となる市民メディアの経営に関する課題や展望について経営学的に分析していきたい。

これまでの国内のマス・メディアに関する経営学的な研究は非常に限定的である。そのうち、個別のメディア企業、あるいは業界全体を対象にして、経営状態の分析についてはその内部環境に焦点を当てたものが多かった。

例えば、中国国内の市民ディア的な民間新聞社の経営について財務諸表分析を実施したもの(鄭・諸泉, 2011)や、新聞社の業界団体である日本新聞協会による毎年の「新聞社の経営動向」という統計報告(日本新聞協会, 2021)などがある。

ただし、個別企業あるいは業界全体の経営状況は内部環境と共に外部環境にも大きな影響を受ける。例えば、昨今の国内マス・メディア業界の凋落の原因は、企業あるいは業界の内部的な不合理性や非効率性というよりも、むしろ情報通信(IT)革命と共に、経済と情報のグローバル化といった外部環境のドラスティックな変化によるものである。つまり、業界を取り巻く外部環境を対象として、それを微分して分析する視座がこれからのメディアの経営分析研究には求められよう。

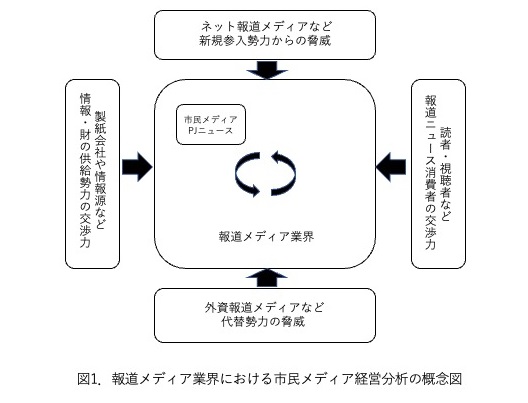

そこで本稿では分析のフレームワークとして、個別企業とその業界の外部環境に視座を置いた競争戦略論のファイブ・フォース分析を用いる。これは米国ハーバード大学経営大学院のマイケル・ポーター教授が提唱した経営分析の手法として知られる(Porter, 1985=1995)。この理論を当てはめながら、ここで本稿の分析の枠組みの概略を示したい。

分析の対象としてのPJニュースは弱小の市民メディアだが、時事問題を扱う報道ニュースを扱っていた。これは、新聞社・通信社の報道記事やラジオ・テレビ局のニュース番組といった報道ニュースを生業とする報道メディア業界の中での企業間競争を強いられることを意味する。

取材中のPJニュース「市民記者」

取材中のPJニュース「市民記者」つまり、この業界内では市民メディアを含め各報道メディアが「報道ニュース」という財市場の中で競争を繰り広げる。この競争環境はこの業界を取り巻く要因によって決定される。本稿では「報道メディア業界」の経営状態を左右する利害関係者との関係性に焦点を当てて市民メディアPJニュースの分析を進めたい。

この市場では報道ニュースという財の供給量が需要量を上回っている状態であり、しかも需要者の間でこの財がコモディティ(差別化の無い一般的な商品)という共有認識が拡がっていると仮定する。この場合には、報道ニュース市場は完全競争状態となる。例えば、国内では官庁や企業が公表する報道資料をもとにした横並びの記事が溢れ、しかもそれを供給する新聞社の生産設備である印刷機・輪転機の稼働率が低い状態にあるとする。これは、報道ニュース市場が実質的な供給過剰な状態にある完全競争市場だと考えられる。

この環境下では、各報道メディアは報道ニュースの価格を限界費用と等しくすることが、利潤最大化の条件となる。ただし、この状態では各報道メディアは超過利潤を上げることは不可能である。さらには、需要者の間で「報道ニュースは無料」という考え方がデフォルトの共有認識となると、この市場自体が崩壊する可能性が高まる。

これらの状態から超過利潤を得るために、各報道メディアは差別化戦略などを駆使して、業界内で不完全競争的なポジションを確保することが求められる。あるいは、業界全体でこの財市場をカルテルやトラストなどを人為的な障壁を作り出して不完全競争市場化することも考えられよう。

国内新聞業界にあって、不完全競争状態をかろうじて作り出しているのが、報道情報のアクセスをコントロールする記者クラブ制度、価格の決定権を市場原理ではなく新聞社に委ねて定価販売を法的に保護する再販売価格維持制度、あるいは競合他社の吸収合併などで経営安定化を図りつつ、公権力による情報統制を甘受する戦前の新聞業界の新聞統制である。

ちなみに新聞統制によって出現した新聞業界の一県一紙体制は第二次世界大戦後にも残り、報道ニュースの地域的な独占市場を形成させさた。これによって、新聞社は独占的な立場を得て超過利潤を謳歌してきた。いわゆる公権力によるアメとムチの政策で、これが現在でも事実上存続している。

新聞社の輪転機

新聞社の輪転機競争戦略論では、ある業界の平均的な収益率はその業界内の競争強度と相関すると考える。この競争強度は業界の内部要因よりも、むしろ外部環境に影響される。この外部要因には、業界への新規参入勢力からの圧力、業界の財・サービスの需要者との関係性、業界に資材・人材の供給者との関係性、そしてその業界の代替勢力からの圧力などがある。

例えば、業界全体の投資収益率(ROI)が急減してしまった報道メディア業界の危機の原因は、非生産的な「作家記者」の高い報酬や夜討ち朝駆け取材でハイヤーを頻用する青天井の取材費といった企業内部のコスト問題よりも、むしろ、グローバル・メディア企業などからの圧力増大や、新聞購読人口の減少といったデモグラフィック的変化、そして消費者からのニュース報道に関する多様な要求の増加など、国内報道メディア業界を取り巻くさまざまな外部環境要因によって決定される。

この視座は経験論的な経営学分野というよりも、むしろ経済学分野にある独占・寡占企業の様式を批判的に検討した産業組織論に依拠したものとされる。産業組織論は業界の独占や寡占といった不完全競争の実態を分析して批判し、社会的にもっとも効率的な資源配分を促すことを目的とする。つまり、競争戦略論は産業組織論の逆説的な視座を持つ(西谷, 2007)。

この理論を当てはめると、報道ニュースの完全競争市場の中で、個々の報道メディアが差別化や参入障壁を生み出して不完全競争状態を生み出して業界の平均的な収益率を超える特別なポジションを創出することが競争優位となる。

ここで、競争戦略論のフレームワークの限界について述べる。これはあくまでも一つのモデルであり、報道メディア業界全体を見渡す地図を作る道具でしかない。数学的に精緻な経済学と異なり、経営学は経験則な側面が強い。特に、経営戦略やマーケティングの分野では複雑な現象を極度に単純化する傾向がある。マーケティング・ミックスで、製品(Product)、価格(Price)、プロモーション(Promotion)、流通(Place)からなる「4つのP」という分類法がその一例だ(Kotler, Keller, 2011)。

また、経営理論といわれるものにも、検証不可能な単なる仮説も多い。例えば、人間観・動機づけに関して、人間は生来怠惰であるから命令や強制で管理する必要があるとするX理論と、人間は生来向上心があるため目標と動機付けで管理すべきとするY理論に二分されるといったものだ。

実際、ポーター教授自身も競争戦略論について「競争を理解するための厳密かつ使い勝手のよいフレームワークを開発し、理論と実践のあいだのギャップを埋めることだったのである。このバランスを取るのは非常に難しく、ときにうまくいかなかったこともあった」と告白している(Porter, 1998=1999)。このため近年では、これらの分野ではビッグ・データの解析に取って代わられてきた。

これらを踏まえ、筆者がかつて経営に失敗した市民メディア、PJニュースについて分析することで、市民メディアの過去と現在について考察していく。このために、本稿では競争戦略論というフレームワークを用いて報道メディア業界を取り巻く外部環境やその内部を分析していきたい。

競争戦略論では3つの基本戦略を据える。すなわち、1)規模の経済と経験による生産性向上によるコストリーダーシップ、ブランド化や高品質化、2)顧客満足度の向上などによる差別化、3)顧客セグメントや財・サービスの種類、地域などの選択と集中である。

これらを前提に、競争戦略論のファイブ・フォース分析で示されている5つの競争要因、すなわち、1)自社や競合他社が経済活動をする国内報道メディア業界、それを取り囲む2)報道メディア業界の代替勢力の脅威、3)報道メディア業界への新規参入勢力からの脅威、4)報道メディア業界が生産する財の需要勢力の交渉力、5)報道メディア業界への財・情報の供給勢力の交渉力―それぞれについて分析を進める(Porter, 1985=1995)。

次回以降、ファイブ・フォース分析を構成する5つの要因ごとに区切って本連載では進めていきたい。

これらは、①外資系報道メディアなど国内報道メディア業界の代替勢力からの脅威、②ネット・メディアなど報道メディア業界への新規参入勢力からの脅威、③新聞読者やテレビ視聴者、ネット・ユーザーなど報道ニュースの需要勢力の交渉力、④情報源や製紙会社など報道メディア業界への財・情報の供給勢力の交渉力、⑤国内の報道メディア業界と市民メディアの展望−の5つである。

また、本稿にはもう一つの意図がある。昨今、学術界と言論界の境界が一層不鮮明になってきた。知の生産主体としてこれまでリアルな空間では大学、バーチャルな空間ではメディアがそれぞれその先導役を務めてきた。IT革命によって、リアルな空間での学術集会と学会誌という活字メディアの存在意義が薄れつつ、オンライン上の学術誌が隆盛を極めている。自然科学系の分野では『Nature』といった権威的な学術誌が専門分野ごとに分化・多様化し、また『PLOS』といった新興のオンライン学術誌の評価が高い。こうした中、商業出版社が学術誌界に参入する一方、学術誌が一般誌化する傾向も見られる。

この『論座』を運営する朝日新聞社といった国内言論界の伝統的なメディアであっても、その多様化や差別化の潮流にどう対応するかが求められている。その一つの方策として、朝日新聞社が持つブランド力を駆使して、学界にオンライン学術誌という分野で参入することも可能であろう。とりもなおさず、この『論座』内に掲載されている『法と経済のジャーナル』のほか、朝日新聞社が出版する『Journalism』のような活字媒体がその一例となるのではないか。

言論メディアが学術メディアに越境してもおかしくない時代なのである。拙稿がその小さなヒントとなれば幸いである。

連載第2回へと続きます。

【引用文献(APA表記準拠、アルファベット順)】

Choose Life Project(CLP).(2022). 公式ホームページ

取得先 https://cl-p.jp/about/

鄭菊花, 諸泉俊介. (2011). 中国における民営自由新聞紙の可能性について. J. Fac. Edu. Saga Univ, 16(1), 87-97.

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. (2011). Framework for Marketing Management: Global Edition. Pearson Education Limited.

宮永博史.(2020).有料会員600万人 デジタルシフトに成功したNYタイムズと、凋落する日本の新聞社の違い(2020年12月20日付). 文春オンライン.

取得先https://bunshun.jp/articles/-/42261

日本新聞協会.(2021).新聞社の経営動向(2020年度) 総費用5.3%減も減益に.新聞研究, (839), 91-86.

西谷洋介.(2007). ポーターを読む. 日本経済新聞出版社. 15-18.

小田光康.(2007). パブリック・ジャーナリスト宣言。. 朝日新聞出版

Porter, E. Michael. (1985=1995). COMPETITIVE ADVANTAGE: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press (土岐坤, 服部照夫, 中辻万治訳『競争の戦略』、ダイヤモンド社).

Porter, E. Michael. (1998=1999). On Competition. Harvard Business School Press (竹内弘高訳『競争戦略論I』、ダイヤモンド社). 2-3

Pro PUBLICA. (2022). Awards. Pro PUBLICA Official Homepage.

取得先 https://www.propublica.org/awards

東京新聞.(2021).<メディアと世界>米ファンド、新聞大手トリビューンを買収 リストラ加速か(2021年2月18日付).

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください