#都立公社病院の独法化ではなくコロナ医療の充実をもとめます

2022年03月08日

生活困窮者の支援団体「TENOHASI」の炊き出しと生活相談=2021年9月25日、東京都豊島区の東池袋中央公園

生活困窮者の支援団体「TENOHASI」の炊き出しと生活相談=2021年9月25日、東京都豊島区の東池袋中央公園「貧困パンデミック」とも言える状況の中、私たち生活困窮者支援団体の関係者は民間レベルでの支援活動を拡大すると同時に、政府・自治体に対して貧困対策の拡充を求め続けてきました。

コロナ禍が生活困窮者支援の現場にもたらす影響は、当初、経済的な困窮に陥る人の増加という形で現れましたが、感染が拡大するにつれ、支援者が医療に関わる問題にも対応せざるをえない状況が広がりつつあります。

東京都内の生活困窮者支援の現場から見た現状と課題をQ&A方式でまとめたので、ご一読ください。

炊き出し会場では「世界の医療団」による医療相談も行われている=2021年12月31日、東京都豊島区

炊き出し会場では「世界の医療団」による医療相談も行われている=2021年12月31日、東京都豊島区新型コロナウイルスの感染拡大が生活困窮者支援の現場に与えている影響について教えてください。

A 東京のホームレス支援の現場では、コロナ禍の第1波が来た2020年春以降、「感染拡大と貧困拡大が一定程度、連動している」ような現象が見られます。

感染が拡大し、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されるたび、飲食店に対して営業時間の短縮が要請される等、特に対人サービスの分野において経済活動を一定程度、縮小したり、止めたりせざるをえない状況が繰り返されてきました。その影響は、居酒屋のアルバイト店員のシフトが大幅に減らされたり、ジムやヨガのインストラクターの仕事がなくなったり、という形で、現場で働く人々にしわ寄せが行く構造があります。

各ホームレス支援団体が定期実施している食料支援の現場に来られる方の数は、第1波以降、ほぼ右肩上がりに増え続けてきましたが、特に第5波以降は、生活に困窮して住まいを失ってしまった方に加えて、家賃はかろうじて払ってはいるものの食費や生活費にまわすお金が足りないという方が支援を求めて来られる、という傾向が強まっています。

第6波が拡大した今年1月下旬には、都内各地の食料支援の場に、一度に500~550人もの人が集まるという事態にまでなってしまいました。2月以降は若干、減少傾向にありますが、予断は許さない状況が続いています。

炊き出しに長い列ができる=2021年7月24日、東京都豊島区

炊き出しに長い列ができる=2021年7月24日、東京都豊島区住まいのない方で、コロナに感染された方への対応はどうなっているのでしょうか。

A 昨年夏の第5波以降、都内の各ホームレス支援団体で、住まいがない状態でコロナ陽性となった方の相談が増えてきています。

私が共同代表を務めている認定NPO法人ビッグイシュー基金では、ホームレス状態にある生活困窮者への生活や住宅の支援をおこなっていますが、路上生活やネットカフェ生活をされている方の中で、コロナ感染する例も出てきています。

普段はネットカフェで生活をしているTさん(60代男性)のコロナ感染がわかったのは、1月31日でした。ビッグイシュー事務所に来たTさんの声がかすれていることに気づいたスタッフが、事務所に用意してあった抗原検査キットを使って検査を実施したところ、陽性と出たため、新宿区の福祉課に電話して、今後の泊まる場所について相談しました。

新宿区の福祉課は、まずは病院を受診の上、陽性の判断が出ないと対応できないと回答。スタッフは新宿区保健所にも相談しましたが、そちらでも病院からの発生届が出なければ宿泊療養施設(療養型ホテル)の調整はできないとの回答でした。

スタッフは区の福祉課と保健所に対し、Tさんは住まいがない状態であるため、PCR検査の結果を待つ期間の宿泊を公的に支援することはできないのかとかけあったのですが、対応できないとの一点張りでした。ネットカフェに戻ってもらうわけにもいかないため、Tさんにはビッグイシュー基金で運営している個室シェルターに当面、宿泊してもらうことになりました。

受診できる病院はその日のうちに見つかり、PCR検査もできたのですが、陽性の結果が出たのは2日後でした。陽性の結果が出て、ようやく療養型ホテルの調整が始まり、入所できるまでさらに2日かかりました。

新型コロナウイルス感染症の軽症・無症状者向け宿泊療養施設を視察する岸田文雄首相=2021年10月10日

新型コロナウイルス感染症の軽症・無症状者向け宿泊療養施設を視察する岸田文雄首相=2021年10月10日 東京都が新たに運用を始めた無症状者向け宿泊療養施設の個人用ブース=2022年1月23日

東京都が新たに運用を始めた無症状者向け宿泊療養施設の個人用ブース=2022年1月23日幸い、Tさんは発熱もなく軽症だったのですが、もし民間の支援がなければ、ネットカフェや路上で待機せざるをえない状態に追い込まれていたことになります。支援団体のシェルターも室数が限られているので、空きがない時だったら、対応のしようがありませんでした。

住まいを失った生活困窮者がコロナ感染を疑われる症状が出た場合の対応については、昨年夏の第5波の時にも同様の問題が生じていて、各支援団体は東京都に対し、すぐに宿泊確保ができる体制を作るように要望していました。

当時は都も前向きな姿勢を見せていたのですが、結局、改善はされず、残念ながら同じことが繰り返されてしまったことになります。

路上生活を送る人たち=2021年7月、東京都新宿区

路上生活を送る人たち=2021年7月、東京都新宿区 路上生活者らにマスクを配る支援団体=2020年4月、東京都豊島区

路上生活者らにマスクを配る支援団体=2020年4月、東京都豊島区第6波では、感染者急増に伴って医療体制が逼迫し、コロナ以外の通常の医療も受けられなくなる「医療崩壊」が問題になっています。総務省消防庁は、119番通報を受けた救急隊が医療機関に患者を受け入れ可能か4回以上問い合わせ、現場に30分以上滞在した事例の件数を「救急搬送困難事案」として1週間ごとに調査していますが、今年1月以降、「救急搬送困難事案」は急増し、2月14日~20日には6064件と過去最多を記録しました。こうした「医療崩壊」は生活困窮者支援の現場にどのような影響を与えていますか。

「救急搬送困難事案」が全国で急増している。写真は、満床状態が続く国立国際医療研究センター病院の救急初診室=2022年1月24日、東京都新宿区

「救急搬送困難事案」が全国で急増している。写真は、満床状態が続く国立国際医療研究センター病院の救急初診室=2022年1月24日、東京都新宿区A 私が代表を務めている「つくろい東京ファンド」では、住まいを失った生活困窮者が一時滞在できる個室シェルター事業に力を入れていますが、個室シェルターからご自身が契約するアパートに移った方々にも継続的なサポートを続けています。

その中のお一人、Sさんは70代の男性で、もともと血圧が高く、心臓に疾患を持っている方なのですが、1月中旬から手にしびれが出るようになっていまいました。アパートでの一人暮らしを続けることに不安を感じたSさんは、友人に頼んで一時的に居候させてもらい、その友人宅に「つくろい東京ファンド」のスタッフが訪問して、かかりつけの診療所への通院や買い物の同行などの支援を続けてきました。

1月下旬には、足のしびれも出てきて歩行が困難になったので、スタッフが区の障害福祉センターから車イスを借りてきて、Sさんの友人宅に連日通い、生活全般の支援をしつつ、入院先を探してきました。

診療所の主治医は、Sさんの体調について「いつ何が起きてもおかしくない」とおっしゃっていました。診療所でも必死に入院先を探してくれていましたが、オミクロン株の感染が急拡大する中、どの病院の入院病棟もいっぱいで見つかりませんでした。救急車を呼んだこともありましたが、入院には至りませんでした。

1月末、ついにSさんは水も食べ物も受け付けない状態になってしまいました。このままでは衰弱死をしてしまうと心配したスタッフが診療所に状況をお伝えし、診療所が各方面と交渉してくれた結果、ようやく入院先が見つかり、救急搬送されて入院になりました。

後日、入院先の医師からは「血管が詰まっていて、放っておいたら足を切断しなければならない状態になるところだった」と言われたそうです。本来ならもっと早い段階での入院が必要な状況だったのですが、医療崩壊により入院できなかったのです。

Sさんは入院治療を受け、現在は歩けるまで回復されました。Sさんの場合は約2週間、診療所や支援団体が懸命に動いた結果、入院先が見つかりましたが、自分のために入院先を探してくれる家族や支援者がいない高齢者や、急激に体調が悪化した方の中には、適切な医療を受けることができずに命を落とした方も少なくなかったのではないかと考えています。

つくろい東京ファンドは、生活困窮者の住宅支援に力を入れており、空き屋などを活用した個室シェルターなどを運営する。写真は、利用者が退去したシェルターで、寝具などを整え次の入居者に備える筆者=2021年7月

つくろい東京ファンドは、生活困窮者の住宅支援に力を入れており、空き屋などを活用した個室シェルターなどを運営する。写真は、利用者が退去したシェルターで、寝具などを整え次の入居者に備える筆者=2021年7月コロナ禍における生活困窮者支援の現場はますますシビアになっているということでしょうか。

A コロナ禍の長期化に伴う相談の増加に加え、医療に関わる対応が増えたことにより、各支援団体のスタッフの負担はますます重くなっています。

2年前の第1波以降、私たち支援関係者は「生活困窮者支援の現場が野戦病院になってしまっている」と訴えてきました。当時は、コロナ禍の経済的影響により、仕事と住まいを失う人が相談に殺到している状況を比喩的に「野戦病院」と表現していたのですが、現在では生活困窮者の医療をめぐる直接的な問題が生じており、「野戦病院」が比喩ではない状況になっています。

東京都豊島区と生活困窮者支援団体の「世界の医療団」、「TENOHASI」が連携し、路上生活者が対象の新型コロナウイルスのワクチン接種を実施した。受付会場の公園に長い列ができた=2021年10月30日

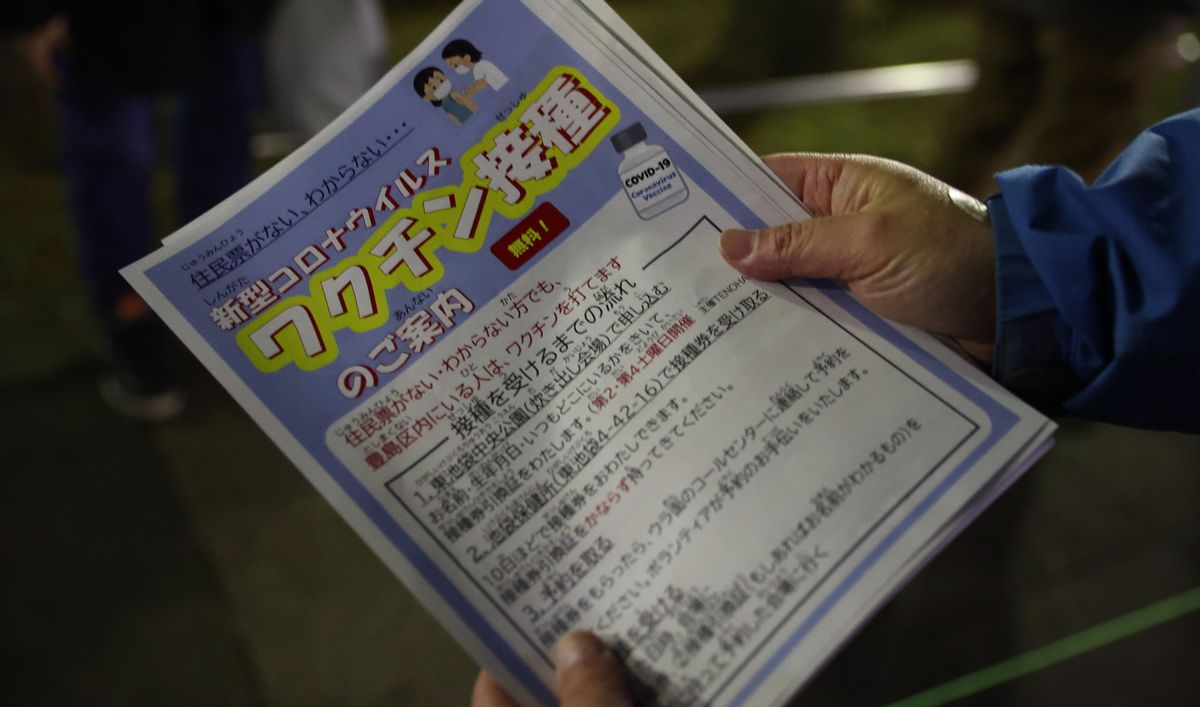

東京都豊島区と生活困窮者支援団体の「世界の医療団」、「TENOHASI」が連携し、路上生活者が対象の新型コロナウイルスのワクチン接種を実施した。受付会場の公園に長い列ができた=2021年10月30日 炊き出し会場で、弁当配布を待つ人たちに、住民票がなくても新型コロナのワクチン接種ができる案内用紙も配られていた=2021年12月31日、東京都豊島区

炊き出し会場で、弁当配布を待つ人たちに、住民票がなくても新型コロナのワクチン接種ができる案内用紙も配られていた=2021年12月31日、東京都豊島区現場で起こっている事態の背景には、福祉や住宅の分野における公的支援が不十分であることに加え、公的な医療体制が脆弱であるという問題もあります。

ところが東京都は、コロナ以前に立てた計画に沿って、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください