高齢の原告25名のうち4名は死亡、残りの人生を穏やかに過ごせる国に

2022年03月18日

「国は勝手に私の身体にメスを入れて、当時14歳だった私を、子どもをつくれない身体にして、知らぬ、存ぜぬ。責任さえもない。そんなことで許せるわけがありません。亡くなった妻や親の墓、裁判で証言してくれた姉さんにも報告したいが、いったいどんな報告をすればいいのかわかりません。私は死ぬまで闘う、そう思いました。でも、この苦しみを墓場まで持っていきたくない。そのために、私は東京高等裁判所に控訴します」

2020年6月30日、優生保護法裁判の原告北三郎さん(活動名、78歳)が、東京地裁で敗訴判決を受けた際のコメントです。

東京高裁に控訴してから2回目の春、2022年3月11日の判決は、「逆転勝訴」。手術から64年。ようやく国の責任を認めた判決に、「つらく、悲しかった。残りの人生を幸せに暮らしたい」と北さんは語りました。

「逆転勝訴」を伝え、「早期解決を!!」と訴える北三郎さん(活動名、左から3人目)と弁護団。左から2番目が筆者=2022年3月11日、東京高裁前、筆者提供

「逆転勝訴」を伝え、「早期解決を!!」と訴える北三郎さん(活動名、左から3人目)と弁護団。左から2番目が筆者=2022年3月11日、東京高裁前、筆者提供優生保護法(1948年~96年)をめぐる国家賠償訴訟は、2018年1月の仙台地裁での提訴を皮切りに、原告25名が全国9カ所の裁判所に提訴してきました。

裁判を機に、2019年4月には、議員連盟の尽力により「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立。生存する強制不妊手術の被害者に320万円が支給されるようになり、大きく前進しましたが、裁判は続き、これまでの6つの地裁判決は、原告敗訴でした。

しかし、高裁判決になって流れが変わり、2月22日の大阪高裁判決(7つ目)に続く、東京高裁での原告の勝訴判決(8つ目)でした。人権救済の最後の砦である司法の良心を貫いた、正義と公平を実現する歴史的な判決でした。

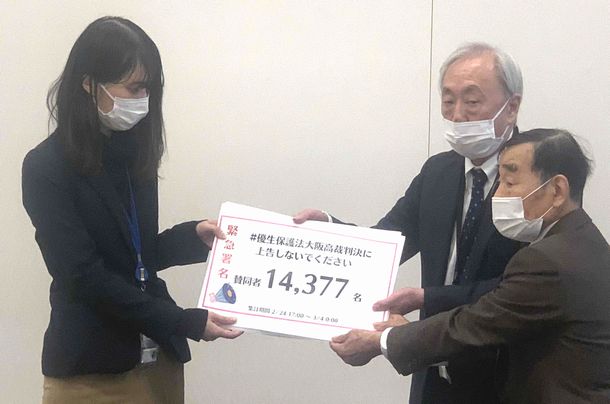

2月22日の大阪高裁判決後、裁判を支援する大学生らが主体となって、緊急署名「#優生保護法大阪高裁判決に上告しないでください」がオンラインでなされました。

国は最高裁に上告せず、この判決を確定させてほしい――全国で国を訴えた原告は全員が60代~80代の高齢です。25名中4名が裁判の道半ばで亡くなっています。一刻の猶予もありません。約4日間で14,377名もの賛同があり、3月4日の院内集会終了後に厚労省に提出しました。しかし、国は、3月7日に最高裁に上告。国にはがっかりした――原告と支援者の国に対する落胆と失望は計り知れませんでした。

そのような状況での3月11日の東京高裁での2つめの勝訴判決は、原告や支援者の思いが届いたものでした。今度こそ、国が上告することなく、解決することを願います。

【緊急署名】今度こそ! #優生保護法裁判東京高裁判決に上告しないでください

厚生労働省の担当者に署名を提出する北三郎さん(右)と新里宏二弁護団長=筆者提供

厚生労働省の担当者に署名を提出する北三郎さん(右)と新里宏二弁護団長=筆者提供優生保護法は、国策として、「不良の子孫の出生を防止する」という目的で、障害や疾患のある人から生殖能力を奪う強制不妊手術、妊娠中絶を定めた法律です。高校の保健体育の教科書では、「劣悪な遺伝を除去し、健全な社会を築くために優生保護法がある」と説明されていました(新編高等学校保健体育教授資料評価編、1969年)。

厚生省は、各都道府県に手術件数を増やせ、身体の拘束、麻酔の使用、欺罔(だまし)等の手段を用いることも許されるという通知を出しました。盲腸の手術だと言われた人もいます。

現場において手術等の対象にされる範囲は学業不振や素行不良の少年少女にも次第に拡大していきました。

北さんは、幼くして母を亡くし、父が再婚して弟が生まれるなどの複雑な家庭環境で育ちました。そして反抗期による素行不良で児童施設に入所していた14歳の時、何も説明されないまま強制不妊手術を受けさせられました。就職後、結婚にも消極的で見合いなども断っていましたが、知人のすすめで結婚。妻も子どもができないことで辛い思いをしていましたが、手術のことは妻が病気で亡くなる直前まで打ち明けられませんでした。

その後、手術から60年以上経った2018年1月、裁判のことを報道で知った北さんは、自分に行われた手術は優生保護法という法律に基づいた国策だったと知りました。「父親が手術をさせたと恨んでいたが、国だったのか」と驚くとともに

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください