国が進めた優生政策。医療・教育・マスコミは、その差別と非人道的行為の動輪となった

2022年03月22日

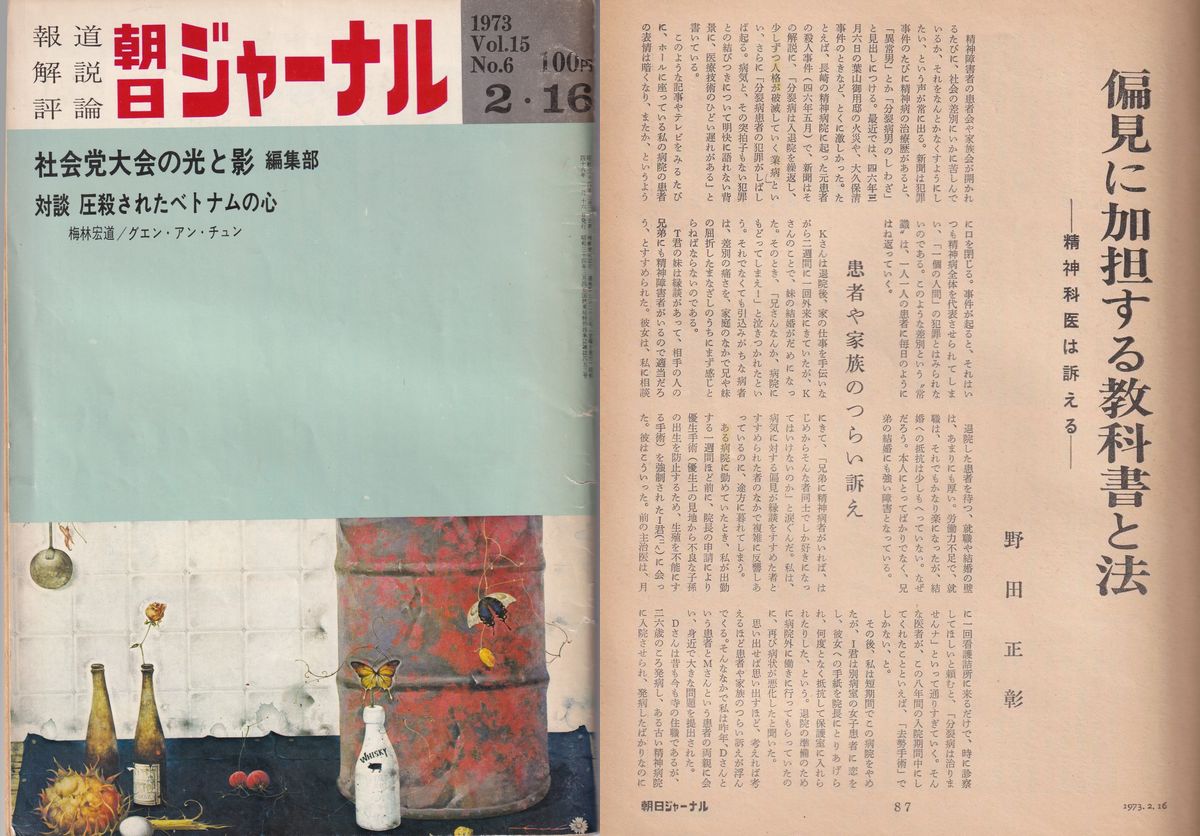

精神医療の悲惨さや偏見に、優生保護法と学校教科書が加担していると問うた筆者の論考「偏見に加担する教科書と法―精神科医は訴える」(『朝日ジャーナル』1973年2月16日号)

精神医療の悲惨さや偏見に、優生保護法と学校教科書が加担していると問うた筆者の論考「偏見に加担する教科書と法―精神科医は訴える」(『朝日ジャーナル』1973年2月16日号)高等学校「保健体育」の教科書が改訂され、「精神疾患」の記述が40年ぶりに復活されることになり、文部科学省初等中等教育局の健康教育担当の職員や、改訂に参与した水野雅文・東京都立松沢病院長らによって、盛んにその前口上が述べられている。今年4月から高校の授業で「精神疾患」について教えられることになるという。

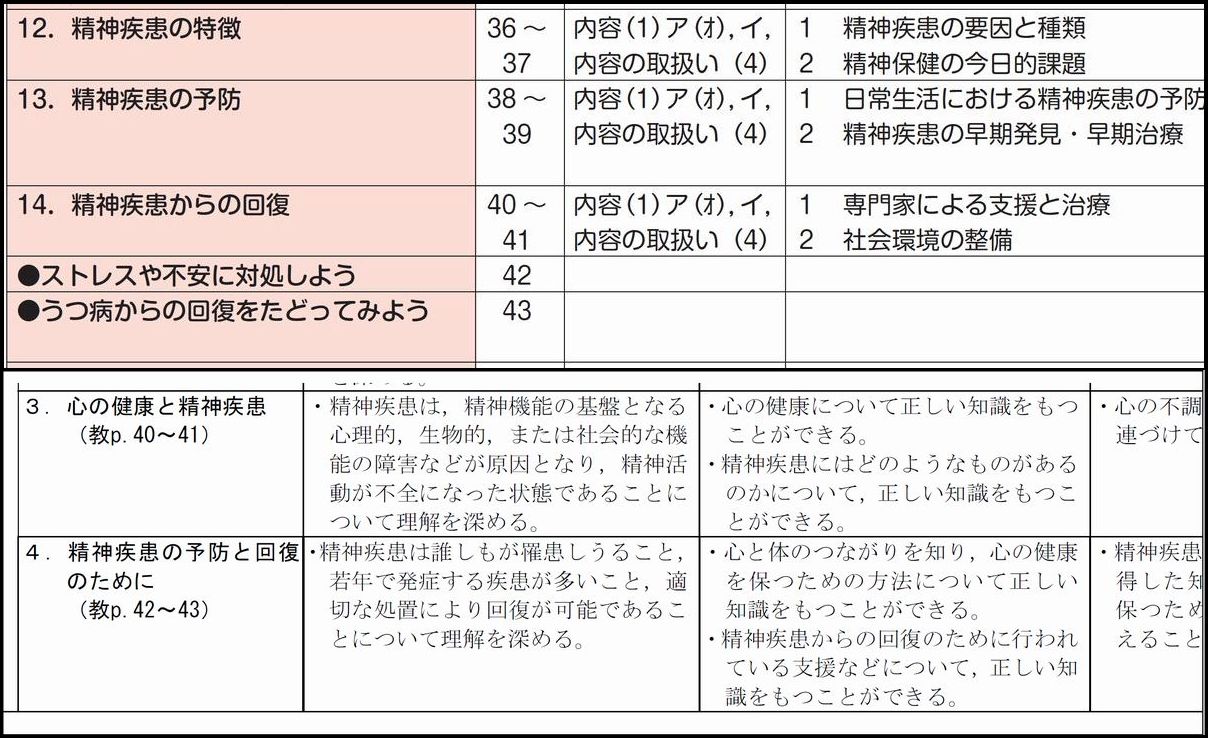

4月から使われる教科書についての教科書会社の公表資料。精神疾患について詳しく説明している【上】大修館書店「現代高等保健体育」についての「教科書の構成と内容」から【下】第一学習社「高等学校 改訂版 保健体育」のシラバス用参考資料から

4月から使われる教科書についての教科書会社の公表資料。精神疾患について詳しく説明している【上】大修館書店「現代高等保健体育」についての「教科書の構成と内容」から【下】第一学習社「高等学校 改訂版 保健体育」のシラバス用参考資料からそれは近年、精神疾患が増えていること(ただしそれは外来受診の増加であり、疾患の増加とは断言できないことを隠している)。青少年の自殺も多いこと。そのため「ストレスにどう対処していくか」だけでなく、「精神疾患の予防と回復」について、第1次予防「病気にならない」、第2次予防「早期発見、早期治療」、第3次「病気を重症化させない」まで教える必要がある、と述べる。

この主張はあまりに幼稚で、無反省だ。私は40年前の保健体育の教科書改正の動きを作った精神科医として、経過を説明しておきたい。

(連載「反省なき精神衛生教育」の【中】はこちら、【下】はこちら)

私は青年医師連合を結成、北海道大学医学部を卒業(1969年)し、北大病院で精神科医の自主研修を始めた。精神病理学の文献を読むのに打ち込んだ日々だったが、他方では先輩精神科医が侵してきた過ちに考え込んでしまった。

ひとつはロボトミー、ロベクトミーによって大脳前頭葉を破壊され、人格が変化し感情が浅薄になってしまった多数の精神病院入院患者さんたちのことである。第2は優生手術の犠牲者たちのことである。

精神病の究明に向かって研究するのは重要であるが、過去に精神医学の名の下に行われてきた医療が侵した悪について研究するのも、同じように重要ではないかと主張した。だが先輩医師たちは、まったく聞こえぬふりをした(ロボトミーについては今回は触れない)。

1960年に設立された小松島学園。「知的障害者施設」として小中学生らが入所していたが、障害がないのに入れられた子もいたという。設立当時の職員によると、園の何人もの女子が強制不妊手術を受けさせられた=仙台市、三宅光一さん提供

1960年に設立された小松島学園。「知的障害者施設」として小中学生らが入所していたが、障害がないのに入れられた子もいたという。設立当時の職員によると、園の何人もの女子が強制不妊手術を受けさせられた=仙台市、三宅光一さん提供当時、他大学を含めて全国の医学生に最も読まれていた医学教科書、諏訪望・北大教授著『最新精神医学』(南江堂)には、「精神疾患の発生防止(基本的課題)」として、「いわゆる内因精神病の基盤となっている遺伝素質にたいする対策であり、わが国では優生保護法による優生手術(断種)が行われている。優生結婚も1つの方法である。しかしいずれにしても、積極的な方法はない」(第7版、1967年)と明記していた。

版を重ねた後の改訂増補第11版(1971年)でも、第13版(1972年)でも同一文書のままである。

強制不妊手術をめぐる国会賠償請求訴訟で、仙台地裁への提訴後の記者会見でこれまでの人生の苦難を涙ながらに語る原告の70代女性=2018年5月17日

強制不妊手術をめぐる国会賠償請求訴訟で、仙台地裁への提訴後の記者会見でこれまでの人生の苦難を涙ながらに語る原告の70代女性=2018年5月17日諏訪教授は私の問いかけに、まったく優生手術に関与していない顔をしていた(彼の噓は2017年にばれた)。あの頃、すでに手術件数は減り300件台になっていた時でも、医学部での認識はこの程度であった(優生手術件数のピークは1955年、1300人を超す人々が断種された)。

私の批判に対し、年輩の精神科医が「私は関係ない」という顔を装っていられたのは、優生手術の件数が減少していたからだった。何処かでなお手術されているかもしれない、しかし自分は関与していない、という顔をしていられたからだ。

だが優生保護法の思想はまったく批判されていなかった。生き続け、別の形でプロパガンダされ続けていた。

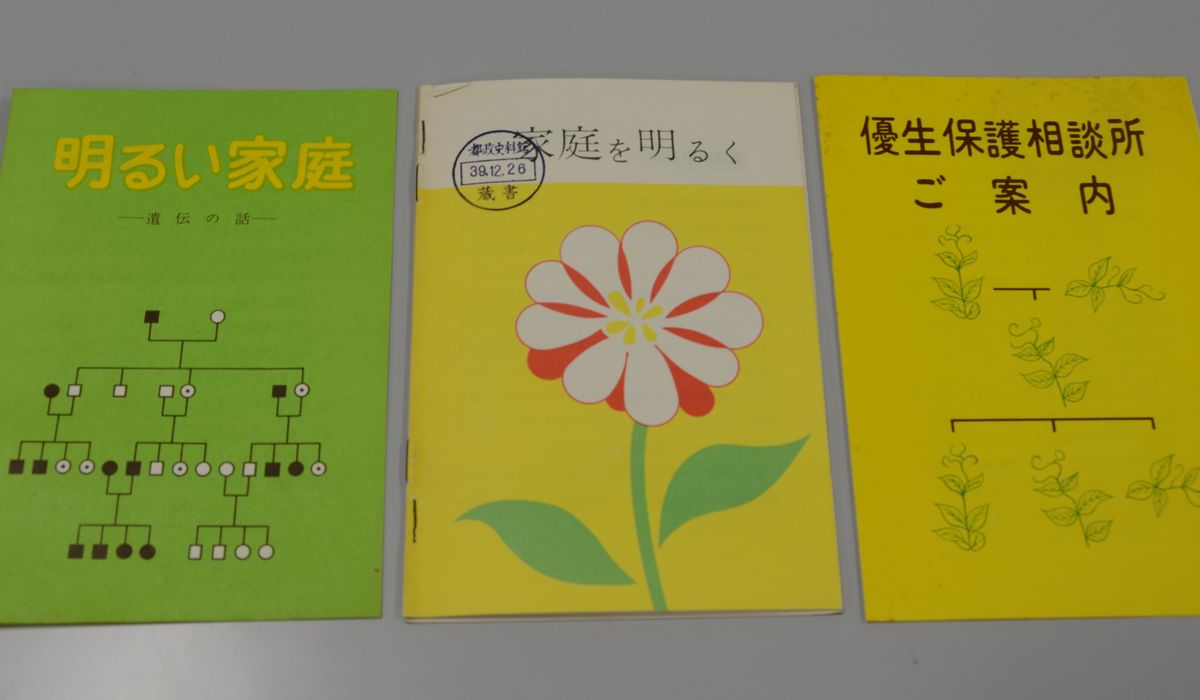

昭和30年代に東京都衛生局が作った優生保護相談のパンフレット

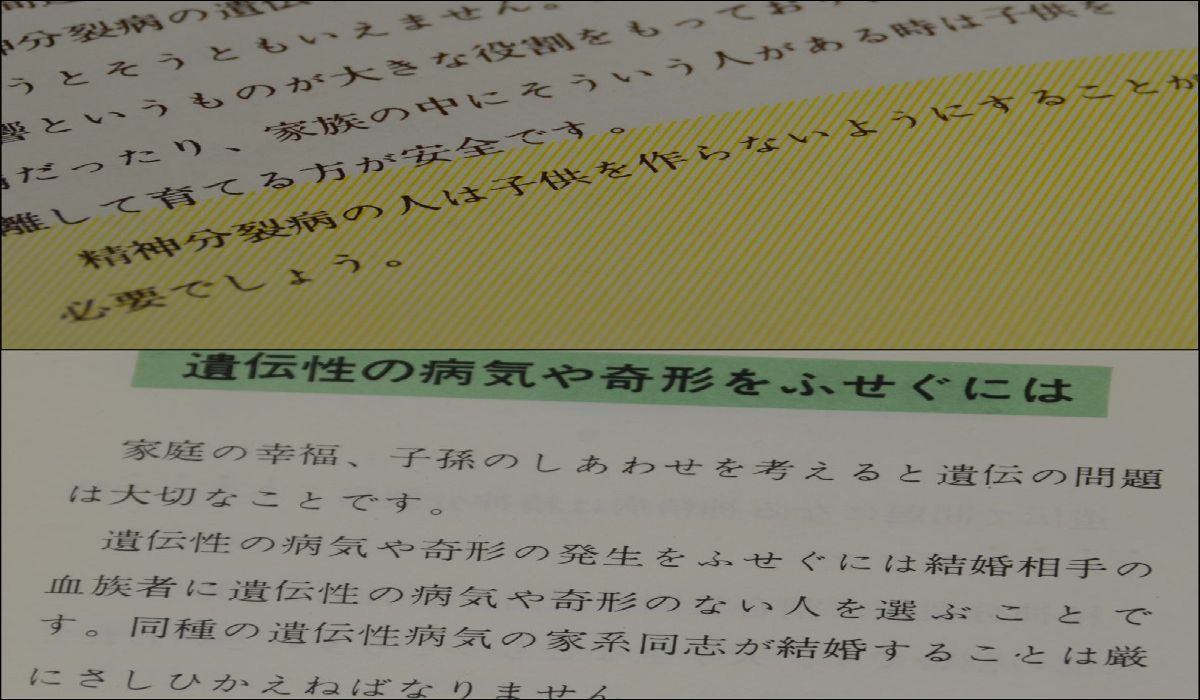

昭和30年代に東京都衛生局が作った優生保護相談のパンフレット 【上】都のパンフレット「明るい家庭」には「精神分裂病の人は子供を作らないようにすることが必要でしょう」と書かれている【下】パンフレット「家庭を明るく」には「遺伝性の病気や奇形の発生をふせぐには結婚相手の血族者に遺伝性の病気や奇形のない人を選ぶこと」と記されている

【上】都のパンフレット「明るい家庭」には「精神分裂病の人は子供を作らないようにすることが必要でしょう」と書かれている【下】パンフレット「家庭を明るく」には「遺伝性の病気や奇形の発生をふせぐには結婚相手の血族者に遺伝性の病気や奇形のない人を選ぶこと」と記されている

「狂人に刃もの」という見出しで精神病院などでの事件を伝える1973年2月20日付の新聞記事

「狂人に刃もの」という見出しで精神病院などでの事件を伝える1973年2月20日付の新聞記事優生保護法の根底にあったものは、精神病者とは未だ犯罪を犯していない人、いつか傷害事件を犯す予備軍であり、且つ家族と国家にとって経済的に負担になる者という思想だった。

この思想は医療においては優生手術の強制実施であり、国民への啓蒙としては優生保護の教育とマスコミによる「変質者を排除せよ」、「狂人に刃もの」といった宣伝の繰り返しであった。

医療と教育・マスコミは動輪として、優生保護法を推進していた。

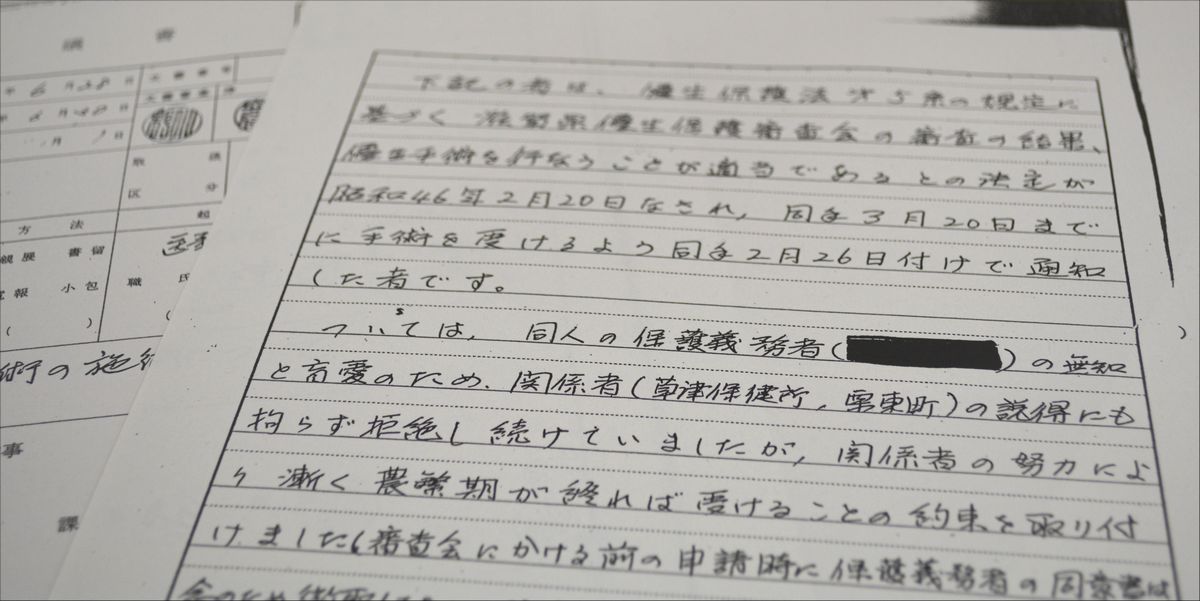

滋賀県が開示した優生保護審査会の資料。手術を繰り返し拒否する親を県などが執拗に説得した経緯が記されている。「保護義務者の無知と盲愛のため拒絶」などとある

滋賀県が開示した優生保護審査会の資料。手術を繰り返し拒否する親を県などが執拗に説得した経緯が記されている。「保護義務者の無知と盲愛のため拒絶」などとある私は精神科医になって5年、精神医療の悲惨と精神医学のドグマを法律で支えているものとして、精神衛生法と優生保護法を問題と考察した。

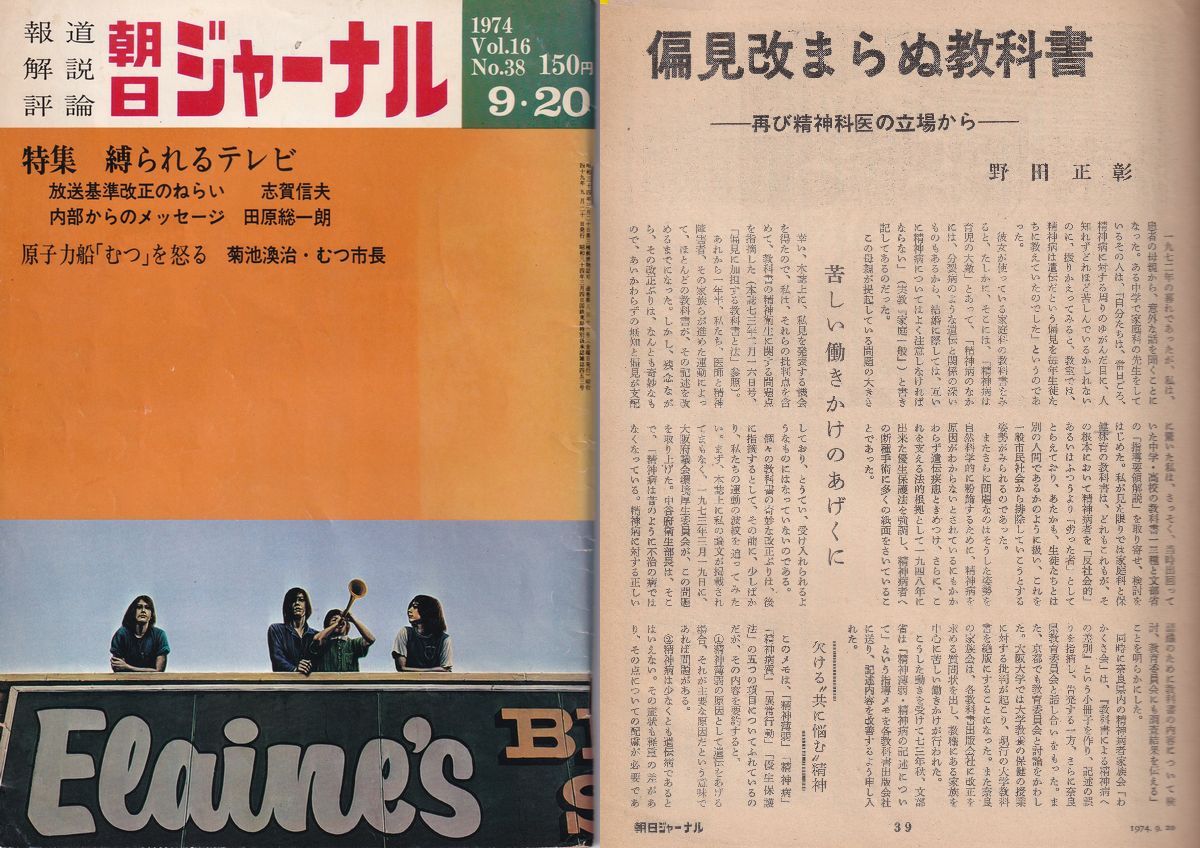

優生保護法をめぐり、筆者が学校教科書を批判した論考の第2弾「偏見改まらぬ教科書―再び精神科医の立場から」(『朝日ジャーナル』1974年9月20日号)

優生保護法をめぐり、筆者が学校教科書を批判した論考の第2弾「偏見改まらぬ教科書―再び精神科医の立場から」(『朝日ジャーナル』1974年9月20日号)「偏見に加担する教科書と法――精神科医は訴える」(『朝日ジャーナル』1973年2月16日、15巻6号)、翌年つづいて「偏見改まらぬ教科書――再び精神科医の立場から」(同、74年9月20日、16巻38号)である。当時の朝日ジャーナル編集部は問題の重さをよく理解し、長文の論文を2回そのまま掲載してくれた。

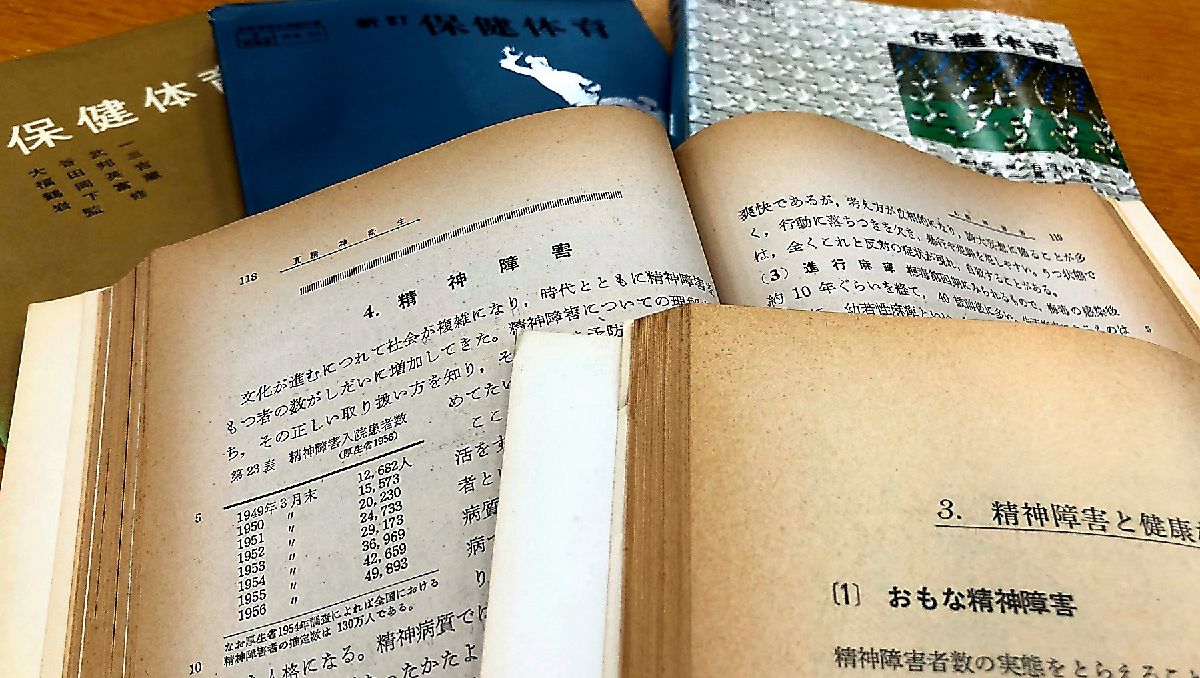

当時の教科書は精神疾患や精神薄弱(知的障害)を「悪質な遺伝」と断定し、「優性的処置を行う必要がある」と記述するものが多かった。その執筆者や監修者には精神科教授が名を連ねていた。医学生が読んでいた精神医学教科書と、中学・高等学校での保健の教科書とはそのまま結びついていたのであった。

私の論文は出版されていたすべての教科書15冊を検討したものである。一例、小沼十寸穂・広島大精神科教授ら8人による教科書『高校保健体育』(開隆堂出版)、を見てみよう。

精神疾患についての記述がある1950~70年代の高校保健体育の教科書

精神疾患についての記述がある1950~70年代の高校保健体育の教科書これが70年代までの日本の精神医学者の基本思想だった。

この様な思想の教授が医学生を講義する。精神医学を専攻した医師は上記の思想をもって大学病院や精神病院に勤める。他の臨床科目を選んだ医師は上記の思想を生涯再考することなく、看護学校などで講義していった。

こうして国民の常識になっていったのである。

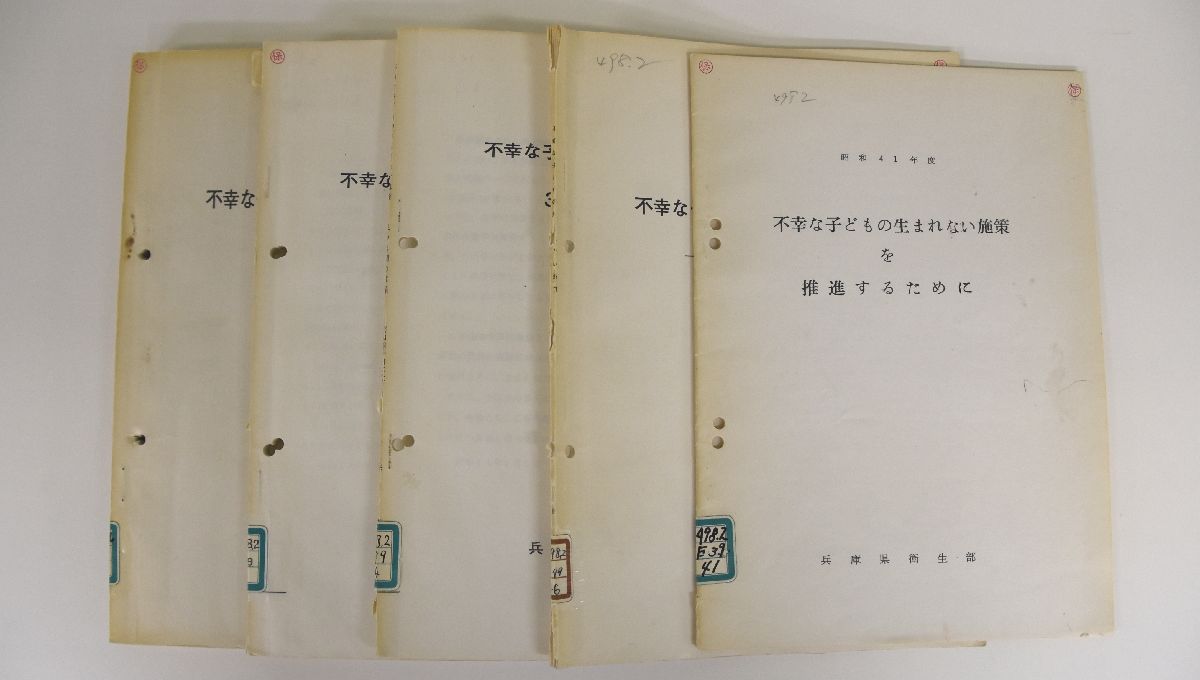

1966年、兵庫県は優生保護法のもと、「不幸な子どもの生まれない運動」を全国に先駆けて開始し、強制不妊手術を施策として推進した。写真は、県が作成した「不幸な子どもの生まれない施策」推進のためのパンフレット

1966年、兵庫県は優生保護法のもと、「不幸な子どもの生まれない運動」を全国に先駆けて開始し、強制不妊手術を施策として推進した。写真は、県が作成した「不幸な子どもの生まれない施策」推進のためのパンフレット私の2論文は大きな反響を呼び、大阪府議会や奈良県教育委員会などでも取り上げられた。文部省は私の主張を受ける形で、各教科書会社に精神薄弱、精神病の記述について改善を通知した。

私の元に大修館書店や学習研究社などが訪ねてきて、真剣に話を聞いていった。私は、著者名が載っているのに出版社サイドで書き変えするのですか、と驚いたものだった。

こうして、不十分ではあったが、一部の酷い記述は改められていった。ところが80年に入ると、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください