人類の普遍的価値の蹂躙に名指し非難はなし

2022年04月21日

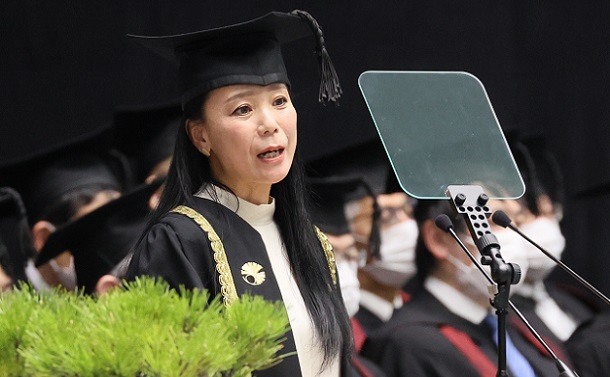

2022年4月12日に行われた東京大学の入学式で来賓として出席した映画監督の河瀨直美氏の祝辞がちょっとしたニュースになった。東大のWebサイト(注1)に掲載されているので、話題になった部分を抜粋して、次の通り原文のまま引用する。

例えば「ロシア」という国を悪者にすることは簡単である。けれどもその国の正義がウクライナの正義とぶつかり合っているのだとしたら、それを止めるにはどうすればいいのか。なぜこのようなことが起こってしまっているのか。一方的な側からの意見に左右されてものの本質を見誤ってはいないだろうか?誤解を恐れずに言うと「悪」を存在させることで、私は安心していないだろうか?人間は弱い生き物です。だからこそ、つながりあって、とある国家に属してその中で生かされているともいえます。そうして自分たちの国がどこかの国を侵攻する可能性があるということを自覚しておく必要があるのです。そうすることで、自らの中に自制心を持って、それを拒否することを選択したいと想います。

大手マスコミは論評を加えず祝辞の内容を紹介するにとどめたところが多かったようであるが、ネット上では国際政治学者からの批判が紹介されるなどしている。

河瀨氏が「ウクライナの正義とぶつかり合っている」というロシアの正義とは、いったいどのような正義であろうか。主権と領土を蹂躙する一方的な軍事侵攻、民間施設の破壊、一般市民の虐殺等を目の当たりにしながら、「一方的な側からの意見に左右されてものの本質を見誤ってはいないだろうか?」とは、首をかしげるしかない。この論理の破綻ぶりには、小学生でも疑問を持つに違いない。この稚拙なお説教を東大生がお行儀よく静かに聞いているだけだったとしたら、残念ではある。

東京大学の入学式で祝辞を述べる映画作家の河瀬直美さん=2022年4月12日、東京都千代田区の日本武道館

東京大学の入学式で祝辞を述べる映画作家の河瀬直美さん=2022年4月12日、東京都千代田区の日本武道館この種の議論、善悪・正邪が明らかな場合でもこれを相対化する議論について、あたかも知的で高尚であるかのように有り難がる人々は少なくない。特に学界には多いかもしれない。だから東大に招かれたとは言わないが、招かれた理由は謎としか言いようがない。この祝辞についてこれ以上論じる価値があるとは思えない。

本稿で論じたいのは、河瀨氏を来賓として招いた東大の学長は何を語ったか、そして、他の大学の入学式では学長から何が語られたのか、である。入学式での学長の言葉は、その大学が大切にする価値を入学者に伝えるメッセージだからである。最高学府たる大学の教員は、研究者であると同時に、教育者でもある。そして、学長は、そのリーダーである。本稿の趣旨は、ロシアのウクライナ侵攻という国際問題を論じることにあるのではなく、この問題に言及した学長の教育者としての見識と思索を問うことにある。

今世界が目撃しているのは、理不尽な大国の武力行使が他国を蹂躙し、民間施設や一般市民をも標的とした攻撃により人道危機をもたらすとともに、国際秩序を破壊している様にほかならない。また、ロシア国内の言論・報道等の統制状況からは、言論の自由や思想・信条の自由が決して当たり前のものではなく、独裁や専制の下では享受できない価値であることが改めて浮き彫りになっている。ウクライナの指導者や国民が「民主主義を守る」ために戦っていると述べる時、こうした文脈を理解しなければならない。

以上のように人類が到達した普遍的価値を脅かす人類史的危機、人間存在と国際社会の価値の根源を問う現実を前にして、学長たちは、自らの学び舎に新たに迎え入れた若者たちに対し、どのような言葉を紡ぎ出したのか。最高学府のリーダーにふさわしい広い見識と深い思索が滲み出るものとなっているか。

便宜上、戦前の帝国大学に起源を有する7つの大学に絞り、本稿執筆時点(2022年4月16日現在)で未だWebサイトに学長祝辞の文字データが掲載されていなかった名古屋大学を除く6つの国立大学について、順次紹介したい。なお、念のため誤解のないよう申し上げると、各学長が入学式で述べた内容全体の価値を云々する意図はない。あくまで、ロシアによるウクライナ侵攻について何が語られたか、について論じるものである。

それでは、まず東大から始めよう。

2022年4月12日、東京大学の入学式において、藤井輝夫学長(東大及び以下で紹介する諸大学はいずれも、学内で「総長」という肩書を使っているが、本稿では「学長」で統一する。)は、式辞(注2)の中で、ロシアのウクライナ侵攻に関し、次の通り述べた(原文をそのまま引用。以下の諸大学についても同様)。

2月の終わりに突然起こった理不尽な軍事侵攻は、誰もが望んでいなかった破壊や悲劇、あたりまえの日常生活の喪失が広範に、また強引に引き起こされてしまう、世界秩序の脆さをあらわにしました。この状況は、あらためて私たちに、日常的な対立がたかまって戦争にいたるのではなく、武力の行使という戦争状態こそが、互いの対立を強め、頑なものにするとともに、人びとの不幸や憎しみを増大させ、問題の解決をいちじるしく困難なものにするということを思い起こさせました。だからこそ、厳しい対立状況のなかでも対話や交流の実践が果たす役割の大切さをあらためて見つめ直し、大学が学術の実践を通じて、こうした非常時が強いるさまざまな不幸からの脱却に、いかに貢献できるか、という問いに向きあうことがいま求められているのです。

東京大学は、いま困難のなかにある学生や家族や研究者や関係者のみなさんを支援するため、特別受け入れプログラムを開設しました。同時に「東京大学緊急人道支援基金」を立ち上げ、支援の輪を広げつつあります。こうした取り組みはまさに、一人ひとりの学びや研究の機会を確保するための学術の立場からの「ケア」であり、世界に開かれ、かつ差別から自由な知的探求の空間を構築する、という東京大学の使命を果たすことにもつながります。

「理不尽な軍事侵攻」との表現から、軍事侵攻を批判的に捉えていることは分かる。しかし、この一文には主語がない。主語は当然「ロシア」のはずである。侵攻されている対象(目的語)としての「ウクライナ」も省略されている。誰でも分かるのだから、これらの国名を省略していいのか。いや違う。ここには名指しの非難を避けるという話者の意図が反映されていると思われても仕方がない。いわば忖度である。東大学長がこの問題についてロシアに忖度しなければならない理由は何か。理解できない。

そして、「誰もが望んでいなかった破壊や悲劇、あたりまえの日常生活の喪失」との表現も気になる。果たして、「誰もが望んでいなかった」、ロシアも望んでいなかった、と言えるのか。また、「武力の行使という戦争状態こそが、互いの対立を強め、頑なものにする」という微妙な表現ぶりも、一方的な侵略を「互いの対立」にすり替え、ウクライナも「頑な」ということを意味し、いわゆる「どっちもどっち論」に配慮してバランスを取ったと解釈できなくもない。

さらに、「厳しい対立状況のなかでも対話や交流の実践が果たす役割の大切さをあらためて見つめ直し」というが、このようなありきたりの対処しか語れないのか。これでは、いじめられた児童に加害児童との仲直りの儀式を強要する小学校教員と変わらない。もっともらしいが稚拙な言説に逃げてしまっている。東大が河瀨氏を招いた理由も、今や分かってきたような気がする。

東京大学の入学式で式辞を述べる藤井輝夫総長=2022年4月12日、東京都千代田区の日本武道館

東京大学の入学式で式辞を述べる藤井輝夫総長=2022年4月12日、東京都千代田区の日本武道館以上の通り、私見では、広い見識と深い思索が滲み出るようなメッセージにはなっていない。だが、ひょっとすると、この学長告辞を読む人の多くは、無難で大過ない文章が並んでいて、問題ないじゃないか、と受け止めるのかもしれない。仮にそうであっても、断固少数派で結構である。

東大が日本のリーダー養成を自負しているとすれば、入学早々、リーダーに上り詰めるために必要な処世術(国内外の各方面への忖度)、日本的なバランス感覚をメッセージとして伝えたということになるのではないか。しかし、上り詰めた後のリーダーシップは大丈夫か、それが問題である。とはいえ、そうした懸念には及ばないのかもしれない。入学式での学長の言葉の学生に対する影響力など、たかが知れているのだから。そう期待したい。

東大について何か紹介すれば、京大は?と思う方も少なくないであろう。ところが、京都大学の学長は、入学式(2022年4月7日開催)でロシアのウクライナ侵攻に全く言及しなかった。これは驚くべきことであろうか。私はそうは思わない。新入生に語るべきこととして何を重視するかは、学長の判断次第である。他方、厄介な問題だから言及を避けたのだとすれば、ただの事なかれ主義である。真意は分からないので、詮索しても仕方ない。

ロシアのウクライナ侵攻について、是非この人に語ってほしかったと残念に思うか、それとも、語るべきものを持っていなかったのではないかと勘繰るかは、同学長の式辞(注3)を読んだ上での読者のご判断にお任せしたい。

入学式であいさつする京都大の湊長博総長=2022年4月7日、京都市左京区

入学式であいさつする京都大の湊長博総長=2022年4月7日、京都市左京区以下、残る4大学については、北から順番に紹介する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください