結論を押しつける授業自体が暴力となりかねないことを自覚しよう

2022年04月21日

道徳が教科化されたことは記憶に新しい。小学校では2018年度、中学校では2019年度から「特別の教科」として位置づけられた。道徳の教科化は、第二次安倍内閣が主導した「教育再生実行会議」の提言を受けたものであり、愛国心との関わりなどが問題視されてきた。教科化に対しては、「心に成績をつけるのか」などの批判も根強い。

教育再生実行会議であいさつする安倍晋三首相(右端)= 2019年1月18日、首相官邸、岩下毅撮影

教育再生実行会議であいさつする安倍晋三首相(右端)= 2019年1月18日、首相官邸、岩下毅撮影さて、実際の教科書はどのようなものになっているのだろうか。教科化されたことだけでなく、今日の多忙な教育現場の事情をふまえると、教科書に沿って授業を行うのが多数であると考えられる。したがって、国語の授業で「おおきなかぶ」や「モチモチの木」を読んだことが、かつて子どもだった人々にとって共通体験であるように、道徳の教科書に載っている物語がこれからの子どもたちの共通体験となっていく可能性がある。

本稿の結論を先取りして言えば、現行の道徳教科書は理性的に議論を積み重ねるタイプの教材ではなく、結論を情緒的に押し流すタイプの教材が目立っている。その極端な例が、病気の子どもの死をテーマにしたものである。

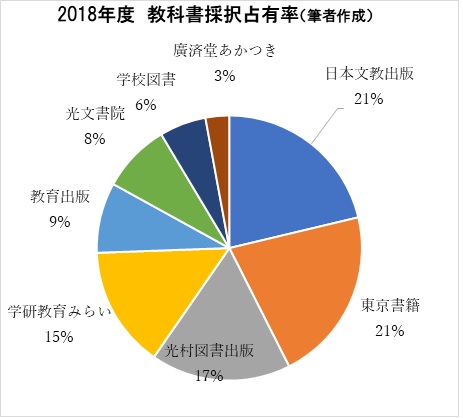

東京書籍と並んでシェア1位の日本文教出版の教科書では、小学5年、6年と連続して、小児がんでこの世を去った子どもの物語が教科書の冒頭といえる部分に配置されている。子どもが最も目にする場所にこういった物語が配置されていることは、どのような意味を持つのだろうか。それはやはり「命の大切さ」をストレートに伝えるためなのだろうか。実際のページをめくりながら検討していきたい。

日本文教出版『生きる力』(6年生)を手に取って開くと、まず出てくるのがパラリンピック誘致で活躍した女性の物語だ。がんの一種である骨肉腫で足を切断し、それでもスポーツをすることをあきらめず、障害者スポーツの普及に尽力しているという内容である。果たして障害者スポーツをどのような角度からとらえるべきなのか、東京五輪の最中にも問題提起されたが、そういった観点は授業に盛り込まれるのだろうか。

綾野まさる『いのちのあさがお―コウスケくんのおくりもの』

綾野まさる『いのちのあさがお―コウスケくんのおくりもの』「せいいっぱい生きる」と題して、「命のアサガオ」という闘病記が掲載されている。そこでは、白血病を患い、そして亡くなった6歳の子どもの名前が本名で記されているが、ここでは匿名でKくんと記したい。わずか4ページの短い「物語」では、彼が実際にどのように病と向き合ったのか十分に伝わらないため、今回はその教科書としての記述を批判していくことになるが、それは決してご本人やご遺族の生き方を批判しているのではないからである。では、その問題点を見ていくとしよう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください