呻吟してなお構築・確立の価値あり

2022年04月22日

2022年4月より高校の授業で「地理総合」が週2コマ×50分、の必修科目になった。主に1年生、高校によっては2年生、にセットされる。2025年度からの大学入試共通テストの出題教科・科目の再編時に初めて出題される。高校で地理が必修化されるのは1972年度以来約50年ぶりという。ファクトとしてはすでに1年前に公表されており、様々に論評されて(例えば朝日新聞「科目再編 思考、さらに重点 図表多数、正答複数の問題も 共通テスト、25年から21科目」)、実施段階に入った。

長らく選択(非必修)科目であった「地理」の中でも、➀地図や地理情報システムと現代世界、②国際理解と国際協力、③持続可能な地域づくりと私たち、という内容で構成される。人によっては苦い暗記の思い出かもしれない、細かい地名や産物統計などは別途選択科目「地理探究」に大きくシフトしつつ、上記の②に「事例研究」としてある程度盛り込まれる形にはなっている模様だ。

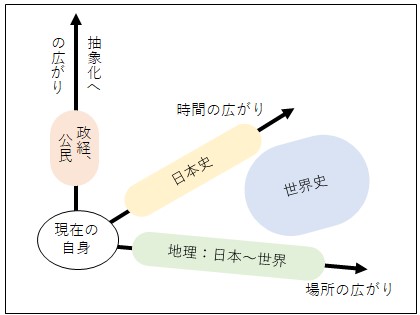

筆者個人は物心ついてこの方の“地理ファン”なので説得力に欠けるが、地理の教養は社会の中で生きるには必須のツールだ。なにぶん5W1Hの一つはWhere、直近から時事問題をさかのぼってもウクライナ侵攻、トンガの噴火・津波、製造業サプライチェーン分断、コロナ蔓延(まんえん)と規制解除の内外地域別状況、など、地理情報が無関係な話題はそうそうない。学校で将来役立つ社会科の勉強、の話を人にするときに、よく筆者は下記の3次元の概念図を手指で示しながら「自身の現在位置を確認するための知見の優先順位」の中での地理という科目の重要性について語ってきた。地理とは、現在の社会の具体的な内容をすべて表現する、言わばプラットフォームのような存在だというわけだ。

社会科各科目の意味づけ(筆者が個人的意見に基づき作成)

社会科各科目の意味づけ(筆者が個人的意見に基づき作成)このプラットフォームとしての地理は、実際に2015年度まで検討されていた共通テストの「合教科型・科目型」出題の試みの中で、地理の問題をベースにして他の教科・科目(例えば歴史、理科、英語)の問題を付帯させることが問題作成に最もスームズであったとも報告されている。様々な場所で起きていることを対象として、その理解には歴史的背景や自然の法則などが求められるという点で、地理は総合的な教養の礎と言ってよいだろう。進学率約97%と事実上の義務教育である高校の授業において、この知見のプラットフォームがマイナーな選択科目であってはならない。今般の「地理総合」必修化は肯定的に受け止めたい。

しかし、学習する高校生の立場において地理がマイナーな選択科目であり続けてきた原因は根深く、この数十年間の問題は必修化~共通テスト科目採用、では解決しなさそうだ。

2022年度(2022年3月までに実施したもの)の大学入試において2021年度までの科目「地理B」が選択できる大学・学科が(国公立2次、私大一般、私大の共通テスト併用)ごく限られるという事態は長年続いている。具体的には、社会科(地理歴史・公民科)の中で「世界史B」「日本史B」比で「地理B」が選択可能な学部・学科(同一試験問題を使うくくり)は、2022年度の国公立2次試験で4~5割、同じく私立大学では4割、とのことである。

とくに首都圏の難関私大(箱根駅伝で伝統校と呼ばれる多くの大学)では1988年比で社会科の中で地理が選択科目から外れた事例が多数あり、共通テスト利用での合否判断の場合でもその定員数が少ない場合が多い模様だ。私事ながら筆者の子供は2022年度大学入試を受験したが、地理選択ゆえに私立大学の志望校選択が行きたい学部(経営系)とマッチしていないことを苦しんでいたように聞いている。

これにあてはまらない(地理受験ができる)大学や学部の事例も多い一方で、多くの受験生が志望校を絞る晩夏~初秋の段階で「先生、地理いらなくなったんで授業辞めます」となる状況が常態化して久しい。それは筆者自身が大学受験生だった頃に言われていたことと、何も変わっていない。著名な予備校講師だった権田雅幸氏が1988年に「選択できないから受験生が少ないのか、選択者が少ないから選択科目から外されるのか」と問い、同じく著名な予備校講師の佐藤裕治氏が2022年にこれを引用して「30年以上…負のスパイラルは残念ながら…続いている」と問題提起し続けている(いずれも月刊『地理』(古今書院刊)での両者の寄稿より)。大学受験界では、地理を教える側も教わる側も、言わばヒヤメシを食い続けてきた。

そうなった理由はどちらかと言えば“入試の作り手側”にある。大学での研究者・教育者にとって入試問題の品質や成果が業績面で肯定的に評価される仕組みはなく、出題ミス採点ミス等のリスクだけが大きい。

そもそも地理学者自体の人数が少なく、大学の地理学と受験の地理科に内容のギャップが大きい。また近年に至る入試形態の多様化(学部学科個別配点、共通テスト一部利用、資格試験利用、面接等含めた総合型選抜、など)でより多くの設問を用意しなければならないこと、さらには「地理総合」の必修化でも注目された思考力・表現力重視(=知識詰め込みの排除)の問題作成が求められること、などもあわせて、作り手側の負荷が高くなっている。

次に述べるとおり、教え手側すなわち高校での授業については学習指導要領の整備や教員向け事例素材の整備なども相応に進み、予備校等の受験産業も当然順応してきているが、肝心の大学入試側自体がついていっていない。この状況を、大学内部以外の人材・企業を動員するなどの工夫をして、早急に打開する必要がある。

おおざっぱに、筆者と同い年の大学1年生は18歳人口190万人×4割(大学・短大進学率)=76万人、現在の大学1年生は18歳人口110万人×6割(同)=66万人。大学の数も学部の数も増えた一方、以前からの大学・学部で定員が減ったわけではない。倒産・解散した大学はない。そして「誰でも学費持参で入ってくれればOK、入試不要」を公言する大学などない。

高校の授業は決して大学受験のために行われるものではない。しかし問題を解く過程で生徒の理解が深まるという点で、大学入試問題は高校の学習成果を計る重要な存在ではあるだろう。冒頭に述べた「地理総合」の内容について、高校教員たちは①の地理情報システム(GIS)でその操作による教材作成を、②の国際課題と③の地域課題については映像や統計や論考の事例情報と対話授業実践例を、それぞれ準備しなければならない。前述のとおりその素材集はすでに「地理教育フォーラム」に整備されつつあり、教員が入手しやすくはなっている。

Shutterstock.com

Shutterstock.com一方でその実践についての研修や研究会の実施や情報共有、そうした知見をすでに文書化してある書籍・学会誌等の存在の発信、などは道半ばにあり、まだ全国高校教員の共有資産と言える状態にはほど遠い模様だ。①のGIS活用についてはデジタル地図を含めたデータの容量が大きく、授業で生徒が一斉に使うと学校のサーバーがダウンする事例もすでに報告されている。②③をいわゆるアクティブラーニングで実施するにしても50分の授業で40人からの生徒が同時に取り組む方法は十分開発されておらず、短時間のフィールドワークへの論考を“次回までの宿題”にして授業時間外で取り組んでもらった、という事例も報告されている。そもそも素材集が提供されても、アクティブラーニングについて多様なものの見方・解釈の例、その観点に基づく十分な数の解答例、が用意されないと教員側はこの必修科目をこなせず、また授業内容の全国標準化も実現しない。

そしてこの「地理総合」必修化で教え手側が抱える最大の問題は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください