[3月27日~4月2日]モスクワ大生、表現の不自由展、ETV特集……

2022年04月27日

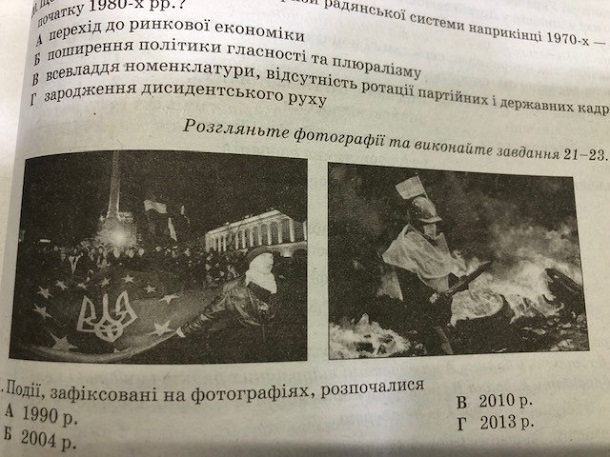

3月27日(日) 以前から約束していた名古屋での講演へ。参加者に教員の方が多い講演なのでウクライナで入手した学校の歴史教科問題集を持参しようと思ったのだが、行き違いがあって叶わず。いわゆるユーロ・マイダン革命なんかが受験問題として出題されていて、めちゃくちゃに面白いのだった。

問題集で出題されている「ユーロ・マイダン革命」=撮影・筆者

問題集で出題されている「ユーロ・マイダン革命」=撮影・筆者 ウクライナの歴史教科問題集=撮影・筆者

ウクライナの歴史教科問題集=撮影・筆者新幹線に乗ってしまうと本当に名古屋は近い。その後、ありがたいことに会場近くのスペースを確保していただいたので、そこから日本メディア学会のジャーナリズム研究・教育部会の沖縄・連続研究会の初回に参加した。僕の役割は対話者のような存在で、司会は実質的にNHKの七澤潔さんと澤康臣部会長が担当した。問題提起を行う発話者は沖縄国際大学の前泊博盛教授だ。前泊さんのプレゼンテーションは中身がずっしりと詰まったものだった。時間が到底足りない密度の内容。

オンラインを通じての参加者も100人となって、まずまずの滑り出しかなあ、と。この種のオンラインのイベントも何度か数をこなすうちに、それが当たり前のようになってきたのが少し怖い。僕のような昭和28年生まれの人間にとっては、シンポジウムとか講演会のようなイベントは、実際に顔を突き合わせてやらないと、どこか物足りないのだった。

以前『報道特集』にいたM君と久しぶりに名古屋駅で落ち合って軽く一献。

3月28日(月) 朝、このところ日課となっているNHK・BSのワールドニュースをみていたら、英BBCが26日にウクライナ西部のリビウにも空爆があったことを現場の映像とともに報じていた。ついにリビウにまでか。

さらにBBCは、米アカデミー賞のレッドカーペット前からの前触れリポートもやっていたけれど、日本で大騒ぎしている『ドライブ・マイ・カー』には全く触れていなかった。テレビ朝日の朝のワイドショーをたまたまみていたら、同じくレッドカーペット前から、ウクライナのゼレンスキー大統領のスピーチが届くのではという情報がありますとか、リポーターが喋っていた。何だか世界が「戦争劇場」になっている感がないか。危ない。

結局『ドライブ・マイ・カー』は国際長編映画賞を受賞した。すばらしい。僕は、正直に言えば、濱口竜介監督作品では『偶然と想像』の方が圧倒的に好きだけどね。注目の作品賞は『コーダ あいのうた』に行った。

バイデン大統領、訪問先のポーランドでのスピーチで「この男(プーチン露大統領)が権力にとどまり続けてはいけない」と発言、反響が広がっている。

米アカデミー賞の授賞式で、妻を侮辱されたと、プレゼンターのクリス・ロック氏に平手打ちをする俳優のウィル・スミス氏=WOWOWのアカデミー賞中継より

米アカデミー賞の授賞式で、妻を侮辱されたと、プレゼンターのクリス・ロック氏に平手打ちをする俳優のウィル・スミス氏=WOWOWのアカデミー賞中継より3月29日(火) ストレスがたまっていて、久しぶりにプールへ行き泳ぐ。その後、『報道特集』の定例会議をオンラインで。午後、モスクワの旧知と久しぶりに電話で話をする。通常の国際電話なので、思っていることの半分も言えない。ただ、何となくお互いこの状況を理解しあっているように思うのだ。

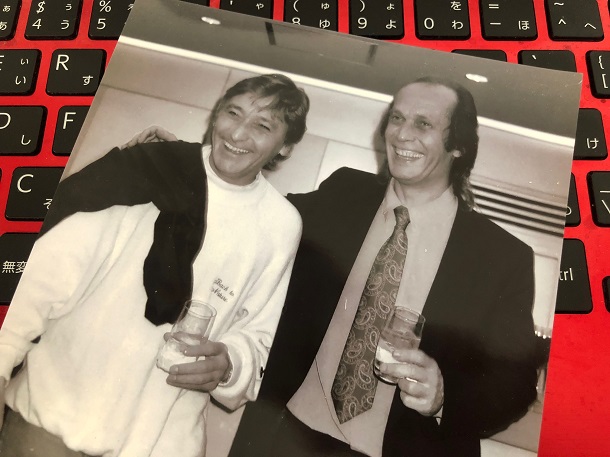

Fさんが撮影したスペインのフラメンコダンサー、アントニオ・ガデス(左)とギタリストのパコ・デ・ルシア=筆者提供

Fさんが撮影したスペインのフラメンコダンサー、アントニオ・ガデス(左)とギタリストのパコ・デ・ルシア=筆者提供3月30日(水) まだまだストレスが抜けず、プールへ行き、がっつり泳ぐ。プールの後、サウナに入っていたら、BGMで流れていたサティがやたらに心にしみてまいった。岩波『世界』のウクライナ取材に関する原稿の最終校正。「毎日新聞」のコラム原稿。

日本記者クラブでの記者会見をオンラインで視聴・参加する。開沼博、関谷直也両氏の会見。いわゆる福島の「風評被害」をめぐって、学者たちの間には対立・亀裂、饒舌と沈黙がある。すべての学者たちに問いたいのは、国・省庁や、事故原因の当事者である東京電力とあなたとの距離の置き方についてである。時間をかけてでも、この点は曖昧にしてはならないと思っている。

夕方から下目黒でTBS報道局取材部の福田由貴夫カメラマンのお通夜。3月25日の夜、急逝された。まだ若かった。彼が闘病していたことは知っていたが、あまりにも唐突なことで衝撃を受けた。無念だ。葬儀場にはたくさんの知った顔が集まっていた。泣いている人も少なからずいた。

沖縄で、在りし日の福田由貴夫カメラマン(左)と筆者(中央)=筆者提供

沖縄で、在りし日の福田由貴夫カメラマン(左)と筆者(中央)=筆者提供3月31日(木) まだまだまだストレスが抜けず、プールへ。泳げ、泳げ、泳げ。

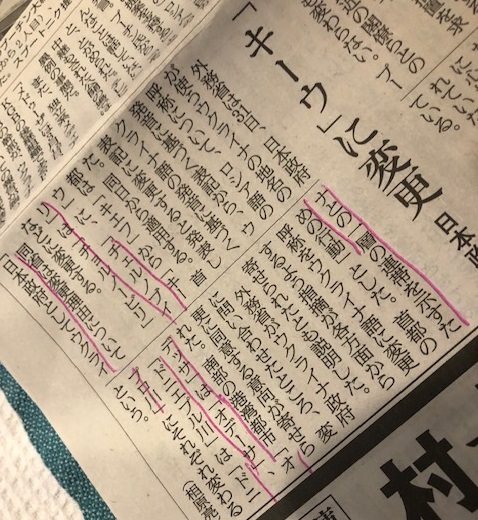

「キエフ」は「キーウ」へと変更=2022年4月1日付朝日新聞、撮影・筆者

「キエフ」は「キーウ」へと変更=2022年4月1日付朝日新聞、撮影・筆者何だか戦前の敵性語禁止を思い出した。戦争で戦っている相手の言葉は使うな。日本でも戦時中は鬼畜米英の言葉=英語はダメ。野球のストライクは「よし」に、フォアボールは「四球」、カレーライスは「辛味入汁掛飯」(からみいりしるかけめし)とかに言い換えられた。本当に。ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクは、その昔、ドイツ語風だとして「ペトログラード」に、その後ソ連になると「レニングラード」に、そしてソ連が崩壊すると「サンクトペテルブルク」に戻った。

17時からモスクワで「反戦」を訴えているモスクワ大学の学生にオンラインでインタビュー。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください