日米で心臓移植患者を診てきた加藤倫子医師の視点

2022年05月17日

サッカー選手で心臓移植を受けた以後イギリスのサイモン・キース氏(提供写真)

サッカー選手で心臓移植を受けた以後イギリスのサイモン・キース氏(提供写真)「心臓移植」という言葉から、あなたはどのようなイメージを抱きますか?

多くの方は、メディアのニュースで取り上げられる心臓移植のための募金運動や、移植に至るまでの大変な葛藤や手術そのものを描いたドラマを思い浮かべ、「特殊で高額な医療」「神の手を持つスーパードクターによってなし得る医療」という印象を抱くのではないでしょうか。

海外でも、心臓移植がメディアに取り上げられる機会はあります。アメリカのディック・チェイニー元副大統領は、補助人工心臓を装着し71歳で心臓移植を受けました。サッカー選手では、イギリスのサイモン・キース氏、アメリカのジョー・マンサレー氏が心臓移植後にフィールドに立ちました。プロゴルファーのエリック・コンプトン氏は2度の心臓移植を受け、PGAが主催する下部ツアーで賞金ランキング13位の成績を治めました。アメリカの登山家、ケリー・パーキンス氏は、心臓移植後にホイットニー、キリマンジャロ、富士山、マッターホーン、エルキャピタンなど世界の山々を登頂しました。

「心臓移植」というキーワードから発せられる景色、そこから受ける明るさが日本と欧米では違いませんか?

2022年4月、米国ボストンで開かれた国際心肺移植学会(提供写真)

2022年4月、米国ボストンで開かれた国際心肺移植学会(提供写真)世界初の心臓移植は1967年12月3日、南アフリカ共和国のケープタウンで心臓外科医クリスチャン・バーナード教授が行いました。アメリカで初めての心臓移植は1968年1月、スタンフォード大学のノーマン・E・シャムウェイ教授が、そして日本では1968年8月8日、札幌医科大学の和田寿郎教授が行いました。

世界初の心臓移植患者さんの術後生存期間は18日でしたが、現在では上述のようにプロスポーツに復帰する方もおられ、移植後20年、30年という長い人生をそれぞれの患者さんが歩まれるようになってきています。現在、心臓移植は欧米においては心不全患者さんにとって標準治療の一つです。

ここで注目をして欲しいのは、日本での心臓移植の「スタート」は、ほとんど世界と同じ時期だったという点です。

ところが、その後の日本でこの医療は、決して欧米と同じ足並みで発展することはなく、社会一般的にもどこか「特殊な治療」とされたまま現在に至っています。

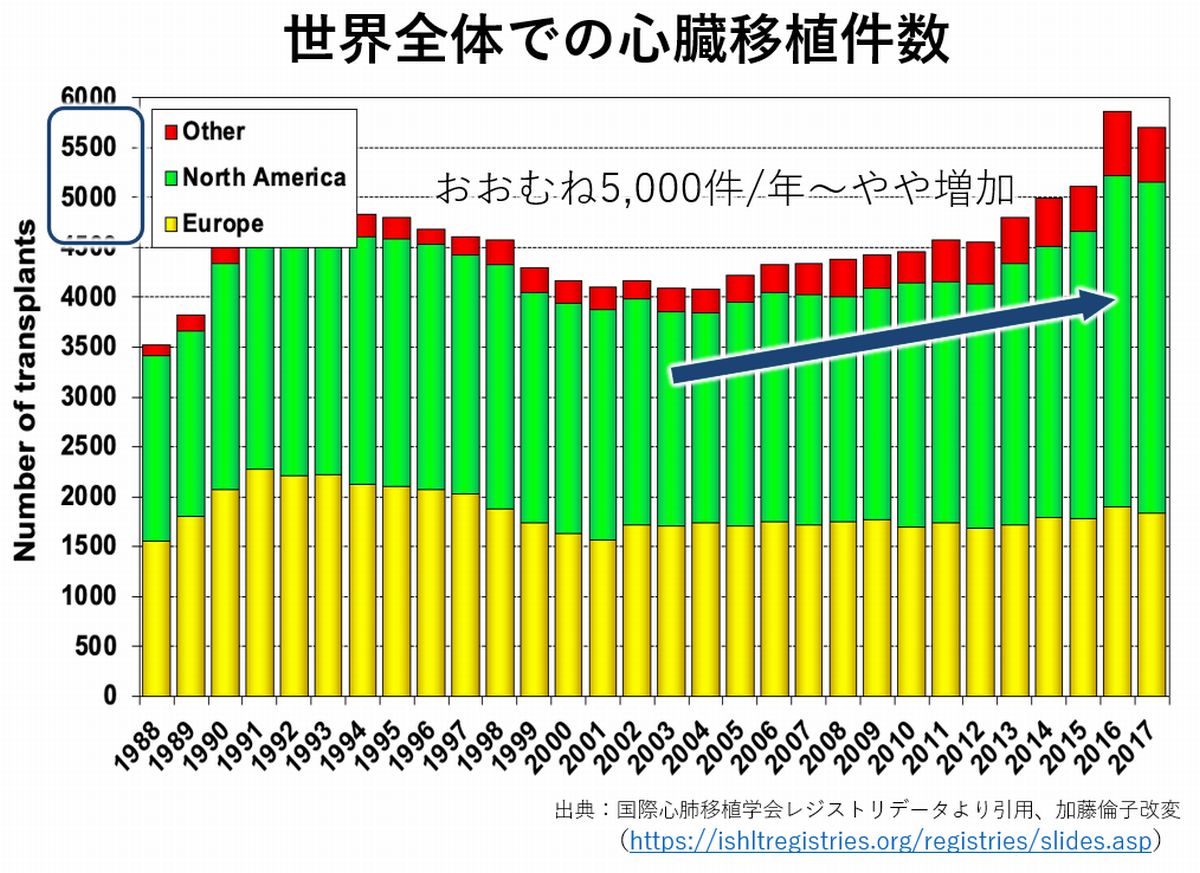

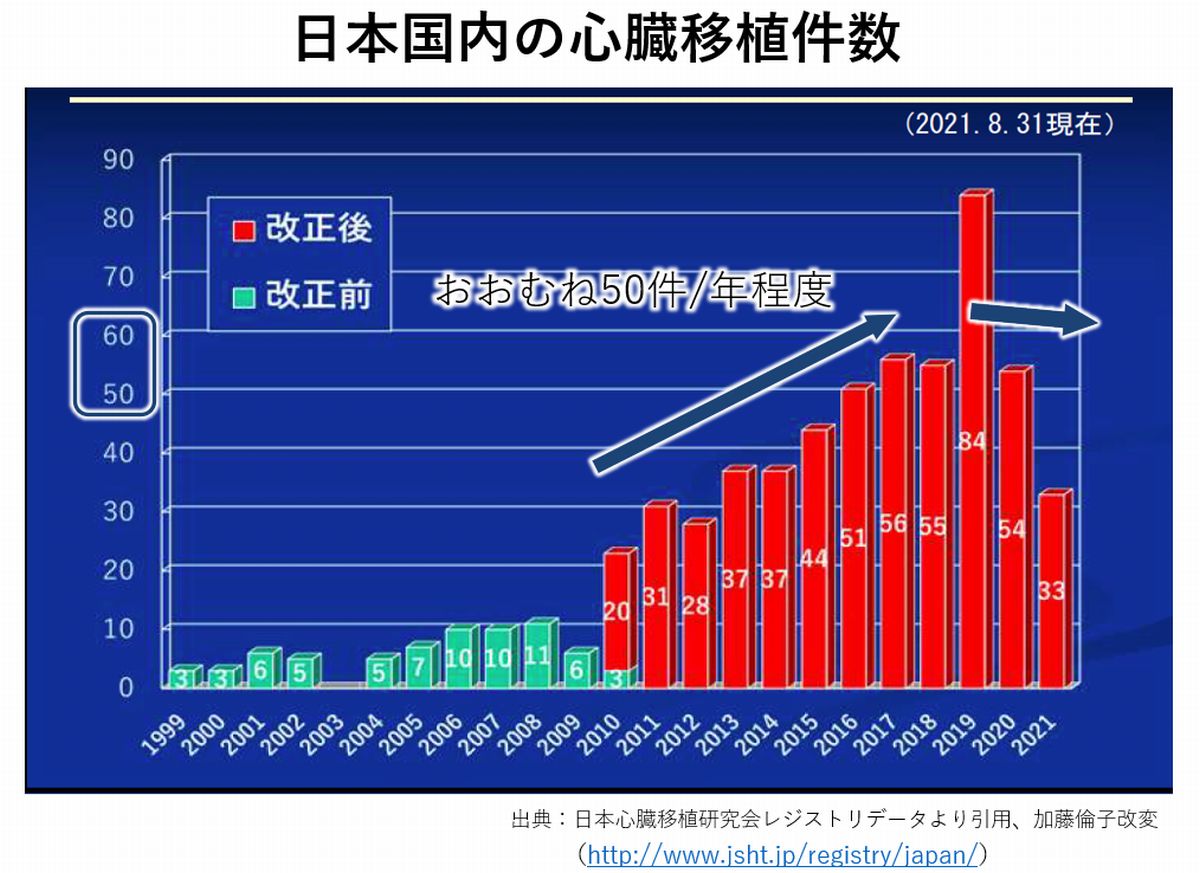

これがなぜなのかを論じる前に、海外と日本の心臓移植数の推移を示します。

アメリカでの心臓移植件数はおおむね年間3500件程度で、日本は約50件です。人口はアメリカが約3億2906万人 で日本は約1億2686万人ですので、同じ人口と仮定した場合に日本で心臓移植が出来る可能性はアメリカの27分の1となります。

また、2019年の米国データでは心臓移植待機後、2年以内に74.1%の患者さんが移植に至っていますが、日本では近年では待機期間が6年に及んでいます。

日本の心臓移植の「スタート」は世界と同時であったのに、なぜその後に欧米と同様の発展が出来なかったのでしょうか? その問題の弊害はどこに及んでいるのでしょうか?

前者の要因はもちろん一つではなく、アジア系民族や日本文化に根ざした宗教観や死生観の問題、さらには日本の最初の心臓移植が、倫理的な妥当性や脳死の診断において批判にさらされたことで、どこか目を背けられてきた領域であったことなども背景にあるでしょう。

そのなかで、法整備に尽力された医療者、政治家、移植でしか助からない命をつなぐために海外に渡った患者さんやご家族など、さまざまな方面からの働きかけがあったからこそ、今、日本で心臓移植がなし得ていることは確かです。しかし、そうした歩みのなかで、いつしか心臓移植が「特別な医療」になってしまったともいえます。これが日本の心臓移植の発展を妨げるネガティブ・スパイラルにつながっていると考えられます。

ごく限られた選ばれし者、とてつもない高額な医療費を負担できる者のみに与えられた救い、自分や家族が当事者になることはないであろう医療、そんな認識が社会のなかに根付いてしまっていると感じています。

これが、冒頭に書いた日本と欧米でメディアが移植医療が取り上げられる際の視点の違いにも反映されています。

日本においては「心臓移植」イコール「移植『手術』」という捉え方がされがちです。

「移植医療の発展」では、移植「数」の増加が論じられます。

「移植医」というと、「移植手術を行う心臓外科医」と考えられがちです。

移植医療に携わる医療者や、患者さんご自身や周囲の方々にとっても、「移植を受けること」が目標やゴールになりがちです。

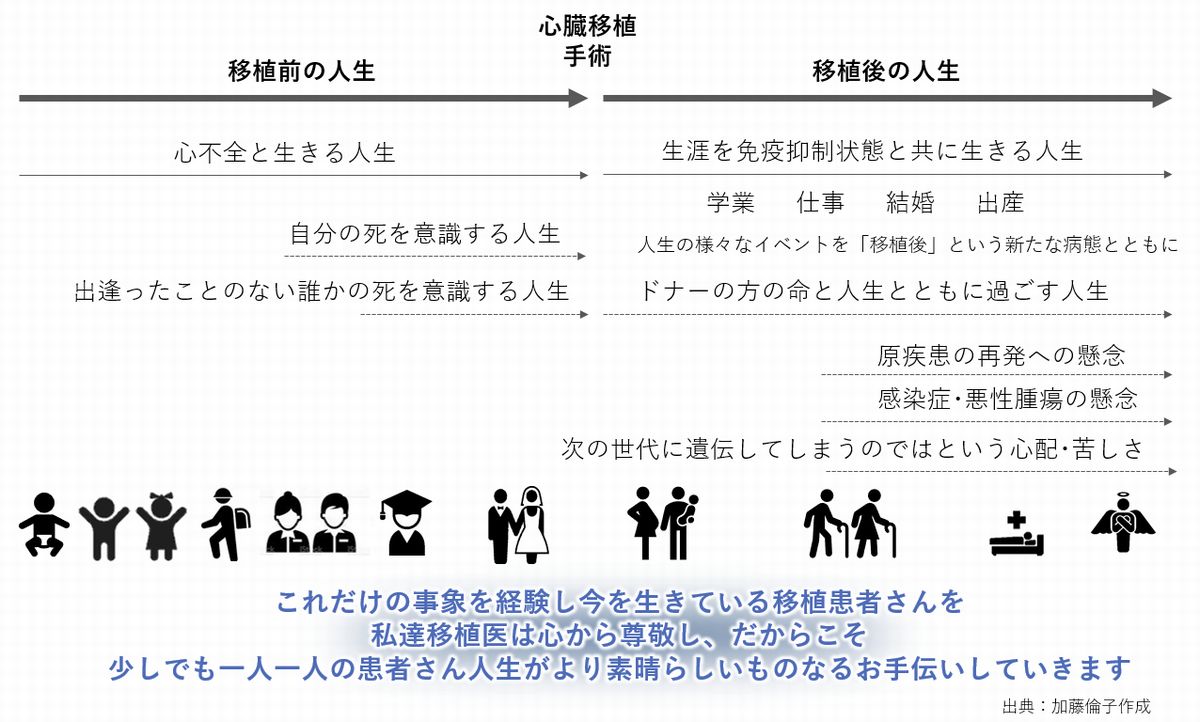

でも、患者さんの人生を線で捉えてみたらどうでしょうか。移植手術そのものは、時間軸でみれば「点」でしかありません。

それぞれの患者さんに移植までの人生があり、移植という手術があり、その後は長い移植後という新たな病態との人生が待っています。

移植手術までの道のりは、医療の面では心不全の治療です。この分野は高齢者大国の日本ではむしろ進んでいます。患者さんにとってこの時間は心不全とともに生き、自身と、誰かの死を意識する時間です。

移植手術の後、患者さんはもはや心不全という病態からは離れ、免疫抑制剤や感染症予防の薬剤を飲みながら、学業や仕事への復帰、妊娠や出産など、それぞれの人生を歩んでいきます。移植医は、この時間を患者さんの伴走者として手助けすることを役目としています。

心臓移植から3年以上経った患者さんが命を落とす最大の原因は、拒絶反応や感染症ではなく、免疫抑制剤の影響で引き起こされる悪性腫瘍(がん)やリンパ腫です。移植された心臓が、その患者さん個々の身体のなかで機能してくれるよう、一方で拒絶反応は抑えられても強い免疫抑制によりがんが引き起こされないよう、さらに別の臓器に影響が出ないよう、投与量を調節していきます。

長い時間軸で、「点」としての「移植手術」とその前後の生活を含め、「線」で移植医療を捉えることが普通の世の中になって始めて、心臓移植が、あなたにとっても隣の誰かにとっても、自分ごとの身近な医療になるのではないでしょうか。

そして患者さんが、移植後の第2の人生を、誰のためでもなく自分のために満喫できる、そんな世の中になるのではないでしょうか。

もう少しだけ、移植後や移植医の役割をお話しします。

薬剤については、例えば、出産時には胎児への影響が少ない薬剤に変更したり、それぞれの患者さんのライフスタイルにあった薬剤調整・時間軸に沿っての減量をしたりしていきます。患者さんのなかには、長い心不全との闘いで足腰だけでなく心も弱ってしまい、社会生活に戻るために時間を要する人もおり、そのような場合にも一緒に考え、サポートするのが私たちの役目です。

そして、「移植手術」がゴールになりがちななかでは見落とされてしまうかも知れませんが、心臓移植後の生存率は時代とともに向上しているとはいえ、10年で60%程度です。これは100人移植患者さんのうち40人が、10年を待たずして亡くなるという現実を意味します。

日本での心臓移植の成績は世界全体と比して良好とされています。しかし、この統計での母数が、世界データは約12万3500なのに対して日本のデータは600弱であり、今後、日本でも患者さんの数が増えてきた場合にしっかりと良い成績を維持出来るかは大きな課題です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください