[4月12日~4月20日]沖縄国際大学、沖縄復帰前展、『てぃんさぐぬ花』……

2022年05月08日

4月12日(火) 朝の便で沖縄へ。この4月から沖縄国際大学で週に1コマだけ教えることになった。いろいろと思うところがあって。今年は沖縄という場所に暮らす人々にとって、大きな岐路となる可能性があるのでは、と僕は思っている。その意味を本当に理解するには沖縄に実際に暮らすことも考えてみなければならないのではないか、と本音では思うことがある。本土と沖縄の距離は大きい。それは実際に暮らしてみなければわからない。そういうわけで、これまで以上の頻度で沖縄とつきあう覚悟を決めようとしているのだ。

だがもちろん限界もある。まずは居場所を定めることだ。いくつかの場所に挨拶回りをしてから宜野湾市の沖縄国際大学のキャンパスへ向かう。その前にオンラインで『報道特集』の定例会議。ほめあう発言多し。

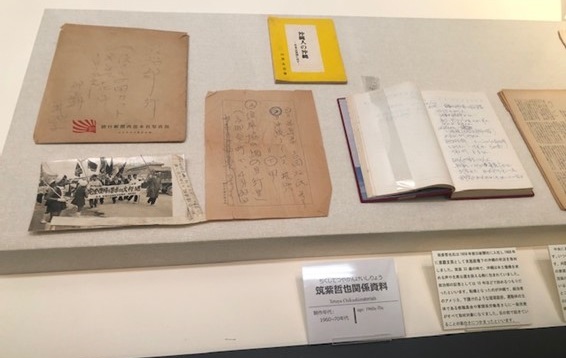

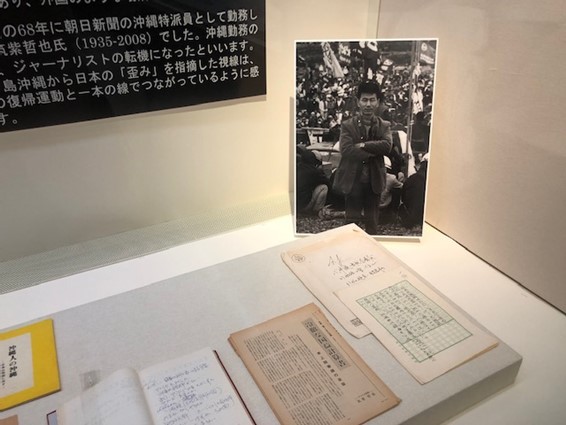

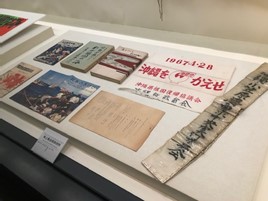

続いて、沖縄県立博物館の「復帰50年 沖縄復帰前展」をみる。これには理由があった。展示の中に、僕のメンターである筑紫哲也さんが朝日新聞記者時代に、沖縄「特派員」として1969年~70年の「復帰」前の沖縄・那覇支局で「馬に食わせるほど」原稿を書きまくっていた時代の取材ノートなどが遺品の中から見つかり、それがご遺族の了承を得て展示されているのだった。展示の模様は、小さなコーナーだったが、筑紫さんの当時の熱気が伝わってくるようだった。筑紫さんの記者の原点をみたように思う。

筑紫哲也・朝日新聞沖縄特派員の取材ノートと記事など=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者

筑紫哲也・朝日新聞沖縄特派員の取材ノートと記事など=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者

同=撮影・筆者

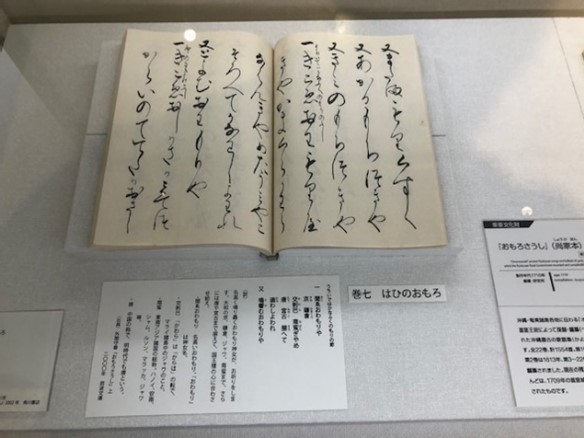

同=撮影・筆者このコーナーを含む<復帰前>展全体の内容は実に濃密だった。ペリーと琉球王朝との間で結ばれた琉米修好条約の原文、沖縄戦の後にアメリカ軍人が本国に持ち帰った「戦利品」としての文化遺産・美術品、さらには日本への「復帰」運動の数々の足跡を示す貴重な品々のオリジナルが展示されていた。

「戦利品」として米軍が持ち帰り、その後、返却された沖縄の文化遺産の数々=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者

「戦利品」として米軍が持ち帰り、その後、返却された沖縄の文化遺産の数々=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者 同=撮影・筆者

同=撮影・筆者 同=撮影・筆者

同=撮影・筆者 同=撮影・筆者

同=撮影・筆者 同=撮影・筆者

同=撮影・筆者 同=撮影・筆者

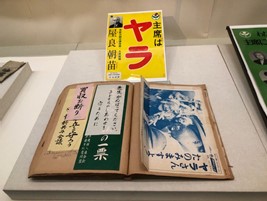

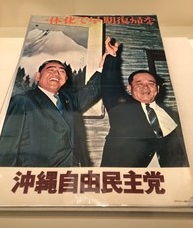

同=撮影・筆者 「復帰」運動の諸展示=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者

「復帰」運動の諸展示=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者 同=撮影・筆者

同=撮影・筆者 同=撮影・筆者

同=撮影・筆者 同=撮影・筆者

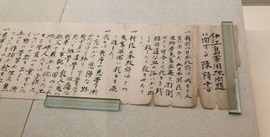

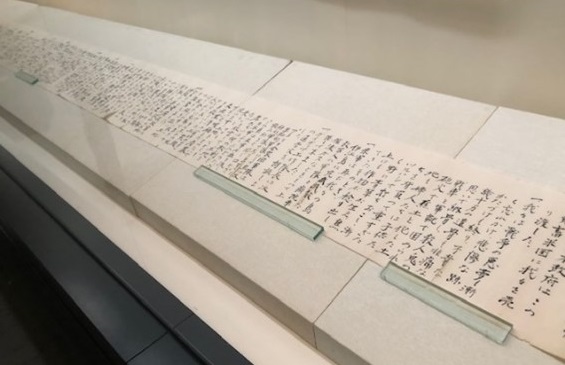

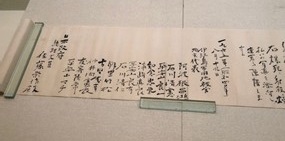

同=撮影・筆者なかでも伊江島において激しい反基地運動を行った平和運動家・阿波根昌鴻らが1965年に佐藤栄作首相に宛てて書いた陳情書の現物をみて驚いた。僕もこの現物を見たのは初めてだった。毛筆の長い、長い巻物となっている。何だか血判状のような迫力があった。

阿波根昌鴻らの陳情書=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者

阿波根昌鴻らの陳情書=沖縄県立博物館「復帰50年 沖縄復帰前展」 撮影・筆者 同=撮影・筆者

同=撮影・筆者

同=撮影・筆者

同=撮影・筆者 「一、戦前の日本政府は、我々を天皇の赤子だ、大日本国民だ、侵略者鬼畜米英を打倒せよと号令して我々を残酷非道な血の海にかり出して殺したり殺させたりした。

一、戦後日本政府はこの鬼畜米国に我々を売り渡した。

一、我々は戦争の悪夢も漸く忘れかけ、悲惨な跡かたづけも終り、不幸な幾十万の遺骨も悲痛な思いで納骨し、殺人鬼の戦車と軍靴で固められ砲火で焦土と化した土地も婦人たちは子供たちを背負って重すぎたツルハシで打ちおこし、漸く野に青草が生え焦土にも作物が稔り出してきたそのとき、

一、米軍は再び我々の島伊江島に完全武装した数百人の軍隊と病院車、催涙ガスなどをもって上陸してきました……(以下陳情文が延々と続く)」

この展示はもっともっと見られるべきだと思う。そもそも沖縄本土「復帰」なのか、「返還」なのか、あるいは「施政権返還」なのか。

さて、その後は沖国大への移動だ。まずは移動手段をどうするかだ。レンタカーを借りて運転するか。駐車場とかお金がかかるな。沖縄にはモノレール以外に地下鉄や路面電車といった公共交通機関がない。バスがあるが便数がすごく少ない上に、東京と比べて料金がやたら高い。そういうことを発見することから始める。学生たちはマイカー通学が多い。キャンパスには広大な駐車場がある。親は大学に合格したらお祝いにわが子にマイカーを買ってあげましょうねえ、という独特の事情も一部にはあるようだ。

骨汁は美味である=撮影・筆者

骨汁は美味である=撮影・筆者4月13日(水) 朝からLと一緒に不動産物件を見て回る。これが相当にディープなのだった。栄町市場に近い月額2万8000円のアパートをみてから後は、どこも天国に見えたのだから不思議だ。ちゃんと足を使って探せば、ある、ある。

那覇市壼屋1丁目の通り=撮影・筆者

那覇市壼屋1丁目の通り=撮影・筆者東京大学の入学式に呼ばれた河瀨直美監督の式辞の内容が物議を呼んでいるとか。何だか、荒れているなあ、言葉の世界、ロジックの世界、思考の世界が。悪い者に悪いと言わなければ、消極的ファシズム擁護になる、小学生でもわかること、とかの言葉が聞こえてくる。

4月14日(木) 東京に戻り、夜、ロシアの独立系メディア「ドシチ(雨の意)」の元記者で、現在はパリに移ったデニス記者にZoomでインタビュー。今はRadio Franceに在籍しているようだ。ところが日本時間午後4時の約束になっていたのに現れない。ニュースの仕事をしているとは思えない時間のルーズさだ。若干腹が立ってきた。何と1時間半後に彼は現れたが、謝るとか全くない。こんなに時間にルーズで、よく放送ジャーナリストがつとまるよな、と

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください