復帰50年―那覇の市場から③

2022年05月15日

那覇の市場(まちぐゎー)に生きる人々との対話を通して、復帰50年の沖縄を見つめる連載、3回目です。今回は、離島から那覇に渡った人たちの戦後を紹介します。

1回 変わりゆく「台所」と「観光」というまなざし

2回 衣料からみえる戦後史、洋裁が女性たちを支えた

那覇の市場界隈で取材を重ねていると、やんばる(沖縄本島北部)や離島から那覇にやってきたという方と出会うことが多々ある。前回の記事で紹介した、かつて市場中央通りで「江島商店」を営んでいた江島とも子さんも離島出身だ。

「生まれはね、久米島」

那覇の市場中央通りにあった江島商店=2019年9月撮影

那覇の市場中央通りにあった江島商店=2019年9月撮影「久米島はね、農村なんですよ。うちで蚕なんかも養っていて、小さい頃から仕事を手伝ってましたよ。田植えをしたり、芋掘りしたり。私は昭和9年(1934年)の生まれで、きょうだいも多かったから。貧しいというのかね、あの頃は生活も大変でしたよ」

当時の録音テープを聞き返すと、そんな話を笑いながら聞かせてくれる声が記録されている。

とも子さんは八名きょうだい(※)の次女として、弟たちの面倒を見ながら暮らしていた。中学を卒業すると、沖縄本島に暮らしていた従姉妹を頼って那覇に出た。最初のうちは、平和通りにあった「レストランアサヒ」でウェイトレスとして働いていたものの、従姉妹のお姉さんから「いつまでも今のままではいけないね」と言われ、洋裁学校に通い始める。従姉妹のお姉さんが洋裁の仕事をしていた縁もあり、とも子さんも洋裁を学んで、公設市場の向かいにお店を構えるまでに至ったのだ。

※兄弟姉妹の人数を言う時、沖縄の方たちはよく「何名きょうだい」と表現します。

とも子さんの営む「江島商店」があった場所から50メートルほどの距離、同じく公設市場の向かいに位置する「小禄青果店」を切り盛りする小禄悦子さんもまた、離島出身だ。

「うちが生まれたのは、粟国島(あぐにじま)なんですよ。分家のさらに分家だったから、畑もいいの持たないし、何を育てても駄目なんです。粟国島というのはね、岸壁になっているから、何育てても駄目なんですよ。蚕を育てたり、マース(塩)を作ったり、いろんなことやってましたけど、ひもじい思いばかりしてきました」

音声を聞き返すと、悦子さんもまた、笑いながら当時を振り返っている。

とも子さんは昭和9年生まれであるのに対し、悦子さんは昭和17年(1942年)生まれ。ひと世代下になるけれど、いずれも戦中・戦後に幼少期を過ごしたという点では共通する。

ふと、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ちむどんどん』を思い出す。

主人公の暢子は、やんばるのサトウキビ農家の次女だ。1964年に10歳という設定だから、昭和23年か24年生まれということになる。悦子さんよりも、さらにひとまわり下の世代だ。

『ちむどんどん』の第2話に、「とうふ砂川」の智(さとる)が登場する。智は父親と死に別れ、祖父を頼ってやんばるにきたものの、祖父も亡くなり、母親も病気で寝込んでいる。智の弟や妹は、「毎日豆腐と芋ばっかり」とこぼしている。それを見かねた主人公の暢子の母・優子は、こどもたちに食事を分け与える。お裾分けとしてもらった魚の煮付けやお刺身といったご馳走も、自分たちで食べるのではなく、砂川家に届けてあげようと提案する。「もし――もしもお父ちゃんとお母ちゃんが病気になって働けなくなったら、皆も同じように困るんだよ」と。

この時代に生活に困っていたのは、両親が病気で働けなくなった世帯だけだったのだろうか。

やんばるや離島といった地域で、1950年代生まれの人たちに話を聞かせてもらっていると、「小さい頃は芋ばかり食べていた」という話をよく耳にする。「もはや戦後ではない」という言葉が流行したのは1956年のことだが、アメリカによる統治が続いていた沖縄では、1960年代に入っても戦後が続いていたように感じる。

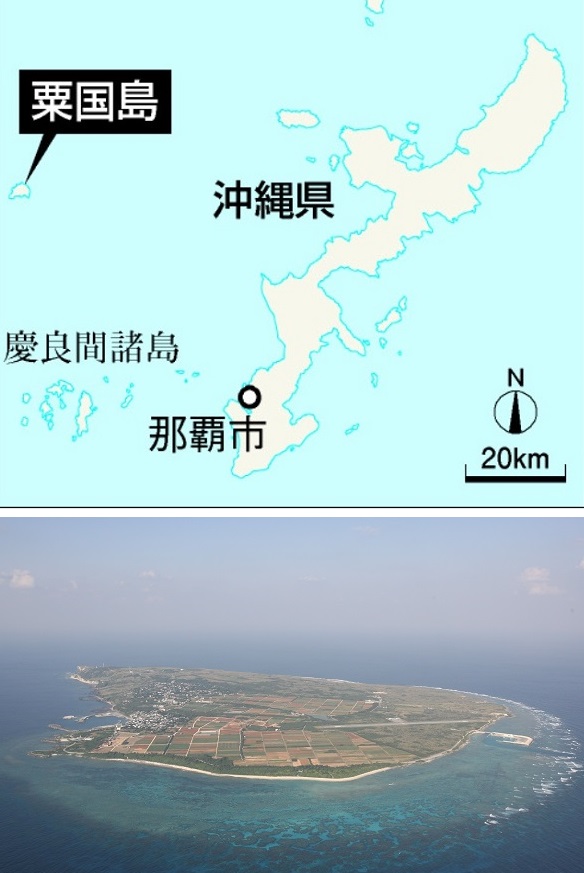

粟国島の地図(上)と空から見た粟国島=2008年、朝日新聞社機から撮影

粟国島の地図(上)と空から見た粟国島=2008年、朝日新聞社機から撮影「昔は1カ月でも船が入らんときがあるさ。そうすると食べるものもなくなって、一杯のうどんを兄妹で分けて食べたこともありましたよ」

悦子さんは当時を振り返る。

「だから、うちの母はこどもたちを絶対遊ばさなかった。なんでも『自分でやりなさい』と。水がない島だからね、まずは水汲み。洗濯も、潮が引いたときに池みたいに溜まるところがあるから、洗濯物をいっぱい頭に乗せて、そこで洗って、乾くあいだに泳いでくるわけさ。中学になってからはね、芋を掘ってから学校に行きよったですよ。そうしないと食べるものがないから。ひもじい思いをいっぱいしてきましたよ」

悦子さんは七名きょうだいの次女だった。中学を卒業すると、兄や姉は島を出て、沖縄本島に出ていた。弟たちを学校に通わせるお金を稼ごうと、悦子さんは中学卒業を待たず、牧志公設市場の近くにある履物店で働いていた姉・ハツさんを頼って那覇に出た。

小禄青果店=2019年4月撮影

小禄青果店=2019年4月撮影こうして悦子さんは、姉・ハツさんの結婚相手の親戚が営んでいた青果店で働き始める。その青果店は牧志公設市場にあるお店だった。

「農連市場で仕入れてきて、ごぼうを売ったり、野菜を売ったり――おばあちゃん連中から教えてもらうから、強くなりましたよ」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください