「反日」「売国」が飛び交う時代、沖縄と「本土」に橋を架ける言論を私は紡げるか?

2022年05月15日

時々、取材にいくだけで、沖縄で暮らしたこともない私が「復帰50年」を論ずるなんて、おこがましいにもほどがある。それは承知している。

ただ、「論ずる」以前の問題として、わずかな取材の中で見聞きし、感じたことを「伝える」ことさえ、満足にできなかったという後悔がある。

たとえば、沖縄に通う前の私にとって、「復帰」という言葉は「再び日本に帰属する」という程度の意味でしかなかった(施政権や潜在主権という言葉も知らなかった)。

実際には、それだけでは収まらない意味や思いが込められていると、のちに知ることになる。

沖縄の人たちはなぜ、どこへ復帰しようとしたのか。

私と同様、沖縄で暮らしたことのない人たちにとって、「復帰50年」の節目に必要な情報はその点ではないのか。いま、この「論座」でなら書けるんじゃないか。そんな思いから、本稿の執筆を思い立った。

もちろん、沖縄の人たちも人それぞれ。すべてを俯瞰して「なぜ、どこへ復帰しようとしたか」を論じるのは私の手に余る。ここでは主に、2013年暮れと14年の年始、故大田昌秀・元沖縄県知事に取材した時の話を紹介したい。

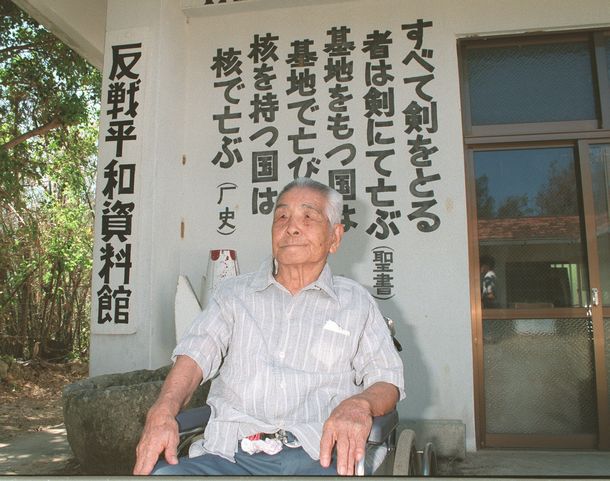

故大田昌秀・元沖縄県知事

故大田昌秀・元沖縄県知事大田さんも、当時まだ那覇市長だった故翁長雄志・前知事に取材した時もそうだったけれど、おふたりは歴史の話にそうとうの時間を割いた。沖縄に長く暮らしている記者ならともかく、よそものが訪ねていったのだから、そこから話さないと伝わらない、理解できないと感じたのだと思う。

まず、沖縄の人びとが「復帰」を願うようになるまでの歴史にかかわる、大田さんの言葉を紹介しよう。

当初、沖縄県民の米軍に対する態度は、好意的で、友好的で、感謝の気持ちをもっていました。なぜかというと、戦時中、旧日本軍ではなく米軍に命を救われたからです。各戦闘部隊に『軍政要員』が10人から15人くらいついてきて、沖縄の住民を安全な場所に移す任務を担っていた。この人たちがいなかったら住民の犠牲はもっと増えていたと思います。

戦後の沖縄では、住む場所も着るものもなかった。米軍がテントを払い下げ、食料品や医薬品、衣類を無償で配給したから、やっと命をつなぐことができたんです。

大田さんは師範学校生のとき、「鉄血勤皇隊」の一員として、銃と120発の銃弾、2個の手榴弾を与えられて従軍、あやうく命を落としかけた経験をもつ。皇民化教育を受け、天皇のため、国のために命を捧げるという考え方に「骨がらみ」にされていたという。

けれど、実際の戦場は「聖戦」とはほど遠かった。日本軍は住民とともに南部に追い詰められ、日本兵が行き場のない住民を壕から追い出して自分が壕に入ったり、赤ちゃんが泣くと所在がばれるので赤ちゃんを殺したりする姿を「毎日のように」目にした。

戦後は収容所に収容され、米軍払い下げのテントでつくった小屋で暮らした経験もある。そんな実体験から、米軍に「好意的、友好的」になったひとりだったのだろう。

ところが、中国に共産党政権ができ、朝鮮戦争が始まってから、沖縄の住民に対する態度がガラッと変わりました。米軍は基地を拡大するために、農家の土地を『銃剣とブルドーザー』で強制的に取り上げた。農民は土地がないと生きていけない。だから、ものすごくみじめな生活をしたんです。

米軍は当初、「9坪でコーラ1本ぶん」といわれるわずかな使用料で土地を借り上げようとしたが、契約に応じた人は少なかった。そこで、ブルドーザーで家屋や農作物を押しつぶし、あるいは銃剣を突きつけて、強制的に立ち退かせた。それは農民にとって、生活の糧を奪われることを意味した。

米側は10数年ぶんの土地代を一括払いするといってきました。それでは沖縄の土地を米軍に売ることに等しいし、一括払いだと土地代が値上がりしてもそのぶんをもらえなくなる。それで『島ぐるみ闘争』という、沖縄の歴史にかつてない大衆闘争が起きました。『沖縄のガンジー』と呼ばれている阿波根昌鴻(あはごん・しょうこう)さんらが取り上げられた土地に座り込んで、ここはわれわれの土地だ、アメリカ人はアメリカに帰りなさいと、非暴力で徹底的に抵抗したわけです。

反戦平和資料館と阿波根昌鴻さん=1996年10月、沖縄県伊江村

反戦平和資料館と阿波根昌鴻さん=1996年10月、沖縄県伊江村戦争が終わり、復帰するまでの27年間、沖縄には日本国憲法も、アメリカの憲法も適用されなかった。権利を保障されない人たちは「島ぐるみ闘争」のように、財産権や、教育を受ける権利や、主席を選挙で選ぶ権利など、様々な権利を手にするために闘った。

憲法が適用されなかったぶん、われわれは米軍と闘い、憲法の内実を一つひとつ勝ち取ってきました。沖縄ほど、憲法を大事にしているところはありません。

同時に、復帰運動を繰り広げる。大田さんは著書『沖縄差別と平和憲法』に、「憲法の適用こそが最優先に勝ち取るべき課題だとして、熱烈に憲法の実質的適用を追求してきたのである。県民がひたむきに取り組んだ日本復帰運動において、『平和憲法の下に帰る』というスローガンを掲げたのも、その一つの現れであった」「復帰運動それ自体、沖縄の人々が外国軍隊の支配下で奪われていた人間としての権利を勝ち取ろうとする、いわば『人間解放の運動』だった」と記している。

平和憲法というと、まず思い出すのは9条だろう。大田さんは初めて憲法に触れ、前文や9条を読んだ時のことをこう語った。

あまりにも多くの学友を亡くして、何のために生きているのか、戦争後たえず問いかけていました。人間不信に陥ってだらだら暮らしている時に、密航船で憲法が伝えられ、それを読んだ時に生き返る感じがした。鉛筆で書き写し、初めて生きる意味を感じたほど感動したわけですよ。何も私ひとりではなく、多くの人がそういう感じをもったと思う。

ただ、沖縄の人たちが求めた平和憲法とは、9条と前文だけを指すわけではない。戦争や米軍統治下で奪われ、踏みにじられた人権や自治権もひっくるめて手に入れたいという期待が、「平和憲法の下への復帰」にかけられたのである。

土砂投入から3年を迎える辺野古沿岸部=2021年12月8日、沖縄県名護市辺野古、朝日新聞社機から

土砂投入から3年を迎える辺野古沿岸部=2021年12月8日、沖縄県名護市辺野古、朝日新聞社機からその願いはかなったのか。

復帰とともに、沖縄にも日本国憲法が適用された。ただし、治外法権の米軍基地はそのまま残った。日米両政府が、米軍がそれまでと同様に沖縄の基地を使えるよう、復帰を進めたからである。

それがずっと火種として残り、いまの辺野古の基地建設問題につながる。

辺野古について、大田さんはこう話していた。

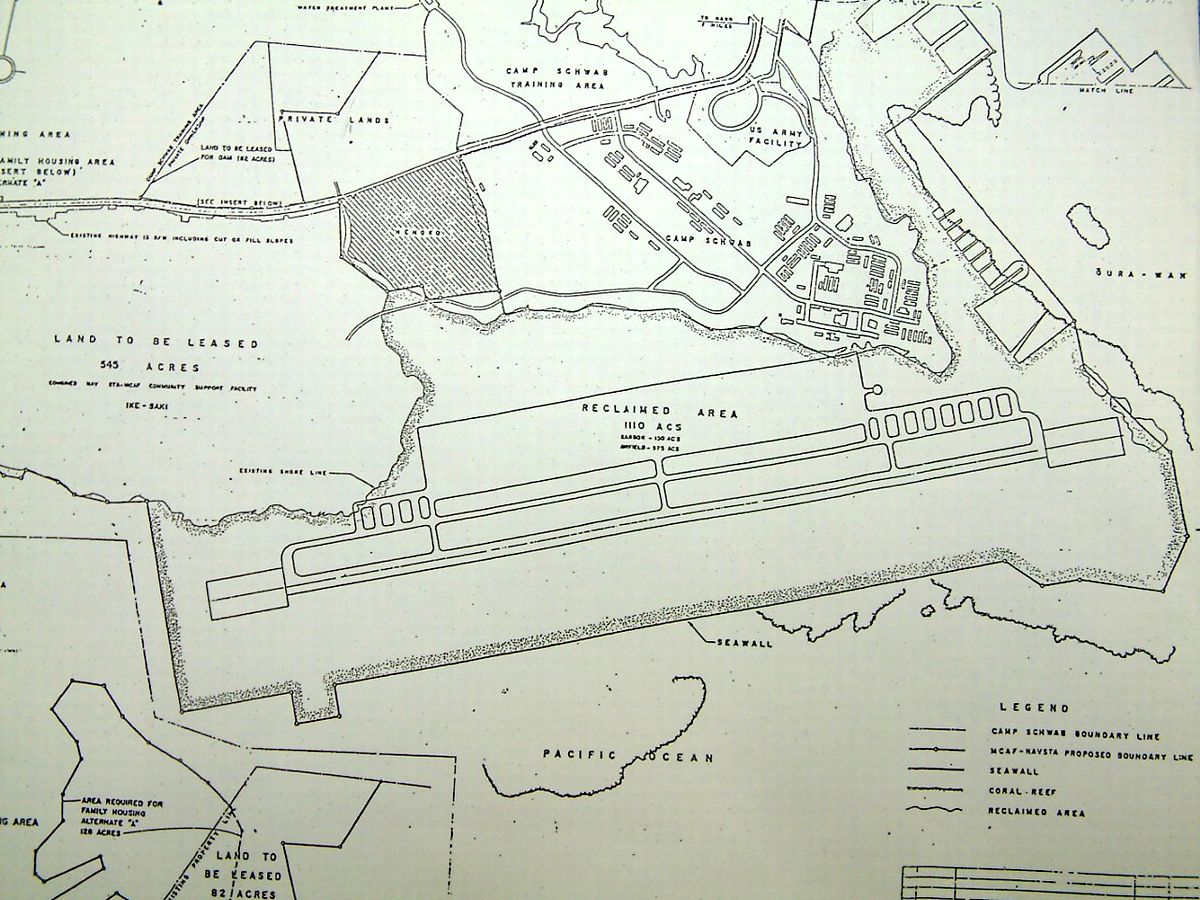

辺野古の問題も、1996年ではなく1966年に始まった問題なんです。

日米両政府が米軍普天間飛行場の返還で合意したのは1996年。その後、移設先や移設の方法の検討が始まり、いま辺野古の海の埋め立てが進んでいる。

しかしそれをさかのぼる30年前、同じ場所に似た基地をつくる構想があった。1965年、佐藤栄作首相が戦後初めて現役首相として沖縄を訪問し、「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国にとって戦後は終わっていない」と演説し、復帰に向けた動きが進み始めた時だった。

辺野古崎にまたがって飛行場と港湾施設が描かれている米側の「66年プラン」

辺野古崎にまたがって飛行場と港湾施設が描かれている米側の「66年プラン」沖縄が日本に復帰すると、日本国憲法が適用されます。すでに『島ぐるみ闘争』が起きていたし、憲法が適用されると住民の権利意識が高まってくる。そうなると

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください