さあ、「〈障害者〉と共に創る未来の景色」を探す旅に出よう

2022年05月29日

人類学者・三谷雅純さんの連載「〈障害者〉と創る未来の景色」が始まります。三谷さんは脳塞栓(そくせん)症の後遺症で障害を抱えつつ、三谷さんならではの人類学研究にとりくんでいる方です。松下秀雄「論座」編集長が2月に公開した「「論」の総数、2万に!~次のステージへ 「論座シンカ計画」始めます」の中で「様々な社会課題に直面している当事者や、課題解決にとりくんでいる人たちの論をご紹介したい」と記したところ、名乗り出てくださいました。いわば「論座シンカ計画」発の連載です。ご期待ください。(論座編集部)

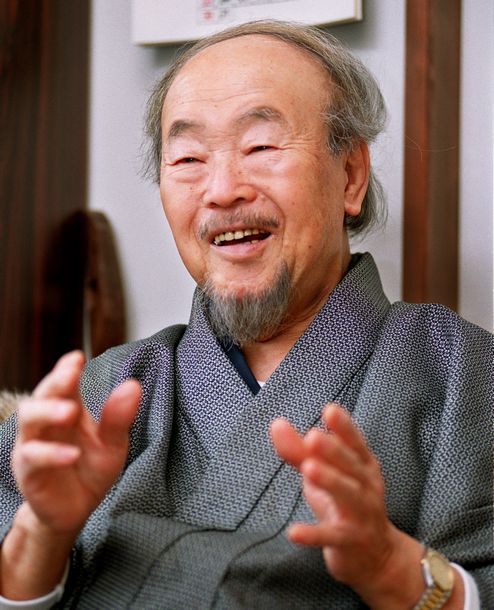

〈障害者〉になってもフィールドに出るとおもわず笑顔になる。インドネシアのスマトラ島南岸で撮影(筆者提供)

〈障害者〉になってもフィールドに出るとおもわず笑顔になる。インドネシアのスマトラ島南岸で撮影(筆者提供)わたしは2002年4月23日に生まれ変わりました。

突然、脳塞栓(そくせん)症という病気になって死にかけたのです。脳塞栓症とは脳の血管に血栓が詰まって起こる脳梗塞(こうそく)の一種です。死のまぎわを、あちらに行こうか、それともこちらに戻ろうかとうろうろし、ついには戻ってきたのです。

生まれ直すまで、わたしは霊長類学や人類学のフィールド・ワーカーでした。2021年に亡くなられた河合雅雄さんに師事してアフリカの森で泥だらけになっていたのです。大学院生の頃からですから、かれこれ30年に迫ろうというフィールド・ワーク歴になります。

フィールド・ワーカーですから体力には自信がありました。

アフリカでは、朝、7時ぐらいから森に入り、夕方の4時ぐらいまで歩きます。朝の7時などと、日本で山歩きをしている人には、ずいぶんとゆっくりしているのだと思われるかもしれませんが、熱帯の森では樹冠(じゅかん)が密に繋がっていて、7時ごろにならないと暗すぎて調査にならないのです。調査の間は板根(ばんこん)という板状に地を這う根やシロアリ塚のひと隅を借りて腰を下ろすのみです。後は動物が葉を食べた跡や足跡が残っていないかと探して歩きます。

河合雅雄・京都大学名誉教授=2003年3月17日、兵庫県篠山市の自宅で

河合雅雄・京都大学名誉教授=2003年3月17日、兵庫県篠山市の自宅で霊長類学というのは「サルの動物学」だと誤解している人がいますが、それは違います。「サルの動物学」という側面もあるにはあるのですが、それよりも本質は人類学なのです。

普通、人類学は大昔の遺跡や化石を探して生活や身体を復元します。ところが人や人の仲間には、遺跡から類推できる生活のありさまや化石になって残る身体の構造だけでは見えてこない大事なものがありそうです。それは人の社会や行動、そして〈ことば〉なのです。なぜ人は社会を形づくるのか。なぜ人は戦争や結婚といった行動をするのか、そして何よりも、人はなぜ〈ことば〉を話すのか。このような諸もろのことを人の本質と考え、その由来を科学的に考えるのが霊長類学です。

2019年11月17日、最後にお会いした河合雅雄さん。河合さんからみて右に立つのが、わたしの霊長類学の先輩、渡邊邦夫さん、左に立つのがわたし(筆者提供)

2019年11月17日、最後にお会いした河合雅雄さん。河合さんからみて右に立つのが、わたしの霊長類学の先輩、渡邊邦夫さん、左に立つのがわたし(筆者提供)化石になった古人類が生きていたら、その人たちを直接観察できれば最高です。生きた化石人類がいたら、わたしには聞いてみたいことが山ほどあります。でも、どうしたわけか、現在、生き残っている人はホモ・サピエンスだけなのです。ホモ・サピエンス以外の人類が住んでいても不思議ではありませんが、現実にはホモ・サピエンスだけなのです。

ホモ・サピエンスだけでも、遺跡や化石に残らない社会や行動や〈ことば〉の由来、つまり「進化」の道筋を科学的に考えていくことは可能でしょう。ですが、何やら物足りない気がします。「進化」を科学的に考えていくためにはDNAという有力な材料がありますし、ゲノム解析の技術もだんだんと洗練されてきました。しかし、脳の仕組みの解明は道半ばです。まだまだ調べなければならないことがあるのです。

それならいっそ、今、生きている人の仲間であるチンパンジーやゴリラを調べたほうが、彼らの社会や行動から分かることがあるに違いない。そう考えたのが霊長類学者でした。

ヒヒや樹上性霊長類は直接の人の仲間ではありませんが、それでも調べる価値があります。河合さんは、霊長類学の中でも、主にヒヒの仲間の社会構造と霊長類生態学を追究しておられました。ヒヒの社会が人(生物学で使うときには「ヒト」ですね)の社会と同じような重層社会を作っているので、ヒヒを調べれば人の社会の秘密も分かるかもしれないと考えたのです。ちなみに人の社会構造が重層社会だというのは、例えば「村」の成り立ちを考えると、まず基本的に「家族」という小さな単位があって、その「家族」が寄り集まることで地域のコミュニティが出来上がる。それが環境や歴史に応じて変化したものが「村」だという認識があったのです。

大学院生当時、わたしは樹上性霊長類という木の上ばかりで暮らす霊長類を調べていました。アフリカや中南米の熱帯林には何種類ものサルたちがいっしょに暮らします。そればかりか複数の種類でひとつの大きな集団を作ることが普通ですし、時には異なる種類のサルの間で雑種ができることさえあります。わたしは何とかその秘密を解き明かせないかと呻吟していたのです。

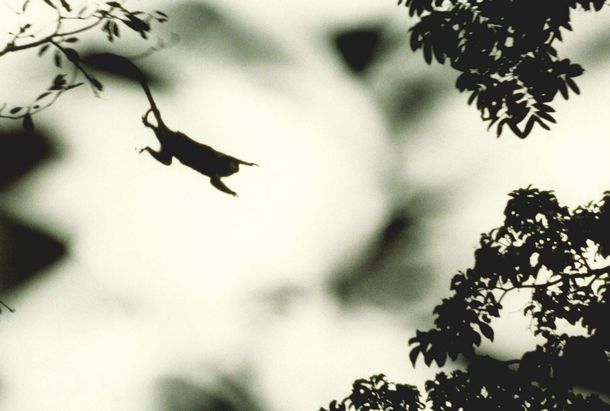

樹上性霊長類のグエノンは、30メートルほどの高さに棲み、木から木へと飛び歩く。コンゴ共和国で撮影(筆者提供)

樹上性霊長類のグエノンは、30メートルほどの高さに棲み、木から木へと飛び歩く。コンゴ共和国で撮影(筆者提供)

その後、わたしは縁あって哺乳類の専門家として兵庫県に就職したのですが、何とか自分の新しい研究でも、樹上性霊長類で観察していたことが活かせないものかと考えました。それで見つけたのが食肉類の生態学でした。

日本の森には多くの食肉類が棲んでいます。タヌキやキツネ、イタチやクマのことです。こういった動物は、もちろん樹上性霊長類のように種類の違う食肉類と大きな集団を作るなどということはありません。でも、わたしが見たところ、みんな森の果実が大好きなのです。試しに食肉類のうんこを拾って水で洗ってみると、どの種類も大量の、しかも同じ種類の果実の種子が出てきます。食肉類は鳥類と同じように果実を食べ、種子を蒔くのです。

アフリカの樹上性霊長類と日本の食肉類では共通な特徴があるに違いない。それは甘い果実が大好きなところではないか。そう推測を立て、兵庫県では食肉類の生態学をターゲットに研究を続けることにしました。

ところが、わたしが調査のために森をほっつき歩けたのは1~2年のことでした。たちまちの内に兵庫県や国からは、仰ぎょうしくも○○委員と名付けられたお役目を仰せつかることになったのです。

この頃は、環境省を中心とした環境省の外郭団体や委託を受けた民間団体、そして日本中の自治体が新しい法律や制度の策定に一生懸命になっていた時代です。「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」という古い法律から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」という新しい法律に変わる直前です。わたしの記憶では、都道府県ではその頃から自前の保護管理計画を作っていました。

わたしは兵庫県や神戸市でニホンジカとイノシシ、それにツキノワグマの委員を務めたと、日記には記録が残っています。それから兵庫県の「野性動物ふれあいの郷公園(仮称)」では基本構想の検討委員を務めました。実質的な研究者側の責任者です。それは新しい研究組織のリーダー候補でした。この組織は名前を変え――ふるさとの兵庫県篠山市(現在の丹波篠山市)に居を構えた河合雅雄さんがこだわって「森林」という語句を入れてもらったそうです――現在の「兵庫県立森林動物センター」になりました。

わたしは研究者側の責任者として、いろいろな立場の人に、それもいつも超特急で接する必要がありました。農家、狩猟者、行政の委託を受けた民間団体の社員、マスコミ、行政職員、そして、その意向に反対している対立派の行政職員などなど……。実にさまざまです。

皆さん、それぞれの立場を背負って話をするのですから、わたしと意見が違っても簡単には引き下がりません。慣れた人なら「話半分」に聞き流しておいて、行政の立てたあらすじに従い「意見を調整」するのでしょうが、わたしは「話半分」に聞き流すことなどできませんでした――行政職員はわたしに、公務員独自の符丁で確か「シナリオ」と呼んでいたように思いますが、あらかじめ会議の「あらすじ」を考えて、書いておくように要求しました。ただし、これは要求する相手をまちがえています。何のことだかさっぱり分からなかったので、結局、わたしは「シナリオ」なるものは書きませんでした。

そしてわたしは、行政の名前で出るいくつかの報告書の実質的な責任者を勤めていました。もちろん一人で書いたわけではありません。それでも眠るのは、早くて深夜、場合によったら明け方の日が、連日続きました。半年以上続いていたと思います。そしてその翌日は、また朝から勤務をします。フィールド・ワークからかけ離れた仕事が続きました。

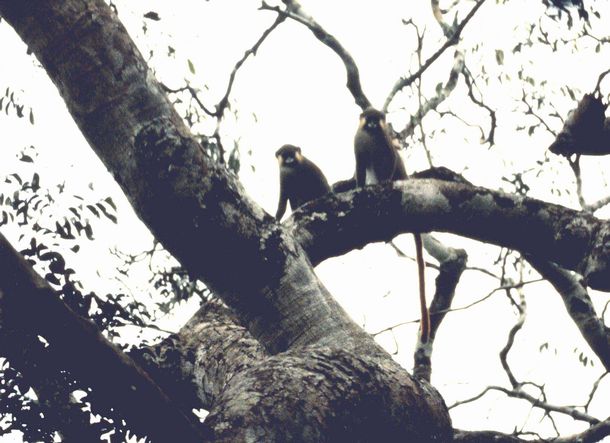

白い口髭が生えたように見えるクチヒゲグエノン。コンゴ共和国で撮影(筆者提供)

白い口髭が生えたように見えるクチヒゲグエノン。コンゴ共和国で撮影(筆者提供)そんな生活が続けられるはずがありません。

わたしはついに脳塞栓(そくせん)症に罹ってしまいました。これは、今「罹ってしまいました」と書きましたが、自分の実感としては交通事故にでも遭ったような気がしていました。「罹る」ものとは違うのかもしれません。

わたしは大学の教員でしたから、わたしの仕事に「残業」という概念はありませんでした。仕事をいつ始めていつ終わるかは「自分で決めれば良い」のです。普通、仕事には監督者が付きます。その人がマネジメントをしてくれて、働き過ぎていれば定時に終わりましょうと促してくれます。しかし、大学の教員に監督者はいません。言ってみれば、自分自身が自分の責任でマネジメントをしなければなりません。わたしは自分の労働時間をマネジメントすることが苦手なのです。ひとつの事にのめり込んだら、途中では止められません。まるでワーカホリックです。

脳塞栓症で入院をして最初に思ったのが「これでやっと、誰に遠慮することなく眠ることができる」ということでした。自分で自覚していたわけではありません。しかし、本当は眠りたかったのです。入院をするまでは神経がささくれ立っていて、眠りたいという感情は湧きせんでした。いつも何かに追いかけられていて、追い詰められないように逃げ回っていました。そして逃げ回ったあげく脳塞栓症になりました。点滴を受けながらベッドで横になってみると、これでやっと悪夢から解放されたかのように感じられたのです。

わたしが脳梗塞(こうそく)で倒れたというニュースは瞬く間に広がりました。行政職員や同僚の研究者も、わたしがどんな姿で現れるのかが分からず、どう接するべきかには迷いがあったのだと思います。

その方たちの周りには、脳梗塞や脳内出血で倒れた人が、あまりいなかったのでしょうか。ある人はリハビリテーションに励めば元どおりに働けるのだと信じていましたし、別の人は負ったのは身体の麻痺だけで、「失語症」と聞いても何のことだか分からず、そんな症状が存在することも知らないようでした。

わたしは左脳の一部が壊死したので、右半身が麻痺してしまいました。そして起こったことを記憶しておく脳部位にも損傷があるらしく、言うべきことが何だったのか思い出せずにいることがよくあります。失語症と同じですが、わたしの場合、言語中枢の損傷というよりも、記憶のための脳部位により大きなダメージを受けているのかもしれません。

言うべきことが何だったのか思い出せない時は気持ちの悪いことこの上なく、苛立って、病後、かなり長い間、癇癪(かんしゃく)を起こしていました。今は怒りの感情をコントロールできるようになり、大事なことはコンピュータに記録したりメモ用紙に書き付けておくことで対応できるようになっています。

わたしが職場に復帰すると、車いすを使っていないことに驚いた人がいました。リハビリテーションのおかげで、病後は、ゆっくりとですが、歩けるようになっていました。しかし、目に見えない障害は、周りの人に何度説明しても、なかなか理解してくれません。

そのようなものに記憶の障害があります。特に固有名詞――店の名前や地名など――は常に忘れては思い出しを繰り返しています。そして易疲労性(い・ひろう・せい)といって、とんでもなく疲れやすいという症状があります。あまりに疲れていて、基本的に夜は作業ができません。それに先にも書いた失語です。わたしは右半身の麻痺とこれらの目に見えない障害のために2級の重度障害者となりました。ちなみに1級、2級が、特に重い重度障害です。重度でない普通の障害は3級以下、ウェブで調べてみると14級までありました。

頭に冠をかぶったような模様の若いカンムリグエノン。コンゴ共和国で撮影(筆者提供)

頭に冠をかぶったような模様の若いカンムリグエノン。コンゴ共和国で撮影(筆者提供)このように職場への復帰は形の上ではできたのですが、わたしは研究者です。研究者として仕事をし、日び生活をするお金を稼いできたのです。しかも、わたしは霊長類学者=人類学者で、その上、フィールド・ワーカーです。昔のように自分の体力に頼って森で調査をすることは難しいでしょう――ただ、実はインドネシア、ジャワ島のパンガンダランという公園は、森とは言っても起伏がなく、おまけにルトンという木の葉ばかりを食べるウシのような食性のおもしろいサルがいるので、後遺症が出てからも調査に行っていたのです。今でもアフリカや東南アジアに行くチャンスがないものかと狙っています。

それはさておき、研究者として仕事をし、お金を稼ぐために、自分にはどのようなことが可能であり、どのようなことができるのかを人に示す必要があります。新しくできるようになったことは、きっと、いくつもあるはずです。病気をして以降、わたしは何ができるようになったのでしょう。しかし、今はまだ、はっきりとこんなことができるようになったと言えることはありません。

その代わり、わたしには以前のわたしにはない人と人のつながりができました。それは高次脳機能障害者、中でも失語症者、そして聴覚失認者との繋がりです。

わたしは不思議に思うことがあります。それは、脳に音は届くのに、音声が〈ことば〉として認知できず、ご本人はしゃべることもできない女性のことです。

突然〈ことば〉が聞こえず、しゃべれなくなったとしたら、わたしだったらどんなことを感じるでしょう。それは糸の切れた凧のようなもので、手許を離れてふらふらと飛び、ついには墜落してしまう。そんな不安定な自分の姿を想像しました。しかし、その女性は聞こえず、しゃべれないにも係わらず、にこにこと笑い、興味のあることに次から次へとアプローチしていくのです。人生が楽しくてしかたがないとさえ見えます。わたしはその女性が障害者であることを忘れて、つい○○さんと呼び掛けてから、いけない、いけないと女性の前に回って表情やくちびるの動きを見せ、あるいは言いたいことを紙に書いて挨拶をするのです。女性はわたしと会ったことを心から喜んでくれています。

このような人を「障害者」と呼ぶべきでしょうか。それとも、何か別の括り方をするべきでしょうか。

何か別の括り方をするべきなのでしょう。でも社会の多数者にとっては明らかに「障害者」です。そういう意味で、わたしは〈障害者〉と呼ぶことにしました。「障害者」のようでいて「障害者」ではない。少なくとも暗い顔をした一途(いちず)な人というイメージの「障害者」ではない。いつも明るい〈障害者〉。そして多数者に頼る存在という常識的な将来像ではなく、未来の景色を驚くような方法で創っていく〈障害者〉なのです。

〈障害者〉は障害のない人とは異なるコミュニケーション方法を取ります。それは〈障害者〉によって違いますが、でも、長く使ってきたせいで、それぞれが完成されているのです。〈障害者〉と付き合っていると、あたかもそれは母語の異なる異邦人と付き合っているようなのです。異民族との付き合いと言って良いのかもしれません。

いや、待てよ。〈障害者〉との付き合いを深めていけば、これは人類学に結びつくのではないのか。そうだ、これこそ、ほかの研究者には真似のできない、わたし独自の研究になる。

「〈障害者〉と共に創る未来の景色」とはどのようなものでしょう。わたしには、読者の皆さんよりほんの少しだけ「〈障害者〉と共に創る未来の景色」の経験が多くあります。さあ、これからいっしょに「〈障害者〉と共に創る未来の景色」を探す旅に出てみましょう。わたしがナビゲーターを務めます。

論座では関連する様々な記事をご紹介しています。ぜひお読みください。アスペルガーは贈り物かもしれない。正直すぎる私にもできることはある

河合雅雄さんが90歳になったので、皆が集まってお祝いをした。左から、わたし、中川尚史さん(京都大学教授、霊長類学会会長)、奥様の良子さん、河合雅雄さん。京都で撮影(筆者提供)

河合雅雄さんが90歳になったので、皆が集まってお祝いをした。左から、わたし、中川尚史さん(京都大学教授、霊長類学会会長)、奥様の良子さん、河合雅雄さん。京都で撮影(筆者提供)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください