障害児のための教育と教育現場のパターナリズム

2022年07月03日

脳塞栓(そくせん)症の後遺症で障害を抱えつつ、人類学研究にとりくむ三谷雅純さんの連載「〈障害者〉と創る未来の景色」の2回目です。論座編集長が「様々な社会課題に直面している当事者や、課題解決にとりくんでいる人たちの論をご紹介したい」と呼びかけたところ、三谷さんが名乗り出てくださいました。

三谷さんの連載の感想や自分の体験を伝えたい、私も当事者として論じたいという方がいらっしゃいましたら、メールでinfo-ronza@asahi.comまでその感想や体験、論考をお送りいただければ幸いです。一部だけになりますが、論座でご紹介したいと思います。

連載1回目の「わたしはもう一度生まれた~脳塞栓症にかかった人類学者の新たな研究テーマ」も、ぜひお読みください。

(論座編集部)

教員研修というものがあります。

学校の先生になって一定期間勤めたら、夢中になって働いているうちに世の中の考え方が変化していた。そういうことが、よくあるものです。

学校現場の仕事で言えば、体育にダンスが取り入れられましたし、小学校のときから英語を教えなければいけません。わたしの知り合いの体育教師はラグビーが得意なマッチョ・マンですが、その彼が高校の授業で創作ダンスやリズム・ダンスを教えなければいけなくなったと嘆いていました。これまでダンスなどやったことがない彼は、まさに泣き笑いでした。

このような新しい概念を理解し、教育現場に取り込んでいこうというのが教員研修の目的です。障害者や障害児と接するときの「障害の社会モデル」や「合理的配慮」も、比較的、新しい概念です。「障害の社会モデル」は「障害者が不自由なのは、社会の仕組みが健常者にだけ合わせて作られているからだ」という考え方のことです。「合理的配慮」とは「障害者の側から不自由の元となっている壁を取り除いて欲しいと言われれば、多数者は無理のない範囲で取り除かなければならない」ということです。

わたしはこのような夏の研修を長い間やりました。わたしなら「障害の社会モデル」や「合理的配慮」がうまく説明できるというわけではありません。しかし、自分自身が障害当事者なので、もっと具体的に「筋肉が筋緊張を起こす」とか「言いたいことがのど元まで出かかっているのに、失語のために言葉が出ない」といったことを自分の経験として語ることができるのです。

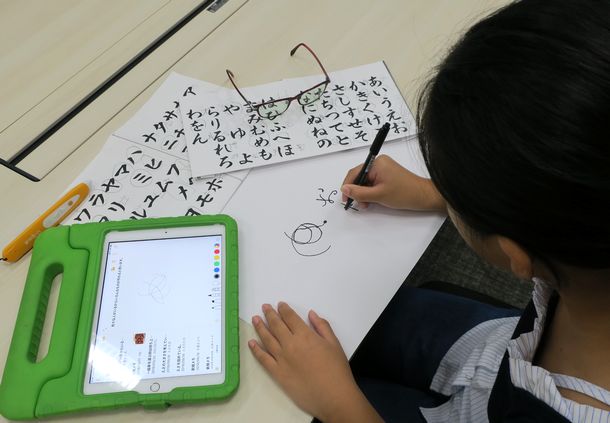

専用の眼鏡を外し、「『あ』はグルグル巻きに、『お』はちゃんと見える」と話す女の子。光による視知覚過敏とされ、色が識別できなかったり対象が二重に見えたり、動いたりする「アーレンシンドローム」と診断された=東京都中央区

専用の眼鏡を外し、「『あ』はグルグル巻きに、『お』はちゃんと見える」と話す女の子。光による視知覚過敏とされ、色が識別できなかったり対象が二重に見えたり、動いたりする「アーレンシンドローム」と診断された=東京都中央区また「漢字の、あるいは繰り上げ算の学習障害がなぜ起こるのか」といった、普通に生活をしている「健常者」、つまり自分ではご自身の「障害」を自覚していない「非障害者」にはイメージできないことでも、我が事として語ることができます。わたしは自分の障害について語ることを何とも思っていませんので、それで教員研修の講師を務めていたのです。

教員研修の講師は、やり始めて10年にも渡ったでしょうか。わたしの研修は「障害のある子どもたちの考えていること」というタイトルでしたので、研修に参加する教員は具体的な話題が出ることを期待していたようです。参加者には自分で障害児を見ている特別支援学校の若い先生とか、クラスの中に何人か障害児がいるという先生が多かったように思います。

研修の案内に、わたしは2級の重度障害者であると明記しています。ですから、わたしがたどたどしく喋り始めてもそれほど違和感はなかったようです。案内に最初の10分ほどは失語が出るだろうと書いてありましたので、言葉に詰まりながらも、気楽に話を進めることができました――きっと研修に参加した教員の皆さんは、本当に大丈夫なんだろうかとハラハラしたことでしょう。

最初はわたし自身の障害の説明です。わたしの右半身マヒという話題は、肢体不自由児の中でも一番多い脳性マヒの子どもに通じます。皆さん、真剣な顔をして聞いてくれています。

わたしに困ることは、後ろから「三谷さん」と声をかけられると筋緊張が上がってしまうことだと言って、参加者によく見えるように前を向いて、マヒした側の腕や足の筋緊張が上がったようすを真似ると、皆さん、よく見るために顔を動かし、首を傾けて熱心に見てくれるのです。

ただし、これはわたしにとって意外でした。なぜと言って、わたしと同じように脳梗塞の後遺症の人は街中によくいるのですから、日頃から障害のある子どもを見ている先生は後遺症のようすも見ているに違いないと思い込んでいたからです。本で読んで知ってはいるが、しげしげと見るのは初めてなのでしょうか?

「学習障害」もわたし自身の説明です。漢字の「学習障害」と言われている症状は、わたしの左右利き――父方の遺伝で、わたしは右利きでもない、左利きでもない、右でも左でも使える左右利きなのです。そのため、右手で操作や入力していたキーボードを、病気した後、左手で入力し始めた時にも、さほど苦労はしていません――を説明してから、続けて漢字が書きにくい理由を説明します。つまり、わたしは右と左がゴチャゴチャになって漢字の偏(へん)と旁(つくり)がうまく書けないこととか、その代わり鏡文字は得意なこととかの説明をするのです。

わたしは国語は得意だったのですが、漢字の書き取りだけは、まったくできませんでした。おかげで国語の先生は「三谷はさっぱり勉強する気がないんだな」とよく呆れていました。研修でそのことを伝え、どうぞ学習障害かもしれない子どもたちに「やる気がない」などとは言わないようにして下さいとお願いすると、よく理解できたという表情で頷くのでした。

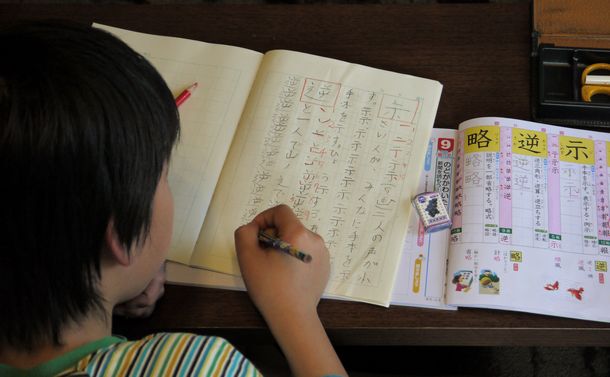

読み書きが苦手な男の子が、漢字を覚えるためフレーズを作り、ノートに書く。「逆」は、「ソッと一人で山ノ(みち=しんにょう)で逆だちした」=金沢市

読み書きが苦手な男の子が、漢字を覚えるためフレーズを作り、ノートに書く。「逆」は、「ソッと一人で山ノ(みち=しんにょう)で逆だちした」=金沢市もう一つ意外なことがあります。それは、先程まで熱心に研修を受けていた人が、どの人も研修が終わると潮が引くように大急ぎで帰ってしまうのです。学生ならば講義が終わった後も、聞き逃したとか何とか言って質問するのが常なのですが(わたしも極端に疲れていなければ講義の後の質問を歓迎するのですが)、先生の研修ではそうしないのです。あまりにさっさと帰ってしまうので、慣れない内はあっけに取られてしまいました。なぜさっさと帰るのでしょう。

答えは簡単でした。先生は研修が終わるやいなや、次の仕事が待っているのです。

研修は夏休みに行われます。先生も休みのはずじゃないのでしょうか。ところがそうではないのです。まず「保護者面談」です。「保護者面談」は夏休みや夏休みの直前に行う学校が多いようです。これは子ども一人ひとりがクラスの中でどんなようすかを保護者に伝える大切な機会ですし、夏休みの過ごし方によっては二学期からの生活態度が大きく変わるためだとありました。今回のような「研修」も、夏休みにやるのが普通です。研修で得た知識を次の授業に活かすのです。

学校のある地域の夏祭りの見回りやプール開放といった行事もあるそうですし、部活動の世話もあります。部活動は「スポーツ庁の有識者会議が、休日の指導を民間のクラブや外部の人材に移行させることを柱とする提言をまとめ」((社説)部活動の改革 現場の戸惑いに応えよ)ました。しかし、部活動の大きな大会は夏休みにやる場合がよくあります。夏休みと言っても教員はけっこう忙しいのです。

あまりの忙しさに文部科学省は「教員の働き方改革」(『改訂版 全国の学校における働き方改革事例集(令和4年2月)』)を提案しました。この事例集を読んでみると、要はICT(情報通信技術)の活用と教員業務支援員に手伝ってもらって仕事の軽減化を進めようということでした。

子どもを預けている学校の先生が、必要以上に忙しいのは考えものです。誰でも同じですが、精神的な余裕がないと、まだ完成していない作業でも適当に流してしまいます。都合の悪い点には目を閉じてしまうのです。

学校の先生の例で言えば、教材の下調べができないまま授業に臨んだり、場合によっては精神的に余裕がないために怒りっぽくなるかもしれません。苛立って子どもに当たったりすることもあるのでしょうか。それぐらい「教員」という職業は忙しいのです。急ぎ足で次の仕事のために帰ることは当たり前です。

クリスマスを控え、光と音を感じる「光の学習」に、登校できない男子児童がオンラインで参加し、笑顔を見せた=長野県伊那養護学校提供

クリスマスを控え、光と音を感じる「光の学習」に、登校できない男子児童がオンラインで参加し、笑顔を見せた=長野県伊那養護学校提供ここまで書いてみて、わたしは奇妙なことに気がつきました。

「障害のある子どもたちの考えていること」というわたしの研修では、障害のある子どものために教員が熱心に聞いてくれている。しかし、教員仲間に障害者は増えないという事実がある(「教育委員会における障害者雇用に関する実態調査」)。これは一体、なぜなのだろう。わたしにとって「障害のある子どもたちのために研修を受ける」という行為と「障害者を教員仲間に迎える」という行為は、心情的にはとても近いと思い込んでいたのです。

ひょっとすると「教員」という職業は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください