日米で心臓移植患者を診てきた加藤倫子医師の視点

2022年07月16日

心臓移植をテーマに「心臓移植で世界と日本の差はなぜ広がったのか? 弊害はどこに及んでいるか?」(5月17日)という記事を寄稿したところ、記事を読んでいただいた見知らぬ方々、健康自慢の友人知人、医療関係の仲間、心臓移植の当事者である患者さんやそのご家族から、多くの感想や意見が寄せられました。

その声の中に「心臓移植がどうして『特殊』で、いつまでも、誰にとっても『身近な医療』『一般的な医療』になれないのか?」のヒントがあるように感じました。

今回は、私のところに寄せられた意見をご了承のもとに紹介しながら、心臓移植を取り巻く“Socio-psychological Barrier(社会心理学的な障壁)”について紐解(ひもと)いていきたいと思います。

前回の記事「心臓移植で世界と日本の差はなぜ広がったのか? 弊害はどこに及んでいるか?」はこちら

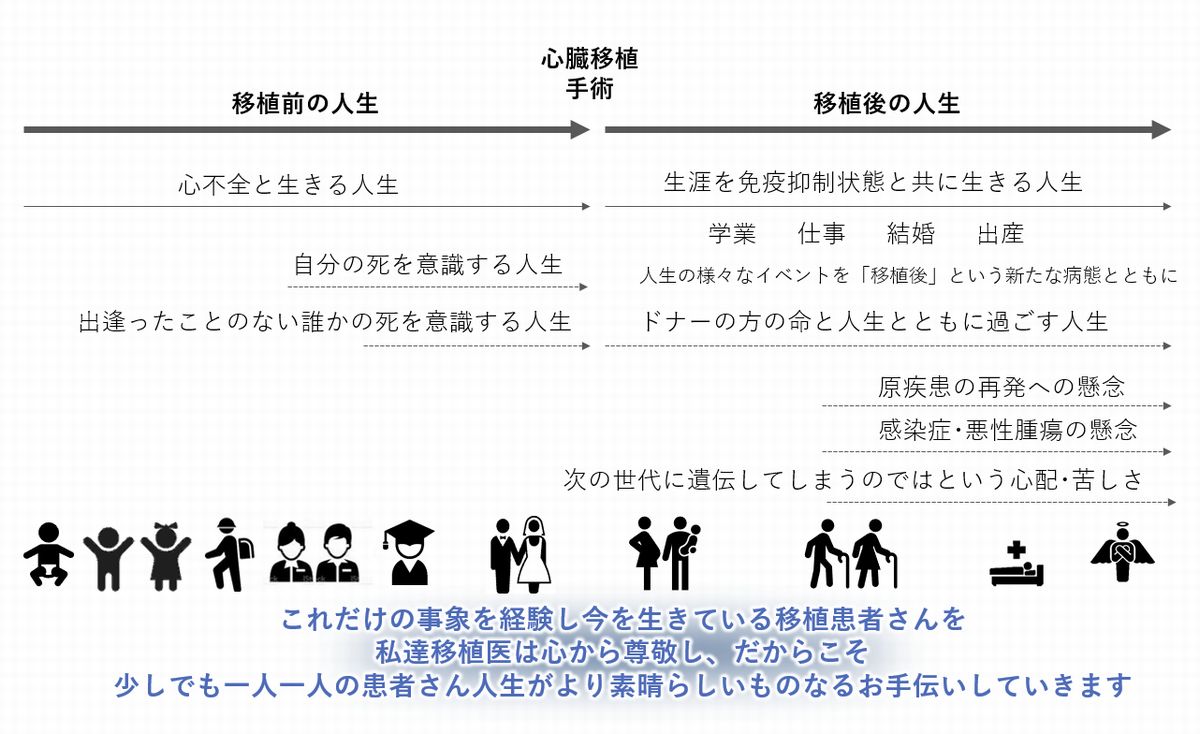

もう一度、前回の記事に掲載した図を提示します。移植手術は「点」でその前とその先に患者さんの人生があることを想像しながら声を読んでみてください。

出典:加藤倫子作成

出典:加藤倫子作成まず、医療以外の分野で活躍されている方々からの声です。

どうでしょうか。非医療従事者の方々にとって、「移植者」というのはとても特殊で、未知の存在、接し方の解らない存在というイメージが浮かびませんか?

ここでいう「移植者」とは移植「後」の患者さんのことです。移植に至るまでの心不全患者さんについては、「心臓移植を待つ間は、出来る事柄も制限され、命の危険と接しながらご本人もご家族も大変なんだろう」と想像できても、一度移植を終えた患者さんについては、あまり考えることのない未知の存在になってしまっていませんか?

当事者である「移植者」(移植後の患者さん)からの声はどうでしょうか? 世間の関心からはどこか置き去りにされてしまっているかも知れない、でも各々の場で新しい人生を新しい心臓というパートナーと生きる移植者は、日々なにを思い感じているのでしょうか?

どうでしょうか? 移植後患者さん皆がそう思っているとはとは思いませんが、「移植をした後の人生の方が“生きづらい”」という言葉が表すものとはなんでしょうか。

いつの間にか、我々日本社会が、あるいは私たち医療者さえも、移植を受けた患者さんを特殊な存在・未知の存在として捉えるだけでなく、彼ら彼女らに目に見えない負荷=誰かのおかげで生きているのだからという重荷=を負わせてしまってきた可能性はないでしょうか。

患者さんごとに受け取り方は違うのでしょうが、真面目で真摯(しんし)な方であるほどに、社会からの清貧を求める目に応えるべく、苦行僧や聖者であろうとしてしまう。そんな構図が見えてきました。

次は移植を待つ、待機患者さんやご家族の声です。

出典:加藤倫子作成

出典:加藤倫子作成待機中の患者さんの言葉には、「心臓」という臓器の移植ならではの特殊性も表れています。

腎臓移植は、末期腎不全患者さんが透析という手段があるなかで「よりよいQOL」を求めて意志を持って選択する治療です。

一方で、心臓や肝臓の移植は、AかBかという選択で移植を選ぶという過程はなく、それ以外に生きる選択肢がなく、つまり「自らの意思でその路を選択するという経験を経ず」、「待機期間」「移植手術」に至ります。選択をしない=死を意味します。

そして冒頭に紹介した声のように、日本ではどこか移植が身近な医療でないことが影響してきます。待機患者さんの多くにとって、心臓移植は、それを必要とする立場になるまで(自分とは無関係の)特殊な未知の世界のことであったはず。それが、突如、自分の意思とは無関係に、気付いたらその世界に連れて行かれていた状態です。

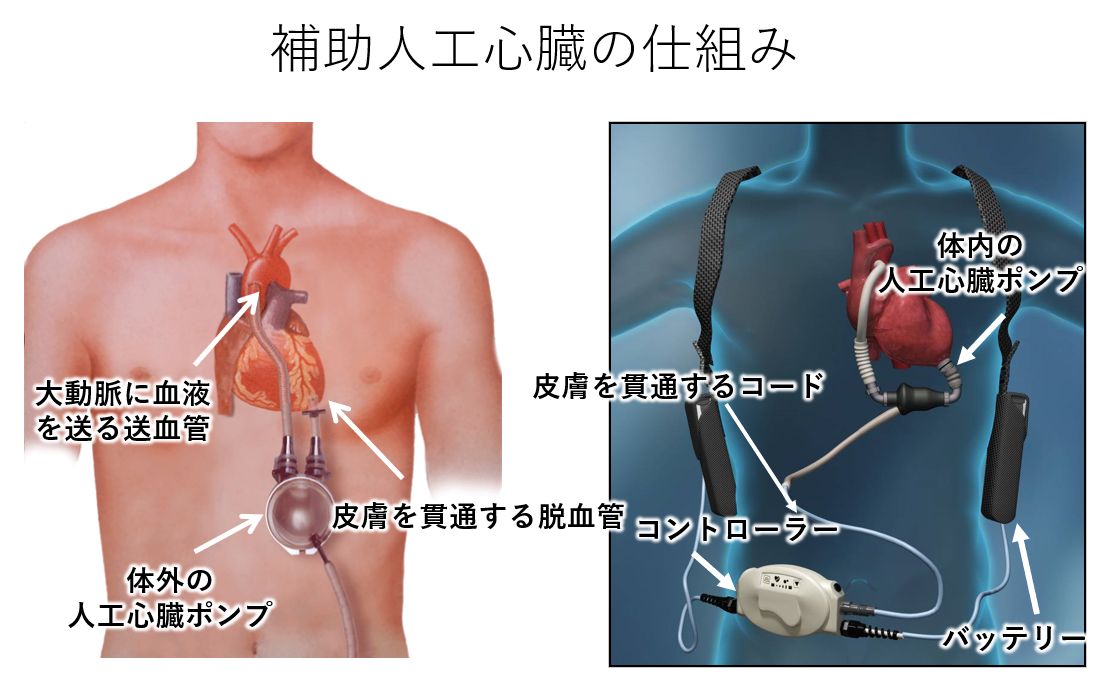

見知らぬ世界、言葉も文化も違う場所。そこで生き抜くためには、補助人工心臓の手術が必要で、他に選択肢がないから機械を付ける。何年経ったら、その世界から、元いた場所に帰れるかわからない。帰るための唯一の選択肢が移植という、自分の意思で選ぶわけではない治療。

「塀で囲まれた、見知らぬ世界」に突然自らの意思とは関係なく連れて行かれ、そこから出るための選択肢が一つしかない。生きて、元いた場所に戻るための手段である「移植」がゴールになるのは仕方のないことかも知れません。

でも、やっと移植を終え、「生還」して元の場所に戻ってくることができても、自分はどこか周囲の方からは特殊な存在となっていて、自分で望んでその「塀で囲まれた世界」に行ったわけではないのに、その後は規律正しく誰かにずっと感謝して生きることが求められてしまう。

ここで見えてきたことの一つが、欧米と日本の違いです。

欧米では移植医療は「塀で囲まれた、見知らぬ世界」の出来事ではありません。

もっとオープンで、もしその世界があったとしても壁はないか、ガラス張りで、何がそこで行われているかを誰もが見たいときに見ることができます。だから、もし自分が移植を必要とする立場になっても、見知らぬ世界に連れて行かれる怖さは少なく、そこは今の生活と地続きで、だから待機中も、帰って来た後のことを考えながら過ごすことが出来ます。

移植後の患者さんが、自分が特殊なところから戻って来たと感じることも少なくなります。

移植後の患者さんは、移植を終えたその時から、生涯、免疫抑制剤の服用が必要で、移植医療という見知らぬ世界との縁は生涯続きます。「見知らぬ世界」と「元々自分が過ごして世界」を行ったり来たりする生活ですが、壁や垣根がなければ往来は自由です。

これは、少し日本の「みんな同じが良いね」という文化とも関係しているのかも知れません。

欧米では、髪の色・肌の色・宗教・LGBTQ・障害の有無など、見渡せば皆が違ってそれが当たり前の社会ですが、日本はちょっと違うと受け入れる側がどこか構えてしまいがちです。外国人転校生がクラスに来たときの戸惑いと似ているのかも知れません。

でも、日本もどんどんダイバーシティが根付いてきています。外国人の方もLGBTQの方も居心地の良い社会は、移植者の方にとっても居心地の良い社会かと思います。

2000年にアジア太平洋地域で初めて国際心肺移植学会が開催された時の写真

2000年にアジア太平洋地域で初めて国際心肺移植学会が開催された時の写真

さて、最後に、医療者仲間からの声です。

医療者自身の意識のなかにも移植医療の特殊性が表れています。

私は長く心臓移植医として働いてきました。

上記の50代泌尿器科医師の言葉を受けて、移植医として改めて気づいたことは、「一医師としての喜びは、患者さんが病気を克服して病院を離れることにある。一方で、移植医としての喜びは患者さんが移植後の人生を幸せに生き、満足してその人生を終えることにある」でしょうか。

私たち移植医の役目は、「移植手術」という点のあとに続く長い移植後の人生を、患者さんの手をずっと離さず一緒に伴走することです。

いかがでしょうか。

今回寄せられた声から、日本の社会のなかにある、移植医療と通常医療(適切な言葉ではないかも知れませんが誰もがなじみのある医療)の溝がどこにあるのかが、明確にできたように思います。

患者さん、医療者、両者にとって特殊な医療である移植。

考えてみたら、民間医療保険では「保障対象期間」が会社や商品により異なります。 退院前60日間、退院後120日~180日間を保障対象期間としているものが一般的なのかもしれません。つまり、生涯通院が続き、手術を終えてからが本番の心臓移植「後」の患者さんについて想定しているものはありません。社会の仕組みも、まだ移植医療を普通の医療として捉えていないのかも知れません。

そして、心臓移植という医療が特殊で身近でないからこそ、移植を待つ立場になる(かもしれない)患者さんに情報が届かず、その立場になって異国に連れて行かれたかのような不安を抱き、そこから脱出する手段としての「移植手術」が目標になり、移植後の長い人生を「どう楽しむかの『覚悟』『事前準備』」ができない。

そのなかで移植を終え、本来の疾患(心不全)を交換に生涯続く『移植後の状態』という新たな疾患と生きる患者さんの感受性は人それぞれで、原因の根幹は日本の社会構造なのかも知れません。しかし、時に「生きづらさ」と「誰かに感謝をしないとならないことでの自己肯定感の喪失、自立心の喪失」を感じることもある。

移植医療についても、社会全体のダイバーシティの一つとして、移植医療が通常医療と地続きになるように、ガラス張りのガラスさえ取り払わなければ、それを待つ患者さんや移植を終えた患者さんはいつまで置き去りにされてしまうのかも知れません。

その一歩は、何よりも「知る」ことです。

この記事が、その第一歩につながればうれしいです。

最後に、もう一つだけ、私の親友である移植後患者さんの奥様からの声をご紹介しましょう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください