軽井沢の不思議な力、医療的ケア児の可能性、その人らしく生きられる医療のあり方とは

2022年09月04日

長野県軽井沢。江戸時代、中山道の宿場町だったこの町は、明治以降、政治や経済、文化の重要人物が休暇を過ごしたり、重要な決定を下したりする“特別な場所”になった。昭和の高度成長以降は、大衆消費文化の発展とともに、庶民の憧れのリゾートになり、コロナ前には年間800万人以上の観光客が訪れていた。時代とともに相貌を変えてきたこの町は、日本の歴史を映す「鏡」でもある。

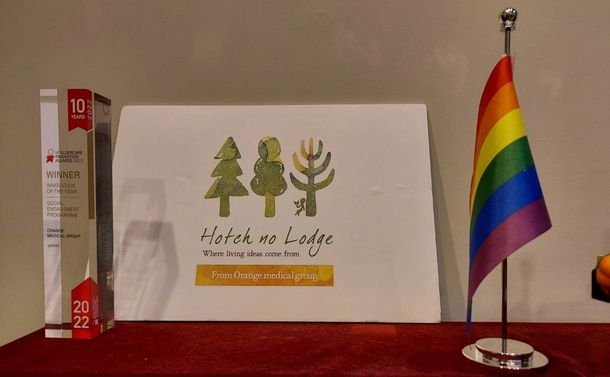

山間の小さな町である軽井沢はなぜ、人を引きつけてきたのか。連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」の第3回は、福井県から軽井沢町に移り住み、林の中に建てた診療所「ほっちのロッヂ」で、暮らしを大切にする医療の実現に挑む紅谷浩之さんに、軽井沢の不思議な力、医療的ケア児の可能性、それぞれの人がその人らしく生きられる医療のあり方などについて、診療所にあるアトリエで、ゆったりと語っていただきました。

(構成 論座編集部・吉田貴文)

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

緑のなかに溶け込むように建つほっちのロッヂの診療所=長野県北佐久郡軽井沢町発地

緑のなかに溶け込むように建つほっちのロッヂの診療所=長野県北佐久郡軽井沢町発地紅谷浩之(べにや・ひろゆき) 医療法人社団オレンジ理事長

1976年、福井市生まれ。福井医科大学(現・福井大学)医学部卒業。福井県立病院勤務など経て2011年、在宅医療専門の「オレンジホームケアクリニック」開設。医療的ケア児の活動拠点「オレンジキッズケアラボ」や軽井沢町の診療所「ほっちのロッヂ」など、多くのプロジェクトを展開する。

診療所に併設するアトリエで対談する紅谷浩之さん(左)と芳野まいさん=長野県北佐久郡軽井沢町発地、ほっちのロッヂ

診療所に併設するアトリエで対談する紅谷浩之さん(左)と芳野まいさん=長野県北佐久郡軽井沢町発地、ほっちのロッヂ――窓から見える緑がまぶしいですね。

紅谷 もともと里山だったところに診療所を建てましたからね。福井市から軽井沢町に来てつくづく感じるのは、自然との距離の近さです。緑もそうですが、土の存在を足で実感できる。福井も田舎ですけど、市内で仕事してれば、土を踏むなんてまれかもしれない。軽井沢だと毎日のように踏む。不思議とゆったりした気持ちになります。

――ここ「ほっちのロッヂ」が軽井沢のケアの拠点として開業したのは2020年の4月です。それまで紅谷さんは福井市で在宅医療のお医者さんをされていました。遠く離れた軽井沢町とどうして縁ができたのでしょうか?

紅谷 軽井沢との最初のご縁は、キッズケアラボで年に一度、訪れるようになったことですね。

――初めて軽井沢で紅谷先生とお目にかかったのは、まさに軽井沢キッズケアラボをやっていらっしゃったときでしたね。

紅谷 始めて2年目。2016年です。

★軽井沢キッズケアラボ

重い障害や病気で医療的ケア(人工呼吸器、胃ろう、吸引、経管栄養などの使用)が必要な子どもたちとその家族に、軽井沢でリゾート体験をしてもらおうと、2015年からはじまったプロジェクト。一般社団法人Orange Kids'Care Lab.の主催で、紅谷さんは代表理事の一人。

2019年までの5年間、夏休みに全国から軽井沢に遊びに来る子どもたちやその家族が利用できる滞在拠点を開設。観光や創作活動、乗馬体験など、軽井沢の自然を満喫できる体験を企画したほか、子どもたちの未来を考える「キッズケアサミット」やコンサートなどのイベントを開催した。

コロナ禍で2020年から2年間は休止したが、2022年に再開。夏休み限定の滞在から、年間を通して軽井沢に滞在ができるようにリニューアルした。外来や訪問診療、訪問看護などの医療の提供や共生型デイサービス(児童発達支援、放課後等デイサービス)などの福祉事業を展開する「ほっちのロッヂ」とも連携し、より安心して軽井沢で過ごせるようになった。

――どうして軽井沢でキッズケアラボをやろうと思われたんですか。

紅谷 在宅医療に取り組むなかで、人工呼吸器や胃ろうなどを着けた医療的ケア児に出会いました。彼、彼女らはほとんどの時間を家か病院で過ごします。そこには子どもに必要な友だちもいないし、遊ぶ機会もない。それで友だちと遊べる「第三の居場所」をつくってあげたいと思い、2012年、福井市にオレンジキッズラボという施設をつくりました。呼吸器を着けて行ける保育園、学童クラブというイメージです。

驚いたのは、寝たきりだったり、病気のせいで成長が止まっていると思われていた子どもたちが、「第三の場所」で友だちと会ったり、一緒に遊んだりすると、どんどん成長していったことです。福井県内の海や山にも連れていきましたが、病気で喋(しゃべ)れないといわれた子が喋れるようになったり、寝たきりだった子が歩いたり、医学の常識を超えるケースが次々と出てきた。

――すごいですね。

紅谷 病気だから安全な場所でケアするという発想が、子どもたちの成長の芽を摘んでいたのです、そうこうするうちに「福井県以外のところにも行きたい」という希望が出てきました。

あるとき長野県小諸市で在宅医療について講演をして、軽井沢病院のドクターと話す機会がありました。「人生の終末期を自然の中で過ごしたいという人がいる。リゾートホスピスという発想もあるのではないか」と尋ねると、「軽井沢に来ると調子がよくなる人がいるんだよ」とおっしゃる。

軽井沢はかつて、「屋根のない病院」と言われていました。標高1000メートルで気圧も安定していることが身体にいいらしい。気圧の変化で体調を崩しがちな医療的ケア児にとってもいい場所ではないかとひらめいたんです。

ちょうど北陸新幹線が金沢まで開業した年(2015年)でした。それまで福井から軽井沢に行こうとすると、東京回りで6時間半かかった。それが金沢経由で3時間で行ける。医療的ケア児だって行けるじゃないか。開業して初めての夏休みに連れ行ってあげようと心を決めました。

紅谷浩之さん

紅谷浩之さん――軽井沢まで連れてくることに不安はなかったですか。

紅谷 こだわったのは、旅行にはしないということでした。旅行というのは、1泊2日や2泊3日に予定をギュッと詰め込んで、多少寝不足でも走り抜けるという風になりがちです。それは避けたかった。

親戚のおばあちゃん家に遊びに来たような、自分たちにとっては非日常なんだけど、そこに住む人にとっては日常の時間が流れる世界で、ゆっくり過ごしてもらいたかった。1カ月ずっと施設は開けておくので、気が向いた時にゆっくり来てくださいというかたちにしました。

――軽井沢の印象ははどうでしたか。

紅谷 今まで行った場所と違う気がしました。どの町でも、人工呼吸器をつける子を見るとちょっとびっくりする人がいますが、軽井沢にはいないんです。呼吸器をつけて散歩する子どもたちが町に溶け込む。カフェに入ると自然に声をかけられる。お願いしたわけじゃないのに、バギーを運ぶ手助けもしてくれる。

町全体で受け入れてもらっている感じ。かといって、過度にベタベタするわけでもない居心地の良さを感じました。ボランティアに来てくれる地元の方もいい距離感で関わってくれて、子どもたちと一緒に皆が変化していく感じを、1年目から持ちました。こうした空気感こそが、キッズケアラボを今まで続けられた最大の理由だと思います。

――この空気感って何なんでしょうね。

紅谷 外から来たり、新しく住んだりする人たちを、受け入れ続けてきた軽井沢ならではのモノかもしれませんね。僕らも最初は「どうしてだろう」と疑問だったんですけど、年を追うごとに、これが「軽井沢の力」だ、と思うようになりました。

「ほっちのロッヂ」を始めてこちらに住むようになって、軽井沢にはほんとうにいろんな方がおられると感じます。福井や東京の街中と比べても、たとえば外国人や車いすの人たちと会う頻度が多い気がする。それが多様性を緩やかに受け入れる感覚を育んだのではないでしょうか。

――――軽井沢の人たちは「バッファー」をつくるのがうまいかもしれません。もともとの住民、別荘族、確実に増え続ける移住者、コロナ前は年間800万人と言われた観光客など、面積的には小さな町にいろんな人たちが集まるから、人間関係の間のクッションみたいなものをつくって、互いのストレスをなるべく減らす。それにある程度慣れた場所でもあるかもしれないですね。ところで、軽井沢キッズケアラボを続けるうえで、一番大変だったことは何ですか。

紅谷 現実的にはお金の問題ですね。活動に関心を持ってもらうことも大切だと考え、1年目からクラウドファンディングをしています。2年目からは軽井沢町が滞在場所や活動拠点をほぼ無償で貸してくれるようになり、これは助かりました。あとちょっと専門的な話になりますが、軽井沢町に住む子たちが僕たちの活動に参加した場合、障害福祉のサービス費用を軽井沢町が出してくれたのも大きかったですね。

僕たちが軽井沢町の公民館を借りてやっている活動に、町が障害福祉のサービスを認めてくれたことで、新宿区や横浜市といった県外から軽井沢を訪れた医療的ケア児が僕たちの活動に参加してくれた時も、その自治体が障害福祉サービスとして認めてくれるようになりました。これまで、障害福祉サービスは市区町村の中でしか使えないかのように扱われていたのが、旅先でも受けられるようになったことは、革命的なことでした。業界では「軽井沢の奇跡」と呼ぶ人もいます。

――軽井沢町は動きが鈍いと批判されることもありますが、素晴らしいところもあるのですね。

紅谷 そう思います。本当に助かりましたから。

芳野まいさん

芳野まいさん――そもそも、医療的ケア児の支援にここまで力を注がれるのは、なぜでしょう?

紅谷 医療的ケア児とかかわるようになってびっくりしたのは、彼らが持つエネルギーです。一人では何もできない子たちだからこちらが助けてあげなくてはという発想が、最初はどこかにありました。それが、ケア児たちが友だちと遊びながら成長するエネルギーにいつしか巻き込まれて、僕たちのほうが幸せな気持ちになったり、次にやりたいことが思い浮かんだりした。パワーバランスが変化した。

――パワーバランスの変化?

紅谷 普通、医者はケアする人、患者はケアされる人、です。それが入れ替わった。むしろ僕らのほうが、医療的ケア児からエネルギーをもらって元気になる。僕らがケアされているという瞬間があるんです。

とすれば、病気があっても、ニコニコしながら成長していく子たちのエネルギーを外と繋げることで、元気を失った地域社会や病気を煩って落ち込んでいる大人たちを回復させられるのではないか。そういう仕組みを地域に実装するのも、地域で働く医者の大事な仕事だと考えるようになりました。

――私も軽井沢キッズケアラボのワークショップに参加させていただきましたが、確かにすごいエネルギーを感じました。

紅谷 この子たちはしゃべるとか、動くとか、呼吸をするといった、僕らにとって当たり前のことはできません。でも、命が持つエネルギーはみな同じで、できないことがある人は違う形で発揮をしようとします。例えば、彼らがアートを通じて発するエネルギーはその一つの例かもしれません。

――分かる気がします。私が専門にしているプルーストも小説のなかで、満遍なくいろんな能力を伸ばそうとするとそこそこの者になり、ほかの能力全てを諦めてひとつの能力だけに注力すれば、芸術家になるような場合もあると書いています。

紅谷 子どもたちは一人として同じではない。凸凹がある。個人的にも得意不得意があると思うんです。その時に「できないこと」の方に目がいきがちなのですが、そこを変えたい。

例えば、しゃべれたり、歩いたりはできないけれど、感覚が非常に鋭くて風の匂いを感じたりすることには敏感な能力を持っている子がいるとします。そういう子は、しゃべれない、歩けないというところでケアを受ける。ケアだから仕方がないかもしれないけれど、風の匂いが分かる能力を伸ばすという発想で関わったほうが、その子にとっても周りにとってもハッピーではないでしょうか。

事故のリスクはあるかもしれません。それでも、風の匂いを感じてもらうために、山や海に連れていくほうが、その子にとっていい人生になる。僕はそう信じて医療ケア児と向き合っています。

――軽井沢キッズケアラボを2019年まで開催した後、2020年から軽井沢町に診療所「ほっちのロッヂ」をオープン。軽井沢に移り住み、診療と在宅医療・看護に携わられるようになりました。きっかけは何だったのでしょうか。

★ほっちのロッヂ

長野県軽井沢町発地にある診療所。2020年4月にオープン。科目は内科・小児科・緩和ケア科。訪問診療や往診、予防接種も行う。

医療を暮らしの一部として捉え、自分の好きな暮らしを対話と医療で実現することを目ざす。診療所には保育士がおり、病児保育や訪問介護、共生型通所介護、児童発達支援、放課後等デイサービスも手がける。

紅谷 福井市で在宅医療の仕事をしている関係で、高齢化が進み認知症が増える時代にどんな社会をつくるかを考える行政の会議によく参加していました。大事な話題だなと感じながらも、有効な施策も浮かばず、閉塞感を抱いていました。

ところが、軽井沢キッズケアラボをやっていると、企画に参加した高齢者たちが子どもたちを見て笑っているんです。ふとひらめくものがあった。子どもたちのエネルギーによって、高齢者がいきいき暮らせる社会をつくれるのではないか。裏を返せば、子どもたちが成長しやすい、暮らしやすい「まちづくり」をすることが、高齢化対策になるのではないか。

そう考え始めた頃、軽井沢風越学園という私立の学校ができるという噂を聞いたんです。興味をひかれて、押しかけるように理事長の本城慎之介さんを訪ねました。

★軽井沢風越学園

学校法人・軽井沢風越学園が軽井沢町で運営する義務教育学校(小学校・中学校)と幼稚園が一体となった混在校。2020年4月に開校。楽天創業メンバーで副社長だった本城慎之介氏が理事長、東京学芸大学准教授などをつとめた岩瀬直樹氏が校長・園長をつとめる。「すべての子どもの自由に生きるための力と、自由を相互に承認する感度を育む」を理念に掲げる。

――本城さんとはどんな話になったのですか?

紅谷 風越学園について、本城さんのお話を「成長したい、学びたいという子どもたちから湧き上がるエネルギーを大事にする教育をする」「子どもたちのエネルギーを軸にした地域づくり・社会づくりを目ざす」と受け取りました。すっかり共感して、自分も参加したい、保健室の先生をしたいと申し出ました。

保健室の先生はさすがに断られましたが、本城さんの「学校だけで完結するのではなく、地域の商店や医療機関、美術館と繋がって、一緒に子どもたちのエネルギーを広めたい」という構想を聞いて、福井市で取り組んできた新しい医療の現場を、風越学園の目の前につくることを思いつき、提案しました。そうしたらある人を紹介されました。藤岡聡子さんです。

紅谷浩之さん

紅谷浩之さん――ほっちのロッヂの共同代表の藤岡さんですね。

紅谷 はい。彼女は僕が本城さんを訪ねた2週間ぐらい前にやってきて、風越学園の敷地内に老人ホームをつくれないかということを提案したそうです。さすがに法律上できないらしいのですが、敷地外ならもちろん可能。そこで、藤岡さんと一緒に子どもと高齢者が交流できる医療施設をつくってみてはどうかと考えました。

藤岡さんは医療福祉の専門家ではありませんが、高齢者や子育て世代を対象に、暮らしをつなぐ活動をやってきた人です。僕たちは医療福祉の専門家であるがゆえに、医療保険と介護保険の対象者や障害者手帳を持っている人としか出会えない。幅を広げようと町の保健室みたいな無料相談所を福井市でやりましたが、なかなか広がらずに悩んでいました。二人で一緒にやれば、活動の幅が広がるということで、協力することになりました。

――こうして風越学園の目の前にほっちのロッヂができた。ところがオープンしたのは、新型コロナの感染拡大で日本中が騒然としていた時期でした。

紅谷 人と人が出会う場所をつくったのに、人と人が会ってはいけない時代が始まりました。もともと考えていた企画は軒並みできなくなり、非常に落胆しました。とはいえ、何もしないわけにはいきません。現状で何かできるものはないか、スタッフが知恵を絞った企画の一つが「窓の外美術館」です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください