テレビの選挙報道を独自データで分析して見えるもの

2022年07月29日

2022年参院選の投票率(選挙区)は52.05%と、前回2019参院選の48.80%を3.25ポイント上回る結果になった。前々回2016参院選(54.70%)以来の50%台となる回復だった。しかしテレビ各局の選挙報道に対する熱はきわめて冷めていたというしかない。

参院選最終日、党首が駆けつけた最後の訴えには、多くの人たちが集まった=2022年7月9日、新潟市

参院選最終日、党首が駆けつけた最後の訴えには、多くの人たちが集まった=2022年7月9日、新潟市筆者は大学の研究者になった2012年以降、国政選挙のたびにテレビの選挙報道を独自に記録してニュース番組の内容分析をして傾向を調査している。また、調査会社である株式会社エム・データの協力を得て、テレビ放送の内容をテキスト化したデータベース「TVメタデータ」を一部提供してもらっての分析も行っている。その結果を踏まえ、今回の参院選のテレビ報道で判明したことを以下、記したい。

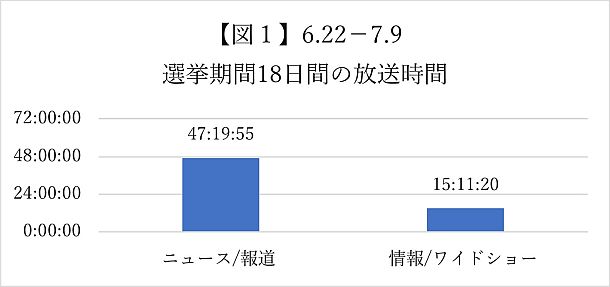

【図1】は6月22日の公示から投開票日前日7月9日までの18日間(選挙活動が許される選挙期間)の地上波テレビ(東京)の放送を番組ジャンルに分けて放送時間の総量をまとめたものだ。

一般的に言って、選挙報道に「盛り上がり」がある場合は「情報/ワイドショー」の放送時間が多くなる傾向があることは過去の放送記録を見ても明らかだ。「ニュース/報道」以上に視聴率を意識して制作される「情報/ワイドショー」は、視聴者の関心が高いと判断すれば選挙というテーマでも扱う傾向がある。逆に言えば、関心が低いと判断すれば扱わない。「盛り上がり」がある場合には「ニュース/報道」よりも「情報/ワイドショー」の選挙報道の方が放送の総時間が多い場合もあるが、【図1】を見ると「情報/ワイドショー」の放送は比較的少ない。

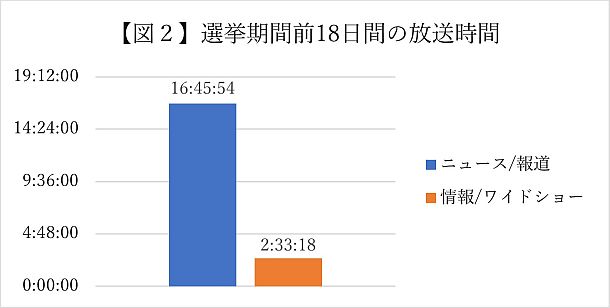

選挙報道が盛り上がる場合には「選挙期間前」の時期から報道がさかんになるもので、そういう場合は「ニュース/報道」だけでなく、「情報/ワイドショー」でも放送量が増える傾向がある。この点、「選挙期間前18日間」の番組別の放送記録を集計した【図2】を見ると「情報/ワイドショー」の“温度の極端な低さ”は明らかだ。

こうしたことから2022参院選のテレビ報道は、選挙期間中の「ニュース/報道」の分析をすれば今回の傾向を把握できることになる。

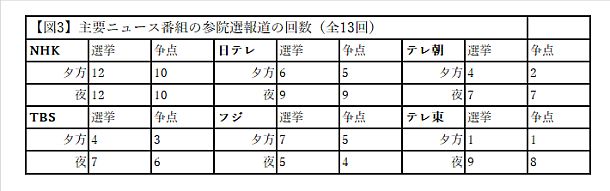

【図3】は選挙期間中の「ニュース/報道」番組のうち、それぞれの局の代表的な平日の夕方および夜ニュースで「参院選」を扱った放送回を筆者が個人的に計測したものである。

NHK総合は夕方ニュースが「NHKニュース7」夜ニュースが「ニュースウオッチ9」、日本テレビが夕方「news every.」と夜「news zero」、テレビ朝日が夕方「スーパーJチャンネル」で夜が「報道ステーション」、TBSが夕方「Nスタ」と夜「news 23」、フジテレビが夕方「イット!」と夜「Live News α」、テレビ東京は夕方「ゆうがたサテライト」と夜「ワールドビジネスサテライト」を対象にした。

最近の国政選挙をめぐるニュース番組では「2022参院選」などとシリーズで選挙を特集しているように放送しながら、「期日前投票」について、とか、投票すればラーメン店やとんかつ店などで割り引き料金になるという「センキョ割り」について特集するなど、必ずしも「争点」について報道しない報道が目立つ。芸能人や若者グループが「選挙に行こう!」などと投票を呼びかける活動をしていることを紹介するものもその一つだ。

他方で、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください