我が子の闘病体験から見た希望と課題

2022年08月12日

私ごとで恐縮だが、本年1月、筆者の第3子(小2)が重い病気を発症した。本人への正式な告知がなされていないので、病名を記すことは避けるが、まさに青天の霹靂であった。タクシーでも行ける距離の病院から次の病院へと移動するときには、救急車が呼ばれ、母親である筆者にも何か大きなことが起こっているのがわかった。その日のうちに複数の検査を行い、夜には筆者への告知がなされた。

泣いている暇もなく、諸々の手続きが始まった。その中で、早い段階で行われたのが、当時通っていた小学校から、病院内の「院内学級」(分教室)へ転校する手続きだった。外から見えないが、こんなところにも学校があるのかと、教育学を研究してきた立場からも感心してしまった。先生たちとの面談も行われ、子どもの特性や、親としてどういう教育を望むのかを話し合う場が持たれた。

院内学級を見渡すと、様々な学年の子どもたちが描いた絵が貼られ、本もたくさんあり、あちこちに楽器が置かれていた。図工室と図書室と音楽室が一緒になっているのだ。通常の小学校にはない、いい意味での「ごちゃごちゃ感」に期待を持った。

「もしかしたら、ここでは離島のようなインクルーシブな教育が受けられるかもしれない。人口150万人近い大都会・京都市に住みながら、『僻地』に留学しにきたと思うことにしよう」

先の長い闘病に心が折れそうになっていた筆者は、少しでも前向きなことを見出そうと、そう自分に言い聞かせた。

そもそも、多くの読者は「院内学級」という言葉を初めて聞くだろう。病院に長期間入院している子どもたちのために、小児病棟の近くに設けられた公立学校(小中高)の教室である。

厚生労働省は、小児科病棟のある病院全てに院内学級を設置する目標を掲げたが、現時点での設置率は明らかではない。ニーズのある子どもの数は常に変動しており、またどのような形で院内学級が設置されているか、厳密にカウントすることができないからであろう。2011年時点での設置率は約30%で(朝日新聞, 2011年2月16日夕刊)、がん情報センターによれば、どの都道府県にも少なくとも1つの病弱学校があることは確認されている(2017年10月10日現在)。病院内に設ける教室のため、病院側の理解が前提となる。

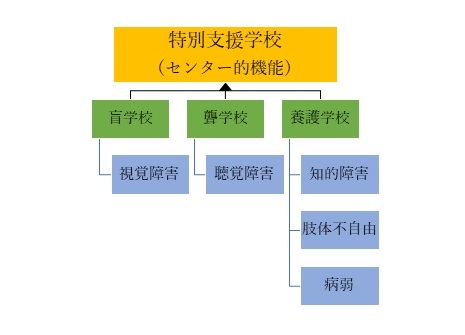

この院内学級は、広くは障害児教育の枠組みに位置づけられている。中央教育審議会(中教審)は、2005年に「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」を発表した。

盲学校、聾学校、養護学校に代表される障害区分での学校設置を見直し、重複する障害を抱える子どもに対応できるようにすることや、増加する発達障害やADHD、高機能自閉症に柔軟に対応することを打ち出した。養護学校内に区分されていた院内学級もこの答申を受けて、より弾力的な運営が行われることとなった。

図1 学校制度の成り立ちと障害区分

図1 学校制度の成り立ちと障害区分では、院内学級に通う「病弱」とされる子どもたちは、どのような病気を抱えているのか。文部科学省のホームページによれば、「病弱」の定義は次の通りである。

【病弱・身体虚弱とは】

病弱とは,心身が病気のため弱っている状態をいいます。また,身体虚弱とは,病気ではないが身体が不調な状態が続く,病気にかかりやすいといった状態をいいます。これらの用語は,このような状態が継続して起こる,又は繰り返し起こる場合に用いられており,例えば風邪のように一時的な場合は該当しません。

つまり「病弱」とは正確な医学用語ではない。そこで具体的には、次のような疾患が挙げられている。

【障害の程度】

一 慢性の呼吸器疾患,腎臓疾患及び神経疾患,悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの(学校教育法施行令第22条の3)

こうした状態にある子どもに対しては、病院内に分校・分教室を設けるだけでなく、病室や自宅に教師を派遣し、訪問教育を行うこともできるという。まさに、子どもの「教育を受ける権利」を、身体状況の異なる一人ひとりのレベルまで実現しようとしていると言える。

ここまでの整備がなされるまで、長い時間がかかったことは言うまでもない。

病児のための教育を求める動きは戦前からあったが、それが実ったのは戦後の一連の法整備の中であった。戦後は、まず日本国憲法によって子どもの「教育を受ける権利」が謳われ、その理念を実現すべく教育基本法や学校基本法が施行された。その過程では、蔓延する結核に罹患した子どもたちをどのように扱うかが議論となった。

当時は「病弱児に教育を行うと病状が進行するとの考えが根強く」、学校教育法で就学猶予・免除の対象となった(病弱教育の歴史と制度(2) 西牧謙吾, p. 1)。一方で、そのほかの身体虚弱者は「特殊学級」で教育することが定められた。

しかしながら、「特殊学級」のあるところにニーズのある子どもがいるとは限らず、病弱児のための養護学級が民間で自発的に作られていった。そこで国も、より一層の施策を打ち出した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください