手塚治虫だって、極限まで追い込まれていた

2022年08月18日

コロナ禍対応のテレワーク環境が企業のデスクワークに定着して2年が過ぎた。ポストコロナでなくウィズコロナというものの見方で世界が固まりつつある現状で、それでも元に戻らされる仕事、もう元に戻らない仕事、引き続き恩恵にあずかれない仕事、が続いていくだろう。

筆者は1993年以来現在まで、2度転職しながら、同じ「調査研究・コンサルティングの受託」という業態にある。自宅に会社と同スペックのPCを購入し、ディスクで仕事のファイル群を持ち帰って、通信機能で最小限のメールを用いる、といった原始的形態のテレワークを、勤務制度の建前とは別に一部実践し始めたのは事実上1994年からと記憶する。以後ITデバイスと通信機器を様々導入しながら、30年近いテレワーク歴を重ねてきた。

そのようなテレワークの超・先達、加えてテレワークに最も適している業態の一つ、といった立場にある筆者が、テレワークが一般化した現在の社会において、センパイヅラしてテレワークによる生産性の向上を語れるのか、とりわけ知的生産の洗練具合と効率性について世の模範となるような物言いができるのか、20年前10年前比で進歩できているのか、を省みることにした。

現在に至る合計3社からの人事評価として、都度の形式を問わず一貫して求められてきたことは、以下のように総括していいだろう。

【ベースとして】

◆自分が抱える・担う受託プロジェクト(調査研究・コンサルティング)の収益規模と採算性

【上積みとして】

◆「論座」も含めた、社名を背負っての情報発信の品質

◆得意分野及び関連顧客筋の継続性と対外的高評価

◆それらの新規性、アメーバ的拡大、要領のよい撤収、が見て取れること

内向きには、プロジェクトを通じて上司から教えを請うたり先輩や後輩から盗み見したり、顧客やアライアンス先(外注先)には時に仕事を教えてもらったり助けてもらったり、をしながら、“バランスとは言いがたいワークとライフの綱渡り”をしてきた。

加えて外向きには、政策の調査研究や企業へのコンサルティング受託というビジネス形態で、テレワークの普及の課題と解決策自体を断続的に20年くらいウォッチやコミットをしてきた。

テレワーク環境についてほとんどの大企業の人たちと平場の体験談を会話できるようになった2022年の現在、一般的に企業が導入すべきテレワークの啓発情報は、担当官庁(主として厚生労働省、総務省、国土交通省)からも大量かつきめ細やかなガイドラインや事例集として発信されており〈注1〉、中小企業の導入には無料指導や機器等調達の補助金が出るところまで面倒を見てくれる世の中となった。そして筆者自身もこれらのごく一部に無記名で書き足し、実践利用する役割を担いもした。

一般的にテレワークをネガティブに語る企業側とくに直接上司筋の物言いとして、「上司の目の届かないところで仕事すると、だらける/サボるのではないか」「もっと効率的に働くように」という話は、コロナ禍前から言われてきた事柄だ。

=shutterstock.com

=shutterstock.com筆者の業態の場合は本来的にこうした話はすべて自身の収入規模に収斂(しゅうれん)する形で責任を負うことになる(形式上は少々違う)ので、自律的にふるまわざるを得ず、あとは形式的に責任を負わねばならない人たち(上司、経営者)との人間関係を良好にしておくことに尽きると思って過ごしてきた。

労働法体系の形式面としては現在に至る「裁量労働制」や「高度プロフェッショナル制度」で担保されるべきものだが、実質的には顧客・外注先・プライベートライフ・ビジネスキャリア志向・最後に自分の会社、との関係においてバランスを取りながら自身の職業を持続させてきた。業績の浮き沈みは、定量的にも自己検証面でも多種多様に生じた。

自らの手元に残る課題は、自律的業務環境下であくなき生産性向上を目指すこと、平たく言い換えれば「どれだけストイックになれるか」が、自身の裁量にゆだねられていることにある。

この課題の前提として、「事務的な事柄」「定型的事柄」の高速・ノーミス処理には相応の自負を持ってやってきた。筆者のビジネス上のコア・バリューは「顧客がカネを払うに値すると評価してくれるような、独自性の高い内容・方法・コミュニケーション」にあり、「契約や経費処理などの事務的な事柄」「情報の整理集約などの知的生産過程での定型的事柄」はそこに隣接している。

「事務的な事柄」「定型的事柄」は気分転換としては楽しい側面もあるがゆえに、1分1秒でも早く手離れさせようとして個人内にノウハウを蓄積し、それが自分の会社に対する依存度を下げる側面と、その会社からの信頼度を上げる側面と、が少なからずあったと思う。

人事待遇を一身に背負うという責任を負って、事実上の業務裁量を持つ職業人が、自身のハードルをどこまで上げていくのかについて、多種多様な意見が世に情報公開されているとは言いがたい。それは第一にこのような環境におかれている人物はそのハードルの高さについて最適解を自分で出せるという前提で議論が整理されていると思われること、この論点の対象者の人数が極端に少ないこと〈注2〉、結果さえ出せればその生産性はブラックボックス化するゆえに、名を成した(=過去現在に結果を出した)多くの人物はそれを語るモチベーションが少ないと考えられること、などがその理由だろう。

以上を踏まえて少々のネット上検索なぞをしてみると、探し方がうまくないのか、やはり情報は少ない。それでもしばらく検索結果を眺めているうち、多くの人を対象とできるキーワードとして「効率」「イノベーション」の2単語にブリッジする文献で、いくつかの近似論点を見いだせた。

=shutterstock.com

=shutterstock.com例えばソフトバンクが掲げた働き方改革では、業務効率化の捻出時間をイノベーションにあてよう、イノベーションの方法として新しい何かに挑戦したりスキルアップしたりの活動を増やせ、それは楽しく取り組まなければいけない、その土台となる勤務時刻や在宅や副業について柔軟性を高くした、同時に会社の統制を運用で定めて両立させた、従業員の生産性向上に対する実感もアップした、と言う〈注3〉。なるほどソフトバンクらしい建て付け方だが、イノベーション自体を効率化する方法は、「楽しく」以外に見て取ることが難しい。

もう数歩、踏み込んだ意見もあった。グーグルの米国本社人材開発部門の経験を持つコンサルタントは、若手起業家へのメッセージとして以下のように述べている;働き方は経営判断/目標を再定義せよ/仕事を明確に言語化せよ/業務の標準を作れ/任せられる仕事は外に任せろ/週に1回仕事の合理性を見直せ/

そしてイノベーションの具体像として「自分の市場価値を上げろ」、その手段として「インプット・アウトプットで会社の外に出ろ」と言う〈注4〉。自身に刃(やいば)を向け、会社組織に寄らない外部市場価値を属人化させるという観点は、筆者の感覚にやや近い。

IBMは顧客向けコンサルティングの提案として、「ワークショップやアイデア出しの場面では、結果だけではなく、その過程も情報として発信する。アイデアが生まれた過程も情報として残し、価値づけをする」と述べる〈注5〉。アイデア出しの過程自体を再現することでアイデアの頭数自体が確保しやすい(選定~形式知化は本来的に効率化しやすい事柄)というノウハウも、筆者目線で共感できる。

この観点で、アイデア出し自体を効率化させる方法論として、以下を挙げる文献は数多い。

・ アイデアの種を集める方法:カラーバス効果/フォトリーディング/王道を真似(まね)る/メモ書き

・アイデアを大量に広げていく発想法:ひたすら紙に書き出す/マンダラチャート/マインドマップ/なぜなぜ分析/オズボーンのチェックリスト/ブレーンストーミング

・アイデアを実際のサービスや商品にする方法:5W1Hを明確にする/タイトルで人を惹(ひ)きつける/ビジュアライズする

個々の内容は省略するが、当然筆者も手法として一部を会得し、一部は性に合わず、一部は仕事で人に教える場面もあり、一部は恥ずかしながら初見、という性質のものだった。これらの取捨選択の判断、その判断のセンスと正解率(=手戻りしないこと)、が筆者の自身に向けた刃の一つであり、その責任も果実も自身で背負って、顧客満足と独自性を両立させる必要のある知的生産装置、としての筆者自身にPDCA( 「Plan:計画→Do:実行→Check:評価→Action:改善」のサイクルを繰り返し行うことで、継続的な業務の改善を促す技法)を回すということなのだろう。

もっといい結果が出せたのではないか、もっと準備しておくべきではなかったのか、あるいはかつてできていたのではないか、の自己規律は際限なく自身に問うことはできる。

個人実績も重視されるチームスポーツの選手や、コーチやトレーナーやマネージャーを雇用する形でチーム編成をする個人競技スポーツ選手に比べることもでき、自己投資も含めてあくなき高みを目指すことがプロフェッショナルとしての美徳、それは終わりなく追究すべきもの、という考え方も、理想像としては忘れてはならぬとも思う。

一方で、依頼主(顧客、アライアンス先、自社内など)の要求水準と、ハードルを自ら上げることのメリット(時間的・金銭的)と、を天秤(てんびん)にかけて、現実的な妥協点を打つものもまた、持続可能な知的生産のプロフェッショナルではないかと考える。

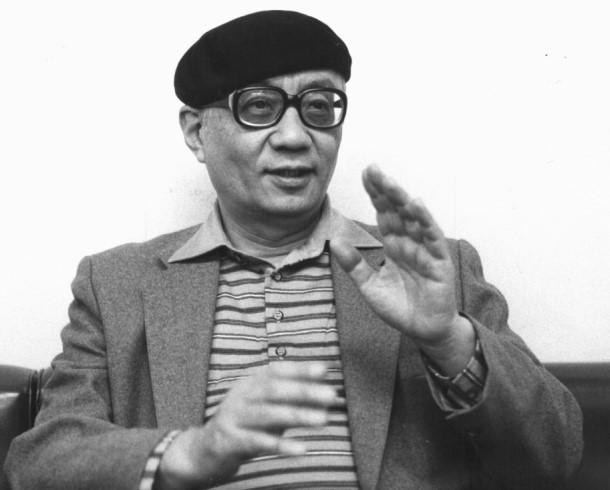

手塚治虫氏=1987年12月9日、東京・高田馬場の手塚プロで

手塚治虫氏=1987年12月9日、東京・高田馬場の手塚プロで有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください