朝デジの事例からデジタル新聞の価値を考える

2022年09月02日

Yahoo!ニュースなどプラットフォーマーによる“盛り合わせ弁当型”の無料メディアがすっかり定着している一方、年々部数減が続く新聞にとっては正念場となっている。Yahoo!ニュース等に配信していくだけでは新聞は食っていけない。あとで紹介するように、Yahoo!ニュースの新聞への依存度を見るとそれほど大きくないのだ。自前のデジタルメディアで有料定期会員になってくれる人に対して、①そのメディアでしか読めない価値ある記事を、しかも②デジタルならではの作り方ないし表現で見せていくのが必須の条件である。

デスクトップPC+31.5インチモニター、ノートPC、タブレット、スマートフォンで見る朝日新聞デジタルトップページ=2022年8月27日、筆者撮影

デスクトップPC+31.5インチモニター、ノートPC、タブレット、スマートフォンで見る朝日新聞デジタルトップページ=2022年8月27日、筆者撮影①の柱のひとつは手間暇を要する調査報道であろう。朝日新聞の「LINE個人情報管理不備に関する報道」など新聞はまだまだ健闘している。②の例としては、記者は長さを気にしないでのびのび書けること、豊かなビジュアル表現ができること、ダイナミックなデータ活用ができること、読者は連載などをあとからまとめ読みできること、過去の記事に簡単にアクセスできることなどが挙げられる。これらの特長はもっと積極的に宣伝すべきではないだろうか。

朝日新聞デジタル(朝デジ)の特集「みえない交差点」(2022年4月~5月)は、まさにそれら2つの条件にぴったり合う調査報道だった。自動車事故の予防に役立つ社会的意義がたいへん大きい独自記事であると同時に、デジタル版の価値をおおいに実感できる好企画だった。警察が公開している元データを用いて、警察がまとめる統計には表れない危険な交差点が全国に多数存在することを明らかにしたものである。

これはデータジャーナリズムの典型であるとともに、公開されているデータを用いたものなので、昨今話題のオシント(Open Source Intelligence)の実例だとも言える。記事はビジュアル表現と長文のストーリーをうまく組み合わせて、紙ではできないデジタルならではの強みが発揮された。記者は、警察庁が公表している全国のデータを地図にプロットした。読者は特定地域を拡大して個々の事故のデータを見ることができる。印の付いたところにカーソルを持っていくと、事故の概要や発生時間帯、信号の有無などが表示される。しかも読者はさまざまな条件を指定して検索できる。そして、記事の文章は、読み進むにつれ目を開かされるようなストーリー仕立てとなっている。先にダイナミックなデータ活用と言ったのはこのような意味である。しかも、9回にわたって連載された記事をまとめて読むことができるのもデジタルならではである。

この特集を目にして感慨深かったのは、もう25年も前のことだが、私自身、神奈川新聞の「紙面直言」というコラムで「交通事故の原因究明報道を」と“直言”したことがあったからだ(1998年5月19日付。同コラムは1997年10月から2年間執筆)。飛行機事故であれば死者が少数であっても1面トップに載るところが、自動車事故の場合はあまりにもありふれている上に、たいてい死者は少数なので、通常小さな記事にしかならない。しかし、遺族にとって身近な人の死の重みは同じである。加えて、一般個人にとって飛行機事故の予防には関与できないが、自動車事故の場合は予防の当事者になることができる。そういう問題意識からの“直言”だった。朝デジの「みえない交差点」は、この問いに対して、有効な方法論のひとつを開発して答えてくれたことになる。

筆者が執筆したコラム「交通事故の原因究明報道を」=1998年5月19日付神奈川新聞

筆者が執筆したコラム「交通事故の原因究明報道を」=1998年5月19日付神奈川新聞ノンフィクション作家下山進さんの週刊朝日での連載「2050年のメディア」の第6回(2022.8.19-26合併号)タイトルは「ヤフーやグーグル頼みは間違っている 繁栄するメディアの条件」だった(注1)。その中で下山さんは、プラットフォーマーが広告市場を完全に握っている中で個々のメディアが生き残るためには、そのメディアでしか読めないような記事を、バラ売りでなくパッケージで有料提供することだと述べている。いわゆるサブスクモデルで行けというわけだ。私も以前から同じことを主張している。

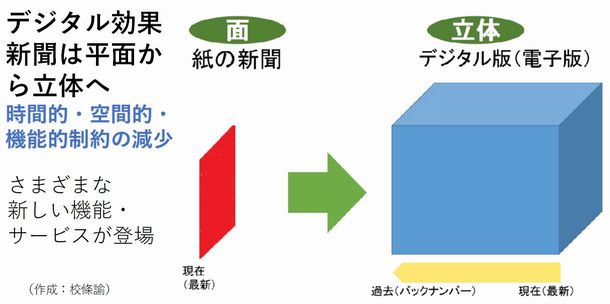

ただ、下山さんの言う「そのメディアでしか読めない記事」で勝負するのは確かにジャーナリズムとしての王道であるが、先にも述べたように、デジタルメディアとして生き残る条件には、もうひとつ、デジタルならではの作り方・見せ方とそれによって生まれる価値がある。紙の新聞を平面とすれば、時間的、空間的、機能的な制約が小さい特性を生かして工夫を凝らした新聞は立体だと言える。そうした立体の域に達した新聞のことを、紙の延長の域を出ないデジタル版(電子版)と区別してデジタル新聞と呼びたい。代表的には、朝デジのほか、日経電子版や毎日新聞デジタルが有料定期会員に支えられているデジタル新聞として先行している。本稿では朝デジを中心に論じる(注2)。

「みえない交差点」は、立体たるデジタル新聞ならではのものだ。ただし、数カ月前のこの企画ものを私自身簡単に見つけられたわけではない。そもそもこの記事のことを知らない人が気づいて開いてくれるだろうか? そういう目でパソコン上のトップページを上から下まで探してみたが見つからなかった。では、上部の記事カテゴリーの「連載」ではどうか。やはり無い。次に「特集」を探してみたら、あった! この「特集」の中にたくさん並んでいるサムネイルの中から見つかった。ただし、本稿の推敲にあたって、もういちど特集ページを開いてみたら「朝デジスペシャル」というバナーで特別扱いのものが目を引いて、そこを開くと比較的上の方に「みえない交差点」があった。このバナーは私が最初に開いたときにはなかったような気がする。デジタル新聞は日々変化している可能性があるので、私の誤認だったらご容赦いただきたい。

いずれにしても

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください