熊本日日新聞「不起訴の陰影」企画キャップ・植木泰士記者との対話を通じて①

2022年09月06日

「不起訴の理由はわからない」――。

そんなニュースが巷にあふれている。犯罪の容疑者が不起訴になった際には「検察は不起訴の理由を明らかにしていない」という決まり文句を付すことも当たり前になってきた。不起訴の理由を検察は公表せず、報道機関も深く取材しようとしないことが原因だ。“謎の不起訴”があふれる状態は、いったい、何を物語っているのか。目を凝らすと、“取材崩壊”とでも呼ぶべき寒々とした様子も見えてくる。

起訴か不起訴かの決定権限は、日本では検察官だけに与えられている。起訴された場合は公の法廷で証拠に基づいて事件の詳細が明らかにされていくが、不起訴の場合は公判も開かれず、捜査の状況が公にされることはない。

2022年6月24日付朝日新聞朝刊の社会面の記事

2022年6月24日付朝日新聞朝刊の社会面の記事「嫌疑なし」は文字通り、犯罪の容疑そのものがなかったという判断だ。捜査機関が集めた証拠には犯罪を証明するものがなかったケースである。容疑者は無実であり、捜査が間違っていた可能性がある。

「嫌疑不十分」は、裁判で有罪を立証する証拠を十分に集められなかったケースなどを指す。

「起訴猶予」は、証拠に基づいて有罪を立証することは十分に可能だが、検察官の判断で起訴しないことを指す。罪の軽重や容疑者の境遇、被害弁済、示談成立などを考慮して、検察官はこの判断を下す。

同じ不起訴であっても、「嫌疑なし」と「起訴猶予」には、天と地ほどの差がある。したがって、不起訴がどの種類なのかは、事件関係者だけでなく、地域住民らにとっても重大な関心事のはずだ。それにもかかわらず、不起訴に関する最近のニュースは、この3つの区分すら明らかになっていない。なぜ、こんなことが起きているのか。

本題に入る前に報道の傾向を見ておこう。

新聞各紙の記事を横断検索できるデータベース・G-Searchを使って調べてみた。検索キーワードは「地検」「不起訴」「理由」の3語に加え、「明らかにしていない」を用いた。

不起訴理由を明記していない記事では、「地検は不起訴の理由を明らかにしていない」という一文をほとんどのケースで使っているからだ。対象メディアは全国紙4紙(朝日、読売、毎日、産経)、有力地方紙8紙(北海道、中日、中国、西日本など)、通信社2社(共同、時事)とした。

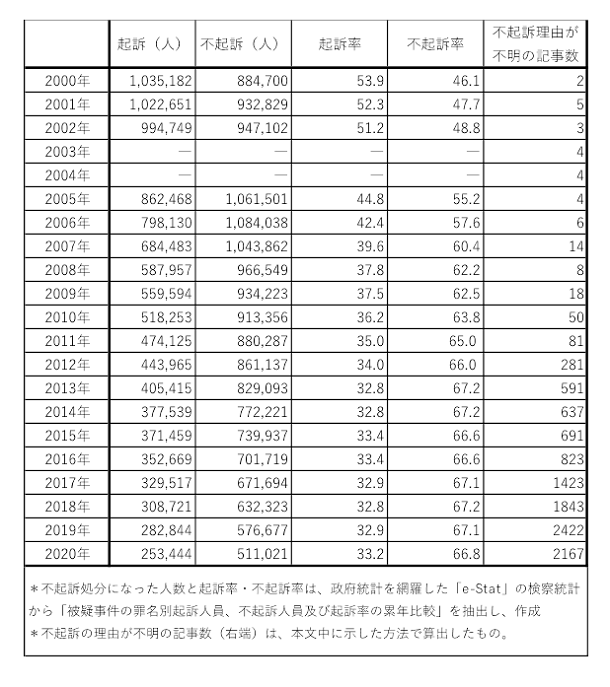

この検索でヒットした記事数は、次の表の「不起訴理由が不明の記事数」で示した。表には、起訴・不起訴の人数と率も入れてみた。まずは、その推移を見てほしい。

一見して気づくのは、「不起訴理由が不明の記事数」の爆発的な増加だろう。

2009年までは、ほとんどが1年間に数件しかなかった。2010年からは明らかに増加トレンドに入り、以後は激増。2019年からは年間で2000件を超えるようになった。

この間は、不起訴率も上昇している。最近では7割近い。したがって、不起訴を伝える記事は増え、「不起訴理由が不明の記事」が増えるも当然と映るかもしれないが、不起訴の実人員は減少を続けているため、この指摘は必ずしも当たらないだろう。

では、不起訴の理由を示せていない記事とは、具体的にどのような内容だろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください