嫌われても主張すべきは主張 “物言う世代”は老いてますます意気盛ん

2022年09月13日

「2025年問題」をご存知だろうか?

今から3年後の2025年に、終戦直後の4年間に生まれた700~800万人ともいわれる団塊の世代が全員「後期高齢者」となり、その多くは医療・介護に大きな負荷をかけると予想される事案のことである。かくいう筆者も、先の戦争で父親が復員して生まれた団塊世代である。

いったい「2025年問題」の何が問題なのか?

その最も根源的な問題は、当事者を埒外(らちがい)において議論されていることにある。

介護老人保健施設。コロナ禍で個室の入り口に防護服、ゴム手袋、消毒液などを置く棚が=2022年7月22日、大阪府

介護老人保健施設。コロナ禍で個室の入り口に防護服、ゴム手袋、消毒液などを置く棚が=2022年7月22日、大阪府この問題については、さまざまな方面から社会的な警鐘が鳴らされている。だが、そのほとんどは当事者外からのものだ。「2025年問題」に関する各種審議会のメンバーに団塊の世代が入っていないことからも、それは明らかである。

大量に要介護者が増えることで、社会保障体制がパンクするだけではない。そもそも団塊世代は1960年代のベトナム反戦や全共闘運動、あるいはヒッピーなどのサブカルチャーを生んだ“物言う世代”であり、なされるがままに素直に「介護」を受け入れるとは考えにくい。ここがおかしい、あそこをこうしろと要求するに決まっている。ひょっとして、それを恐れての「予防措置」なのかと勘繰りたくもなる。

しかし、“一度起きてしまった子ども”である団塊・全共闘世代を寝かしつけることは容易ではない。今後、「2025年問題」について様々な施策が打ち出されるだろうが、このまま当事者不在では取り返しのつかない混乱を招き、後世に大きな禍根を残すことが危惧される。

そんななかで、この「2025年問題」の核心に迫ろうとするシンポジウムが、9月19日の旧「敬老の日」に神奈川県平塚市で開催される。

メインタイトルは、『団塊/全共闘世代の未来と課題2~当事者の視座から「2025年問題」を考える』。サブタイトルに掲げられたのは、なんとも挑発的な『物分かりのよい老人にならないと団塊世代は見捨てられる!?』

そしてパネリストは、上野千鶴子(社会学者)、久田恵(ノンフィクション作家)、三好春樹(生活とリハビリ研究所代表)、畑恒土(医療法人あいち診療会理事長)。いずれも当事者たる団塊世代である。(シンポジウムの概要は本稿末に掲げた)

このシンポジウムは、昨年11月に「在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク」と「地域医療研究会」が合併して新たに設立された「NPO地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク」(以下「地域共生医療・介護全国ネット」)が主催する「全国の集い」の一環として開催される。上述の二つの自主的組織は、長年にわたって地域における医療・介護を支える活動を展開してきたが、組織の若返りを図って活動を飛躍させるために合同にふみきった。

くしくも団塊の世代が全員「後期高齢者」となって医療と介護が歴史的転換に直面する2025年を目前に控えての絶妙なタイミングに、「地域共生医療・介護全国ネット」の第1回大会で本シンポジウムが開催されることは、シンボリックな意義をもつものといえよう。

シンポジウムでは、事前に当事者である団塊・全共闘世代にアンケートを実施、その集計結果を素材に、パネリストに議論を深めてもらい、「当事者」の視座から問題提起を行なうことを目的としている。筆者はそれを担当しており、1週間後の開催を前に、ほぼ最終集計を終えつつあるが、想定を裏切る興味深い結果が得られたことに、われながら驚いている。

これをパネリスト諸氏がどう読み解くのか興味津々だが、それに先立って、その一部のさわりをご案内しよう。

takasu/shutterstock.com

takasu/shutterstock.comシンポジウムで議論の素材とされるアンケートは2種類ある。一つは、『続全共闘白書』(情況出版2019年刊)にまとめられた、全共闘体験者への生活実態から政治信条まで75項目のアンケートのうち、以下の介護関連アンケートである。

設問24 介護保険の利用状況

設問25 要介護家族の有無

設問26 担っているのは誰か?

設問27 今後介護が必要な家族は?

設問28 要介護になったら誰に?

設問30 最期はどこで迎えたいか?

なお、『続全共闘白書』の回答者は、男400人(89.7%)、女46人(10.3%)、総数446人で、回答の男女比は、往時の全共闘参加者のそれをほぼ反映していると思われる。

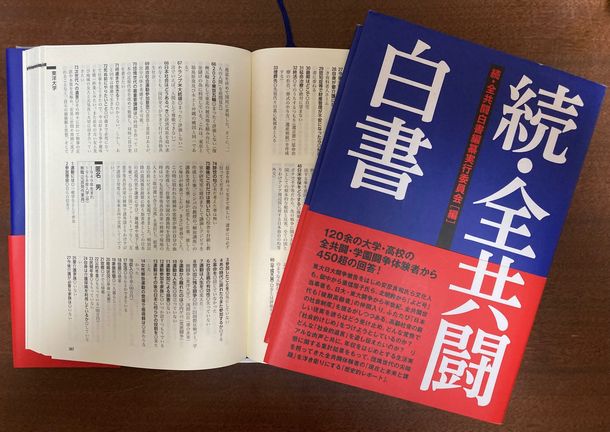

『続全共闘白書』(情況出版刊)

『続全共闘白書』(情況出版刊)もう一つは、上記から3年後の2022年8月、今回のシンポジウムに向け、『続全共闘白書』の全回答者にたいして行なった以下の介護関連の追加アンケートである。

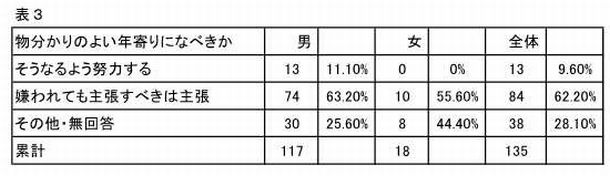

質問1 物分かりのよい年寄りになるべきか

質問2 介護の経験の有無

質問3 自分が要介護になった場合について不安

質問4 介護における性別役割の認識について

質問5 より良き終末を迎えるには何が必要か

では、筆者の想定を裏切った興味深い集計結果のいくつかをご披露しよう。

まずは、団塊・全共闘世代の「介護体験」の急増である。

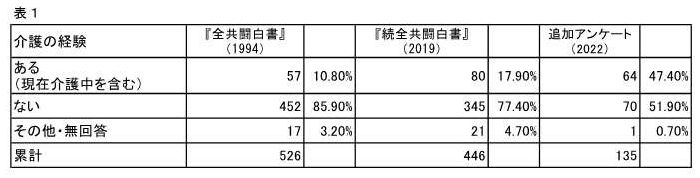

『続全共闘白書』(情況出版刊)には“前身”がある。東大安田講堂攻防戦から25年の年にあたる1994年に、全共闘体験者526人にアンケートを実施した『全共闘白書』(新潮社刊)だが、そこでも「介護の有無」について質問している。『全共闘白書』(1994年)➡『続全共闘白書』(2019年)➡今回の追加アンケート(2022年)の推移は以下(表1)のとおりである。

見て分かるように、「介護の経験がある」は団塊・全共闘世代が社会の中枢を担ってリタイアする25年のあいだに10.8%➡17.9%とほぼ倍増したが、リタイア後にはたったの3年で17.9%➡47.4%と急増している。来るべき2025年問題の深刻さと緊迫度が透けて見える。

『全共闘白書』(新潮社刊)

『全共闘白書』(新潮社刊)親の介護を終えると、配偶者の介護、そして自分自身が介護される事態が近づいてくる。これについて、今回の追加アンケートの質問3で、「自分が要介護になった場合の不安の有無」を訊ねたところ、以下の回答結果(表2)となった。

全体の半数以上が不安を抱えており、女性にいたっては8割以上にのぼる。

このように自身が要介護になる不安がいやますなか、医療・介護に大きな負荷をかけると予想されることから、「物分かりのよい年寄りにならないと見捨てられる」との指摘がある。追加アンケートの問1で、これについてどう考えるかを訊いたところ、以下の回答結果(表3)が得られた。「嫌われても主張すべきは主張」という回答が全体で6割と目立つ。

「その他」の回答中にも、「嫌われないように主張すべきは主張する」との回答が10人ほどあった。まさに“物言う世代”の面目は、今なお躍如といっていいだろう。

このあたりをさらに検証すべく、介護とは直接関係ない、「既成政党は70歳定年制の内規で団塊世代以上から被選挙権を奪っていることを、どう考える?」という質問をしてみた

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください