ブライトンでの小学校時代を振り返って

2022年09月16日

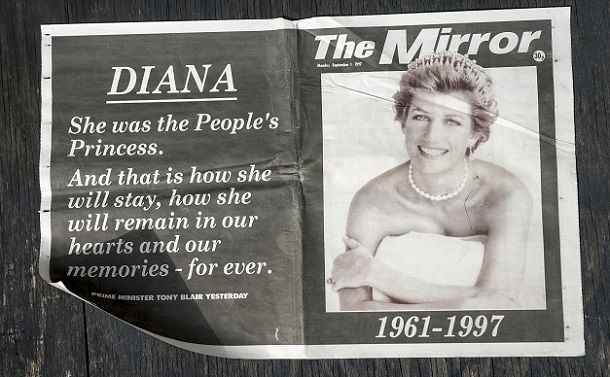

9月8日、英連邦の君主であるエリザベスII世が死去した。王室インスタグラムでは、96歳の彼女が平穏に(“peacefully”)亡くなったことが公表された。筆者はエリザベス女王に対しては特段の思い入れはないが、それよりもダイアナ妃の事故死のことが鮮明に思い出された。

1997年、小学5年生の筆者は母に連れられてイギリスに引っ越した。その前日に、ダイアナ妃が極めて悲劇的な形で亡くなったのである。イギリスに到着した私たち家族が目の当たりにしたのは、花、花、花であった。街のいたるところに花束が捧げられ、山のように積み上がっていた。

夫チャールズとの不仲や、摂食障害などの精神的不調を抱えながらも、ホームレスやエイズ患者とじかに交流し、弱者への偏見を打破しようとしたこと。王室を離れた後も、多様な活動に身を投じたこと。イギリスという国にやってきて間もない子どもである私にも、「大人の事情」や「生きることの切なさ」が語られていることがわかった。何より、「お母さん」の棺を見送るウィリアム王子、ヘンリー王子の姿が、私だけでなく、多くの子どもたちの胸に突き刺さったに違いない。今や二人とも、私と同様に子育て真っ最中である。

Lenscap Photography/shutterstock

Lenscap Photography/shutterstockこうして劇的な始まりを迎えた私のイギリス生活だったが、通ったのは日本人学校ではなく、現地の公立校だった。「ロンドンにしかない日本人学校に行くなんて面倒でしょ」というのが母の言い分だった。

私たちが引っ越したのはブライトン(Brighton)という海に面した南部の街で、ロンドンまでは電車で1時間以上かかった。最近になって知ったが、ブライトンはイギリス屈指のリベラル・タウンで、イギリス唯一の「緑の党」国会議員を選出していたり、ゲイ文化の中心地でもあるそうだ。どうりで、私のイギリス生活は、周囲からの優しさに包まれたものだった。

今回の記事では、1年間と短かったが私が体験したブライトンの小学校生活に焦点を当て、その独自性や、今日の私たちが学ぶべき点について考えてみたい。

数年前、イギリス在住のライター、ブレイディみかこさんの『僕はイエローでホワイトでちょっとブルー』(新潮文庫, 2019年)が大旋風を巻き起こした。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください